محمود أحمد سمير

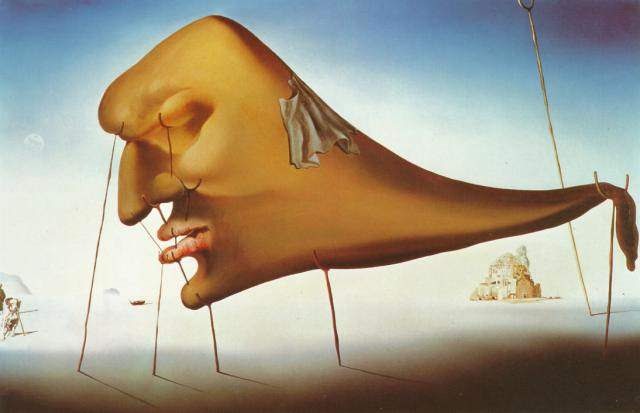

“هذه تفاصيل لوحة صنعها خراء الدهر بتموجاته العبثية”

- في البدءِ كانت التفاحةُ، طازجة الملمح، تلمعُ

، ومن ثم تُركت في أجسادنا حتى ضربها العفن،

أو ضَربنا نحنُ العفن.

- أنا “جريجور” حشرة، تعيش هنا منذ آلاف السنين:

تمشي على اثنتين

تأكلُ بعشرٍ

ترى- أو بالأحرى أتوهمُ ذلك،

تبصق هُراءً،

تبني فناءً، فناءَ

تسقطُ، تُفعص، تُدعس، تَسبحُ في مُخاطها.

لوني هو عتمة الكونِ، وفسحاته الكهباءِ

أقتاتُ على النفاياتِ التي أصنع، وأتقزز مما أخرج.

نعم!! هذا أنا وأنتم!!

أرجو أن تؤاخذوا فظاظتي.

- أحدثكم عن دعوة لعبادة إله مصنوع من برازنا الفكري:

باغتت هذه الفكرة الإنسانية، عندما ضربنا التيه،

فيا أسفاه، كلما نفقد إحساسُنا بوجودنا الفعلي نسمتني إلها،

نؤكد وجودَنا من خِلالهِ، بل يؤكد هو وجوده من خِلالنا.

عظيمٌ هو، عَبوسٌ، عَجوزٌ، عادلٌ- يَعدُل ما بين خلقه الذبابَ، فوق عرينٍ، وصفتُه في أعالي السماواتِ، ونحنُ -في أقاصي الجحيمِ- نُجحفلُ، نُخندقُ.

فهو -كما قلت لكم- (فتى لَعوبُ).

- لكن دعونا الآن من هذه الترهاتِ، الإيهاماتِ، الشرذماتِ، هذا وقتُ الحديثِ عما يصنع فرقًا،

ففي نهاية اليومِ كُلنا نعرفُ أن للخراءِ نوعان، أولهما إلهيٌ، وثانيهما بشريٌ.

- ها أنا أتفوهُ بسرِ الأُحجيةِ، فلا تَستنفروا ولا تُستفزوا من هولِ رائحةِ الحقيقةِ!!!

- فقرُ بلاغتيِ وفصاحةُ جهليِ، دائمًا ما يغزلا عزلتي من واقعي.

لكن، ها أنا ماثلٌ أمامكمُ، يا زملائي في “الحَشرية”، أُحاولُ.

- للأسفِ أَقر المجتمع بأنكم مرآة لي، وها أنا أدقق النظر:

أرى هالةً مليطةً، لزجةً يتفسخُ منها سائلٌ قُرمزيٌ قان، برائحةِ الدمِ المتخثرِ المدمى إثرَ نظراتِكم إليْ، ولكن ما لي وما لكل لهذا!!

أنا فقط أردُت أن أكتبَ وأكتبَ وأكتبَ، حتى وجدُتني هنا في تلك الغرفةِ المنفيةِ،

ذات السريرِ المقلوبِ، والحوائطِ الرثةِ، المدعوكةِ برائحةِ مرورِ الدهرِ،

تتوسطُ الغرفةَ لوحةُ فتاةٍ عاريةٍ غانيةٍ – فتيةُ النهدينِ، تتمثلُ فيها كُل شهواتي المكبوتةِ.

شرفةٌ مغلولةٌ،

ونافذةٌ لا أُطل على العالمِ منها إلا فتاتًا فتاتًا.. فما أنا إلا فنانٌ أو مخنثٌ كما يقالْ، يقبعُ خلفَ زجاجٍ يَرى منه شبحَ الحريةِ.

- شهيقٌ…. زفيرٌ… رائحة أنفاسي يُعبّئُها العطنْ.

- نيرون، والدي كان يتحدث عن تاريخيةِ أصلنا،

يقول هو أنها: بارادوكس “بشرية”.

وأهمس أنا قائلا: إنها بارودي “حشرية”.

- دائمًا ما أتلعثمُ أمام جبروتهِ المصطنعِ، حين يربُطني في السريرِ مع وحوشيَ الهلاميةِ، أو يتركني قابعًا في علبةٍ من صفيحٍ، أو يزجَ بي في صقيعِ أيامِ السبت وحدي في الشرفةِ، أتلوى صارخًا.

- تهدهده أمي أنطونيت، وتوشوشوه قائلةً: أتصارعُ حشرةً!!!

- تقف أختي محنيةً، وعبراتُها مضمنةٌ، مازالت صغيرةً ليس لها اسم بعد، تشفقُ عليّ فقط لأنها لم تخرجْ للآن من عتبةِ البيتِ، أي لم تواجهْ العالم ولم تعتد قبحهُ، لذلك تنهال علي بشفقةٍ فطريةٍ، بحبٍ ودعمٍ رماديين.

- فقط فلنكملَ تفاصيلَ لوحةِ الخراءِ تلكَ، قبل أن أزفرَ آخرَ أنفاسي.

- لا أعتقدُ أن في عالمِ الحشراتِ وجودٌ للحبِ، ولكن على أية حالٍ، أظنُني قد حاولتُ، فما كنت إلا أن أقولَ لعشيقتي:

” الآن فقط انقطعَ المطرُ الذي دامَ سقوطهُ يومينِ وليلةً، مع أن انقطاعهُ قد لا يستمرُ سوى لحظةٍ، لكنهُ مع ذلك حدثٌ يستحقُ أن يحتفلَ به المرءْ، وهذا هو ما أفعله بالكتابةِ إليكِ. وحتى المطرُ كان محتملًا في الحقيقةِ، فالمرء هنا غريبٌ في نهايةِ الأمرِ، وإن يكن فحسب مجردُ غريبٍ، فهذا يثلجُ قلبي”.

- من الأفضلِ بعد مماتي أن تسجلوا تلكَ الرسائلِ باسم “عزهاة القرن العشرين”. همممم.

- في النهايةِ، كنت أتساءل أيضًا، هذا عندما أصابني مرضٌ خبيثٌ يسمى “السل”، هل يمكنُ لبعوضةٍ مثلي أنا، أن تُصابَ بمرضٍ؟

أم أن هذا عرضٌ من أعراضِ “الهيبوكندريا”؟

- لا أدري حقًا، لكن على كلِ حالِ كانت نهايتي:

” إزاحةٌ لجسدي الهشِ بعصا مقشةٍ هزيلةٍ، في مِكبِ نفاياتِ دارِ الحميمِ بين أصدقائي، كلُ القاذوراتِ مما لذ وطابَ،

وكان السببُ ليسَ مرضَ السلِ لا محالة،

بل أني ما أتيتُ إلا بتفاحةٍ وما ذهبتُ إلا بسببِ تفاحةٍ، رطبةٌ، مليئةٌ بالدودِ- أشبالكمُ، أشباهكمُ”.