أشرف الصباغ

نجيب محفوظ مفكرا اجتماعيا (1 ـ 3)

نخب نجيب محفوظ المعطوبة في مرآة الواقع

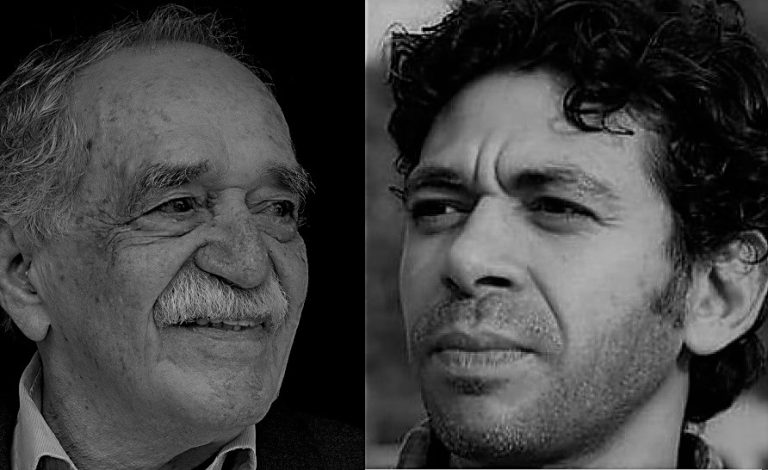

يظل الكاتب المصري نجيب محفوظ (نوبل 1988)، شخصية إبداعية مثيرة للجدل على مر تاريخ البحث الأدبي والاجتماعي والسياسي، سواء حصل على جائزة نوبل أو لم يحصل عليها، وذلك لاعتبارات يمكن للباحث الأدبي- الاجتماعي أن يتتبعها وفق المعايير العلمية الخالية من الاتهامات والأحكام المسبقة، والخلط بين المحكي بكل عنعناته وبين المُعَاش بكل تفاصيله الواقعية الدقيقة. وارتكازا إلى مؤلفات محفوظ، فمن الممكن وضعها جنبا إلى جنب مع مؤلفات العديد من الكتاب الذين تميزوا بتقديم أعمال إبداعية تندرج تحت مصطلح “الأدب- الفكر الاجتماعي”. والمصري نجيب محفوظ أحد هؤلاء الأدباء- المفكرين الاجتماعيين، وأصحاب الرؤى المثيرة للجدل إبداعيا وجماليا واجتماعيا، بل وسياسيا أيضا.

يظهر نجيب محفوظ كمفكر اجتماعي في ملحمة “الحرافيش”، وفي ثلاثيته المهمة “بين القصرين والسكرية وقصر الشوق”، وفي “ثرثرة فوق النيل”، وفي “السمان والخريف” و”المرايا” و”ميرامار”، ومجموعة المؤلفات الأخرى التي تناولت قصص الحب والمصائر الشخصية على خلفية التحولات التاريخية والاجتماعية والسياسية، وصوَّرَت الحراك السياسي- الاجتماعي وما صاحبه من تحولات فكرية ونفسية. في تلك المؤلفات تحديدا، تناول الكاتب المصري العامل الاقتصادي، بحرفية وفنية عاليتين، كأحد أهم محركات التقدم الاجتماعي من دون مباشرة أو صراخ أيديولوجيين، وتمثَّل ذلك في المشهد الطبقي في المجتمع وتحولاته صعودا وهبوطا، واتساعا وتقلصا، وانتقال الشرائح والطبقات، وانعكاس كل ذلك على الأفراد وعلى مصائرهم في أدق تفاصيل حياتهم.

تقف أعمال نجيب محفوظ، من حيث تقسيمها إلى مراحل، إذا جاز التعبير، إلى جانب أهم الأعمال العالمية التي تجاوزت حدود الخصوصية القومية والعرقية والاجتماعية إلى فضاء وحدة المصير الإنساني المشترك والمحبة والتسامح، عبر تفاصيل تدور في مجتمع بعينه يعيش ظروفا محددة بعينها. ولأن الرؤى الإنسانية العامة هي الجسور الحقيقية لخروج الأدب من حيزه القومي- العرقي الخاص إلى الفضاء العام ووحدة المصير البشري، فأعمال نجيب محفوظ استلهمت تلك المعايير وقامت بتفعيلها عبر عملية إبداعية معقدة، تجاوزت الخاص إلى العام من خلال حرفية عالية ورؤى إنسانية تنظر إلى المصير البشري وإلى العالم كوحدة واحدة.

إن التعبير الأدبي والجمالي عن وحدة المصير البشري لا يستلزم أن يكتب الكاتب الفرنسي رواية عن الأوضاع في فيتنام، أو يكتب الكاتب المصري رواية عن الأوضاع في البرازيل، لكي يتجاوز كل منهما المحلية وينطلق إلى العالمية. فالكاتب يكتب إجمالا ما يعرفه، ويحدد معايير كتابته، انطلاقا من خصوصيات وتفاصيل محلية تشكل عناصر عمله الإبداعي. وهنا يأتي دور طاقة الكلمة وزوايا النظر والإلمام بتفاصيل وتحولات العالم من حوله لتصبح هذه العناصر الثلاثة الجسر لرؤية إنسانية عامة تلامس أو تتماس أو تتقاطع مع مصائر البشر والمجتمعات في مختلف المناطق أو بعضها أو حتى كلها. وبالتالي، فالكاتب المصري نجيب محفوظ صاحب نوبل في الأدب عام 1988، يقف بأعماله إلى جانب كبار مبدعي العالم من حيث طرح الرؤى الإنسانية العامة ووحدة المصير البشري على خلفية التحولات التاريخية والاجتماعية، ويقف أيضا إلى جانب مواطنيه المحليين من كبار الكتاب والأدباء والمبدعين، من حيث إرساء وتدشين تقاليد للسرد المصري، وتحديد معاييره الجمالية والأخلاقية، وتنوع موضوعاته الحياتية والمعيشية والاهتمام بالقضايا الإنسانية العامة.

إن الدور الاجتماعي للأدب لا يقف عن السياسي والأيديولوجي، ولا يخضع لتابوهات الديني أو الأخلاقي أو الجنسي، ولا يمكن ابتزازه بالثوابت والعادات والتقاليد، لأنه بحكم طبيعته يستخدم كل هذه العناصر ويتجاوزها جماليا وفكريا، ويقتحم كل مجالات ودوائر المحرمات والتابوهات، ويفسر الواقع ويستشرف المستقبل، ويفسر العالم ويعيد قراءته وبناءه، ويطرح رؤاه الميثيولوجية جماليا، ويضيف تعبيرات وصور إلى القاموس اللغوي الرسمي والشعبي. هذا هو الدور الاجتماعي “المحرض” على الإحساس بالجمال وإدراكه، والشعور بالمسؤولية، بدون زعيق أو صراخ.

يبدو أن مسارات نجيب محفوظ الحياتية ومعاصرته جملة من التحولات التاريخية في المجتمع المصري، والمجتمعات العربية، لعبت دورا مهما في انعكاس صورته الشخصية في وعي النخب الثقافية- السياسية من جهة، كما لعبت نماذجه الإنسانية وشخصياته الرئيسية والهامشية دورا آخر في هذا الوعي الذي يتمترس خلف الثوابت والنظرة الأيديولوجية الجامدة من جهة أخرى. وبين هذين النطاقين غاب البحث الأدبي العلمي والبحث عن الدوافع الإبداعية والجمالية وتحديد أدوات الكاتب وتقاليده. وفي الواقع، فإن جزءا مهما من مواقف تلك النخب ضد نجيب محفوظ، نابع في الأساس من أنه فضح نماذجها الفردية والجماعية في الحياة، وكشف عن آلية تفكيرها وطموحاتها، وعرَّى تماما انتهازيتها وغرائزها الوحشية وضعفها غير الإنساني. من الممكن أن نحدد على وجه التقريب أن حوالي 50٪- 60٪ من إنتاج نجيب محفوظ يدور حول تركيبة “الإنسان المنحط” الذي يتسبب في أذى المحيطين به، وفي أذى نفسه، انطلاقا من المبادئ والشعارات الكبرى، والأفكار النظرية التي يخونها هذا المثقف ويفعل عكسها. وهنا لا ينبغي الخلط بين الضعف الإنساني والمخاوف والهواجس وعدم اليقين لدى الناس العاديين، وبين الطبيعة الإجرامية والعقل الجامد والفاسد والمكابر.

هناك نخب بعينها في الوسطين الثقافي- السياسي والإعلامي من جهة، وفي الوسط السياسي- الحزبي من جهة أخرى تكره نجيب محفوظ كراهية عضوية، ربما أكثر من كراهيتها للشاب الذي حاول اغتياله في مشهد يعيد إلينا ممارسات العصور الوسطى، وذلك لأنه ببساطة استطاع، سرديا وجماليا واجتماعيا، أن يتوغل في تلافيف عقلها ويكتسح أرواحها ليكشف عن أكثر مناطقها عتمة وإظلاما. فقد نجح محفوظ نجاحا مذهلا في كشف مصادر الانتهازية والفساد السياسي والإعلامي والثقافي لدرجة أن نماذجه الروائية أثارت رعب تلك “النخب المنحطة” وجعلتها تتحسس رؤوسها وتشعر دوما بالذنب وبأنها مكشوفة تماما وعارية حتى من أفكارها. فهذا الكاتب كان ينظر في أعماله إلى المستقبل ويكشف مصادر العور في شعارات النخب الانتهازية وفي تصرفاتها، ويفضح علاقاتها “المافياوية” و”المافياوية- السياسية” واستعدادها لتأجير عقولها وضمائرها تحت راية المبادئ والمثل والشعارات السياسية البالية المرتبطة ارتباطا مباشرا بمجموعات مصالح، وبأحزاب ضيقة الأفق أثبت التاريخ هشاشتها وسذاجتها وانسحاقها.

إن أعمال نجيب محفوظ في هذا السياق، كانت تضم نماذج أخرى مهمة تقف على الجانب المقابل للجانب الذي تقف عليه نماذجه الأخرى اليقينية التي تخون نفسها وتخون الناس مستخدمة الشعارات الكبرى والمبادئ البراقة. فطرح محفوظ نماذج حائرة ليس لديها يقين، تطرح أسئلة، وتعيش حياتها في سياق الآلام البشرية والارتباك والصعود والهبوط واختبار الإرادة. هذه النماذج كان من شأنها فضح النماذج التي تقف دوما على قمة اليقين رافعة شعارات وهتافات لا تلبث أن تسقط عند أول اختبار.

هذه اللمحة البسيطة قد تصلح لمدخل مختلف نسبيا إلى دور أعمال نجيب محفوظ في الأدب المصري وفي الفكر الاجتماعي الأدبي لشعبه. لمحة قد تتماس أو تتقاطع مع تقاليد السرد المحفوظي وطرحه نماذج إنسانية من جهة، وغوصه في أعمق أعماق المناطق المظلمة في الروح البشرية عموما، وفي أرواح النخب الفاشلة التي تتصور أنها تحمل رسالة سامية، بينما هي في واقع الأمر تخون نفسها وبعضها وتبيع الناس وتنصب باسم القضية والعقيدة والأيديولوجيا.

شخصيات “ثرثرة فوق النيل” التي لا تزال تعيش معنا

من المؤكد أن الأستاذ “أنيس زكي” من الشخصيات المركزية في رواية “ثرثرة فوق النيل” للكاتب المصري نجيب محفوظ (نوبل 1988). هذه الشخصية التي تقدم الكثير من الحلول في نهاية الرواية عبر سيرها على نفس مسار، أو في مسار موازي لمسار، شخصية بطل رواية “الغريب” لألبير كامو الذي استيقظ في نهاية المطاف ليعي بتبعة آثامه وتداعياتها. وبالتالي من الطبيعي أن نتوقع منه الكثير بعد انتهاء الرواية… أو لا نتوقع شيئا..

أما “رجب القاضي” الذي تتكون شخصيته من خليط متداخل من عناصر “القوادة” و”القوادين”، فهو ليس محجوب عبد الدايم في “القاهرة الجديدة” وليس فرج إبراهيم في “زقاق المدق” وإنما هو خلطة، ابنة زمنها ومكانها وظروفها في مصر مطلع ستينيات القرن العشرين، وخصوصا السنوات التي سبقت هزيمة يونيو 1967، وربما خلطة العامين الأخيرين في حقبة الخمسينيات والعامين أو الثلاثة الأوائل في مطلع الستينيات تحديدا، عندما كانت تتراكم كل الأسباب الممكنة لضياع الأحلام تحت شعارات بناء الأمة وبناء المجتمع، بينما الفرد نفسه غير موجود وغير معني وليس هدف أي بناء.

رجب القاضي قواد معتبر يمتلك كل الأدوات الممكنة للحياة. لدرجة أنه يعيش حتى يومنا هذا في أماكن كثيرة، في أماكن عامة وخاصة، وفي بارات وعوامات وصالونات، وفي شلل تتحرك حتى الآن بيننا. بالضبط مثل الأستاذ أنيس زكي الذي نلمحه بقوة في كل شوارع وحواري ومؤسسات مصر عموما، والقاهرة على وجه الخصوص، وأيضا في الغرز وقعدات الحشيش..

أما شخصية عم عبده حارس العوامة، فهي الشخصية الأكثر اتساعا وعمومية وأهمية وتشعبا وتشابكا ومركزية على الرغم من “خفوتها” وعدم التركيز عليها ضمن الأحداث البارزة والمحورية والكبرى والمهيمنة التي تشد القارئ وتجذب اهتماما وتجعله يلهث وراء حركتها وكلامها. لكننا نجد عم عبده حاضرا في كل تفاصيل الحياة في العوامة وخارج العوامة. فهو المسؤول عن شد الحبال وتثبيتها حتى لا تغرق العوامة، وهو الذي ينظف المكان (داخل العوامة وخارجها)، وهو الذي يقوم بترتيب المكان وتجهيز قعدة الحشيش بكل لوازمها وبكل ما يحتاجه الجميع من الصحفي والمترجم حتى العاهرة والراقصة والمثقف والمثقفة، وهو إمام الزاوية والمتدين الورع الذي يصلي الفرض بفرضه، وهو القواد، أو بلهجة أخف هو الذي يأتي بالعاهرات إلى العوامة ويهتم بهن وبمزاج عناتيل العوامة، ويأتي بالحشيش، ويقوم بكل الخدمات اللوجستية والاتصالات.

عم عبده لا يتكلم كثيرا. ينظر فقط، ويتحرك فقط، وطوال الوقت لديه ما يفعله ويقوم به، سواء برغبته أو بدون رغبته، سواء بإرادته أو بدون إرادته. إننا حتى لا نعرف ولا نلمح ولا نشعر بهذه الرغبة والإرادة، بل ولا نشعر أيضا بغيابهما. إنه طوال الوقت غارق في حلقة ما من حلقات متشابكة في سلسلة من الانشغال والهم والمهام… مَنْ هو هذا الرجل العجيب القوي والضعيف والمؤمن والقواد والقادر على كل المهام المذكورة أعلاه؟!

كل شخصيات رواية “ثرثرة فوق النيل” للكاتب المصري نجيب محفوظ لا تزال تعيش بيننا وتتصرف بنفس الوقاحة والفجاجة والعدمية، والتفلسف الفارغ، واللا مسؤولية، والقوادة، والانتهازية، والمومسة، والغيبوبة، وخفة الظل، والإيمان، والتدين، والسخرية، والمزاح، والبغاء السياسي والثقافي..

كل شخصيات “ثرثرة فوق النيل” هي شخصيات روائية حقيقية في سياقها الدرامي- السردي، ولا يوجد بينها ولا حتى شخصية واحدة وهمية أو مختلقة. كلها شخصيات روائية ومأساوية بامتياز رغم خفتها وخفة ظلها، ورغم إمكانية الحياة على احتمالها.

لقد تزامن حصول الكاتب نجيب محفوظ على جائزة نوبل مع ذروة تهميش دور مصر الثقافي عبر حكومات وأفراد و”شلل” ثقافية، وأحزاب “تقدمية” عربية، على رأسها البعثان العراقي والسوري والكثير من التنظيمات الفلسطينية التي كانت لها امتدادات داخل مصر وخارجها، بل وفي دول غير عربية أيضا. وشاركت في ذلك عقول وقدرات مصرية أيضا. ونحن هنا لسنا بمعرض محاكمة هذه النخب والأحزاب بأثر رجعي كما يفعلون مع نجيب محفوظ شخصيا وإبداعيا. ولكن من الضروري وضع الحقائق في سياقاتها التاريخية كأحد معايير البحث العلمي- الأدبي. وفي الحقيقة، نجيب محفوظ كان لديه وجهات نظر تخصه كمواطن مصري، وككاتب مصري. ومن الممكن أن نختلف معه حولها، لكن علينا أيضا أن نتفهمه، ونتفهم منطلقاته ومخاوفه وأحلامه وآماله. واختلافنا معه، لا يمكن أن يدفعنا لاتهامه بالخيانة والعمالة والانتهازية و”الصهيونية”، وإلا فسوف نقوم بإعدام دوستويفسكي “المجنون المعادي للسامية”، وجونتشاروف “المثالي الثرثار صاحب المواقف الطبقية العفنة”، وبلزاك “الطبقي المرفه”، وجوته “زير النساء المتعالي صاحب الآراء غير الإنسانية” و”غير النسوية”.

النخب المعطوبة وتهميش الثقافة المصرية

لا يخفى على أحد أن محفوظ كان هدفا للكثير من الاتهامات قبل حصوله على نوبل بعشرات السنين. لكن فترة سبعينيات القرن العشرين الشائكة سياسيا وعقائديا، وما صاحبها من لجوء المثقفين المصريين إلى خنادق التنظيمات والأنظمة السياسية العربية في المشرق العربي، لعبت دورا خطيرا وهداما ليس لأسماء بعينها من المبدعين المصريين، بل لتهميش الثقافة المصرية عموما، ولدور مصر الثقافي على وجه الخصوص. فالظاهر من تلك الحملات كان يتمحور حول “الأدب التقدمي” و”الأدب المقاوم” و”أدب المعركة”، وأن هناك كُتَّابا خانوا “القضية” وانضموا إلى معسكر التطبيع. ووضعوا نجيب محفوظ على رأس القائمة على الرغم من أنهم كانوا يدركون الأبعاد الحقيقية لرؤى محفوظ بشأن مفهوم السلام والتسامح ووحدة المصير الإنساني، ,أنه لم يكن مُنَظِّرا للتطبيع، لكنه ككاتب كبير ينطلق من رؤيته للتعايش بحكم الأمر الواقع وبحكم توافر الأدوات اللازمة للصراع، إذا جاز التعبير.

كان الهجوم على محفوظ وغيره يُتَخذُ غطاء لفكرة أكبر وأخطر. وغالبية الذين هاجموه تحولوا هم أنفسهم إلى مواقف نقيضة، ورحلوا إلى دول الخليج، وشاركوا في مواصلة تهميش الثقافة المصرية ودور مصر الثقافي. كانت المعركة أكبر من أشخاص، وأكبر من نوبل، وأكبر من “التطبيع”: كانت ببساطة إيجاد مساحة لأدوار أخرى جديدة لعبت فيها الأموال ووسائل الإعلام الخليجية دورا خطيرا عبر نفس أولئك الذين هاجموا محفوظ ودعوا بطرق وأساليب مختلفة إلى تهميش الثقافة المصرية. ومن أجل الموضوعية والمنهجية، فهناك جانب كبير من اللوم يقع على عاتق المنظومة الثقافية المصرية نفسها، وعلى عاتق المنظومة الإدارية والسياسية في مصر، وعلى التحولات المرعبة التي جرت في مرحلة السبعينيات وما تلاها حتى الوقت الراهن. لا ينبغي تبرئة المنظومة الثقافية- السياسية المصرية، ولا يجب إلقاء اللوم كله على هذه النخب. ولكن الحديث يدور في سياق عالم نجيب محفوظ ودوره وعالمه الأدبي من جهة، وحول نطاقات إبداعه وتأثيرها الاجتماعي والسياسي وقدرتها على الكشف والتعرية من جهة أخرى.

لقد رحل نجيب محفوظ إلى ما نسميه إلى الآن بـ “الموت” مثل الكثيرين الذين رحلوا من قبله، والآخرين الذين سيرحلون الآن وفي المستقبل. ولا أحد يعرف ماذا حدث معهم، أو ماذا يمكن أن يحدث لهم في المستقبل. فالموت إلى الآن مجرد ظاهرة عبثية قيد البحث، ربما يجد العلم لها تفسيرا مقنعا أو يقدم لنا صيغة متماسكة لها في المستقبل. لكن كل ما نملكه بعد رحيل هؤلاء، ومن ضمنهم نجيب محفوظ، هو أعمالهم وما تركوه من إرث يمكن أن يكون مفيدا وبنَّاء، وصالحا لتشييد قاعدة انطلاق متحولة، بحكم طبيعة الإبداع الذي يمتلك قيمة متغيرة ومتحولة بمرور الزمن، ومع الحرص على البحث والتنقيب فيه، ومع التراكمات الثقافية والمعرفية التي تسمح لنا بإعادة القراءة والبحث والتنقيب والتفسير.

إن مسألة الاحتفاء والاحتفال بيوم ميلاد الكاتب، هي في الواقع حيلة مهمة لتقديم كشف حساب سنوي لا لقراءة أعماله فقط أو إعادة قراءتها، وإنما لتوطين هذه الأعمال وتحويلها إلى أشكال فنية أخرى، مثل تقديمها على خشبات المسارح أو في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية أو في الأعمال السينمائية من كل الزوايا الممكن وبكل وجهات النظر المتباينة والمختلفة والمتعارضة. والأهم من كل ذلك توطينها في المدارس والجامعات والمراكز البحثية، وتناولها في الدراسات العلمية. ونجيب محفوظ مثال جيد على هذا النمط من الفعل، لأنه كاتب مهم، ولأن أعماله مهمة، ولأنه حصل على أرفع جائزة أدبية في العالم منذ مطلع القرن العشرين، بصرف النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا بشأن سياسات لجنة الجائزة أو ما يتم تداوله من خرافات حول طبيعة الجائزة. وهنا يمكن أن نعود إلى ملاحظة مهمة كتبها الدكتور رشيد العناني، أحد أهم النقاد والمترجمين وباحثي الأدب المصريين الذين تناولوا أعمال نجيب محفوظ بلغتها العربية أو في سياقات ترجمتها للغات الأخرى، والذي قال فيها: “إن الذي أعرفه يقينا هو أن محفوظ يستحق عشر جوائز نوبل لا واحدة. لكن هل دخلت اعتبارات غير أدبية في قرار الأكاديمية؟ – يبقى هذا في مجال الافتراضات والتخمينات. (وهي مشكلة محكمي نوبل وليست مشكلتنا ولا مشكلة محفوظ. في بعض الأحيان قد يصنع الإنسان أو لجان التحكيم شيئا نبيلا بدافع غير نبيل. إلا أن هذا كله يبقى في حيز الظنون)”.

هذه الملاحظة التي يمكنها أن تلخص الكثير من النقاشات البيزنطية وتدحضها في آن معا، دليل ومرشد مُهِمَّيَن لنا على ضرورة الإقلاع عن التخمينات باعتبارها يقين، والإقلاع عن التمترس خلف الرؤى الأيديولوجية وإنما العودة إلى المنهج لأن الأيديولوجية إحدى صور أو إحدى تجليات المنهج. وكذلك الإقلاع عن اللغط وقصر النظر وتفريغ الأمور من مضامينها، وفي نهاية المطاف نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة من التأويلات والتفسيرات الخارجة عن السياقات، وأننا نقف في نفس أماكننا متصورين أننا نتحرك، بينما نحن ندور حول أنفسنا، وحول بعضنا في دائرة مغلقة ومفرغة وملغومة.

وفي نهاية المطاف، يصطدم عالم نجيب محفوظ ونماذجه بالنخب الانتهازية و”التأويلات” قصيرة النظر الخارجة عن السياقات الإبداعية والتاريخية، والتفسيرات الساذجة المتمرسة خلف الإحساس بالفشل والهزيمة وقلة الحيلة.. وتصطدم رؤى محفوظ الاجتماعية- السياسية مع إخفاقات النخب المعطوبة واختياراتها الفاشلة وانحيازاتها الهشة غير المبنية على العقل وعلى المصالح الواقعية.

يتبع..