مايكل عادل

يمر خريف وشتاء وربيع وصيف، ثم خريف وشتاء آخران بينما تمتلئ السماء بالدخّان الكثيف وتهرع نسمات الهواء النقيّة هاربة من حصار خانق لتجد أرواح بريئة تصعد إلى السماء من خلالها، وكأن تلك النسمات الرقيقة قد خُلقَت وسط غبار الكراهية الذي يحاوطها من كل اتجاه فقط كي تمر بها هذه الأرواح بسلام، سلام لم تجده على أرض الأحياء… نسمات تشبه القصيدة أو النغمة البريئة، غاضبة كانت أو حزينة، وسط صخب مزعج من الكراهية والدمار.

وفي الوقت الذي يستهدف الرصاص صدور الأبرياء، أصحاب الأرض والسماء من فوقها والهواء من بينهما، تستهدف بعض الهتافات نسمات الفن والأدب في طريق المقاومة من أجل الحريّة، ولسخرية القدر يجتمع بعض الأضداد أحيانًا للنيل من تلك القيمة. وكأن كل هؤلاء اختلفوا على كل شيء، واتفقوا على مطالبة الناس بالموت في صمت، دون كلمة أو صورة أو لحن.

“هل نكفّ عن المحاولة؟ أم نحاول؟”

بهذا السؤال أجاب عبد الرحمن الأبنودي على ذلك الجدل في ديوانه “الموت على الأسفلت” الذي تحدث فيه بشكل مباشر عن الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والذي اختار أن يفتتحه بالحديث عن الشهيد “ناجي العلي” الذي ربما يكون هو أكثر صورة صارخة لجدوى الفن في تخليد قضيّة عادلة، ذلك الطفل الذي لن يتخطّى عمره السنوات العشر إلى أن يعود إلى أرضه التي تركها في عام 1948. وفي ديوان “الموت على الأسفلت” بادر الأبنودي بالرد على المزايدين على دور الفنان والأديب حينما قال:

“القصيدة توصف الدم الزكي ماتشيلش نقطة

توصف الأم اللي ماتت بنتها قدام عينيها

بس وصف!

وصف جيد، وصف خايب

وصف صادق، وصف كاذب

في النهاية كله وصف!

كل شعر الوصف

ما يساويش في سوق الحق صرخة

الكلام عن كل ده شيء م التطاول

إنما، لازم نحاول”

“لماذا لم تعد إسرائيل تغتال أدباء وفنانين لتصفية القضيّة من النظريّة والإبداع؟”

متصنّعًا السذاجة، طرحت هذا السؤال على صديقة فلسطينيّة عزيزة منذ سنوات، وأجابتني بجديّة لم أتوقعها، بل أنها ظلّت تفكّر في الأمر متجاهلة كونها فنّانة فلسطينيّة مؤثرة، وبعد فترة من التفكير قالت إنه ربما يرجع ذلك لانتشار ظاهرة الفنّان المُستأنس الذي يدرك جيدًا سقف إبداعه الخاضع لشروط التمويل وتوجّهات المموّل والانحسار النوعي لنموذج الفنان المستقل الذي تخضع حساباته فقط لأجندته الخاصة بعيدًا عن كتالوج السلام المزعوم الذي أصبح متضَمّنًا في كُل نماذج المنح الفنيّة والأدبيّة لمؤسسات المجتمع المدني الداعمة للمحتوى الإبداعي. فلم يعد هناك “غسان كنفاني” الذي اختار لنفسه أجندة خاصة منبثقة من ذات القضيّة وصميمها دون انفصال عن الأصل في الموضوع “اغتصاب أرض وهويّة وحق تاريخي بالقوّة من أصحابهم” وأصبح تعريف أدب المقاومة وفنّها ينحصران في فولكلوريّة المأساة مع الحرص على تحويل فعلها إلى المبني للمجهول. وتمادت صديقتي في وصف هذا الأمر واسترسلت في سرد الردود المختلفة على سؤالي العبثي.

“وهل ستحرر أغانيكِ فلسطين؟”

ربما بمجرد طرحي لهذا السؤال كانت قد بدأت في استدراك أنني كنت أعبث معها من البداية، ومع ذلك أجابتني بأنها قد سألت نفسها هذا السؤال ربما آلاف المرّات، بل ربما في كل مرة كانت تعتلي خشبة مسرح أو تقف أمام ميكروفون داخل استديو كان يتردد السؤال بصيغته الاستفهامية لا الاستنكاريّة داخل رأسها، تلك الصيغة التي تستهدف المراجعة واختبار الإيمان لا التسفيه والتقليل، تلك الصيغة التي تلح على رأس كل مبدع حقيقي. أجابتني صديقتي بأنها في كل مرّة كانت تحصل على إجابة جديدة لهذا السؤال، ربما كان هذا سببًا لكل هذا الصدق الذي أشعر به تجاه ما تقدّمه، هكذا فكّرت في قولها هذا.

وبعد سنوات قليلة حينما أصابها مرض لعين طال حنجرتها الرقيقة بدأت صديقتي في العمل على مشغولات يدويّة على الطراز الفلسطيني، وهنا بادرتني هي ممازحة بجواب على سؤال تعرف بأنني لم أكن لأطرحه عليها قائلة: “نعم، تلك المشغولات ستحرر فلسطين يومًا ما” وكأنها كانت تجسّد -ربما دون وعي- فكرة المقاومة بالفن حتى الرمق الأخير، وكأن كل ذاك المزاح كان شرحًا لصيغة مستمرّة ودائمة لمفهوم الفن في مواجهة العدوان بكل أشكاله.. واليوم وبعد سنوات من رحيلها الصادم رأيت الاحتلال يغتال الفنان والأديب والصحفي والأم والأب والجد، يغتال الفنان غير المستأنس وهو في مهده قبل أن يتعلّم الكلام، ويهدم البيوت فوق أحلام لم تبدأ بعد… أليس هذا كاغتيال ناجي العلي وغسان كنفاني؟ ومع ذلك خرجت آلاف النصوص والألحان من داخل قطاع غزّة الذي يتعرّض للإبادة، بل وعشرات الأفلام التي تم تصويرها تحت العدوان غير المسبوق حتى أننا شاهدنا بأعيننا مشروع سينمائي مذهل بعنوان “من المسافة صفر” قام بتنفيذه 22 مخرج ومخرجة تحت النيران في سرديّة لا يمكن لأحد أن يمحيها إلى الأبد، سرديّة تشبه ذلك النسيم الذي تعجز النيران عن النَيل منه… سرديّة خرجت من غزّة الجريحة إلى العالم أجمع ولم تستطع أطنان القنابل منعها من التحليق في سماء الكون.

ويبقى السؤال هنا: هل نكفّ عن المحاولة؟ أم نحاول؟

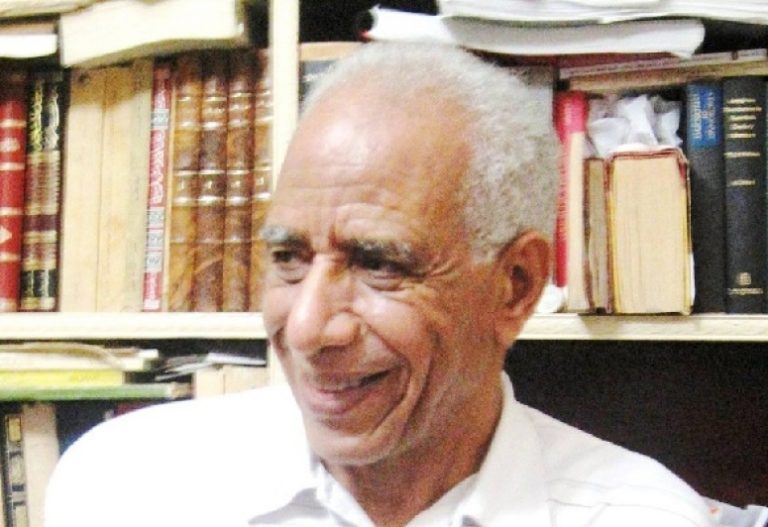

وهنا تذكّرت سؤالها الساخر حين سألتني صديقتي الراحلة “ريم بنّا” حين أخبرتها عن قصيدة أريد كتابتها عن فلسطين، هذا السؤال الذي ربما قالته وهي تعمل على إحدى أعمالها اليدوية حينما قالت:

“وهل ستحرر قصيدتك فلسطين؟”

نعم ستحررها، على الأقل من الصمت والتجاهل، من التعتيم وسط الإبادة والتشريد، من المحو المنظّم لكل أثرٍ للحق التاريخي للناس في الحياة والكلام. القصيدة نسمة هواء رقيقة وقويّة تحمل الأرواح الطيّبة وتزيح الركام القابع فوق الصراخ المكتوم والصدور المختنقة بغبار الكراهية والعدوان.