محمود حسانين

سُئل ألبرتو مانغويل” في حوار أجري معه، حيث يعد من أشهر مقتنيي الكتب: ماذا تنوي أن تفعل؛ بهذا الموروث الكبير من الكتب، هل ستهديها لاحقاً لمكتبات وطنية مثلاً؛ أم ستتركها لعائلتك؟

فقال: “لدي 40 ألف كتاب، حتى الآن؛ لا أدري ماذا سأفعل بهذه الكتب، ولكن من المؤكد أن عائلتي؛ لا تريد أن تتورط بعبء مكتبة بهذا الحجم.”

أثناء مطالعتي لبعض الصور؛ على مواقع التواصل، جذب نظري صورة لرجل يمسك ببعض الكتب، وقد تكومت أخرى تحت قدميه، كانت الصورة مرفقة بكلمات وجيزة؛ لكنها مؤلمة؛ ومحزنة لدرجة الفجيعة، فقد كان الرجل يبكي وهو يعرض مكتبته للبيع.

كان ذلك مؤشرا غاية في الخطورة، ذكرني بحدث كثيرًا ما يتكرر، حينما يتردد المثقف على المكتبات، وبالأخص التي توجد بها الكتب القديمة والتراثية، فيجد مكتبات كاملة؛ مباعة بأبخس الأثمان، منذ فترة كبيرة قرأت مقالا؛ أشار كاتبه؛ إلى ما قد يؤول إليه مصير مكتبته، وتخوفه من هذا المصير، كانت كلماته تنساب وتتسلل؛ إلي وتتخلل ثنايا وجداني، والسؤال يطاردنى: فإلى أين ستذهب مكتبتي العزيزة، ومن سيضم كتبي النفيسة؟

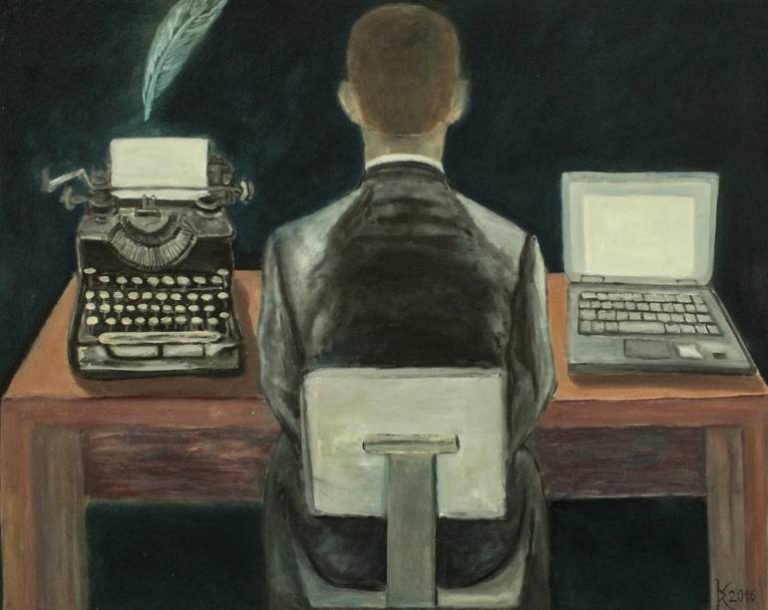

أعلم أن الكثيرين لديهم قناعة بأن المكتبة؛ تعد أحد أهم الركائز لدى المبدع، فهي تمثل إطلالة على التاريخ، وأخرى على الواقع، هي بساط سحري يسافر بصاحبه إلى عوالم ساحرة، لكن؛ يبقى السؤال: من الذي سيرث هذا البساط للعوالم الساحرة؟

في أحد الأيام اشتريت إحدى تلك المكتبات المباعة، وكان لي صديق عزيز جدًا؛ مطلع ويقتنى الكتب، فأخذ يساومني على أن أعطيه إياها، وفى النهاية اقتسمناها، أعطيته نصفها تقريبًا، وأخبرته بأن ما أخذه يعتبر مازال عندي، حيث لا يبخل عليِّ بكتاب، بعد عدة سنين، توفى صديقي، ومرت بضع أيام؛ فاجأتني زوجته باتصالها بي، لتبلغني إنها تريد مني أن أجد لها شاريًا لمكتبة زوجها؟

صعقني الخبر؛ دهشت جدًا!.

فحدثت نفسي متعجبًا؛ ومتسائلًا: لماذا؟ وهي تعلم كم كان صديقي؛ يهوى الاطلاع والفن، وكم كان يعتز جدًا بمكتبته تلك؟ ثم أنهم ميسورو الحال فلماذا التفريط في هذا الكنز؟.

مئات لماذا؟ وكثير من التفسيرات؛ لم تفضِ الى حقيقة الأمر، في النهاية ذهبت إليها مستفسرًا: لماذا وأنتم ميسورو الحال؟

فأجابت بما لم أتوقعه، لإنها تريد أن تستغل الغرفة، والمكتبة لا تهمها؟ فعرضت عليها أن تتركها؛ علها تنفع أبناء الفقيد، فابتسمت وقالت: الأولاد صغار؛ ولا يعرفون شيئًا، خذها وأوجد لها مشتريًا!

عرضت عليها أن آخذها، ولها أن تطلب مقابلها ما تشاء، وافقت؛ نقدتها نقودًا؛ هي ثمن بخس لثروة المعرفة، ومجهود من يسعى للاطلاع والثقافة، لقد كنا أنا وصديقي -عليه رحمة الله-، نتبارى في شراء الكتب، نتسابق في اقتناء الثمين منها؛ فور صدور أي طبعة جديدة، خصوصًا الكتب التراثية، كم قرأنا؛ عن مدى اهتمام الكثير من العباقرة والكتاب بالتراث، ومن اهتموا بالثقافة الإنسانية؛ التي خلفها الأجداد، فانتهجوا بها أفكارا وطرقا لحياتهم، فكان التراث المكتوب، هو أهم الروافد التي تأخذ بيد الإنسان إلى طريق المعرفة، تذكرت المقولة: “لا يقاس عمر الإنسان بطول حياته، ولكن يقاس بما قام به من عمل وإنتاج، وما تركه من أثر علمي أو أدبي”.

فقد يعيش الإنسان؛ ولا يترك شيئًا يذكر، لكن من اهتموا بالثقافة؛ جعلوا منها شريانا للحياة الفعلية.

يبقى في النهاية؛ تلك التجربة الشخصية التي مررت بها، التي مثلت فجيعة لكل مثقفي ومقتني الكتب، ورعبا أصابني؛ وأظنه أصاب كل المهتمين بالقراءة والثقافة، كنت أسمع عن مكتبات؛ قد باعها أبناء أو أحفاد أصحابها، ووجدت الكثير من الإهداءات، تهمس على أرصفة الباعة، مما جعلني اتخذ قرارًا بألا أكتب إهداء على كتاب لي، مخافة أن يهمله من لا يعلم بقيمة المُهديّ؛ والمُهدىَ إليه، فلم أكن أتخيل يومًا؛ أن أكون مشتريا لمكتبة شخص أعرفه، يومها تذكرت؛ كم من كتب رأيت توقيع أصحابها وإهداءتهم عليها، فجال بخاطري السؤال:

“من سيشتري مكتبتي؟”.

فهل سيفكر المثقفون؛ والأدباء وغيرهم من مقتنيِي الكتب، في اليوم الذي سيستغني فيه ورثتهم؛ عن كنز، أضاعوا هم فيه عمرهم بحثًا؛ واقتناءً له؟.

كل تلك الهواجس، تؤكد السؤال الذي يقفز أمامي: هل سيأتي يوم؛ كما اشتريت مكتبات الآخرين، يقتني فيه آخرون مكتبتي؟