شوقي عبد الحميد يحيى

لم نكن فى احتياج إلى التنوير.. مثلما نحتاجه اليوم، حيث تكاثرت تلك النقاط غير المضيئة، فرحنا نتمنى عودة طه حسين (1889- 1973) إلا أن الله ساق إلينا أحد أبناء بلدته. -المنيا- فى صعيد مصر، الذى يعتبر أنه اصل مصر، وكما عانى طه حسين من الآراء الظلامية عندما أخرج كتابه “فى الشعر الجاهلى” الذى أحدث ثورة تنويرية، وبعدها كتب الفتنة الكبرى، والذى كشف الكثير من الحقائق حول ما يأخذه العامة من مسلمات غير قابلة للنقاش.

وإذا كان عمار على حسن(1967) قد درس طه حسين جيدا، لا لمجرد أنه من بلده، ولكن للتوافق الذى تلاقت فيه الأفكار، فكتب كتابا عنه ” بصيرة حاضرة .. طه حسين من ست زوايا.” وليلقى عمار مصيرا ليس بعيدا عن مصير طه حسين، وإن كان الغضبة على طه حسين من العامة المنساقة وراء ما وضعه رجال الدين فى أذهانهم، من المقدس الذى لا يُمس، فإن الغضبة على عمار، جاءت من الطرف الثانى، المستفيد من شيوع هذه الأفكار. وإن كان طه حسين قد تراجع قليلا أمام تلك الهجمة الشعبية، فإن عمار، ونظرا لنشأته –الصعيدية- تمسك بما يؤمن، وتمسك بما درس وحصل على الدكتوراه فى علم الاجتماع السياسى. وهكذا أصبح عمار، يدفع ضريبة تمسكه برأيه، وإيمانه بأمانة الكلمة والرأى، فأصبح بعيدا عن من المفترض فيهم أن يقربوه، ويسألوه. فكان عليه أن يوسع دائرته، ويُحَمِلُ أفكاره أعماله الإبداعية، التى لم يتخل عنها، فأصبح مؤمنا لبيئته الريفية، وأصبح نقادا للكثير من تصرفات أصحاب الأديان ومحاولتهم السيطرة على العامة، خاصة تلك التى تتخدذ الدين وسيله للوصول إلى قلوب الناس، فكان التنوير رسالة حملها لينشرها على الجميع، فى الكثير من الدراسات النظرية، والأعمال الأدبية، إلا أنه لم تتحول أعماله إلى غَلَبة الفكر، حفلت كلها بما يجعلها فى صميم الإبداع الأدبى، وأنه رسالة فكرية محمولة على أجنحة الخيال، فيحمل قارئه إلى عالم آخر، بعيد عن الواقع المرفوض، ويؤسس معه دنيا تتمتع بالحرية، وتسعى للديمقراطية، يعيش فيها الإنسان كإنسان.

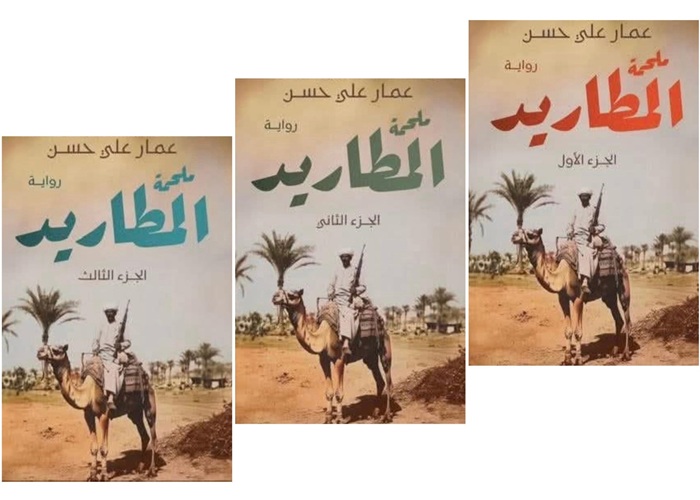

فبعد أحداث الهزة الكبيرة للمجتمع فى الخامس والعشرين من يناير عام 2011. وبعد أن ظهر الإخوان وتصورا أنهم قد جاتهم الفرصة لتحقيق سعيهم فى إمساك حكم البلاد، والذى يهدد السلم الاجتماعى، بالتفرقة بين المسلم والمسيحى، لم يذهب عمار بعيدا عن نفسه، بل عاد إلى صعيد مصر الذى جاء منه، وعاد إلى الصوفية التى تحتل الكثير من فكره، وعاد إلى أم الحكايات (الشعبية) التى تتمثل فى ألف ليلة وليلة، لم يشأ أن يخاطب الناس بالأفكار والتاريخ، ولكنه صنع التاريخ الإبداعى، فكتب “جبل الطير” ذلك المكان الذى لم يسمع عنه سوى المتخصصون، فيحيى فيه التاريخ الذى أصاب المسيرة التى تبناها هؤلاء الساعين للحكم. ويدعو إلى أن الدين لله والوطن للجميع، وكأنه يعود بنا إلى بدايات القرن العشرين، عندما أطلق أحمد لطفى السيد تلك المقولة. فلعب علي الوتر السحري لشعوب المنطقة، وهو الدين، مستغلا تلك الرعاية المستترة للسلطات واحتياجها كذراع لها وسط صفوف الجموع، جعلها تتوهم قوة ما، وتحاول فرض هيمنتها علي الشارع العربي والإسلامي بصفة خاصة، الأمر الذي جعل تواجدها فيه غير منكور، والسعي نحو محاربتها، بالإقناع والحجة، لا بالسيف والمسدس، هو ما يجب أن تسعي إليه السطلة، وهو ما أتصور أن عمار علي حسن، قد سعي إليه، كنموذج وعبرة، لكلا الجانبين. الشارع والسطلة معا، من خلال ملحمته المدهشة، والتي تعود بالفن الروائي إلي أصوله الأولي (الملحمة)، مثلما تعود بالتجربة الإسلامية السياسية إلي جذورها الأولي، وهو الأمر الذى جعلنا ننظر إلى أن أحدث إبداعاته” ملحمة المطاريد”[1] والمكونة من ثلاثة أجزاء، بل أرى أن “جبل الطير، هى الجزء الرابع من هذه الملحمة الكيبرة، لتصبح أربعة أجزاء، حيث المشترك فيهما كثير. فإذا كانت “جبل الطير” تتناول تاريخ الإسلام السياسى، والتفرقة بين مسلم ومسيحى، أى ان بذرة الخلاف والتفتت، المُؤدى للضعف، يكمن فى التفرقة، فها نحن نعود –فى ملحمة المطاريد” إلى ذات التفرقة، بين عائلتى “الجوابر” و “الصوابر” وظل الخلاف بينهما طوال خمسة قرون، جاء المحتل، وتعددت جنسياته، والخلاف بينهما قائم، الأمر الذى أضعف القرية، ومكن المستعمر من احتلالها. الأمر الذى يؤكد أنه رغم تنوع إنتاج عمار على حسن، والذى يبلغ نحو ستين كتابا بين القصة القصيرة والرواية وقبلها الشعر، فضلا عن الكتب والدراسات والمقالات، إلا أنها جميعا تنبع من معين واحد، وإن تنوعت فى الصياغة، وتشبعت بالعديد من الصور البلاغية، التى تفتح الكثير من المغاليق، وتوسع أفق القارئ، وتمنحه متعة القراءة، فيعيش بين المتعة الروحية، إلى جانب المتعة الثقافية. فنرى فى “جبل الطير” تلك الصور {بدلا من جلوسك هنا لتحرس زمنا فات}، {رمي الصمت حمولته الثقيلة علي المكان}، {فغرس فيهما مقلتيه}، {وهو ذاهب من الحضور إلي الغياب}، {سار خلفه هابطا في الزمن نحو القرون البعيدة}، {غرف إبتسامة من بئر أحزانه العميقة ورشها علي وجهه}، {وعلي شاطئه فرش النجيل جسده واستراح} و{اصطادت السطور عيني “سمحان”}. وكلها نماذج تدفع فكر القارئ يسافر إلى البعيد على أجنحة تلك الصور الآخذة إياه إلى عوالم بعيد، تدفعه للتأمل والمعايشة. وهو ما يقابله فى “ملحمة المطاريد”. حيث يُبدع الكاتب فى تهيئة الجو للحدث(الأحداث) الكبير، فيبدأ الملحمة ب{كما تنمو الذرية تكبر الأساطير، لكنها لا تشيخ، ولا تموت، وكيف يموت من يسكن الحناجر المشبوبة بالأناشيد والغناء، كيف يتلاشى ما تردده الألسنة من جيل إلى جيل فى الأوجاع والمسرات، وساعات السمر على المصاطب أمام بيوت الطين الخفيضة، وفى الحقول وقت القيظ؟}. حيث هنا يتم تشخيص الحالة المصرية(والعربية) والتى تعتمد على الحناجر، وتتناقلها الأناشيد والمواويل، على مر الأجيال، وكأن الزمن لا يمر ، ولا تتغير الأحوال، وهنا يتأمل القارئ حاله الحاضر، ويمد فكره –مع الكاتب- إلى تلك السنين البعيدة، فلا يجد أن شيئا قد تغير، فهنا الإشارة إلى ما يعيشه المصرى من ضنك وعبودية، منذ ذلك التاريخ البعيد، ويتأمل المصرى حاله الحاضر، ليشعر أن الإنسان المصرى يعيش ك”سيزيف”. الذى حكمت عليه الآلهة بأن يحمل الصخرة ويصعد بها الجبل، حتى إذا ما وصل إلى قمة الجبل، سقط منه الحجر وتدحرج إلى الأسفل، فيكون عليه أن يعاود الكرة، مرات ومرات.. طوال حياته.

وقبل الدخول إلى “الملحمة” أرى أنه من المهم أن نتعرف على إصطلاح العنوان”ملحمة المطاريد”. وأتصور أن المقصود بالمطاريد قد اتضح مما سبق، وأن المقصود بهم هم المصريون الذين يعيشون الطرد فى كل وقت، وهنا يتأمل القارئ أحواله الحالية، وما يجرى حوله من إخراج الكثيرين، بحجج متنوعة- وإن كانت فى العمق هى حجة واحدة-. وهنا نستطيع القول بأن عمار على حسن، يكتب الماضى، بينما هو يعنى الحاضر، وكأنه يطبق ما سبق أن قلناه بشأن العودة إلى التاريخ “الهروب الاحتجاجى”. وهى الرؤية التى يجب أن تكون حاضرة، فما من مبدع يستطيع الخروج عما يعيشه، ولكنها الحيل الإبداعية التى تمكن المبدع الحقيقى أن يقول ما يريد، دون أن يقع تحت طائلة الرقيب.

أما “الملحمة” فهى تعنى – وفق ما تقوله الموسوعة العلمية- الملحمة هي قصة شعرية طويلة مليئة بالأحداث غالباً ما تقص حكايات شعب من الشعوب في بداية تاريخه وتقص عن تحرك جماعات بأكملها وبنائها للأمة والمجتمع. الملحمة حكاية بطولية تخبر عن حركة جماعات أو حركة الشعوب وحركة القبائل. حيث نجد “ملحمة المطاريد، تتناول بدايات الإنسان المصرى، المحكوم عليه بالشقاء والانقسام منذ نحو خمسائة سنة. مثلما كانت ملحمة الإلياذة والأوديسة. وملحمة جلجامش، وملحمة السيرة الهلالية، التى اعتمدتها ملحمة عمار كشاهد على تاريخ المصريين، وقالت الملحمة العمارية عنها مع صوت الرباب المجروح { وقال السامعون وهم يهزون رؤوسهم مع العزف المجروح: كـأن الصابر أبو زيد الهلالى، وكأن الجابر دياب بن غانم}. فإذا كان أبو زيد الهلالى هو البطل الذى تغنى به شعراء الربابة، وتم تشبيه “الصابر” به. فهو البطل هنا أيضا، وقد وفق الكاتب فى اختيار ذلك التشبيه، حيث عُرف المصرى بالصبر، والصوابر هم من أسسوا القرية وهم من تحملوا كثيرا من الخيانات، على الرغم من بدايتهم التى كانت فى صالح الفقرا, فكان الصراع الممتد بين العائلتين، والذى لم تختف فيه الخديعة، كحيلة للحرب، ولم تشهد العائلتان فترة سلام بينهما، سواء فى العلن أو فى الخفاء، وكأننا نعيش الانقسام طوال حياتنا.وهو ما ساعد فى تدعيمة، ودس المزيد من الحطب فى الأفران، وقالها المستعمر فيما سبق، ولايزال يقتنع بها “فرق تسد”. ولم يكن الماضى بأعنف مما فى الحاضر، الذى عبر عنه عمار –أيضا- فى روايته “آخر ضوء” والذى يثبت فيها –أيضا- أن همه الأول هو هذا البلد، المعذب فيه أهله، سواء من المستعمر أم من ابن البلد، فجاءت “آخر ضوء” للتحدث عن الوضع المعاصر، بدءا من العام 77، عام انتفاضة الخبز { لحظة دخولي من باب السجن في عام 1977} وامتدت لعام 89 (انتفاضة الأمن المركزى) { أخذوا كتبًا وأوراقًا وأخذوني معها محشورًا في عربة صدئة راحت تجرجر عجلاتها في شوارع “القاهرة” التي ودعت للتو غبش الفجر، واستعددت لصباح حار من صباحات أغسطس 1989. اعتبرت اهتزاز العربة بي، وارتجاج جسدي على هذا النحو، فرصة سانحة كي أحتفل بمرور عشر سنوات على تخرجي من الجامعة}. إلا انها لا تغفل ما كان قبلها، ومنذ بداية عهد الضباط {وهل ما نحن فيه قليل؟ـ لا، لكنه يهون أمام السلخانات التي دخلناها في الخمسينيات والستينيات .. ألم تقرأ شيئًا عن هذا؟. قرأت بعضه، لكني شعرت أن فيه مبالغات شديدة. هناك من يصنع لنفسه بطولات زائفة، وهناك من يريد أن يظهر عدوه بأنه قد فقد إنسانيته. حتى لو كانت كذلك، فيكفي نصفه أو ربعه لتعرف أنه كان لا يطاق .. كان جحيمًا}. وهو ما يعود بنا إلى أحدث أعماله –ملحمة المطاريد- حين يقول القوال{ ورفع القوال ربابته فى وجه الغضب العارم ، وأنشد بصوت مجروح:

{الأرض وشه مقسوم .. بين الغنم والديابة .. والفتنة لما تقوم .. تكسر قلوب الغلابة}. وكأن الديابة والغلابة فى كل عصر، لنستطيع القول بأن مصر عاشت – وتعيش- مع مرور الأيام والقرون، وتبدل الحياة بين البشر فى علاقاتهم، وتعاملاتهم، غير أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم.. ظلت ثابتة فى المجتمع المصرى، فهناك السادة، وهناك الشغيلة، ومع كل مرحلة نجد هناك السنيدة.

فتورد الملحمة وضع كل طائفة من هؤلاء، عند حوث الفيضان، أو الكوارث. فطبقة الحكام {للقصر طريق آخر إلى الجسر، لا يصل إليه الماء، فيصبح هو الرئة الوحيدة التى تتنفس منها القرية طوال أيام الفيضان}. وأما الطبقة التى هُدمت بيوتهم أو جرفها الفيضان {أما ما لا طاقة لهم به فهو غياب البيوت. تهاوت جدران الطين اللبن واستوت، وجرف الماء بعضها، فصارت أرضا صالحة للزرع ورعى الماشية، وقت أن يعود إليها النبات من جديد}. وأما طبقة السنيدة {وخصص شيخ الجامع أول خطبة فى المسجد الجديد عن فضائل الصبر فى القرآن، وكذلك فعل القس أمام السامعين منه غارفين ما تيسرمن الإنجيل، واستعاد اليهوديان آيات الصبر فى التوراة}. وهوما يوضح أيضا أن عمار على حسن، لا يقدم حالة حاضرة فقط، ولا ماضية فقط، وإنما هو يسعى فى كل ما يقدم، وبروح العلم والدراسة الأكاديمية، ينفذ إلى عمق الأشياء، بحثا عن الأسباب الأولى للقضية الحالية، أى أنه يسعى فى كل ما يقدم إلى تأصيل ما يقدم، بدءا من الجذور، وصولا إلى الثمرة التى ارتوت من هذه الجذور, فجاء عمله الأحدث، وبعد العديد والعديد مما قدم .. “ملحمة المطاريد” والتى، راعى فيها ان يعبر العنوان عن الحالة الراهنة، بكل أبعادها، الداخلية والخارجية، فضلا عن أنه يسعى إلى الجذور، جذور المأساة التى يعيشها المصريون منذ قرون بعيدة. فتبدأ الرواية بما يوحى بأنه استخلص من الذاكرة الجمعية ما يعود إلى أيام بعيدة كانت، ولازالت تعيش فينا {نزع “آل صابر” حكايتهم من قبضة النسيان. وأورثوتها لأولادهم قبل المال، وضعوها فى أرحام النساء قبل نطف البنين والبنات، اطلقوها فى مجرى النهر فحملها الماء إلى الآذان والنفوس، بعد أن غناها القوالون على الرباب وهم يغلبون دموعهم، ويلقون فى مجراها الطويل عبارات وألحانا جديدة}. تلك العبارة الضيقة، ولكنها تتسع للعديد من الإشارات التى تفتح الكثير من آفاق الرواية الواقعة فى ثلاثة أجزاء. ففى كلمة (حكايتهم) تحديد معنى ومقصود، فليست حكايات تعددت فيها الرؤى، ولكنها (حكاية) واحدة، وكأننا أمام جرثومة لا تُرى بالعين المجردة، تتناقل فينا عبر الأجيال، ومنذ ذلك الزمن البعيد، وكأن “آل صابر” كانوا حريصين على توصيلها، فوضعوها(فى أرحام النساء قبل نطف البنين والبنات). ثم الإشارة إلى جريان النيل، والذى كان –حينها- لا يرد على الذهن تلك المخاطر التى نعيشها اليوم، وكأنه حافظ السر، وللنيل دور كبير فى مسيرة الرواية، التى جال فيها القوالون، وغنوها على الرباب. فإذا كان القوالون، أو المغنين على الرباب، هم مؤرخى البطولات الشعبية ، والانكسارات التى مرت بهذا الشعب على مر التاريخ، حتى أن “ملحمة أبو زيد الهلالى، وأخوه دياب” والتى تناقلها الشعب طوال سنين، دون أن يكون لها مؤلف معروف، وكأنها حكاية شعب، تناقلتها الألسن عبر الزمن، فيعطى عمار على حسن لهؤلاء القوالون مساحة لايستهان بها فى ملحمته، وكأنه يروى حكاية شعب، ورث حب الذات، مهما كان الثمن، وحاول الامتلاك، من القديم إلى الحديث. فإذا كان لم يزل ما فعله الإخوان فى ثورة الأمل الضائع فى يناير 2011، من تخف، واستخدام الخدعة، وصولا للحكم، فإننا لم نعدم ذلك من مئات السنين، فنقرأ ما ذكرته محلمة عمار، حين {نزل المحطة رجل يلف جسده بعباءة خضراء وعلى رأسه عمامة لوث الغبار بعض بياضها}. مضى. وسأل طفلا عن بيت العمدة، فاستقبله “المحبوب” وأحسن ضيافته، وقال المجذوب ل”المحبوب” أنا من مريدى سيدك الفولى. وبعد أخذ واجب الضيافة، طلب الإذن بالانصراف وقال {ركبت القطار لا أعرف إلى اين أذهب، ووجدتنى أنتفض دون أن أدرى من فوق مقعدى واقفا. حين توقف القطار عند محطة بلدكم}. واستأذن فامر له “المحبوب” بخفير يتبعه أينما أراد الوصول، وخرج مباشرة إلى “ناجى”- وهو العدو الأول ل”المحبوب”- وأبلغه أنه يحمل رسالة له من أحد رجال “الصوابر”، وأخبره أنه لم يُبْلغ شيئا ل”المحبوب” { وتابعه “ناجى” صامتا فواصل: هو يحسبنى مجذوبا جاء ليسكن الزاوية الخالية، قريبك حكى لى كل شئ فصرت أعرف الكثير عن القرية. حتى السرايا عرفتها فور أن وقعت عيناى عليها… أعرف حكاية والدك، ولهذا أيقنت أن مثلك سيوفر لى الحماية ، فعاهدنى على أن يكون ما عرفت سرا بيننا، فلا تخلو عائلة “الصوابر من الثوار والمحاربين”}. فالخدعة والغرض-غير الشريف- يكمنان فى الأعماق. وكأن التاريخ يعيد نفسه.

تبدأ الرواية فى جزئها الأول بما يعيد للذاكرة رائعة نجيب محفوظ “أولاد حارتنا” و فى واقعية سحرية. وبدون التصريح، والاعتماد على الايحاء يوحى لنا أن نعيش بداية نزول الإنسان على الأرض، حيث يهيئ المناخ لحدوث شئ جلل، ف{لم يكن برقا. السماء لم ترعد. السحب الخفيفة التى تضربها الريح ليس بوسعها، حتى لو تعاركت، ان ينفجر غضبها بضوء غمر الزرع والبيوت} حيث نستعيد هنا ما كانت الجدات يحكينه عن ليلة القدر، وأن عمودا من الضوء إمتد من السماء إلى الأرض، إذن فنحن مع تواصل الأرض بالسماء، وأن السماء ترسل رسالة لأهل الأرض، وهو ما رسخ فى أذهان الأجداد والجدات، وأورثنه للأبناء، فأصبحت السماء هى المسعى، وهى الملجأ، الذى يحكم تصرفاتنا، ويقيد حركتنا، وذلك ما منحه الكاتب فرصته لكى يُسَيرَ الكثير والكثير من أقوالهم. حيث تبدأ الرواية، باستخدام اسم “رضوان” ذلك الاسم الموحى والذى يستدعى على الفور، حارس الجنة، ونجده فى أول المشاهد{رفع رضوان سبابته نحو السور فى خوف وقال: السهام انطلقت من هنا، النار الحمراء تخرم النور، وتجرى إلى السماء} حيث تيتدعى النار الحمراء ، مشهد النار فى الآخرة. فنحن هنا أما “رضوان” وسور لا ندرى ما خلفه، ويقال أنه جنينة فيها مالا عين – من الفقراء- رأت. ويحرس الحديقة خفر {لا يملآون بطونهم إلا من فواكه الحديقة المتنوعة} وعندما يعرض البقال عليهم بعض الموجود على الأرفف للأكل، يجيبه أحد الخفر{عندنا خبزنا وغموسنا}. وعندما كان أبناء الفقراء يحلمون ف{صغار كانوا فى أعمارهم وأحلامهم، كان حلمهم الأكبر أن يهتكوا سر هذه الحديقة مترامية الأطراف} حيث تكثر الأحلام حول تلك الجنة الوارفة التى يتحدث عنها الأباء فى الدور أو الأكواخ، ويحكى عنها من يتخذونهم قدوة فى الدين والهداية.لكن أمانيهم تموت دائما كلما حاولوا استجلاب تلك الثمار التى لم يتذوقوها أبدا، حيث تعلو كلما حاولوا الإمساك بأحدها فى الفضاء {فتتابعها أعينهم لتراها وهى تطير صوب الحديقة الغربية}. وكلما سألو عن صاحب الحديقة أبلغهم “محروس” {أنه رجل بهى الطلعة، طويل القامة، عريض المنكبين، ذو وجه مستدير يشع منه نور عجيب، لا يمكن أن يخفى أنفه القاطع كسيف مشرع فى وجه عدو بغيض…..لا يمكن لأحد منهم أن يتمكن يوما من أن يتأكد مما يقول الرجل عنه فى كل مصر} وعندما سأل الأطفال ذات يوما رجلا أن يصف من رأه. {تلجلج ، ورسم أوصافا لم تدخل عقل أى منهم، وحين حاصروه بالأسئلة، اعترف أنه كان يمزح}. ثم تأتى البداية، عندما يقف “رضوان” عند سور الحديقة {فإذا برجل لم يرَ مثله من قبل… أمره :اركب خلفى أو أسرع بعيدا فقد حان وقت الهروب.. مد الرجل يده وجذب “رضوان” بقوة، ألقاه فوق الحصان بيد واحدة..} وسارع بالحصان ليأتى الفيضان، وكأنه طوفان نوح، وعند ربوة عالية يسأله “رضوان” وهو يرتجف: من أنت يا عم؟ فابتسم الرجل وقال فى هدوء: أنا الذى حملك من الهلاك إلى النجاة، ويقول الرجل إجابة عن أسئلة “رضوان” {لم أتزوج قط، ولم أقترب يوما من أنثى ويسأله رضوان: أراهب أنت؟ ليجيبه الرجل: لا.. لكن اكتفيت بذاتى. ليبدأ “رضوان” الرحلة الأرضية على قمة عاليه فى صعيد مصر الجوانى.

فكأن الكاتب أراد أن يعود بمصر إلى بداية الخلق، ومنذ أن أصبح هناك علاقة قوية بين الأرض والسماء، ليمتد الموروث على الأرض المصرية التى عرفت الله قبل أى مكان آخر على الأرض.

التقنية الروائية

يظل الاستمتاع، هو أحد العناصر الهامة فى الإبداع عامة، إلى جانب كونه رساله، تُلاعب العواطف، وتشعلها، ليُحدث التراكم أثره فى نفس القارئ، ومن ثم تحريكه نحو الفعل.

وعلى الرغم من أن “ملحمة المطاريد” التى تبلغ نحوتسعمائة صفحة، فى زمن يبحث القارئ فيه عن رواية قصيرة يستطيع أن يُنهيها سريعا، إلا انه ما إن يبدأ فى التعرف على الرواية حتى يجد نفسه مشدودا، ولا يجد سبيلا للهرب أو الخروج من أسرها، لما تحمله من كناية، تدفعه ليتأمل فيما حوله، ليجد أن الكاتب لم يعد إلى الماضى، إلا ليتحدث عن الحاضر. فيجد نفسه فيما يقرأ، وكم يسعد الإنسان أن يقرأ عما فى صدره، وكأنه هو الذى يتحدث.

اعتدمت الرواية على التواجد فى الصعيد الجوانى فى جزئها الأول، وكأنها إشارة إلى أن مصر فى الأساس كانت الصعيد. كما اشارت بل وركزت على تأثير النيل وفيضاناته، وكأن النيل، إلى جانب أنه مصدر الزرع قبل أن تأتى التجارة، فهو أيضا .. الذى ربط الفلاحين –الذين هم الأصل فى مصر- إلى جانبه، ورفض مغادرته، وارتباطهم به..لأنه مصدر الخير بالنسبة لهم.

فكان النيل هو الرابط للفلاح –تحديدا- بالأرض، ومغادرتها، هو الخروج من الحياة، وهنا ينفذ الكاتب إلى طبيعة الإنسان المصرى، المرتبط بالأرض، المرتبطة بالنيل، فواد الشعور بفداحة أن يصبح المصرى “طريدا”، ويزاد إحساس القارئ بمدى ضخامة المشكلة التى تتناولها الملحمة، ولنصبح أمام حكاية شعب، وليس حكاية فرد، وأتصور أن الكاتب قد رسخ فى ذهنه معنى الملحمة عندما سمى روايته “ملحمة” وجعل المصريين “مطاريد” جنتهم، والحبل السُرى الذى يربطهم بالحياة.

وإذا كنا قد تحدثنا عن العنوان، والذى تبدأ به الرواية، وكيف انه يشير إلى ما تتناوله الرواية من حيث الموضوع، فإن الأهداء، يحمل من الشكل البديع كثيرا، كما يشير إلى البؤرة التى استقى منها مادة روايته، وما تعرضت له، كما يفعل فى الكثير من مقدمات الفصول، أو المراحل الانتقالية بين العائلتان المتخاصمتان، والمتناحرتان، حيث يقدم الرؤية العميقة التى قد تكون كشافا للفصل، مثلها مثل ما يقوله القوال. فنجد الإهداء {إلى اهل قريتى “الوصلية” التى أكلها النيل فى فيضانه قبل قرن، فهرب أهلها بالحكايات. وحين غرسوها فى صفحات الأيام وصلت إلى مسامعنا نحن الأحفاد أسطورة كبرى، بينما كانت أقدامنا تدب فى شوارع قرية جديدة أسموها “الاسماعيلية” تعيش وديعة مجهدة فى وسط الصعيد}. فهنا نجد التعبير الأدبى، ونجد روح العمل بكامله – الهروب والهجرة تحت وظأة الظرف التاريخى- كما نجد الوفاء فى العودة إلى الجذور، التى منها أتى –الشخصى والعام-. فخرج الإهداء من الرسالة الخاصة إلى الرسالة العامة التى تحتضن الموضوع.

استطاع الكاتب أن يجعل من شخوصه المُتخيلة، إنسانية، وليست مجرد رمز. فبعد أن ماتت زوجة “غنوم الصابر” وفى النظر من الشباك، رأى كلبا يغازل كلبة، شعر أن هناك شئا ينقصة، و شعر بالوحدة، وإحتياجه الإنسانى، فلم يذهب بعيدا، بل وجد أن بجواره مراده، وما كان يشتهى، غير أن قناعته الدينية منعنه بعد وفاة زوجته والبحث طويلا عن ابنه ، فحرك ذلك فيه الرغبة الإنسانية، نظر إل “بديعة” {كان اسمها “بديعة” وطالما رآها اسما على مسمى. ضحكتها الصافية، وصوتها الذى يشبه الرباب المجروح، وهو ما يحبه من العزف، وقوامها الممشوق، ومشيتها التى تتهادى بها فى خيلاء كأنها أنحدرت من صلب سكان القصور}. وشعر بتعب فعرضت عليه إحدى الخادمات أن تطلب المزين ، ولكنه قال لها هاتى “بديعة”. ولما حضرت بديعة {رمى بصره نحوها. انتبه إلى عجيزتها المستديرة، والتى تهتز فى لطف، وتتدلى من خصر نحيل يعتليه ظهر معتدل، ينتهى بكتفين مستديرتين. سأل نفسه بعد أن غابت: كيف غفلت عن هذه الجوهرة؟}.

أن تكتب رواية بهذا الحكم، محكمة فى بنائها، واصلة إلى هدفها، فهو ما يؤكد أن الكاتب جمع الكثير من المعلومات، ودرس الكثير من الشخصيات. الأمر الذى يقودنا إلى فهم الشخوص من الداخل، والعلم بأن (الإيهام) أشد قسوة من الفعل ذاته. فبينما كان ناجى قد استولى على على السلطة، راحت رأسه تخيل له ، ما مكنه فى الغلو والتعالى، وسيطرة الوهم على حياته وتصوراته:

{مع الأيام راح “ناجى” يُحلق بعيدا فيصغر “الجوابر” فى ناظريه. بينما كان “بهاء” يغوص فى الأرض، فكبر فى عينيه “الصوابر” حتى صاروا يسكنون رأسه ليل نهار، ويمدون سيقانهم ليطبقوا بها على صدره}.

حفلت كل أعمال عمار على حسن، حتى ما كان منها يندرج تحت بند الدراسات، بإسلوب أدبى آىسر، يستطيع به أن يمسك بقارئه حتى النهاية، ويؤكد أنه اغترف من كل صنوف الأدب. خاصة، رواية الروايات، المسماة ب”ألف ليلة وليلة”، حتى أنه تشربها فبانت فى الكثير من رواياته، مثل “جبل الطير” و”ملحمة المطاريد”. فنستطيع أن نميز فى الملحمة، وما كان أحد عناصر “ألف ليلة وليلة” فى الأتى:

السريالية

اعتمدت الملحمة على الكثير من الأسماء والوقائع الحقيقية التى تحدث عنها التاريخ، إلا ان ما أضافه الكاتب إليها من حكايات سريالية، مثل مشاهد بداية العالم، وطوفان نوح، وصعود “رضوان” الأول إلى ربوة عالية، لا يعرف من صعد به, وجذبه فاقد الوعى، فتح أفق الخيال، وهيأ القارئ لقراءة شئ مختلف عن الواقع، وهو الأدب الحقيقى، والذى يعتمد على خلق واقع مواز، وليس الواقع الفعلى. وقد حظيت “ألف ليلة وليلة” بالكثر من تلك الوقائع التى تميل إلى الواقعية السحرية، فضلا عن أن قاعدتها هى الحياة الفعلية التى يعيش الناس. وأتصور أن بدايات المحلمة هى قمة الحضور للواقعية السحرية، التى قيل أن ماركيز هو أول من كتب عنها، غير أن “ألف ليلة وليلة” والتى احتفظ ماركيز بنسخة منها فى كل ترحاله، خير شاهد على الأسبقية.

2 – الأديان وسطوتها على البشر

للأديان السماوية الثلاث فى الرواية الكثير من الوجود، ويتسم أغلبه بألا تفرقة هناك بين أى منها، حيث تعد الأديان، احد معالم البيئة الشرقية، وهى من الجوانب التى لا تناقش، وإنما تعتبر كلمة الشيخ أو القسيس، وحتى الكاهن.. كلمة الفصل التى تعتبر نهاية الأمر. فبعد أن اشترى “عويس” عزبة من مائتى فدان، بالأموال المسروقة، ولا زال الطفل المخطوف “سالم” معه وزوجته. وسمىى نفسه “عمربن عدنان الأشرف” . واتخذ من “عبيد” الذى دله على الأرض خوليا للعزبة، بأوامر من الشيخ “الفولى”، فكانت كلمة “الفولى” هى الحكم الذى لا راد له.

وعندما حدث ل”هنية” ما حدث وكأنها جنت قال “محمود” بصوت متعثر فى الخجل والتردد : اعرضها على شيخ، فربما تجد عنده الشفاء. … وأتى “رشدان” بشيخ ذاع صيته فى الزمام، فلم يغير شيئا. دله الناس على قس يعالج الأرواح المعذبة، فأرسل واحدا من نصارى القرية لإحضاره. فلما جاء نظر إليها طويلا، وقرأ على رأسها آيات من الإنجيل، وأدعية. لانت لها. فرغ من قراءته، وقال: استجيبوا لما تريد، فكل لوم أو حصار لها، يزيد حالتها سوءا. جىء بشيخ آخر، فوضع يده على رأسها، وقرأ بعض آيات القرآن، وأدعية، فلما سمعته استكانت، وبدا أنها تستعذب هذا. ملأ عينيه منها، وقال: لا تحرموها مما تريد}. وذهبت “هنية” إلى المسجد لتكون أول مجذوبة. وكأن الزاوية أو الجامع أو الكنيسة هى الملجأ النهائى الذى يلجأ إليه كل معذب.

وفى حضرة سالم، كان يوجد أحد المجاذيب و{قام الرجل فجأة ثم قال: شيخى دعانى، ولا أقدر على معصيته، وجال ببصره فى أرجاء الزاوية، وقال: مكان يصلح لاعتكاف رجل واحد من نسل المجاذيب. ورفع خرجه فوق عصاه والتقط الحجر الذى كان ساكنا إلى جواره. وقال: دعنى أرحل. طلب أن يهديه دعوة صالحة قبل أن يرحل. فقال: كفاك الله شر من آويت}.

كما يعتبر الدين شئ فطرى، يولد به أو يتربى عليه الأطفال. فعلى الرغم من أن “محبوب” لم يدخل كتابا ولا مدرسة، فلم يعلم القراءة ولا الكتابة، ولكنه عندما دخل الزاوية وجدا كتيبا { كان يشبه الكتيبات التى رآها فى صحن جامع “عبد الرحيم القناوى” ادرك بالطبع أنه ليس القرآن، فالأخير لايخفى عليه شكل حروفه، وحجمه، إنما هو شئ يخص الدين على أى حال.. ترك الكتيب فى مكانه بعد أن قبله}.

3- الحلم والكشف عن المسطور

الحلم كأحد الوسائل التى تُخرج المخبوء فى الصدور, حيث تحلم. روحية” زوجة “عويس” بعد رحيله {أنه يغرق، ويصرخ على ابنه باسمه الحقيقى”يا سالم يا ابن غنوم الصابر انقذ أباك” وظهر سالم على الشاطئ وفى يده حبل طويل متين ألقاه إليه، فأمسكه عويس بيديه الإثنتين … ويقول سالم لعويس “كتم الأسرارهو ما يميت”}. فكأنها دعوة حلمية للإفراج عن المخبوء فى باطن “روحية” ولا تقدر على كتمانه.

وحلم آخر يأتى تراه “هنية” بعد أن علمت بأن زوجها “عمر” أصبح له ابن آخر غير ابنها ليرث “عمر”. وهو ما أورثها الغيرة والحسرة على الميراث الذى شعرت أنه يضيع من ابنها، وكأنه قد أصابها لوثة وكأن الحلم استخراج ما فى باطن الشخصية، ليعبرمن خلال لاوعيها عما يدور فى وعيها، وبعد أن غادرت بيت “عمر” وعاشت وحيدة فى بيت مستقل.

كما يمكن تفسير الرؤية على نحو آخر، وهو المعنى الجنسى، الذى يشير إليه الثعبان، والحلمة، والجسد العارى، وكلها رموز أشار إليها سيجموند فرويد، خاصة أن الثعبان، لم يصبها بأذى، بل استقر الأمر على أن شيئا لم يحدث. {فى الليل تتراءى أمامها صورة امرأة تركت شعرها للريح محملة بالغبار والعفن. كانت تمد إليها يدها وتقهقه عاليا. فترتج الجدران لضحكاتها، ثم تتشقق، لتخرج منها رؤوس ثعابين تفح بلا انقطاع. تتجرد المرأة من ملابسها، وتقدم لحمها العارى للثعابين دون خوف.. تصرخ “هنية” فيها أن تبتعد ، لكنها لا تعيرها اهتماما، تتقدم وتعطى ثديها لأكبر ثعبان يتوسط الجدران، فيخرج لسانه ويلحس حلمتيها على مهل، ثم يغلق فمه ويغور فى الفتحة التى يطل منها رأسه، ثم ينغلق الجدار خلفه، كأن شيئا لم يكن}. فإذا علمنا أن “هنية” قد غادرت وابنها بيت “عمر” من فترة طويلة، ألمر الذى يذهب بنا إلى الجوع الجنسى، الذى يمكن أن تكون عليه المرأة. وهو ما يقودنا إلى الملح الآخر فى التشابه بين الملحمة و ألف ليلية وليلة.

4- الجنس..

كأحد العناصر التى تبرز فى ألف ليلة وليلة، ونجد صدى لها فى الملحمة، فبعد أن تأتى خادمته “تماضر” وابنها “محبوب”، ابنه، يتذكرها . فيبذغ فى ذهنه إحدى زوجتيه “عبلة” و”هنية” التى انتقل منهما إلى تذكر أيامه مع “تماضر” من الغابة المتوحشة إلى حقل مهندسة ومأمونة ف{لم تكن تدرى أن “تماضر” قد علمته كيف يكتشف المخزون فى جسده للنساء، ودربته على أن يعبث بلا خجل، بعد أن كانت هى تعبث به، لتوقظ اشتهائه العارم، فيستجيب لها دون تردد، ويتساءل عمن علم الخادمة كل هذه الفنون}.{عرف وقتها كيف تتحكم الأنثى فى الاشتهاء، او تدبيره على مهل، متمنعة وهى راغبة، وكيف تنهار الحصون التى يبنيها الذكر من فرط جهله أو كبريائه المصطنع أو الخوف من الفضيحة}. حيث يتضح معرفة الكاتب على خفايا المرأة، وانها المعلم الأول للرجل، فى كل المجالات.

5- الشعر والإنشاد على الرباب

حيث يكثر الاستشهاد بالشعر فى ألف ليلة وليلة، وفى الملحمة، يكثر أيضا حضور الشاعر الشعبى، الذى يلخص فى كلمات معدودة الحكمة التى يمكن استخلاصها من الموقف المحدد فى الفصل. فنجد على سبيل المثال: بالترتيب بين “درويش” و”سلامة” أدمن “ربيع” الخمر والثورة على الأم وباع لهما كل شئ، حتى القصر الذى يسكنانه. وأنشد القوال :

{الضبع صالح الديب … على نهش لحم الغزالة… والهزة لما تصيب … غرابيلنا ترمى النخالة}.

وبعد موت “غنوم” إضطر أخوه “محفوظ” أن يأتى إلى القرية، وطُلب منه الإقامة بالقرية، فتحير بين أن يكون عضوا بارزا فى القرية-كرجل دين- أو أن يستجيب لقول شيخه فى الأزهر، ويكون صاحب عمود فيه. وأنشد الشاعر حزينا : {تراب السكك هاج وماج … خلى طريقى متاهة … والخوف ضرب له سياج … وضاقت الأرض وسماها}. وعندما لاح بصيص من الأمل، عندما أتى “الحجانى” إلى سالم وبعض من أهله، وليس لهم بيوت، أمر سالم أن تبنى لهم بيوت، وعلى الفور بدأ التنفيذ {وانطلق صوت الشاعر مفعم هذه المرة بالثقة والفرح :

{العشب مهما ينداس .. بالمطر يرجع خضاره ..الحلم شغل الراس … حتى يطلع نهاره}.

6 – توليد الحكايات وتتابعها

لنصل إلى الظاهرة الأكبر فى ألف ليلة وليلة، والتى استطاعت بها “شهرزاد” إيقاف “شهريار” عن قتل النساء، ليظل يستمع إلى حكاويها، حيث لجأت إلى توليد الحكايات، فما تكاد تنتهى من حكاية حتى تبدأ فى غيرها. ورغم أن “ملحمة المطاريد” تبدو ولو أنها حكاية واحدة، إلا أن تعدد الشخوص، وتعدد المواقف، وطول الفترة الزمنية، فكان هناك من يموت، ومن يولد، وكل مولود له حكاية، وكل ميت كانت له حكاية، فيشعر القارئ كما لو أنه أمام عديد الحكايات، إلا انها جميعا متشابكة، ويولد أحدها الآخر، ويكفى لو تتبعنا اسم واحد فقط من بين الشخوص الكثيرة التى ضمتها الملحمة، لوجدنا آخر هذه الشخصيات، والذى امتد نسبه إلى أول من أنشأ القرية “رضوان بن ناجي بن جعفر بن منصور بن خير الدين بن مهدي بن مالك بن عطا الله بن سالم بن غنوم بن وهدان بن رضوان الصابر”. ولنا أن نتصور عدد العائلت التى مرت بالقرية، والفترة الزمنية التى استغرقتها، وكذلك الأعداء أو الكارهين، الذين كان كلهم -تقريبا- من الأهل أو الأقارب، حيث الصراع على السلطة والمال. وتصورنا أن مصر- والعرب جميعا- مرموز لهم داخل هذه الشخصيات. لعلمنا موضع الداء، وعلمنا كيف يكون الدواء.

فعلى سبيل المثال-أيضا- تأتى حكاية “قطاوى” مع “رشدان” الطامع فى العمدية، وكيف يتحول (السنيد) من الضد إلى الضد، وفق ما يشاء، أويميل صاحب القرار، فيسنجه فى كل حال:

{وكان “رشدان” قد وصله ما فعله عساكر الإنجليز فى البندر حين ثار شغب، فقال: سنكون حذرين فى تدبيرنا.

ـ لنفكر فيمن يصالحك على العمدة، ونُغلق باب الشرور

ـ لا يمكن أن أصالحه

ـ يا راجل، إنه خالك، وانتم تقولون أن الخال والد.

ـ خالى وأخذ منى ما ليس له. وينظر إلينا باستعلاء

لاينقصك شئ لتكون أنت عمدة القرية.. لا أعرف كيف أفلتت منك الفرصة أن ترث العمدية عن أبيك؟

كنت لا أزال صغيرا، وإمام المسجد جمع الناس حول “عمر”}.

فى عصر يسوده التخصصن، سعى إلى الموسوعية التى ذهب زمانها، وكأنه يعيد الزمن الجميل، ويرفض الحاضر بكل أشكاله، تعددت كتاباته، وفى كل ما من شأنه أن يصنع إبداعا، فى القصة والرواية والمسرحية والشعر، لكنه لا ينسى ما تشربه من تخصصه الجامعى، والمخصص لدراسة علم الاجتماع السياسى، فكان الربط بين السياسة والمجتمع، هو النبع الأول، والشغل الأساسى للكاتب والمبدع، فى كل ماكتب، حتى وصل لأحدث كتاباته “ملحمة المطاريد، والتى فيها يتحدى الزمن السريع اللاهث. والتى يمكن أن نلخصها فى فقرة من منها تقول{الأيام دائرة مفتوحة، تبتلع أحلام الناس وآمالهم، ثم تغلق قوسها، وتقبض على ما فيها فى قسوة فتخنقه، او تعصره عصرا، وتبدده لقول الضعيف: ذهبت ايامى سُدى}. والتى ينفض فيها الضعيف يديه حسرة وندما، وكأنه لا حيلة له. فهل يأتى يوم تتغير فيه مقولة الضعيف، ويستطيع أن يأخذ حقه؟. ذلك ما يسعى إليه عمار على حسن.

…………………………..

[1] – عمار على حسن – الدار المصرية اللبنانية- ط1 2025.