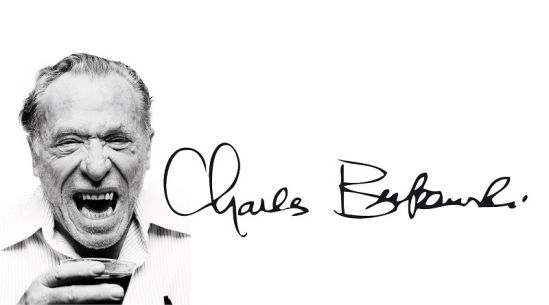

كولينز في هذه القصيدة يكاد يهاجم نقاد الشعر المتحذلقين الذين يترصدون للشعر بمناهجهم، ويعملون فيه مباضعهم، فينظرون إلى القصيدة نظرة عالم يُقطِّع الأوصال في مختبر، ليرى الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة، أو ينظرون إليها نظرةَ جلادٍ إلى مذنب يريد منه اعترافا بما يخفيه وما يقصده وما يرمي إليه.

والتعامل الأمثل مع القصيدة لا يكون بهذه الطريقة، بل ينبغي ـ كما يخبرنا كولينز في قصيدته ـ أن يكون بالتسلل إليها، بولوجها، بإلقاء الروح فيما قد يبدو للوهلة الأولى وكأنه ظلامُها الدامس. وفي قلب هذا الظلام يبدأ القارئ في تحسس الجدران وتَلَمُّسِها إلى أن تأتي اللحظةُ التي تمس فيها يده عَرَضًا زرًّا يندلع النورُ من بعده ليغمرَ المكان، أو يغمر القصيدةَ التي كانت منذ قليل تبدو مظلمة.

هكذا يدلنا الشاعر على أن هناك طريقين للتعرف على بناء ما، إما بهدمه من خلال منهج صارم دقيق، أو بالدخول إليه والتجول فيه، طريقا يمنحنا المعرفة ويحرمنا من الاستمتاع بالجمال، وطريقا يمنحنا كل شيء. لندخل إذن سويا إلى قصيدة عنوانها: “مقدمة للشعر”. ولا يخفى علينا أن في هذا العنوان قدرا من الطرافة والملاءمةِ لما تطرحه القصيدة. فما أشبهه بعناوين الكتب التي يكتبها العلماء كتمهيد لدراسة فرع معرفي ما، كأن يقال مثلا “مقدمة لعلم الاقتصاد”، أو “مقدمة لفلسفة نيتشه”، أو “مدخل إلى القانون الدولي” وهكذا.

مقدمة للشعر

أتمنى عليهم أن يأخذوا قصيدةً

ويُعرِّضوها للنور

كأنها شريحةٌ مصوَّرةٌ

أو يضعوا آذانَهم على طنينها.

أقول لهم أسقِطوا في قصيدةٍ من القصائدِ

فأرًا

وانظروا كيف يتحرِّى لنفسه مخرجًا،

أو امشوا في غرفةِ القصيدة

وتحسسوا الجدران بحثا عن مفتاح النور.

أريد لهم أن يتزلَّجوا

على صفحة نهرِ القصيدة

مُلَوِّحين لاسم كاتبها البعيد على الشط.

لكن كلَّ ما يريدونه

هو أن يقيدِّوا القصيدة في مقعدٍ

ويعذبوها إلى أن يحصلوا منها على اعتراف.

يبدءون ضربها بالخراطيم

ليكتشفوا ما الذي تعنيه في الحقيقة.