د. عزة مازن

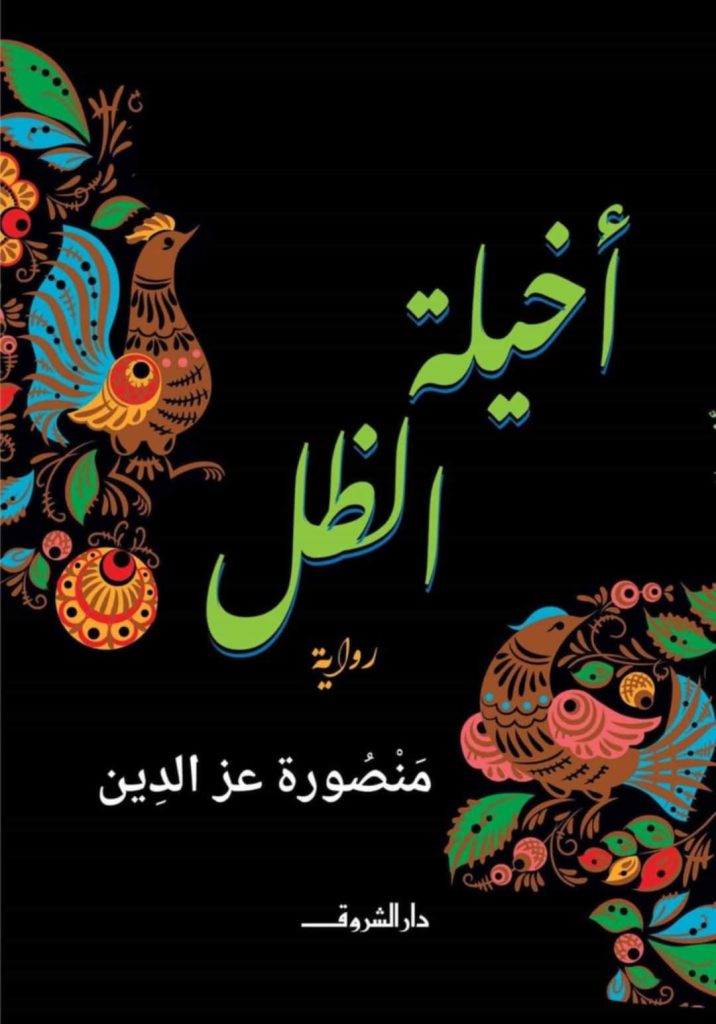

في روايتها “أخيلة الظل” ( 2017 ط1) تمارس الروائية والقاصة منصورة عز الدين تجربة الكتابة عن الكتابة، أو “ما وراء الكتابة” metafiction ، فتتشابك خيوط السرد ومصائر الشخوص وحكاياتهم، ويتحول الجميع إلى شخوص في قصص وحكايات يكتبها البعض، وتبقى أحلامًا معلقة في أذهان البعض، خيوطاً متشابكة تحركها الكاتبة أو يلهو بها راو متوار خلف نسيج الحكايات. تكتب شخوص الرواية بعضها بعضًا وتفكر إحداها في الكتابة على أنها “في جوهرها، مطاردة للسراب ولعب معه، بل واختراع له”. في متتاليتها السردية “مأوى الغياب” (2018 ط1) تواصل منصورة عز الدين مشروعها الإبداعي الذي بدأته في روايتها السابقة “أخيلة الظل”، بحثًا عن معنى الكتابة وجوهرها المطلق، في عالم يتصدع بنيانه وتنهار فيه إنسانية البشر، فيتحولون إلى ذرات متناثرة في فضاء الكون تبحث عما يجمع أشلاء أرواحها ويرد عليها جوهرها الإنساني.

في “أخيلة الظل” تلقي الكاتبة بالخيوط المتشابكة في الفقرة السردية الأولى ” ليست صورة، بل ركلة محكمة”، لتكسر الإيهام بأن ما تكتبه ليس رواية في إطارها المتعارف، فتعلن بداية اللعبة – لعبة الخيال- ثم تترك خيوطها تنفرج وتلتقي وتتقاطع في الفقرات التالية، ويجد القارئ نفسه متورطًا في اللعبة، يلهث وراء السطور، رغبة في فصل الظلال المتشابكة والمتداخلة، من يكتب من، ومن ما هو إلا طيفًا في حلم أحدهم أو وهمًا في عقل آخر؟ تُستهل الفقرة بالقول: “تخيلوا معي مقعدًا خشبيًا في الباحة الأمامية لبيت على ضفة “الفلتافا”، قريبًا من جسر تشارلز”. على المقعد يجلس رجل وامرأة “وحيدان في ضحى مشمس. هي قادمة من القاهرة في زيارة لواحدة من مدن أحلامها، وهو وصل من “سياتل” قبل يومين للمشاركة في مهرجان أدبي بمدينة

لا يمل من التجول فيها”. يمتهن الاثنان الكتابة ويحاولا التواصل بعبارات مكرورة عن الطقس، بعدها تحكي المرأة، دون انتظار لرد فعل من رفيقها: “هذه زيارتي الأولى، لكن هل ستصدقني لو أخبرتك أنني أرى “براغ” في حلم متكرر، وأنها في الواقع، مطابقة لما سبق وحلمت به؟” وتواصل فتحكي عن قصة تكتبها في حلمها وتشارك في أحداثها: “عن كاتبة روسية تعيش في “براغ”، تكتب بدورها عن طفلة ناجية من مذبحة. يسكن مع الكاتبة الروسية عازف بيانو”. وتستغرق المرأة في تفاصيل الحلم: “كان ثمة أيضًا عجوز يسير بلا انقطاع، جيئة وذهابًا، على جسر تشارلز، فيما أتابعه من شرفة الكاتبة الروسية في بناية تشرف على الفلتافا”. وسرعان ما يكسر السرد الإيهام ليشرك القارئ في عملية الكتابة ذاتها: “ماذا لو اخترنا للقاهرية الجالسة في الباحة الأمامية لمتحف كافكا، اسم كاميليا! وللرجل القادم من “سياتل” والمستكين بجوارها منصتًا لكلماتها اسم آدم”! ويخبرها الرجل بحلمه في أن يصبح كاتبًا، بعد أن قرأ في صباه قصة للافكرافت. وتمعن لعبة الخيال في التأكيد على ذاتها وتشابك خيوطها: “لن يبدو الأمر غريبًا لو افترضنا أن آدم هذا حفيد لاجئة شرق أوسطية تزوجت بحارًا يونانيًا، وانتقلت معه من ميناء لآخر، حتى استقر بهما المقام في “سياتل”، فكما تعرفون كل شىء مباح في لعبة الافتراضات، وما نحن بصدده مجرد لعبة”.

في الفقرة السردية التالية “فليكن اسمها أولجا”، تؤكد الصيغ الاحتمالية على استمرار اللعبة، بينما يوهم السرد القارئ ببداية انفراج تشابك خيوط الحكايات، وهي في الحقيقة تزداد تعقيدًا وتشابكًا. فليست الحكايات المتشابكة حلمًا في ذهن كاميليا، أو رواية تسعى إلى كتابتها، إنما أولجا هي التي تغرق في أحلام يقظة لانهائية. “تتمحور أحلام يقظتها حول شخصيتين متخيلتين: رجل اختارت له اسم آدم وتخيلته مقيمًا في سياتل، وامرأة اسمها كاميليا واحتارت في تحديد مكان عيشها”. بعدها تقرر أولجا “أن القاهرة هي البقعة الملائمة”. يواصل السرد أن “آدم وكاميليا، كما خايلاها، يمتهنان الكتابة والتقيا مصادفة في براغ… يتعامل كل منهما مع الآخر كبئر يلقي فيها أسراره وخيباته، كما يفعل غريبان يثقان في أن طرقهما لن تتقاطع ثانية”. يبقى آدم وكاميليا قيد خيال أولجا “لا تكتبهما، لأنها أرادت لهما الحياة في صخب أفكارها، أرادتهما سرًا حميمًا، لا كتابة عمومية تستهدف قراءً لا تعرفهم، ولا تربطهم بها سوى كلمات لم تعد تؤمن بجدواها”. تنتقل أولجا إلى ملف على حاسوبها الشخصي لقصة تكتبها من فترة، عن طفلة ناجية من مذبحة. تتداخل قصة “آميديا”، الفتاة الناجية من المذبحة، مع قصة آدم لتصبح هي جدته الناجية من مذبحة حربية.

على مدى سبعة عشر فصلًا، يحمل بعضها قصصًا تكتبها كاميليا، وأخرى يكتبها آدم، وتتشابك مع حكاية عازف البيانو، رفيق أولجا في السكن، وقصة زوجها السابق، الذي يعشق السير بلا هدف، يتماوج السرد بين الإيهام والغوص في قلب الحكاية وبين كسر الإيهام والعودة إلى لعبة الخيال والافتراضات. بعد فترة من الرسائل الالكترنية المتبادلة يدعو آدم كاميليا إلى بيته في سياتل. وهنا يكتسب الاثنان صفات واقعية، كما يقول السرد، “لم يعودا شخصين يتحركان في الفراغ، أو طيفين يهيمان في خيال كاتبة ستينية غارقة في أحلام يقظتها”. ولكن سرعان ما يعود السرد ليربك القارئ من جديد. ففي فصل بعنوان “حيث بدأ كل شىء” يعود السرد إلى البداية: “من مقعد خشبي، في باحة متحف على ضفة الفلتافا، بدأ كل شىْ”. يعود التنويه بأن الحكايات خطوط متشابكة في خيال كاميليا: “حين حكت لآدم في لقائهما الأول ذاك عن حلم متكرر ترى فيه أنها تكتب قصة – وتشاهدها وتشترك في أحداثها – في الوقت نفسه، اهتم بما ذكرته عن كاتبة روسية وعازف بيانو يحدق في أصابعه، ولم يلتفت إلى كلامها عن عجوز يذرع جسر تشارلز، جيئة وذهابًا، بلا انقطاع”.

تدور دوامات السرد، وتبتلع الحكايات بعضها البعض، تتشابك خيوطها وتنفرج لتعود لتتشابك من جديد، وتبقى الحكايات ظلالًا في أذهان كاتبيها وأحلام يقظتهم، لا يكتبونها، وكأنما يأبون كشف أسرارًا تخصهم وحدهم. في القطار العابر لسيبريا يدون فلاديمير، الرسام وزوج أولجا السابق العاشق للسير، أفكارًا وشذرات للاستفادة منها في تدوين رحلته لاحقا. ولكنه لا يكتب، إنما “بعدها بسنوات، يجد نفسه عاجزا عن فهم ” لماذا دائمًا للظلال حضور أكبر من أصولها في مخيلته، وللصدى الأفضلية على الصوت”. يٌعد فلاديمير مسودة كتاب “بدأه بفصل سرد فيه ذكرى القبض على الضوء متحدًا بالظل…”. في مفتتح الكتاب يُعَبر فلاديمير عن أزمة الكاتب مع الظلال المتراكمة والمتداخلة، عن حيرته على التخوم بين الوهم والحقيقة، وربما يفسر كلامه عنوان الرواية “أخيلة الظل”: “النار أم الوهم والدخان. أم ملتاعة تتغذى على ذاتها وتطلق ابنها حرًا في الفضاء، هشًا على وشك التلاشي. وأنا أحلم بحياة من وهم ودخان ينعكسان على مرآة مغبشة، فتتلاشى الحدود وتختلط”. ويظل آدم “لسنوات مسكونًا بظله”، الذي اكتشفه في حوض الاستحمام، حين كان طفلًا صغيرًا، “بل ربما لم يفلت من أسره قط”. وفي إهداء قصته “ناسك في غابة” إلى كاميليا يكتب آدم: “الظل مرآة يرى الضوء وجهه ممعنًا في غيابه”!

على مدى السرد تتماوج الظلال وتتداخل وتذوب في بعضها البعض، وتصل إلى ذروتها حتى “يخطر لكاميليا… أن تضيف لعبة جديدة لألعابها الذهنية اللانهائية: اختراع صلة بين أشياء لا صلة ظاهرة بينها”. وتتحول الكتابة إلى لعبة “دوخيني يا ليمونة”، التي تستعيدها كاميليا في ذاكرتها، يستمتع فيها الكاتب/الكاتبة بالاستسلام “لدوار مغلف بظلال وأخيلة متداخلة. تغيب عن واقعها وذاتها وتفقد ذاكرتها لبرهة، تقترب فيها من لحظة الإفاقة من التخدير بعد العمليات الجراحية…”. تعلق كاميليا: “ما أجملها من حالة”!

في الفصل الأخير بعنوان “انتهى قبل أن يبدأ” يكشف السرد أنه “على مقعد خشبي في باحة متحف على ضفة الفلتافا قريبًا من جسر تشارلز انتهى كل شىء، تلاشى قبل أن يبدأ”. لم يتواصل الحديث بين الرجل والمرأة، التي “لا تدل ملامحها على عرقها أو جنسيتها”. يقرأ الرجل كتابًا تتشابك فيه خيوط الحكايات السابقة، وتواصل المرأة “التفكير في حلم يسكنها، تكتب فيه قصة – وتشاهدها وتشارك في أحداثها…”. ويبقى الجميع ظلالًا في حلم راو أو كاتب مجهول، ربما يخشى الكتابة أو يهابها، أو يجدها بلا جدوى في عالم تفوق أحداثه ما يصل إليه الخيال، ولكنه يستمتع بلعبته الذهنية، لعبة الخيال والظلال.

“أخيلة الظل” كتابة عن الكتابة، تلك اللعبة الذهنية التي تتداخل فيها الظلال ويختلط فيها الواقع بالأحلام والأوهام. استطاعت منصورة عز الدين، ببراعة مدهشة، أن تجذب القارئ، تشحذ عقله، وتورطه في لعبتها وتجربتها الإبداعية المثيرة.

في متتاليتها السردية الأحدث “مأوى الغياب” تواصل منصورة عز الدين تلك اللعبة الذهنية ومحاولة فك “الظلال المتراكمة والمتداخلة… بين الوهم والحقيقة” والبحث عن أصل الكتابة في المطلق وقبل أن توجد الكلمات، تلك المعاني المعلقة في الفضاء وحيرة الكاتب/الكاتبة في البحث عن جدوى الكتابة في عالم تصدعه الحروب والمجاعات وتختنق فيه الأرواح الطيبة. في مفتتح السرد تهدي الكاتبة متتاليتها “إلى تحوت مخترع الكتابة المجلل بالأسرار وملهم سلالة ممتدة من الفلاسفة والكُتاب”. تليها اقتباسات تؤهل القارئ للاشتباك في تلك اللعبة الذهنية، وتشحذ فكره للبحث عن جوهر الكتابة بين الظلال المتراكمة والمتداخلة. ومن ذلك اقتباسها من توماس دي كوينسي: “العالم بأسره لعبة رموز، وكل شىء فيه يعني آخر”، وقول إيتالو كالفينو في “مدن لا مرئية”: “لا لغة دون خداع”. في قصتها الأولى “مدينة هالكة” تلقي الكاتبة بخيوط السرد المتشابكة، وتطرح أسئلتها المراوغة، لتنفرج الخطوط وتبحث الأسئلة المراوغة عن إجابات مقترحة في القصص التالية. في “مدينة هالكة” يصف السارد حالته معلقًا تائهًا في الفضاء بعد أن تلاشى العالم، ينسحب من العالم وتملؤه الأصداء والظلال، ويغمره “سديم يستحيل ضبابًا يتكاثف على مهل”. في ذلك الواقع السديمي الأثيري تتحرر الروح وتخف: ” أشعر بشىء ينفصل عني. بأنني أغادر ذاتي. كأن نواة دقيقة هي خلاصتي وجوهري قد هجرت بقيتي. أصير تلك النواة فقط، وأرمق بقاياي المفترضة بحياد”. يجد السارد نفسه فوق صخرة معلقة في الفضاء، عالم، أو مأوى، مُشيد بالكلمات، ورغم غموضه واستغلاقه لا يجد سوى الكلمات وسيلة لوصفه، فيصبح مثل غيره من الكُتاب، سجينًا لكلمات تنوء بالمعنى وتعجز عن الوصف. وبذلك يطرح السرد مأزق الكاتب والكتابة، تلك الصخرة المتأرجحة في الفضاء، يتسكع في طرقاتها، فيصادفه “كُتاب متألمون، يبحث كل منهم – على حدة – عن خلاص في مكان متأرجح على الدوام كأنه صخرة بازلتية محلقة في الفضاء. لا ينتمي إلى هذا المأوى “إلا أصحاب العقول المراوغة. عاشقوا الغموض والالتباس. من يحدسون بخطو الأشباح في صمت الليل، ويقدّرون الأوهام ويحتقرون الحقائق، من يؤمنون بالخيال، ويقدسون الأوهام والضلالات”. يتسم هؤلاء الكُتاب بذاكرتهم الإنتقائية ممن “يحتفظون في أذهانهم بأدق تفاصيل القصص الخيالية والحكايات الخرافية، فيما تتبخر ذكرى أحداث حيواتهم الواقعية من رؤوسهم”. تحتفظ الصخرة المعلقة في ذاكرتها بتاريخ الكتابة التي سجلت هلع البشر منذ نشأة الكون، ففي وعيها “اختمر هلع كل المدن الهالكة”. وما تلك الصخرة المعلقة سوى جحيم لكُتاب متفردين “ذوي عقول خلاقة وأرواح متعبة. يعيش كل منهم … أسيرًا لمشهد كتبه أو شخصية من بنات أفكاره، تطارده لأنه جرؤ على إخراجها من براح العدم إلى سجن الكلمات المحبوسة بين دفتي كتاب”. يتجلى جحيمهم في أنهم “دون الكتابة… كائنات ناقصة. دون لغة لا مبرر لحياتهم. كلما حاول أحدهم نقل خيالاته إلى كلمات مكتوبة يكتشف أنها فارغة. لا تدل على شىء. ولا وجود لها خارج ذاتها؛ خارج الصوت الأعجم الذي تُنطق به. كيف لهم حقنها بالمعنى؟ بل كيف يعرفون المعنى أصلًا كي يضخوه في الكلمات”؟

في ذهن ذلك السارد/الكاتب، تختلط وقائع الماضي بهلاوس أو نبوءات، ولكنها تتصل بالكتابة في جوهرها البكر في تاريخ الحكايات والأساطير عبر الزمن السحيق، عند آلهة الكتابة في التراث الفرعوني القديم “منحوت” و “ربة الطلاسم”، الإلهة المتمردة التي ابتدعتها الكاتبة من وحي ذلك التراث القديم: “بحدس ماكر كنتُ أغربل فتات أحلامي مخمنًا أيها ينتمي إلى ماض ربما عشته أو تخيلته وأيها هلاوس أو نبوءات لا يمكنني التأكد من صحتها. في قلب الفئة الأخيرة يقع معبد منحوت في جسد جبل على ضفة نهر. كان هذا المعبد يخايلني في مناماتي فأشعر كأنما أخطو في جنباته متأملًا النصوص والرسوم المنقوشة على أعمدته وجدرانه، وفي الحال تحضرني أفكار غير مترابطة عمن تدعى “ربة الطلاسم” ثم يتلاشى الحلم”. يوقن السارد أن الصخرة المتأرجحة في الفضاء وعوالمها الغامضة فكرة في عقله توحيها له “ربة الطلاسم”. ولكنه يدرك أن عليه “تجاهل الماضي كفكرة ومفهوم للتماهي مع هذا المكان قدر الإمكان، فهو بلا ماض؛ لأنه لا يتقدم إلا بمحو ماضيه، والتخفف من أعبائه أولًا بأول. هو هنيهة صمت بين جملتين متسارعين. لا ذاكرة له، ولا يعترف بالتاريخ. معبوده النسيان وتاريخه ذرات غبار متطايرة. سكانه يقتلهم الحنين إلى ماض محاه المكان بنفسه. إرادة المكان ضد إرادة قاطنيه، ومن هذا التضاد تنطلق شرارات إزعاج غير ملموسة، لكنها تقض مضجع كل من يخطو في الطرقات المشيَّدة من كلمات وهلاوس”. كل من قاطني الصخرة المعلقة “يدور في الطرقات كيفما اتفق أو تعميه الشموس أو يدرب جسده على أن يكون بديلًا للغة، لكنه – سواء علم بهذا أم لا – ينتظر يومه المرتقب. يوم يصحو فيه على همس لا ينقطع. يحاول تجاهله، فلا يفلح. يتحول إلى عشرات الأصوات المتزامنة المشتتِة للتفكير والوئام الداخلي، ولا يخفت إلا حين يطيعه الموبوء بسماعه، ويتحرك وفقًا لما يمليه عليه. لحظتها سيدرك أنه ليس صوتًا بل سلسلة من الأفكار والهلاوس تكاد تكون مسموعة من فرط إلحاحها واستحواذها على المخيلة”. تسيطر الهلاوس والوساوس على المبتلى بها وتأمره “بالدوران في حلقات مفرغة، حتى لا يعود قادرًا على تمييز الاتجاهات ولا معرفة موقعه من العالم. هنا بالضبط ستقوده إلى “صخرة المصير”، تلك النسخة المصغرة من الصخرة البازلتية المكوِنة للملجأ”. وهناك “سينغمس في تيهه الجديد غير مدرك لما حاكته له مخيلة ماكرة”. وهنا ينفتح السرد على القصة، أو الفقرة السردية التالية “صخرة المصير”. وهناك يتكرر الشعور بالتيه. بدا العالم له كأنما “تخبئه أسوار خفية… نسخة داكنة منه مغمورة بالظلال والقرقعات الغريبة”. يرتاب السارد في أنه كان ذات يوم “مؤلفًا ذا مخيلة متقدة”. ويدرك أن جحيمه في تقييد المخيلة والغفلة عن الأفكار المضطربة في عقله. فيستشعر بداخله “أتونًا متواريًا خلف قناع الفراغ هذا”. يكتشف السارد أن الصخرة تطل على بحر هائج يرتبط بجبل شاهق وغابة ممتدة. يلقي بنفسه في البحر الهائج فتحضنته أمواجه ويصبح ” الكون كله من ماء”. يصل إلى الغابة، تلك التي تسكن بحرًا، ليجدها تمتلئ بالظلال والأوهام المخاتلة والغابات المتصلة، التي لم تكن “أكثر من حاجز يخفي وراءه مدينة عامرة، كل ما فيها يوحي بالجدة والرخاء، ومع هذا بدت كما لو كانت تكافح لتخفي… سرًا أسود… كأن في ثناياها قرينة يعشش الصمت في أركانها ويسكنها العطن وينخرها السوس”. يحل المساء فيتكشف الحطام الذي يخفيه “وهم العمران” ويتجلى لعيني السارد “الركام الكامن في ثنايا الحوائط القائمة والبيوت المسقوفة”.

في القصص التالية يستغرق السرد في حكايات ذلك المأوى المعلق في الفضاء خارج المكان والزمان، فتزداد خيوط المتاهة إحكامًا وتشابكًا، وتمعن الظلال في التداخل وتستمر الحكايات في التوالد بعضها من بعض، ليكشف السرد في النهاية أن “ربة الطلاسم” تجمع كل الخيوط بين يديها وتحركها كما تشاء، انتقامًا من “تحوت”، إله الكتابة الذي تمردت عليه: “في براح اللاشىء اكتشفت الوجود. لمسته واكتويت بناره وجمدتني ثلوجه. ترديت في هاوية نفسي، واستعذبت هذا التردي حتى مللته في النهاية ونفضته عني، وقررت خلق نفسي من جديد على خطى تحوت وباستخدام هديته للعالم، هبته المرفوضة من تاموس ملك مصر ومني قبله: الكتابة”. تعلن ربة الطلاسم رغبتها في الانتقام من الُكتاب “ورثة تحوت والسائرين على دربه… من يخلقون أنفسهم بقوة اللغة، من يخترعون العوالم والذوات بالكلمات”. وفي ذات الوقت تعلن هزيمتها متسائلة: “أكنت محقة في رفضي اختراعه مع وجود هؤلاء الذين وصلوا به إلى ما لم أحلم به أو أتخيل وجوده”؟ تجد في قلقهم وحيرتهم مبررًا لعدالة قضيتها: “لكنهم أيضًا من يدفعونني للتأكد من عدالة قضيتي. أطفال تحوت المطردون من جنتي والهائمون على وجوههم دون معرفة لماذا هم دومًا مليئون بالشكوك والهواجس والظنون، أو ما الذي ينقصهم ويمنع تجسيد ما يخترعونه ويختلقونه على أرض الواقع، أو لماذا سيظل فعلهم أسيرًا في “ليمبو” المجاز غير قابل للتحقق على الأرض بحيث يراه من لا يبصرون”. تفصح عن خطتها، التي تفك بها شفرة السرد، تلك الرحلة التي تصبو نحو الكلمة في معناها المطلق: “سوف يسمعون همسي، وينساقون خلف أغنيتي المدوِخة حتى يصلوا إلى صخرة المصير. حجر آخر من عالمي الحجري عن آخره. حين ينزلقون في هاوية العدم والفراغ حيث لا زمان ولا مكان ولا أشكال محددة، سيحدسون بي، ويرونني أنقسم وأتعدد بينما تتلاشى أشكالهم وتفيض على الفراغ المحيط لتكون جزءًا منه”. ولكنها تعترف أن من بين الكُتاب قادرون على الوصول إلى الكلمة في معناها المطلق: “كنت أوقن بدوري أن بين أطفال تحوت من سيقدر على فك شفرة طلاسمي وقراءة المخبوء من نقوش. من سيصل إلى الكلمة في معناها المطلق.آمنت بهذا، وانتظرته.” وتحكي قصتها وكيف أنها “ربة آبقة مطرودة من السماء” تنتظر “ناجيًا من مأوى متأرجح في الهواء، وعبر صخرة المصير وهاوية الفراغ والعدم، سيصل إلى الواحة دون أن يعرف كيف وصل ولا كيف يمكنه الخروج…. ستحرقه الكلمة المخبأة بنيرانها ونورها، لكن قبل الاحتراق سيتمكن من ترجمة ما سبق ورسمته وحفرته من أشكال وعلامات. وعبر هذا قد يتمكن من حكي قصة جزيرة متأرجحة في الهواء ومعرضة للهلاك في أي لحظة، وربة مهلوسة تحرس أطلالًا على ضفة نهر متقلب يشبه البحر في شططه وعنفوانه. يشبه الربة الآبقة في هوايئتها وأمزجتها المتناقضة”.

في قصة “لا فريسة ولا صياد” يدرك السارد أن ما عاشه هلاوس بثتها ربة الطلاسم في عقله وتلاعبت بمخيلته: “الآن فقط صرت أعرف أنني كنت أقتفي أثر ربة الطلاسم منذ القدم…. أكنت المُطارِد أم المطارَد؟! لم تكن هاربة مسكينة خائفة من مطارِدها. بشكل ما ، تلاعبت بي. محت ذاكرتي حين أرادت وسربت لي – عندما رغبت – شذرات من ذكرياتي، محرفة حينًا وصحيحة آخر”. وفي قصة “طلسم أخير” تنفرج الخيوط المتشابكة، تقول ربة الطلاسم: “ك”تحوت” خلقت نفسي بالكلمات. كلمات مخطوطة في بردية أو منقوشة على جدار أو محفورة على حجر، أو مدونة بين دفتَيّ كتاب. كان جسدي حروفي، وحركاتي لغتي، وأنفاسي متونًا متروكة للعابرين”. تنتظر ربة الطلاسم “من سوف يكون بإمكانه إبعاد طيف المرأة الخائفة في القبو” عنها، من يمكنه الجمع بين الكلمة المنطوقة والمعنى المطلق وجدوى الكتابة في عالم أصابه الهدم، وتبعثرت ذراته في الكون.

ربما تلتقي المتتالية القصصية “مأوى الغياب” مع كِتاب “مفاوضات مع الموتى: تأملات كاتب حول الكتابة” للكاتبة الكندية مارجريت أتوود (ترجمة كاتبة هذه السطور). في كتابها تتعرض أتوود للعديد من الأسئلة التي يطرحها الكُتاب على أنفسهم ويطرحها عليهم القراء أيضاً، فما الذي يجعل شخصاً كاتباً دون آخر؟ لماذا يكتب الكُتاب؟ وماهي الكتابة ومن أين تأتي؟ وكما تقول الكاتبة في مقدمتها إنه كتاب “عن الكتابة، مع أنه ليس عن كيفية الكتابة… وهو أيضاً ليس عن كتابة شخص بعينه أو عصر محدد أو بلد دون آخر…. إنه عن الموقف الذي يجد الكاتب نفسه فيه؛ أو الموقف الذي تجد الكاتبة نفسها فيه، والذي قلما يختلف من كاتب إلى آخر…. وما هي هذه الكتابة، بحال من الأحوال، هل هي نشاط إنساني، أم أنها تكليف إلاهي، أم هي مهنة، أم عمل مضجر نؤديه من أجل المال، أو لعلها فن، ولماذا يشعر كثير من الناس أنهم مجبرون على أدائها؟ وكيف تختلف الكتابة عن الرسم مثلاً أو التأليف الموسيقي أو الغناء أو الرقص أو التمثيل؟ وكيف ينظر من يقومون بذلك العمل إلى أنفسهم ونشاطهم من حيث العلاقة معها…. وما الذي نعنيه بالضبط عندما نقول “كاتباً”؟ أى نوع من الكائنات نتصور”؟

“مأوى الغياب” تجربة إبداعية مدهشة، طازجة ومثيرة تفصح بها الكاتبة عن قلقها من جدوى الكتابة والكلمة في عالم أصبح أسيرًا للتصدع والألم. في “أخيلة الظل” ومأوى الغياب” تحاول منصورة عز الدين أن تتحرر بالكتابة وتلعب بها ومعها، وتبعد عن نفسها “طيف المرأة الخائفة في القبو”.