حاورته: مليحة مسلماني

“كتبَ خالد لمريم متعثراً في الكلمات، إذ على الرغم من أن الكتابة مهنته، والكلمات أداته، إلا أنه يجد دائماً مسافةً بين الإحساس والتعبير في كل ما يتعلق بمريم، في حضورها، وفي غيابها، وهذه المسافة لا هي بالكبيرة التي تدعوه إلى اليأس، ولا هي بالصغيرة التي تدعوه إلى الإهمال، الأمر أشبه بعبورٍ بين شيئين، لكنه عبور مصحوب بتجريحات وتكْحيتات وخربشات في اليدين والساقين وقرب الإبطين ومنتصف البطن وأعلى الصدر، وبعد أن يتم هذا العبور المُخجل، وبعد أن يكون الإحساس والتعبير شيئاً واحداً، تأتي الذكرى المُحزنة في صورة الألم التافه المُلح بأنحاء الجسم، فتغرق مريم فى بكاءٍ مُر، ويلوذ خالد بصمت باردٍ. أكتبُ إليكِ لسببٍ ما، الأسباب كثيرة، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر، التعب، الوحدة، الحب، الصداقة. لا أعرف- وليس هذا الترتيب وفْقاً لأولوية، أو لأهمية، بل وفْقاً لطبيعة الكلمات في لغةٍ، وحتمية مجيئها في ترتيب وتتابع قد لا يقصده مَنْ يستعمل الكلمات، ولهذا لزاماً عليه أن يكون بين نارين، فمن جهةٍ يبحث عن الكلمات التي تؤدي المعنى بعد شفط دهونها وشحومها، ومن جهةٍ أخرى ينفي مواضعاتها المادية..”

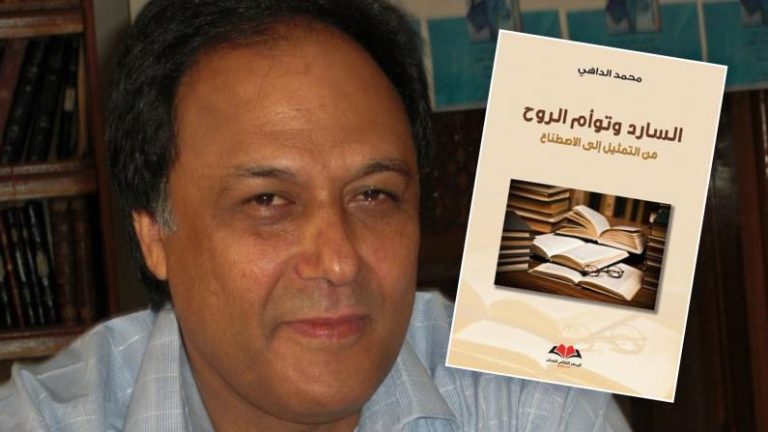

مصطفى ذكري، من “الرسائل”

يحترف الكتابة، ربما لأسباب الوحدة والتعب والحب والصداقة كما يقول في الرسائل، لكن المتتبع لأعمال مصطفى ذكري، من “تدريبات على الجملة الاعتراضية” مرورا بـ “هراء متاهة قوطية” و”الخوف يأكل الروح” و”لمسة من عالم غريب” و”مرآة 202″ وانتهاءا بـ “الرسائل”، يستطيع أن يدرك أن الكتابة نفسها هي سبب الكتابة لدى مصطفى، كيف لا وهو من تشغله اللغة بالأساس، والبدايات كموضوع، والشكل وسيلته وهدفه في آن. وإذا أردنا تسمية مواضيع لأعمال مصطفى، وهو الرافض لما يسمى مواضيع، والكبرى منها خاصة، سنجدها الحلم والزمن والخوف والمرايا، وكلها في النهاية مواضيع يوظفها للشكل حينا، ولمتعة تجريب التقنية في أغلب الأحيان. إنه يقوم بفحص تلك المفاهيم التي تحيره وتؤرقه ذهنيا، فيذهب ليلعبها كتابياً. وفي خضم لعبة اللغة مع الذهنية، يأتي مصطفى بأدب جديد، مختلف، سمته التجريب والتكثيف وعشق البدايات بشكل أساس

* بعيدا عما يقوله خالد لمريم في “الرسائل”، لماذا يكتب مصطفى؟ كيف بدأ أصلا الكتابة؟ ومتى تنتقل الكتابة من مستوى الموهبة إلى مستوى الحرفة؟

سأتحدث عن الكتابة وبدايتي معها باعتبارها حرفة، أردتها حين وجدت نفسي طالبا جامعيا “بينجح بالعافية”، بدأت في الثمانينات وتحديدا عام 1985، لم أكن أعرض ما أكتب على أحد، أردت إتقان تلك الحرفة وحدي، لأني اعتقدت أن الكتابة مهنه تتعلمها وحدك، ولا أحد يستطيع تلقينك إياها، أو بالأحرى هي مهنة غير قابلة للتلقين. استغرقني ذلك ست سنوات من المحاولة والتجريب والدراسة، نشرت أول أعمالي عام 1991، كان الخوف عقبة كبيرة أمام النشر. عن سؤالك “لماذا تكتب” أقول لا سبب لدي، لا أستطيع إلا أن أقول أن الكتابة على درجة كبيرة من الأهمية، أكتب لأنها ومرة أخرى، حرفة تناسب طبيعتي وشخصيتي، لست كائنا اجتماعيا، وتغويني لعبة الكتابة كونها، أي الكتابة، تحافظ على المسافة بين منتجها وبين متلقيها، هي ليست كالمسرح أو كالعزف أو كتلك الفنون التي تتطلب الاتصال المباشر بين المبدع والمتلقي، حيث يحدث الفعل ورد الفعل في آن واحد. يعجبني أن القارئ يتلقى عملي بعيدا عني، وبعد زمن من إنتاجي إياه، ويتطلب حدوث رد الفعل زمنا إضافيا، فرق الزمن هذا يناسبني، ويعجبني أيضا أن يحصل رد فعل، بعد زمن، لكن لا يصلني. لهذا السبب لا أحبذ الندوات التي تستضيفني ككاتب لتناقش أعمالي.

الكتابة فعل خيال، فهي ذلك المفتاح لبوابة عالم الخيال اللامتناهي، إنها تجعلك ترتبطين بأعمال أشخاص لم تلتقي بهم، قد يكونوا رحلوا عن هذا العالم منذ زمن بعيد، أو هم موجودون في أماكن بعيدة من هذا العالم. أعرف كافكا جيدا، وكل مرة، في كل قراءة، اعرفه أكثر وأحاوره وأجادله، هذا بالضبط ما هو مناسب وممتع بالنسبة إلي. أرى أن الحياة لا تستحق التورط بها أكثر من هذا الحد. وكأنك تراقبين حيوات وعوالم لا تخوضين فيها إلا لحاجة فنية، وهي في نفس الوقت مفعمة بخيال أكثر من حيوات تتورطين بها في العالم الواقعي.

لا أؤمن بأن الكتابة موهبة، وحتى ولو هي موجودة فأنا أفضل إنكارها، وأفضل أن لا أعوّل عليها. أقصد أن الكتابة هي حرفة بكل ما تحويه الكلمة من معنى، تحتاجين فيها إلى امتلاك الأدوات وإتقان صنعتك كأي حرفي.

* لا ينفك الجدل حول الأدب ودوره في القضايا الكبرى يتوقف، معروف أنك لست من أنصار القضايا الكبرى في الأدب، إذاً، ماذا يفعل الأدب في زمن الحروب والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الشعوب والمجتمعات؟

** لا أفضل أن تكون القضايا الكبرى والتاريخ بما يحويه من حروب ومشاكل المجتمعات..الخ مادة للعمل، وهي ما قامت عليها الكثير من الأعمال، أفضّل المواضيع الأكثر ثباتا والأكثر عمقا، تلك التي تستطيع الخلود، مثل الزمن الذي لا يمكن أن ينتفي كموضوع وجودي أو أن يكون مقولة قديمة لا تناسب مكانا أو عصرا آخر، أو غيره من الحاجات والمواضيع الوجودية المرتبطة بالإنسان. يبقى العمل الأدبي أو الفني ناقصا طالما استند إلى قضية جاهزة. أفضّل الارتباط بتلك المواضيع التي لا يوجد فيها فرق بين من يعيش في فلسطين أو في مصر أو في كندا، فهي ليست متعلقة بظرف سياسي يخص مجتمعا معينا في مرحلة زمنية معينة، وهي بذلك تحقق العالمية. إن الأدب يبدأ فعله حين نتخلص من مشاكلنا الاجتماعية والسياسية، فالأدب شبه ليس موجودا ما دمنا غارقين في تلك الأزمات، التي تمنعنا عن الالتفات إلى أزمات البشرية الوجودية. أحب من الشعراء العرب أنسي الحاج وتوفيق صايف، فهما نموذجان حققا تلك المعادلة التي نتحدث عنها بنتاجهم الشعري الفلسفي والوجودي

* يبقى الأدب يتأرجح بين كونه مضموناً وبين كونه تقنية وشكل وأسلوب، يتضح “ولع” مصطفى ذكري بـ “التقنية” ومواصلة الاشتغال عليها منذ عمله الأول “تدريبات على الجملة الاعتراضية”. كيف يرى مصطفى هذا العمل بعد تلك السنين من نشره من جانب التقنية؟ وكيف يطور مصطفى أدواته التقنية؟

إنها، أي التقنية، كلمة محببة إليّ، إنها تعني الطريقة أو الأسلوب أو الإجراء المتبع في حرفة ما، وأنا مهووس بها. يشغلني كيف أقول الشيء لا الشيء ذاته، وموضوعاتي تكاد لا تحوي موضوعا، وأولئك أتباع “المضمون” يرون ذاك تافها لأنهم يركزون زاوية نظرهم على الموضوع دون التقنية. يهمني كيف أصيغ الجملة، شكلها وطولها وكلماتها، وبما أنني كاتب، فهذا ما يشغلني، أي “الكلمات”. أرى أن اللغة بكل أشكالها الفصحى والدارجة على درجة كبيرة من الأهمية، واللغة هي اللعبة التي تشكل تحديا أما الكاتب لصياغة أي موضوع، إذاً هي التحدي الأساس في لعبة الكتابة وليس الموضوع. لذا لا أخاف تجريب تقنيات جديدة، بل على العكس، أرى أن الاحتراف يستدعي التجريب.

تصبح التقنية المستخدمة في “تدريبات على الجملة الاعتراضية” في نظري الآن بسيطة جدا، إذ حصل عليها تراكم معرفي على طول السنين التي تلت نشر هذا العمل. ما زلت أتحرك في نفس القناعات التي بدأت بها، لكن الإمكانيات التقنية كانت بسيطة جدا بالنسبة لما أعرفه وأحاوله الآن. ويبقى موضوع التقنية ذو علاقة بالزمن، بمعنى أنها تتطور وتتعقد مع مرور الوقت، بحيث يتمكن الكاتب اكتشاف المزيد من الحيل ويغتني قاموسه بكلمات وألعاب تقنية جديدة. أتوقع من نفسي دائما الأفضل وأؤمن بأني أستطيع أكثر مما أستطيع، لأن دائما بي شعور بأني لم أبذل الجهد الكافي، وأقول أن الأمر سيكون أفضل لو كان أكثر تعقيدا وتركيبا، فكلما زاد التعقيد والتركيب في التقنية كان المبدع في الطريق الصحيح. لا أؤمن بمقولة “البساطة في الفن” لأني لا أؤمن أصلا بأن الفن يجب أن يصل لكل الناس. لست مسؤولا ككاتب عن كل المستويات التي يتواجد فيها الناس من حيث المعرفة والقراءة، الناس يجب أن يقرءوا كثيرا، لكي يعرفوا كثيرا، أكتب لنفسي واستمتع بهذا كثيرا، وسأجد من بين الناس قارئا لكتاباتي، وتتسع رقعة القراء مع مرور الزمن، ولكن ببطء شديد. ولا يهمني أن أحقق مبيعات عالية بوصول كتبي لكل الناس.

يحوي عمل “مرآة 202” اشتغالا كبير على التقنية شبيها باسمه “المرآة” بما تحويه من عنصر الانعكاس. فلنترك الحديث عن التقنية ولنتحدث عن المرآة التي استلهمت منها تقنياتك الجديدة في هذا العمل؟

** المرايا عموما كاستعارة أو كمعنى موحشة جدا لي لأنها مرتبطة بالذات وبالفرد وبها تصبح الحقيقة وهما، والوهم حقيقة وليس حقيقة بذات الوقت. علميا فمن ترينها في المرآة ليست أنت حقيقة، إنك ترين شيئا شبيها بك ولكنه ليس أنت، بدليل اختلاف اليمين والشمال في الحقيقة عن اليمين والشمال في المرآة، لذا فإن المرآة فكرة موحية جدا للكاتب بكثير من الحيل الألعاب وتعرض العديد من المفارقات الممتعة والمحفزة على الفكر والكتابة. إن فكرة الأصل والصورة لهي فكرة جديرة بالتأمل، وأقصد التأمل الذي يستهدف الإبداع، وهي فكرة محببة بالنسبة إليّ وتتكرر بأكثر من شكل ومن معنى في أعمالي، عدا عن ارتباطها الوثيق بالذات الفردية، لذا فهي تمس بشكل شخصي كل إنسان لو تأمل، ولا ترتبط بواقع سياسي او اجتماعي معين، بل هي مجردة عن كل الظروف والأزمان.

تقول في “الرسائل:” “سُئلت مرة وأنا صغير ماذا تريد أن تكون؟ قلتُ: أريد أن أكون كاتباً. والآن وأنا في منتصف العمر لو سُئلت ماذا أنجزت؟ لقلتُ باعتذار شديد: أريد أن أبدأ من جديد. ولربما تمنيتُ البداية من جديد ليس للسير في طريق آخر بل لاختيار الطريق ذاته لكنْ بتعديلات طفيفة يفرضها عليَّ المرض ويعول عليها في بلوغ كمالٍ هو عربون ضمان قبل أي بداية”. بالطبع لن نترك هذا الحوار مع مصطفى خاليا من سؤال عن عشقه بالبدايات؟

تشغلني البدايات، وأرى أن البداية هي أهم ما في لعبة الكتابة، يهمني أن يكون العمل متقنا منذ للحظة الأولى لولادته على الورق، منذ الكلمة الأولى. أرى في نفسي كاتبا قصير النفس، ولست مهتما بخلق عالم كثير الصفحات، بقدر ما اهتم بدخول اللعبة منذ البداية، أي أهتم بالتكثيف أكثر. في نفس الوقت لا أهتم بالنهايات، ولا أرى أن عندي نهايات، أو فلنقل هي نهايات مفتوحة، لذا لا يجد القارئ في أعمالي جسر يوصل نقطة بداية بنقطة نهاية.

نعود للبداية التي أرى فيها المضمون ذاته. سأقول لك أين المفارقة، تكمن المفارقة في عدم وجود تمهيد والدخول في صلب الموضوع، كأن أحدا يسمع فجأة حوارا في منتصفه، وأقرب مثال على ذلك هو ما تبدأ به الرسائل، وفي هذا أفترض أن القارئ أدخل معي العمل منذ بدايته، لا يهمني من يقول ماذا لمن، ربما يُعرف لاحقا وربما لا يُعرف شيئا. البداية قد تكون جملة ما، تركيبا ما، أو مشهدا أتخيله، فأظل اشتغل عليه من تكثيف وتجريب، حتى ينضج إلى الشكل الذي أريد. ولا يوجد شكل محدد أبدأ به.

كتبت سيناريو فيلمي “عفاريت الإسفلت” و”جنة الشياطين”، ماذا أضافت كتابة السيناريو إلى الأدب عند مصطفى، وخصوصا أننا نرى التصوير واضحا ودقيقا جدا في معظم أعماله؟

لذلك علاقة بدارستي الأساسية “السينما”، وطوال الوقت أرى نفسي أتحرك بين هذين العالمين، فبينما كنت أفكر في سيناريو “عفاريت الإسفلت” كنت أعمل في نفس الوقت على عمل “تدريبات على الجملة الاعتراضية”، وأحيل من هذا إلى ذاك وبالعكس. أرى في السينما، أو الصورة، مهمة بشكل كبير للأدب، فتكون القصة وصفا فوتوغرافيا دقيقا، بمعنى تصبح جاهزة لتصويرها على أرض الواقع. لكن في نفس الوقت أرى أن مساحة التخيل في الأدب أكثر منها في الصورة والسينما، لذا فالأدب أكثر عظمة، ناهيك عن عنصر الزمن الذي يجد مدى أكثر في الأدب منه في السينما، تتسع تلك المساحة إذا انتقلنا لفنون أخرى مثل الموسيقى، والتي تكاد تكون علاقات زمنية خالصة، لذا فإن الموسيقى أعظم من كل من السينما والأدب، حيث يصبح التجريد في أعلى مستوياته، بالانتقال إلى الكلمة يحصل التورط من خلال حدود الكلمات، ويصبح التورط أكبر اذا انتقلنا إلى الصورة كوسيلة تعبير، فيصبح التجريد، وبالتالي التأويل محدودا.

سمة أخرى لأعمال مصطفى بأنها أعمال أشبه بأحلام مكتوبة على الورق بصورها المتقطعة وزمنها غير المفهوم وأمكنتها الضبابية والشاعرية. ربما تجد في الحلم ما يناسب ولعك باللعب مع الزمن والصورة؟

أحب الحلم لأنه يرتبط بالزمن بشكل وثيق، والأجمل من هذا أن فيه مجال لحرية الزمن بشكل كبير، فالتنقل بالزمن بالحلم غريب وغير مفهوم، وفي نفس الوقت يجد الزمن في الحلم تعبيرا حقيقيا عنه، وهو الوجه الوحشي للزمن الذي يحاول العلم أن يداريه. وهنا بالضبط تكمن الحاجة على الأدب، في انه يرجع إلى بدائية الزمن ووحشيته وعدم المقدرة على قياسه كما أنه ليس مرتبطا بالمكان. أرى الزمن في الأدب مجردا عن الأمكنة، لذا هو مادة فنية من الدرجة الأولى. لذا لا تجدين المكان في أعمالي إلا كديكور يشكل تأسيسا لمشهد ما وهو يرد عندي بأقل ما يمكن ولا أسمي أمكنة موجودة لأني الأمكنة أصلا ليست موضوعي، أحب ما يضفيه المكان من شاعرية على المشهد الذي أكتبه ولا تشغلني واقعية المكان. لذا لا تجدين في أعمالي علاقات مكانية، وهو في أعمال ديكور يأتي بقناع شعري.