عاطف محمد عبد المجيد

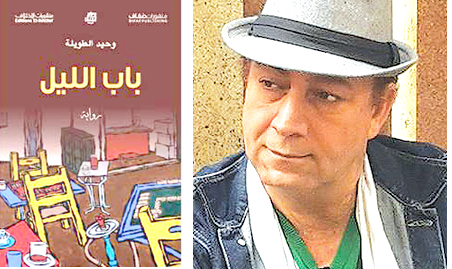

فى لحظةٍ ما وجد أنَّ بداخله كَمّاً لا نهائياً من الحكايات, وكان لا بد من أن يكتب, وإذا بانطلاقته تكون من تجربة خاصة عاشها.هذا ما يصرح به مصطفى البلكي الحكاء اللا نهائي الذي كان جده الأكبر سوهاجيَّ الأصل، لكنه شد الرحال وانتقل إلى أسيوط حيث استقر هناك، ليولد بعد ذلك في قرية عرب الأطاولة حفيدُه الذي يعيش الآن هناك في صعيد مصر، الجزء الأكثر هدوءاً من هذا الوطن، مُفضِّلاً الابتعاد عن ضوضاء العاصمة وأضوائها المُزَيَّفة والمُزيِّفة، ليتمكن من أن يمارس، في صومعته الخاصة، طقوس إبداعه كروائي قدير، يسير بخطى الواثق ناحية كرسي العرش الروائي، وكي يتمكن كذلك من كتابة ما يريد، مُشيّداً قَصْره الإبداعي على ضفاف قريته الوديعة التي تشدو بألحانها ليطرب قلب من يسمعها، دون أن يتأثر بما يدور في العاصمة حيث المعارك الطاحنة، والتي لا جدوى منها، على فتات لا يسمن ولا يغني من جوع.

لقد آثر البلكي أن يعيش بعيداً، حتى يتمكن من مواصلة مشواره الروائي والقصصي وسط خضرة الحقول ووجوه الناس الطيبين وخاصة على مقربة من جدته، تحت سماء زرقاء صافية لم تلوثها أدخنة عوادم المَرْكبات ولا النفوس الضعيفة التي امتلأت بها شوارع المدن ومبانيها.

قضى مصطفى البلكي أغلب سنوات طفولته فى كنف جدته لأمه, وهى التى أثَّرتْ فيه كثيراً, فهي سيدة تجيد الحكى, وتحفظ الكثير من تاريخ البلدة, وذاكرتها تحوى الأغانى الشعبية, والعَدِّيد, وأغانى الحجيج (الحنين), نعم إنها هى من جعلته يعشق الحكاية.

يقول البلكي عن نفسه: شدتنى الأماكن التى تحيط بي, خصوصاً البيوت القديمة, التى تربيت فى واحد منها, وسمعت بين جدرانه حكايته, وكيف شُيّد, وفى اللحظة التى تمت فيها إزالته لتقوم مكانه كتلة من الجدران الخرسانية, رأيت دموع جدى, فتحرك القلم بعد سنوات وكتبت إحدى رواياتي وسميتها تل الفواخير.

وفى لحظة ما كانت فارقة فى حياة القرية, شدت الغربة الرجال, فركبوا الطائرات, وتغيرت الحياة وكذلك العلاقات. كان والدي ضمن هؤلاء, فنشأتُ وقتها بين وجوه أخوالى، اخترت وجهاً منهم ومنحته لقب أبى, وحينما أخذونى إلى والدي فى زيارة له, أنْكرْتُه, وبعد سنوات, عادت إليَّ الحكاية, فسجلتها فى روايتي بياع الملاح. لقد قرأ مصطفى البلكي لنجيب محفوظ, وتيمور, ويوسف إدريس, وقرأ التاريخ الذي يستهويه بوجه خاص.وشده البساطى, فغرق فى عالمه, وكذلك يحيى الطاهر عبد الله الذى تعلم منه كيفية توظيف التراث, وكذلك قرأ محمد مستجاب الذي لفت نظره إلى الأسطورة التى تهيمن على عالم انْتمَى إليه, وقرأ إبراهيم أصلان الذي تعلم منه أن الجملة الجميلة هى التى لا استغناء عنها.

درس مصطفى البلكي الكيمياء وتخرج في كلية العلوم جامعة أسيوط، ولم تمنعه دراسته للكيمياء من التفاعل مع الأدب والامتزاج مع رحيق إبداعه القصصي والروائي، بل ربما كانت هي عاملاً نشطاً ومساعداً وبكل قوة وقف بجانبه في مسيرته على درب الكتابة.

يقول د.ثروت عكاشة السنوسي عن مصطفى البلكي إنه يكتب القصة القصيرة ببراعة، ويكتب الرواية بالتاريخ، وبحنكة كاتب يعي ما يكتب، ويستطيع حفر رواياته مستخدماً مكونات وعناصر بيئته وأدواتها. وهكذا يبدو مصطفى البلكي مغرماً بالتاريخ حتى أنه كتب أربع روايات تاريخية للشباب. أما ذاكرة البلكي فلا تشغلها سوى قريته التي هي بمثابة عالمه الأثير الذى يشده دائماً, بكل ما فيه من متناقضات, فهو أحياناً يكون عالماً مغلقاً وفى نفس الوقت متكاملاً, تبدأ الحياة منه وتنتهى به, مفرداته هم العواجيز وحبه لوجوههم التى تحمل إرثا من الهم والتعب, والشقاء, والنساء اللاتى يشعن بين جدران البيوت, لهن عالمهن الخاص, وهذا العالم يعرفه البلكي معرفة وثيقة لارتباطه بجدته لأمه, تلك المرأة التى رأت في حياتها الكثير, وقد كتب عنها الكثير من القصص, ورواية أخرى قيد النشر.

نشر مصطفى البلكي الكثير من الكتب، ما بين رواية ومجموعة قصصية، ورواية لليافعة، وحصل على العديد من الجوائز الأدبية التي تثبت أنه قاص وروائي يستحق كل تقدير لإبداعاته التي ينجبها في هدوء بعيداً عن الضجة والأضواء الكاذبة التي تخدع مَنْ سُلّطت عليهم، فينخدعون في أنفسهم وإبداعهم، وينتهي الأمر بهم إلى كتابة لا تليق حتى بمبتديء أبداً. ما زالت فترة الطفولة تشد مصطفى البلكي حتى الآن, ولا يزال يشعر أنها لن تنتهى لإيمانه بأن بداخل كل منا طفل حينما يفقده، يفقد جزءاً جميلاً من حياته.

ولأنه طفل كبير فلا يزال يحتفظ ببراءة الأطفال وبنقاء دواخلهم، يحب الجميع ولا يجد في نفسه ذرة حقد أو حسد للآخرين، لإيمانه بموهبته وثقته في نفسه.

يقول مصطفى البلكي في إحدى رواياته: ” كل شئ فـي مكانه: الغُرف مغلقة عليها أقفالها, متراصة فـي صفين منتظمين، بينهما طرقة مبلطة ببلاط خرساني، تآكلت حوافها، يفصل بين كل بلاطة وأختها فراغ, سمح لنباتات صحراوية من الفصيلة الشوكية بالطلوع…. فى نهاية الطرقة يقبع وابور النور بلونه الأسود المتهالك صامتاً..خلفه على مسافة مائة متر تقريباً تطل شجرة “عبد النور” بأغصانها المثقلة بورق أصفر تشتاق لموسم الربيع… تطل على المستوطنة من فوق ” التلة ” التى تخفى خلفها ركام الخشب.

نظرة واحدة كفيلة بإعادتك لسنين مضت، وبالتحديد لتلك العصرية التى غادر فيها جسدك سيارة المؤسسة وبيدك حقيبتك الجلدية، المكتوب على سطحها اسمك فوق شريط بلاستر بخط “وجنات” الرقعة. هرع إليك قاطنو المستعمرة بأجسادهم المتباينة:السمين،النحيف، والبين بين، نامت أياديهم الخشنة فى يدك الناعمة،شعرت كأنها أرض محروثة “.

الآن لا يكتفي مصطفى البلكي بكتابة الإبداع، قصة ورواية، بل أصبح يكتب ما يمكن لي أن أُسمّيه بومضاتِ حكيم، ومضات ينقل فيها خبرته الحياتية للجميع، ومضات كلها حكمة ولها فائدتها الكبيرة التي ستعود على كل من يقرأها ويتأملها.

المجاز والمطبخ.. قراءة في “ثورة الفانيليا” لهبة الله أحمد

د.سيد ضيف الله “ثورة الفانيليا”...