أحمد رجب شلتوت

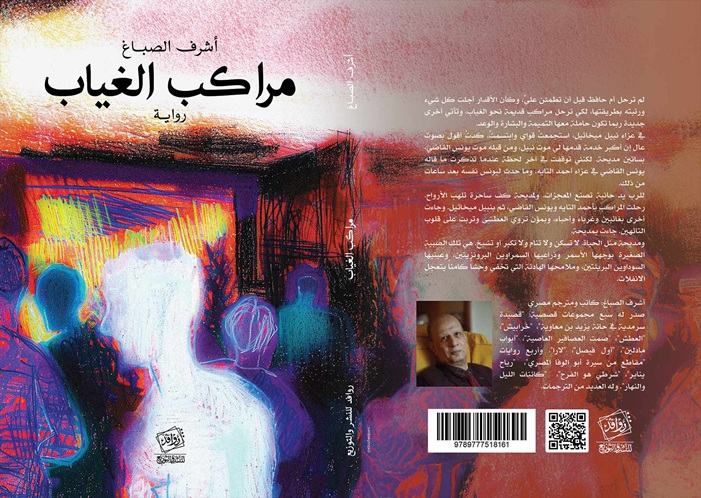

تقدِّم رواية “مراكب الغياب” (دار روافد 2024)، للمبدع “أشرف الصباغ” تجربة سردية ثرية تتحرك على تخوم الوعي واللاوعي، المدينة والذات، التماسك والتشظي. وعلى الرغم من ظاهرها الواقعي الحي، فإن الرواية تقوم على بنية عميقة من الرموز والإشارات التي تحيل إلى مأزق وجودي يعانيه الفرد في ظل مدينة كاسرة مثل القاهرة، حيث يتحول الحلم إلى تيه، والمعنى إلى عبث. وتتقاطع الذوات الفردية مع الخرائط المتشظية للمدينة والذاكرة والمكان. فالرواية، في بنيتها العميقة، ليست مجرد سرد لحكاية سامح وأصدقائه، بل هي مرآة كاشفة لانكسارات جيل كامل يبحث عن معنى لحياته في ظل غياب الأب، وتآكل المرجعيات، وتحوّل المكان من مأوى إلى منفى داخلي.

بداية من العنوان تبدأ الرواية في ترسيخ مركزية الغياب كإطار شعوري وحركي. ف “مراكب الغياب” ليست مجرد استعارة عابرة، بل بنية دالة تتكرر وتتوالد داخل النص، سواء في غياب الأب المؤسس، أو الأم/الحبيبة، أو الوطن المتخيل، أو حتى الصداقة كقيمة جامعة. الغياب هنا لا يُعاش فقط بوصفه فقدًا، بل كقوة طاردة، تدفع الشخصيات إلى التآكل أو التقهقر.

سامح – الراوي والشخصية المحورية – يتشكل وعيه في ظل هذا الغياب المزمن، الأب الذي لم يعرفه، الحبيبة التي يخشى فقدانها، المدينة التي تسحق ساكنيها، والأصدقاء الذين ينفرط عقدهم بهدوء. والغياب في الرواية لا يخص الأفراد فقط، بل يتجاوزهم إلى الأفكار والمشاريع الجماعية: مشروع الوعي، الثورة، التغيير، حتى الكتابة ذاتها تُشكك الرواية في جدواها.

الذات والمدينة:

القاهرة في «مراكب الغياب» ليست فقط خلفية للأحداث، بل شريك وجودي للشخصيات، خصوصا سامح. المدينة القديمة، بحاراتها وأزقتها وساحاتها الضيقة، تبرز باعتبارها مكانًا خانقًا، مترامي الأطراف، متاهة نفسية وجغرافية. المدينة ليست حضنًا دافئًا، بل عدوًا متربصًا،

“كان يحب أن يسير في طرقاتها الجانبية، لكن المدينة تخونه كل مرة”

هذا التوتر بين الانجذاب والنفور، بين الانتماء والاغتراب، يجعل من علاقة البطل بالقاهرة نموذجًا لتمزق الذات في زمن التحولات الكبرى. هنا تصبح المدينة مرآة لداخل الشخصية، وتتحول إلى كيان مخيف، ضاغط، يطارد أبطال الرواية ويُطحنهم في دوامة من اللاجدوى.

أول ما يلفت الانتباه في الرواية هو المفارقة الحادة بين كراهية الراوي المعلنة للقاهرة، وتوغله المتكرر في جنباتها. فالقاهرة في الرواية كيان ضاغط، خانق، يحمل وجوهًا متعددة، من البارات إلى المقابر، ومن المقاهي الشعبية إلى الشقق الجماعية. الطواف السردي عبر المدينة ليس ترفًا بل بنية دلالية تؤسس للكراهية. فكأن الرواية تقول: لم نكره القاهرة لأنها ضاغطة فقط، بل طُفنا في تفاصيلها لنثبت أنها خانقة بلا خلاص. المدينة هنا لا تمنح الحماية بل تكشف الهشاشة، ولا تصنع البطولة بل تُنتج الخذلان.

مقاومة النسيان

تلعب الذاكرة دورًا مركزيًا في الرواية، لا كاسترجاع لما مضى فقط، بل كوسيلة للمقاومة في مواجهة الغياب والنسيان. تتنقل الرواية بين الحاضر والماضي، عبر استدعاءات متقطعة لتفاصيل صغيرة: جلسات المقهى، أصوات الأصدقاء، رائحة الأم، ملمس الأب الغائب، كلها شذرات تعيد بناء الحاضر المهشم.

لكن اللافت أن هذه الذاكرة ليست نقية ولا شفافة، بل ملوثة بالخوف، بالارتباك، بالشك في صدقيتها. فحتى حين يحاول سامح أن يتشبث بها، تدير له ظهرها أو تتبدد، مما يرسخ الشعور بأن الزمن لا يستقيم، وأن الماضي ليس ملاذًا بل شبحًا آخر.

المراكب كمجاز وجودي

اختيار العنوان “مراكب الغياب” لا يبدو عفويًا، فهو يحيل إلى استعارة وجودية بالغة الكثافة. فالمراكب ترمز تاريخيًا إلى الرحلة، الانتقال، الأمل، أو الهروب. لكنها في الرواية ليست مراكب نجاة بل مراكب فقد، تحمل الأرواح الغائبة، وتنقلهم من ضفة الوجود إلى ضفة الفقد. واللافت أن هذه المراكب لا تظهر فعليًا في الفضاء الروائي إلا بشكل إيحائي، مما يعزز طابعها الرمزي. فكل شخصية في الرواية تركب مركبها الخاص نحو غياب ما: غياب المعنى، غياب الحب، غياب الذات، غياب الوطن. وكأن كل مركب يحمل شخصًا ما إلى التيه.

دوائر التيه

الزمن في الرواية يتحرك في دوائر، فلا خطية سردية واضحة، ولا تأريخ زمني دقيق. هذا التشظي الزمني لا ينم فقط عن بناء فني واعٍ، بل يعكس بصدق حالة التيه التي تعيشها الشخصيات، التي لا تجد في الماضي سندًا، ولا في الحاضر يقينًا، ولا في المستقبل أفقًا. إنها شخصيات معلّقة في فراغ وجودي، تُعيد اجترار الغياب بوصفه قدرًا.

واحد من أبرز ملامح الرواية هو اشتغالها على تغييب الوعي: شخصياتها تسكر، تتعاطى الحشيش، تغيب طوعًا عن الواقع. وهذا الغياب ليس مجرد هروب، بل هو فعل وجودي يُعبّر عن رفض ضمني للعالم ولقيمه المنهارة. مع ذلك، تبقى الرواية نفسها واعية بهذا الغياب، لا تسقط فيه، بل تكشفه وتعرّيه، وتحاكمه من خلال بناء سردي يضع القارئ في قلب الأزمة دون وعظ مباشر.

مرآة للتآكل

يتمركز السرد حول راوٍ واحد هو سامح علوان، وهو اختيار له دلالته. فسامح يمثل عين المراقبة، الشخصية التي لا تملك سلطة الفعل لكنها ترى وتلتقط وتستبطن. عدم إتاحة السرد لبقية الشخصيات يعكس رؤية مفادها أن الجميع متورط، لكن الصوت الأوضح هو لصاحب المسافة، للذي يرى نفسه في المرايا المكسورة للآخرين.

ويبدو تفتت العلاقة بين سامح وأصدقائه – الذين كانوا فيما مضى جماعة مترابطة – كمؤشر على اهتراء العلاقات الإنسانية في زمن الفردانية والتشظي. تبدأ الرواية من لحظة لقاء قديم، لكنه لا يعيد اللحمة بل يكشف هشاشتها، مكتبة مديحة، أو الغرزة، التي كانت مسرحًا للقاء الأصدقاء، تتحول إلى فضاء طارد، حيث يذهب سامح إليها خلسة ليختلي بمديحة. وهكذا يتبدل معنى المكان، من “حاضن للجماعة” إلى “مسرح للتفرد”، ومن “مشترك جمعي” إلى “ملاذ فردي”. المكان إذًا ليس مجرد شاهد على الغياب، بل شريك في صناعته.

وسامح، الذي يحاول أن يكتب، يجد نفسه عاجزًا عن مراكمة الكلمات. تتجلى الكتابة هنا كفعل مشكوك فيه، كحلم مهزوم قبل أن يولد. وهو ما يعبّر عن أزمة الكاتب داخل الرواية، وافتقاده للثقة في اللغة والقدرة على التغيير.

الرواية توظف ذلك ببراعة، إذ تحوّل الكتابة إلى سؤال وجودي، وليس مجرد أداة سردية. فالسؤال لا يصبح فقط: ماذا نكتب؟ بل: لماذا نكتب؟ وهل ما نكتبه يصمد أمام هذا الطوفان من الغياب؟

مراكب الغياب رواية مكتوبة من قلب الهزيمة، لكنها لا تُنشد البكاء، بل تمعن في تحليل التشظي من الداخل. إنها عمل أدبي يلتقط اللحظة التي تفقد فيها الذات مرجعياتها وتبدأ في البحث عن بدائل غير يقينية: الحنين، الكتابة، الذاكرة، الحب، لكنها بدائل مثقوبة.

تطرح الرواية عبر حكايات شخوصها أسئلة ما بعد الهزيمة، سواء على الصعيد الوطني أو الشخصي، وتبدو كأنها الامتداد النفسي والثقافي للهزائم الكبرى التي ضربت الجيل العربي منذ نكسة 1967. وفي ذلك تلتقي ـ دون قصد مباشر ـ مع إرث روائي مثل «ثرثرة فوق النيل» لنجيب محفوظ، وإن كانت «مراكب الغياب» تقفز إلى ما بعد “ثرثرة” ما قبل الانهيار، لتغوص في ما بعد السقوط، حين تصبح اللغة نفسها موضع شك، ولا تصبح الرواية مجرد سردية عن جيل، بل مرآة كاشفة لذواتنا ونحن نعبر زمن الغياب بلا مراكب.

اقرأ أيضاً

https://alketaba.com/%d8%a3%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/