د. رضا عبد الرحيم

يرى ميشيل فوكو شكل العلاقة بين المعرفة والسلطة بأن المعرفة لا تقود إلى السلطة والسلطة لا تفضي إلى المعرفة. وتبدو المعرفة/السلطة كوحدة بلدو أنها تنفصم.

ويستطيع المرء أن يقول، إذا ما أعاد صياغة ما يقوله فوكو، بأن القومية والديانة والإثنية لا ترتبط ببعضها بعضا فى الفكر الصهيونى فحسب، بل هى متبادلة، أو متشابكة، فيما بينها كذلك. فكل فئة من هذه الفئات تمثل شرطا لازما، مع أنه غير كاف بحد ذاته، لجميع الفئات الأخرى، وتحتاج كل فئة منها الفئتين الأخريين من أجل إنتاج ” الذات الصهيونية”. ولا تنجح هذه الفئات الثلاث فى صناعة هوية صهيونية متماسكة إلا عندما تظهر معا.

وعلى الرغم من أن الصهيونية تدمج هذه الفئات الثلاث معا، فهى تواصل مع ذلك التعامل معها كما لو كانت الواحدة منها تقصى الأخرى وتستبعدها. ولا يمكن فهم النجاح الهائل الذى حققه المشروع الصهيونى خلال القرن العشرين إلا فى إطار علاقته بوضع الهيمنة الذى أمنته الصهيونية عن طريق التعبئة والتعاون والاستقطاب- من خلال هذه الفئات- وليس على أساس الإكراه أو الاضطهاد (طالما اتصل هذا الأمر بالذوات اليهودية التى يستهدفها هذا المشروع).

تختلف السير التاريخية المكتوبة روائيا عن السير التى يكتبها المؤرخون، ذلك أن الفنان حين يبدع عملا فنيا حول إحدى الشخصيات لا يقدم درسا فى التاريخ، بل يقدم فنا، ولذلك فهو لا يقدم الوقائع التاريخية وحدها، بل يضيف إليها شيئين، هما: أولا الخيال، ثانيا الرؤية الخاصة به.. وحدود الخيال فى روايات السير التاريخية هى عدم التناقض مع الحقائق الثابتة تاريخيا وفيما عدا هذا فالمساحة مفتوحة أمام الكاتب بلا حدود

إن البحث عن الشخصية اليهودية هو بحث يرمى إلى التعرف عن قرب كيف تُفكر وتُدبر هذه الشخصية، وكيف تبنى منطقها بالمغالطة والالتفاف على حقوق الآخرين، كيف تستبيح حُرمات الآخرين، كيف تتقن بناء منظومة الكذب ببراعة، وكيف تحتمى بشرنقة المظلومية لتعادود الإغارة على ضحاياها أصحاب الحق.

والجماعة الوظيفية مُصطلح قام بوضعه د.عبد الوهاب المسيرى إستنادا إلى مُصطلحات قريبة فى علم الاجتماع، لوصف مجموعات بشرية تستجلبها المجتمعات الإنسانية، من خارجها في مُعظم الأحيان،أو تجندها من بين أعضاء المجتمع أنفسهم من بين الأقليات الإثنية أو الدينية، ويوكل لأعضاء هذه الجماعة القيام بوظائف فى الغالب هامشية ومنحطة ودموية وأرتزاقية، ويتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات فى مجال تخصصهم الوظيفى عبر الأجيال ويحتكرونها بل ويتوحدون بها؛ لينتهى الأمر باكتسابهم هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم من خلال هذه الوظيفة لا من خلال إنسانيتهم الكاملة.فإنسان الجماعة الوظيفية إنسان اختزلت إنسانيته فصار كائنا ذا بُعد واحد.

والجماعة الوظيفية كما تكون أفرادا يمكن أن تكون دولة بكاملها مثلما إسرائيل نفسها فى الشرق العربى أو الأوسط؛ إذا أرادت أمريكا أن ترث الاستعمار القديم فاتخذت إسرائيل آله لأخضاع العرب من خلال اليهود ظانه بذلك بأها تخضع العرب لها إلى أمد بعيد.

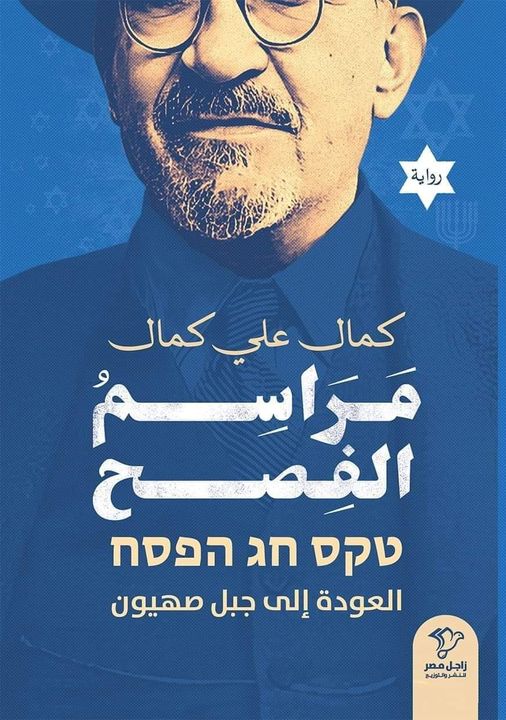

ورواية مراسم عيد الفصح للروائى كمال على كمال تتكئ على فكرة إنشاء الكيان الإسرائيلي، متخذة من سيرة مؤسسها حاييم وايزمان أول رئيس وزراء للكيان، سبيلا لشرح فكرة فوكو ومصطلح المسيرى.. إلا أن العمل الروائى يقترب من السير والتراجم عنه من العمل الروائي، فالكتابة فيه تقريرية (أسلوب بسيط صريح عار من الزخرفة)، خالية من الصور، ولا تلامس شغاف قلبك سلبا وإيجابا بما تستدعيه من مشاعر إنسانية! ولا تختلف كثيرا عن كتاب مذكرات حاييم وايزمان نفسه!

ولا يقف الكاتب كمال على كمال فى روايته مراسم عيد الفصح مثل الأديب أحمد على باكثير بأدبه وإبداعه في التصويرالأدبي المتحيز لقضايا أمته، وابراز الرؤية الفنية والفكرية التى كانت ثاوية فى تصوير”باكثير” للشخصية اليهودية، وتجلية الرسالة الفنية والإنسانية فى مُعالجة “باكثير” لقضية اليهود واليهودية فى أعماله.

ويحسب لـ باكثير- أنه عالج الموضوع، وصور اليهود بصورة موضوعية غير متجنية ولا مُغرضة، إذا لم يقتصر على تصوير الشخصيات اليهودية التى تُمثل الجانب الشرير وحده، بل عرض للكثير من الشخصيات اليهودية الإيجابية التى ترفض الحركة الصهيونية، التي تقوم على مبدأ التمييز العنصرى وترفض المقومات التى قامت عليها دولة الكيان الإسرائيلى.

ومما يدعم وجهة نظر الناقد فى رواية مراسم عيد الفصح (سيرة لا رواية) إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تفسر لماذا تطلب هذا السرد البسيط تقريبا فى اقتصاده الصور بنسبة كبيرة:

أولا: إن الراوى بطل العمل نفسه رجل علم (حاييم وايزمان) كيميائى استخدم علمه، للحصول على وعد بلفور؛ مؤمنا بأن تفوق الفرد داخل المجتمع، يجعله يقود هذا المجتمع كله إلى ما يصبو إليه.. فكفاح البطل من أجل إنشاء وطن يضفى على العمل نوعا من الكآبة والصراحة، إنها لغة الشخصية وليست لغة المؤلف وهذا يحسب للمؤلف، فنحن هنا أمام راو يقوم بدور الرواية، والسرد يمضى فى خط أحادى.

ثانيا: لا شىء يبدو مفيدا في قوله بصدد رواية ما، حتى نمسك بقضية صنعتها- على حد قول برس لوبوك-وهنا نختلف مع الروائى لعدة أسباب نذكر منها:

ـ ما يحمله العقل العربى والمصرى من بغض للشخصية التى تناولها الروائى، والطابع المذموم الذي لا نجده فى الرواية، فهل يظن الروائى أنه سيثير إعجابنا وربما تعاطفنا مع بطل العمل ودوره -اللا أخلاقى- الذي كان مؤثرا وعظيما فى اغتصاب أراضينا، وقتل أبنائنا حتى الآن.وإن كان بطلا قوميا لشعبه.

ثالثا: القضايا الروحية والخلقية غائبة تماما عن العمل، وإن كان الروائى قد نجح فى إبراز التناقض الذى كان يلف العلاقات بين الصهيونية والبريطانيين، فتراوحت بين التعاون المثمر والعداء والصراع.. كما نجح فى شرح جاف لفكرة رفض انصهار اليهود داخل مجتمعاتهم الغربية، وإنتاج الذات الصهيونية بمقوماتها

المتناقضة كما ذكرها فوكو آنفا. إلا أنه لم يعبر عن لحظات إنسانية خاصة للبطل-انكسارات- مثل متل ابنه الوحيد فى الحرب مثلا، أو حتى ما حاك ضده لإبعاده عن المنظمة الصهيونية، وختم روايته بلحظة تتويج البطل/العدو برئاسة وزراء الكيان المُحتل لأراضينا.

إن الصهيونية هجين فريد. فهى أوروبية فى جوهرها لكنها تتجسد فى الشرق الأوسط، ويسود الافتراض بأنها علمانية لكنها متشربة باللاهوت، وهى حديثة لكنها تستمد أصولها من جذور موغلة فى القدم. ولا تقدم أى حركة قومية أخرى مثل هذا الخليط من التمثيلات السياسية للشرق والغرب.