حسن عبد الموجود

لتحميل الملف كاملاً بصيغة pdf اضغط هنا

يحتفظ سعيد الكفراوى بمخطوطات 140 قصة نشرها حتى الآن. لم يتخلص من ورقة واحدة، وساعده على ذلك أنه يكتب فى أجندات وكشاكيل. حينما وقعتْ فى يدى وطالعتُ خطه الجميل شعرت أن هذه الأوراق، على ما يبدو، قادرة على أن تكشف الطريقة التى كان يتعامل بها الكفراوى، راهب القصة القصيرة المصرية، مع لغته، وقد كانت اللغة هاجسه الكبير، جنباً إلى جنب مع هاجسه الأكبر وهو الموت. فى هذا الإصدار الخاص، يتحدث الكفراوى عن عالمه، الحكايات التى شكلته فى المحلة الكبرى، وأقربائه وأحبائه الذين صاروا أبطالاً لعالمه الكتابى، ورحلته إلى القاهرة حيث أصبح ضلعاً أساسياً من أضلاع جيل الستينات، لولا أن مؤامرة، بحسب تعبيره، أدت لإبعاده من جيل وحوش الكتابة. يحكى: «عملت لمدة خمس سنوات فى السعودية، وحينما عدت، وجدت كل شىء قد تغير، وقد جاء صنع الله إبراهيم إلى بيتى، وقال لى: انت فاكر إنك هتروح تجيب فلوس وترجع تلاقى مكانك زى ما هوَّ فى الجيل، يا إما الفلوس يا إما الجيل، وانت ملكش مكان وسطنا»، وفى الجزء الثانى من الإصدار ننفرد بنشر كثير من مخطوطاته، مع قراءة حاولت أن تكون وافية بقدر الإمكان، فى أربع قصص، والتغييرات التى لحقت بها منذ كتابتها لأول مرة، وحتى إصدارها فى مجموعات.

«انتبهت عندما رأيتها هناك فى الركن، بنت وسط العيال، عرفت بأنها كفيفة، وكان وجهها أبيض مثل اللبن الحليب، وحين سألت عنها قالوا إنها خاتمة القرآن وفيها شىء لله.

حين ماتت وكتب الكاتب: تنشقت رائحة التراب ورأيت من فتحة القبر عظاماً مركونة فقاومت البكاء، وعندما رأيتهم يحملونها مكفنة اشتد عويلى، فأخذنى أحدهم وكان مصحفى ينفتح على الشمس».

من قصة «غياب» عن الطاهرة

انتقلنا فى الزمان والمكان، وعدنا إلى الوراء أكثر من سبعين عاماً، ووصلنا إلى قريته فى المحلة الكبرى خلال أربعينيات القرن الماضى، حين كان المشهد يتشكل من ثنائية: سطوة السادة وفقر الفلاحين، وكان النظر إلى الدنيا يتم من ثقب إبرة، يقول الكفراوى: «رأيت لأهلى شكلاً مع كل محصول، رأيتهم وهم يدرسون الغلة فى الصيف، وكان أبى يغطس بملابسه فى الترعة من الحر ثم يخرج مبللاً، ينشف فينزل الترعة مرة أخرى، وهكذا. وأتذكر وأنا راكب النورج أدرس الغلة أننى نمت وسقطت على الفلنكات وانجرحت وبدلاً من أن يطبطب أبى علىَّ ضربنى وقال لى: انتبه، وكان دائماً يقف على رأس الغيط ويقول: الحياة بمعناها هى الشدة فى مواجهة الصعاب».

كان سعيد حالماً على الدوام، وفى غَمرة أحلامه تعرَّف على الموت لأول مرة، يتذكر: «كنت أذهب إلى الكتَّاب، وكان فيه يا حسن بنت صوتها حسن، اسمها الطاهرة، إذا قرأت القرآن يحدث للأولاد ذهول، والشيخ قال لى: يا بخة العفاريت، تروَّحها وتجيبها، كانت كفيفة، وقد فعلت ذلك بانتظام، كنت أشعر بمتعة غير عادية فى صحبتها، كانت تتحدث لى، وتقول: نحن أمام دوَّار العمدة، احنا قصاد الزقاق الفلانى، كانت تعرف الأماكن كالمبصرين، وكان هذا مدهشاً وجميلاً، ثم ماتت الطاهرة فجأة، وأمرنا الشيخ أن نخرج من الكتاب فاتحين المصاحف، وقدام الجنازة، دخلت الطاهرة وأنا واقف على الباب وشفت عضم الميتين، وفى هذه اللحظة تكونت علاقتى العظيمة بالموت، الموت الذى يشغل جانباً ليس له أول ولا آخر فى 140 قصة كتبتها، موت الأطفال موت فادح، وأصبحت أول فكرة جدلية عندى فيما أكتب هى الموت والحياة».

أغوته القراءة منذ وجد مجلداً لملخص ألف ليلة وليلة مع قريب له، مدرِّس ابتدائى، قرأه تحت شجرة توت على النهر، وركبه مائة عفريت، ومن حينها بدأ فى قراءة مجلات الكواكب، والإثنين، والدنيا، وكان يطالع أى ورقة قديمة تقع فى يده، كما كان يذهب إلى السينما فى المركز، وكان هذا «مشوار» فى ذلك التوقيت. انشغل بأسئلة الذين يملكون والذين لا يملكون، الفقر والغنى، إلى أن وجد شيئاً اسمه الشعبة، وهى مقر الإخوان المسلمين فى القرية، يؤكد أنه فى الأربعينيات لم يكن هناك سوى الإخوان المسلمين فى القرى، ويقول: «كانت كل قرى مصر فيها شُعب، يعلمونك الرياضة ويأخذونك فى الكشافة ويدربونك تدريباً عسكرياً، وينزلونك النهر فجراً، أخذتنى ستى إليهم، وقالت لهم: علموا هذا العفريت الأدب، وأول تعليم أدب رأيته ولا أنساه يوماً، حين قالوا إن هناك كتاباً مدفوناً تحت الجميزة على النهر وطلبوا أن أذهب لإحضاره قبل الفجر، كنت صبياً بالكاد وصل إلى سن الـ12 والطريق إلى هذه الجميزة ملىء بمئات العفاريت، عفاريت تتقافز أمامك، وقد كان هذا خيالى طبعاً، وصلتُ إلى الجميزة وحفرت ووصلت إلى الكتاب وأخرجته، وقبل أن أتحرك سقط علىّ ظل ضخم، فالتفت، ووجدت شخصاً ملثماً يقف إلى جوار الجميزة وحاول أن يشد الكتاب من يدى فجريت بسرعة متجهاً إلى الشعبة، واتضح لى أنه أمير الجماعة وجاء لاختبار شجاعتى».

كبر الكفراوى وطرحت الحياة داخله أسئلتها، ما الأدب؟ ما المصير؟ لماذا هؤلاء الناس غلابة؟ وما تلك الحكايات التى كانت تقولها جدته؟ جدته لم تصمت عن العديد طوال عمرها منذ مات جده، كان يسمع عديدها على السطوح وهى تطعم الطيور، كما كان يراها تتحرك حوله تحلب بقرة أو جاموسة. على سيرة هذه الحكاية يتذكر: «فى معهد العالم العربى بباريس، كنا نتحدث عن السيرة الذاتية، أنا وإبراهيم عبدالمجيد، وإدوار الخراط وسلوى بكر، وآخرين، كنا عشرة تقريباً، كانوا يحدثون الفرنسيين عن البنيوية فنام الفرنسيون منهم، وهذا أقل واجب، فبالتأكيد سخر الفرنسيون فى أنفسهم من هؤلاء الذين جاءوا يروِّجون بضاعة فرنسية لهم، ثم جاء الدور علىَّ، قلت لهم: أنا لن أتحدث عن البنيوية لأننى لا أعرفها، أنا فلاح مصرى من قرية مصرية، يعنى خمسة آلاف عام فى الزمان والمكان، تقاليد وتراث وتمجيد للموت وأناشيد للحياة، سأحكى حكاية صغيرة عن هذه القرية، أنا لى جدة لا ترضى أى جاموسة فى البيت بيد تحلبها سوى يدها، وفى يوم سافرت إلى القاهرة لأن حفيدها مريض، وغابت ثلاثة أيام، فامتنعت الجاموسة عن الحليب، جاءوا بحلاب البلد، والناس أصحاب الأيادى الطاهرة، وضعوا لها فولاً وبرسيماً بدون فائدة، وكلما مر يوم حلبة الجاموسة ستخنقها، فمعروف أنها إذا لم تُحلب فى موعدها تضربها ضربة لبن وتموت، مثل المرأة لا بد أن تفرغ لبنها، جاء ناس البلد واتلَّموا حول الجاموسة، حاملين الكلوبات، وجاءت الجدة عند منتصف ليلة اليوم الثالث، ورأتْ رجال ونساء البلد يقفون أمام الحظيرة وهتفت: الله إيه ده؟ إيه الزحمة دى؟ فيه إيه؟ وعلى صوتها نزل اللبن، حكيت حكايتى ثم قلت للفرنسيين: الكتابة عندى من مصدر الصوت حتى جمار اللبن».

يستطرد: «وقف الفرنسيون وصفقوا لمدة ثلاث دقائق، (تحديد الدقائق الصارم للأستاذ سعيد الكفراوى) وإدوار الخراط قال لى: يا ابن الـ….. أقسم بالله القصة دى انت لسه مألفها حالاً واحنا قاعدين فى القاعة، هذه الحكاية تخبرك بوضوح ما الأدق، هل نحن نكتب الدنيا أم نكتب بها؟ هل أنت ككاتب تستغنى عن هذا الواقع أم أنه باستطاعتك أن تحوله إلى فن؟ أصبحت مشغولاً بهذا السؤال إلى اليوم، لأن الدنيا تبهرك بقصص أكثر سحراً من الخيال».

فى أواخر الخمسينيات صدرت مجلة «المجلة» برئاسة يحيى حقى، سجل الثقافة الرفيعة، وشهدت نشر أول قصة للكفراوى بعنوان «الموت فى البدارى»، حيث ذهب إلى مقر المجلة مرتدياً «جلابية» و«طاقية» فلاح، ولم يكن قد قابل أحداً من جيل الستينيات بعد، واتخذ القرار منفرداً، قابله يحيى حقى، وكان مندهشاً جداً من هذا الفلاح الجرىء، وسأله: هل تريد النشر فى «المجلة» فعلاً؟ ورد الكفراوى: أيوه، فسأله حقى مجدداً: انت عارف يا ابنى مين اللى بينشر فيها؟ ورد بنفس الجرأة: أيوه عارف، وذكرهم واحداً واحداً، الشيخ شاكر، ولويس عوض، وغالى شكرى، وشكرى عياد، وكل العتاولة، ونجوم الحقبة الليبرالية، فقال حقى: ما انت عارفهم آهو يا ابنى! وأمام إصراره، قال له: تعالى يا كفراوى، وأخذه من يده على بلكونة «المجلة» وأغلق الباب عليهما، قائلاً: اقرا يا سيدى. يستكمل الكفراوى: «بدأت فى القراءة، وهو فى التدخين، وبعد أن انتهيت قال لى: يا ابنى انت حسك جديد بالقرية المصرية، اقرا تانى، وقرأت مرة أخرى، ثم قال لى بعد أن انتهيت: فيه سكرتير تحرير قاعد برة، كان كمال حمدى، اديله القصة، وآخر الشهر لقيتها نازلة فى العدد الجديد، أول عدد يصدر بعد زيارتى للمجلة».

بعد 15 عاماً من اللقاء الأول، جمعه الزمن بالأستاذ يحيى مرة أخرى، فى المركز الثقافى الفرنسى، كان الكفراوى فى تلك الأعوام قد سافر إلى السعودية وعاد، قابله وهو يرتدى بدلة فخمة وكرافتة و«عامل أبوعلى»، لكن حقى عرفه مباشرة، رغم أنهما كانا يقفان فى ممر مظلم، وقال مندهشاً: كفراوى؟! فاكر لما كنت بتيجى المجلة لابس جلابية؟! يحكى الكفراوى: «قبلت يده ورأسه، فقال لى بتأثر: كانت أياماً جميلة، وفى عيد ميلاده فى الأتيليه، حكيت هذه الحكاية، على رؤوس الأشهاد، فبكى».

«.. ولسعيد الكفراوى عدد من مجموعات القصص صنعت له مكانة متميزة وأكدت حرصه على خوض تجاربه الإبداعية فى جسارة لافتة، كما أبرزت قدرته على التوغل فى عوالم لم تعتدها الكتابة القصصية خصوصاً عوالم المكبوت الغرائبى، منطلقاً من ميراث القرية المصرية ومن وعى يختلط فيه الحلم بالكابوس، لكنه وعى لا يتوقف عن التجريب الذى يستبدل مبدأ الرغبة بمبدأ الواقع، كاشفاً عن المناطق المعتمة لدوائر الحنين التى يتهددها الموت بأشكال عدة».

د.جابر عصفور

«شلة المحلة» من أكثر التجمعات شهرة فى الأوساط الإبداعية، وأضاف أعضاؤها الكثير للحياة الثقافية، بدأت قصتها مع شاب صغير، 22 سنة، حاصل على دبلوم «صنايع» ويعمل فى «النجدة»، كان يصلح اللاسلكى الخاص بالعمل حينما قابل سعيد الكفراوى وهو يسير فى أحد شوارع المحلة، وقال له: كل الناس يقولون إنك تكتب قصصاً، رد عليه: نعم أنا هو، فقال: أنا شاعر عامية، واسمى نصر أبوزيد. يقول الكفراوى: «كان نصر يصرف على أمه وثلاثة أخوة بنات، وولد، وأصبح صديقى منذ هذه اللحظة حتى مات، ذهبنا دحرجة حتى قصر ثقافة المحلة، وأسست أنا وهو نادى الأدب هناك، وبعد قليل جاء صبيان ظريفان فى ثانوى، محمد المنسى قنديل، وجار النبى الحلو، ثم أطل فريد أبوسعدة، جلسوا بعيداً، ربما لأنهم هابونا باعتبارنا الأكبر سناً، لكن بعد قليل جاء فريد أبوسعدة وسأل إن كان بإمكانهم الجلوس معنا؟ فأجبته: طبعاً، ثم جاء الخواجة من تالتة آداب وأصبح ناقد المجموعة، هذا الخواجة هو الدكتور جابر عصفور».

فى مذكراته «زمن جميل مضى» كتب د.جابر عصفور فصلاً كاملاً عن سعيد الكفراوى، مليئاً بالحكايات، أعاد علىَّ صاحب «زبيدة والوحش» حكاية منها قائلاً: «كانت لى شقة وحدى، وأبى كان يرسل الأكل من البلد فيأتوا إلىّ، وحينها طلع مثال أو مقولة: كُل يا جابر النقد يحب التغذية».

يعود إلى الحديث عن الشلة مستطرداً: «كنا أكثر شدة على بعضنا، ونبحث عن وعى متقدم، ولم تكن الماركسية قد وصلتنا، كنا ملتزمين بواقع نكتب عنه، ولا أعرف يقيناً ما الذى جعلنا ننحاز إلى الفقراء، ثم نقل إلينا جابر الماركسية من الجامعة، هو وعبدالمحسن طه بدر، حيث لم يحصل كل جيلنا، جيل الستينيات، على مؤهلات عليا، باستثناء البساطى وصنع الله وعبدالحكيم قاسم الذى حصل على مؤهل عال بعد توظيفه. أنا حصلت على دبلوم تجارة، ومحمد مستجاب وجمال الغيطانى مؤهل متوسط أيضاً، أصلان ابتدائية، وخيرى مفيش. أما المخزنجى فكان فى تالتة طب سنة 70 عندما أحضره محمد المنسى قنديل إلينا وصار جزءاً من جماعتنا، وجدناه أقرب إلينا من المنصورة، وأنا أعتبره من أدباء المحلة، وقد بدا لى منذ اللحظة الأولى موهبة استثنائية وإنساناً فى غاية الجمال والرقى والأناقة».

بعدما عرف سعيد طريقه إلى القاهرة، اكتشف المسرح القومى، وذهب لمشاهدة مسرحية سعد الدين وهبة «كوبرى الناموس» ولم يجد أى كرسى، يتذكر: «وجدت سعد الدين وهبة يقف فى قاعة المسرح فقلت له أنا قادم من المحلة ولا أجد أى كرسى، فأمسكنى من يدى وأحضر لى كرسياً عادياً وأجلسنى عليه فى أول صف».

أثناء قدومه لمشاهدة المسرحية، رأى الكفراوى، فى ميدان العتبة، شخصاً يعتقد أنه أحمد مرسى رائد الفنون الشعبية، يقف مع شاب نحيف وأسمر، ومرسى يقول لذلك الشاب: «أنا هطور الشكل ده»، وسمع بعض مفردات الأدب «رايحة جاية» بين الاثنين فتوقف ليتنصت، ثم اقتحمهما وسأل النحيف: «أنت جمال الغيطانى؟!» وكان الغيطانى قد نشر وقتها قصة المقشرة ولاقت صدى ممتازاً، وقال الغيطانى: «أيوه أنا»،، ورد سعيد: «أنا اسمى سعيد الكفراوى»، فقال الغيطانى صاحب الذاكرة القوية: «أنا قرأت قصة لك»، وسأله سعيد: «يا جمال.. هما الأدباء الشبان دول بيقعدوا فين؟!» فأجابه: «احنا بنقعد فى ريش»، وعندما سأله عن مكانها، وكان اليوم ثلاثاء، قال له: «انتظر حتى الجمعة، وسأصحبك إليهم هناك»، وصدق فى وعده، جاء فى موعده فى نفس المكان واصطحبه إلى ريش، يعلق: «وجدت الجماعة مصفوفين، إبراهيم أصلان، عبدالحكيم قاسم، محمد البساطى، الدسوقى فهمى،محمد إبراهيم مبروك، يحيى الطاهر عبدالله، أمل دنقل، محمد عفيفى مطر، محمد حافظ رجب، كانوا يجلسون حول نجيب محفوظ، فجلست ولم أنهض، وكنت أول محلاوى يأتى إلى القاهرة، وجرجرت الباقين خلفى، محمد صالح، ثم فريد أبوسعدة، ثم محمد المنسى قنديل، ما عدا جار النبى الحلو الذى فضَّل الاستمرار، ودخلنا فى معترك هذا الجيل».

بعد فترة طويلة صدرت «جاليرى»، وحلَّت عليهم أعدادها الأولى كالزلزال، نصوص جديدة، لمبدعين غير معروفين، يقدمون الكتابة فى آخر أشكالها عند همنجواى، وتشيخوف وفوكنر وكافكا، هؤلاء آباؤهم الحقيقيون، وانقسموا تيارات، بحسب تقسيمة إدوار الخراط نفسه، تيار محايد يمثله بهاء طاهر ومحمود الوردانى وإبراهيم أصلان، وتيار الواقعية الجديدة ويمثله سعيد الكفراوى ومحمد مستجاب، وهكذا.

فى هذا الوقت ذاع صيت شلة المحلة، فزارهم يحيى الطاهر عبدالله وخليل كلفت، وأمضوا ثلاثة أيام عندهم، وعلى سمعتهم أذاع بهاء طاهر قصصهم فى البرنامج الثانى، وبعد عام استضافوا إدوار الخراط وابنه إيهاب الخراط، يقول الكفراوى: «فى هذه الفترة عرفنا الطريق إلى بيت إدوار الخراط، وهو فى رأيى أحد أهم شخصيات الأدب المصرى العربى وقد أثر تأثيراً حقيقياً فى أكثر من جيل، هو وبدر الديب ويوسف الشارونى جماعة من مؤسسى حداثة الأدب فى مصر، وكان إدوار الفاعل رقم واحد فى جاليرى، وقد كتب عن كل من خصصت لهم جاليرى أعداداً خاصة، وهو كذلك يقف خلف السبعينيات بكتابه «القصة فى السبعينيات» ثم الحساسية الجديدة فى كتابه «الكتابة عبر النوعية»، القصة القصيدة، مات إدوار فمات معه النقد الحقيقى لمغامرات الكتابة، والساحة خلت من رجل منتبه، يبحث عن دوره نعم، ويبحث عن ريادته نعم، لكن تأثيره فى تطوير الكتابة فى مصر، لا يمكن أن يُنسى عليه رحمة الله، كنا نحج إلى بيته، ومعنا أصول قصصنا فيأخذها ويناقشها ونجدها بعد أربعين سنة موجودة فى ملف عنده، يعنى لما تضيع منك قصة قديمة تذهب للبحث عنها فى بيت إدوار وستجدها فوراً، الأرشفة كانت جزءاً من اهتمامه بدوره».

تغيَّرت فكرة سعيد الكفراوى عن الحياة ونوع الثقافة إزاء تعرضه لموقف من قِبل إبراهيم منصور، الذى عارض نشر قصتين له فى «جاليرى» بعد أن وافقت كل هيئة تحرير المجلة على نشرهما، وقال بالفم المليان، بكل وضوح: «ما يجيش فلاح ينشر فى المجلة»، وعندما عاتب الكفراوى العم إدوار الخراط قال له: «خلاص بقى.. انت عارف إبراهيم منصور».

لم يقف الكفراوى ساكناً ونشر فى أماكن أخرى، وبدأ الانفتاح على ثقافات مختلفة، حيث لم يكن يعرف سوى المصريين فقط، وعلى رأسهم نجيب محفوظ ويوسف إدريس ومحمد عبدالحليم عبدالله وفتحى غانم وتوفيق الحكيم وطه حسين، حتى بدأت ترجمات بيروت ومشروع الألف كتاب، يقول: «قرأنا كل ما تُرجم لدستويفسكى، وتولستوى، وفوكنر، وشتاينبك، وكافكا، وفى هذه الفترة بدأت علاقتى باليسار تختلف، كلهم يساريون، إبراهيم فتحى وشلته، والزعيم خليل كلفت، لم أغرق نفسى فى السياسة وتعاملت معها فى حدود ما يخدم الكتابة، إنما لم أكن كادراً تنظيمياً، اثنان لم يقدر أحد عليهما، ولم ينضما إلى أى تنظيمات، أنا وأصلان، كنا مع قيم اليسار وتقاليده وشعاراته فقط، وأيضاً يمكنك أن تضم إلينا أمل دنقل، أما المنظَّمون فكانوا يحيى وعبدالحكيم ورؤوف مسعد وإبراهيم فتحى».

يستطرد: «بدأت أعرف أن الكتابة سعى للمعرفة ودفاع عن أهوال الحياة والموت، وقر فى ذهنى أن الكتابة وسيط ما بينك وبين الوجود، وهى مثل الجرح، جرح لا ينسى، وتتسع الدائرة فى الفهم عبر مدارس كتابة فى جميع أنحاء العالم إلى أن تعثر على اللاتينيين فيغيرون وعيك بالفن والكتابة إلى أفق آخر».

رغم اعتداءات إبراهيم منصور على الجميع، إلا أن الكفراوى شعر دائماً بأنه صديقه، يعبِّر قائلاً: «قبل أن يموت بقليل كان يسخر من الجميع وسخر من خيرى شلبى، انت شفته بعد ما اتهد، نحن تعاملنا معه وهو عامل زعيم، يقرأ القصة وهى جميلة جداً ويقول لك: انت لا مؤاخذة تبولت على الورق؟! كان هناك اثنان لديهما حماية كاملة من سلاطته، منحهما أماناً دائماً، هما يحيى الطاهر عبدالله وإبراهيم أصلان، كان يشتم وربما يضرب مباشرة، كلنا كنا نخضع لسلاطة لسانه، كان ساخراً وقادراً على استحداث الفكاهة واستخدامها ضد الجميع فى أى توقيت، لكننى فهمت بعد ذلك أنها وسيلة للدفاع عن نفسه لأنه لا يكتب، كتب قصة «فى اليوم 24 ساعة»، و«بول وفرجينى» و«الحزن من الجانب ومن الأمام»، كتب 6 سطور وسمُّوه رائد القصة القصيرة، لكن نشاطه وحيويته كانا جزءاً من أسباب نجاح جاليرى، فهو من وقف خلف المعرض الذى أقامته، وأخذ لوحات من الفنانين التشكيليين الكبار هدايا وعمل معرضاً وباعها بـ150 جنيهاً وأصدر جاليرى، وكان معه جميل عطية إبراهيم أميناً للصندوق».

يبدو أن شعور الكفراوى بصداقته مع إبراهيم منصور لم يأت من فراغ، فالحكايات بينهما لا تنتهى، من أطرفها ما حدث مع فرخة «لاباس»، حيث كان أول مطعم يضع شواية الفراخ على الرصيف، وكانت الفرخة بـ25 قرشاً، نهض إبراهيم منصور واشترى فرخة لنفسه، والكفراوى ونجيب سرور يشعران بجوع كافر، وكادت معدتهما أن تدفعهما للنهيق، ويقول له سعيد: يا إبراهيم هات ورك، فيأكل ويضحك، ولا يلتفت حتى إليه مجرد الالتفات، وكان نجيب سرور ينظر إليه باستعلاء حتى يدارى نظرات استجدائه، لكن إبراهيم لا يمسه أى شعور، كان جامداً، كان الربع جنيه ملكه واشترى به الفرخة، وطالما أنه ملكه فلا يجوز أن يشرك معه آخرين حتى ولو كانوا أصدقاء على وشك الموت جوعاً على قارعة الطريق. يستكمل الكفراوى: «نجيب سرور كان معه ربع جنيه، أخرجه بعد قليل من جيبه وقال لى: «خد يا سعيد 12 قرش وروح هات نص فرخة ناكلها احنا الاتنين»، وتبقى معه 13 قرشاً. الأسعار كانت عظيمة وقتها، قزازة البيرة كانت قد كده (ويرفع يديه كأنه يصف إطار سيارة نقل) بستة صاغ. جلس إبراهيم منصور على رصيف ريش وقرقش الفرخة كلها مع أنه ممنوع إحضار أكل من الخارج إلى ريش، كان إبراهيم منصور سعيداً لأننا جوعى، سعيداً بشكل مبالغ فيه».

يقدِّر سعيد الكفراوى فى الأدب تجربة إدوار الخراط وعلاء الديب، ويصف يوسف إدريس بالحوشى أو الوتر المشدود، كان شخصاً ملهماً جميلاً وصاحب «غاغة»، وكانت مقالاته تثير الغبار. يتذكر أحد مواقفه قائلاً: «كنا نجلس يوماً فى مقهى ووجدنا من يصرخ فينا: يا جماعة اليهود قتلوا غسان كنفانى، وضعوا له قنابل فى قلب السيارة الفولكس فنسفته، وكان نجماً فى هذا الوقت، كرجل سياسة وروائى لا يضاهى. جاء يوسف إدريس وسأل: مالكم؟ فقلت له: قتلوا غسان كنفانى، فقال لى: قوم اشترى قماش، واشتريت لافتتين، وسليمان فياض كتب بخطه الحلو: إنهم يقتلون الكتَّاب أليس كذلك؟ والثانية: تسقط أمريكا وإسرائيل، فى وقت كانت الطوارئ فى ذروتها عام 72، وأنا جريت وجاءت رضوى عاشور وعبدالحكيم قاسم و«إيرينى» مندوبة وكالة أجنبية وديزموند ستيوارت والخواجات اليساريين، عملنا مسيرة خرجت من ريش إلى طلعت حرب ومنه إلى شارع فؤاد ثم العتبة ثم نقابة الصحفيين، وكان شعراوى جمعة يقف بانتظار المسيرة وحقق معنا، وأؤكد أنه إن لم يكن يوسف إدريس موجوداً فى تلك المسيرة لما حدث شىء، لأنه كان نجماً، وكلمته نافذة، وهو من بث فينا الحماس من روحه المتقدة».

«.. وفى الليالى التى كنت أرق فيها، فأنظر من نافذة المندرة على شجر الحديقة فأسمع الريح تطلع من الأفق المظلم، تعوى بالفروع، فيما يمسح الغبار وجه الأرض.. أعود بعينى من الشجرة إلى المندرة، لكننى لم أكن أسمع صوت السحرة فى المغارات القديمة، ولا أرى الجنىَّ الذى يفرد قدمه على البحر المالح.. رجل على شط بلاد الكفار، ورجل على شط بلاد المسلمين.

هل كانت فى السوط جالسة؟

على كتفك غطاء من صوف، جالسة تهدلين بالحكايا، وتقولين بالنبوءة.. هى الأيام تدور بى وأنا أقاوم ألا أنسى.

أحمل فى الصبح فأساً، فى قلبى الحنين وفى عينى الدموع.. أدور حول الشجرة التى فى طول قامة الغلام.. أحفر حول الجذر وأكشفه.. ثم أنتزعه بطينه، وألفه بالخيش، أحملها بين يدى وأذهب إليك فى مثواك الأخير.

لو أننى غير مدرك أن الذى يموت لا يعود. قادم إليكم تدفعنى مخاوفى.. أحرث حقول المغارب بينما دارنا بدت غريبة، أمام القبر تراب ككحل العين.. سبخ فى لون النشوق.. حجارة منثورة فى أركان المكان.. عظم لموتى، وسواعد لهياكل ممدودة، مستغيثة.. أمام القبر –قبرها – حفرت الحفرة، وشتلت الشجرة التى ستزهر فى آتى الأيام.. تلوت سورة العصر ثم صرخت بألم باكٍ:

خالة رحمة.. خالة رحمة»

«سنوات الفصول الأربعة»

مجموعة «مدينة الموت الجميل»

قبل سفره إلى السعودية، قضى سعيد الكفراوى ثمانية أعوام فى عزبة النخل، جعلته مقرباً لأمل دنقل، رغم أن دنقل ظل دائماً ينظر لهم باعتبارهم فلاحين قادمين من الأرياف، لكنه، كما يحكى الكفراوى، كان نبيلاً مع الموهوب وعدوانياً وجارحاً مع الأدعياء، يقول: «كان أمل دنقل صديقاً رافقته تسع سنوات، من زمن التعرف على القاهرة، حتى رأى فى يدى عقد عمل لشغلة محاسب خارج البلاد. نظر لى وقال: سافر لك سنة، صلح أحوالك وارجع، ستعود وستجد كل شىء على حاله. أمل أحد فرسان الصعيد الذين كتبوا قصيدة مشرعة على الآتى، تتقصَّى أحوال الإنسان وتدافع عن الوطن، كان يعاملنى وغيرى أول الأمر باعتبارى واحداً من كتَّاب الأرياف، وكثيراً ما رمى كلمات فيها من السخرية والاستخفاف، ولكنه أبداً لم يمارس عدوانه علىَّ. مضت علاقتى بأمل هكذا، حتى نُشرت قصة (سنوات الفصول الأربعة) بملحق مجلة الطليعة التى كانت تشرف عليها طيبة الذكر لطيفة الزيات. كان أمل يقيم معى كثيراً. كنت أسكن فى عزبة النخل خارج القاهرة، حيث كنا ننتقل لها فى ذلك الوقت بقطار الضواحى الذى يبدأ بمحطة كوبرى الليمون فى ميدان رمسيس. بدأ أمل المزاح والسخرية من جنس الفلاحين. أنا يومها قلت له: يا أخى، بدلاً من السخرية اقرا القصة دى. فتح المجلة وباشر القراءة وانتهى منها بعدها، صمت تماماً وتأملنى ثم قال: قصة حلوة، ثم كرر: حلوة بالفعل، وظل فى انفعاله صامتاً حتى دخلنا السكن. بعد تلك القصة تغيرت علاقتى بأمل دنقل، أصبح أكثر حنواً، ودائم الزيارة لى، رفقة المقهى تشكلت على غير ما كان، هنا رغبت فى منحة تفرغ، نصحنى أن أطلب من الأستاذ نجيب محفوظ شهادة ترشح وفعلت، وأعطانى الأستاذ نجيب الشهادة، وحصلت على المنحة. كان يأنس لأحلام زوجتى عليها رحمة الله. كانت تحب شعره، وكانت تردد دائماً قصائده، وحين عدت من تجربة سفر طويلة زرته فى المستشفى يومها، قال لى: والله وكبرت يا كفراوى، وعزمنى أنا والعزيزة عبلة وسامى خشبة فى الجريون، مغادراً المستشفى. أمل دنقل عليه رحمة الله من العالمين. رحل عن الدنيا وقد ترك شعراً يتحدى وجودنا الهش».

عرف الكفراوى عبدالحكيم قاسم قبل لقائهما فى «جاليرى»، فهو ابن بلده وكان السبب فى سفره إلى السعودية، حيث جاء أحد أيام عام 75 إلى المحلة، كانت أخته متزوجة هناك، وكان هو محاسباً فى شركة مقاولات، وضع فى يد سعيد عقداً، بمجرد أن رآه أمل نصحه بأن يقبل، ويسافر ولو لمدة عام، لكنه غاب فى السعودية بدل العام خمسة أعوام، وحينما عاد وجد الدنيا تحركت. يستطرد: «لا لم تتحرك، وإنما تغيرت. كان هناك جيل يطلقون عليه الآن السبعينيات، وإبراهيم عبدالمجيد جاء من الإسكندرية، ومحمد المخزنجى وجار النبى الحلو ومحمود الوردانى أخذوا أماكن يستحقونها، فالوردانى ستينياتى باليوم، كان من أوائل من دخلوا معى المقهى، وانتهت المسألة بأن هذا الجيل يمثله فقط صنع الله، وعبدالحكيم وجمال وأصلان والبساطى، أما خيرى فقد ضموه متأخراً، طول عمره كان راجل بتاع الإذاعة وأرزقى، وعموماً الستينيات قائمة تم إقصاؤنا منها».

لطالما اعتبر الكفراوى أن محمد عفيفى أهم شاعر فى آخر خمسين عاماً، وهذا كان يضايق أمل، وإن كان يقول له: أنت حر فى رأيك، إلا أنه يتذكر: «ذات مرة تناول عفيفى شعر أمل فى ندوة بشكل سلبى، بعدها جاء عفيفى إلى حيث نجلس فى المقهى ومد يده باتجاه أمل ليصافحه، لكن أمل رفض، بل إنه ضرب يده الممدودة وصرخ فى وجهه: تشتمنى فى الندوات وجاى تسلم علىّ؟! وأنا فضحت أمل عند كل المجموعة، كلما أقابل أحدهم أقول له: تصور عفيفى مد إيده لأمل فمرضيش يسلم عليه، ينفع ده بالذمة؟! وإبراهيم منصور عاتبه: ازاى تعمل كده مع شاعر كبير؟! ازاى تهينه بالشكل ده؟! وأمل بعد أن تلقى العتاب منه ومن غيره قال عنى: الفلاح فضحنى!».

أما محمد عفيفى مطر، فيذكر له الكفراوى موقفاً آخر: «وقف عفيفى فى ستلا ومجَّد صدام حسين فاقتادوه إلى السجن من البلد، ذهبت مباشرة إلى طرة، أخرجت كارنيه اتحاد الكتاب على الباب وأخذه العسكرى ودخل به إلى المأمور فقال له: هاته، وكان شيئاً غريباً، لأن المساجين لا يمكنك رؤيتهم إلا بإذن من النيابة، ويبدو أن المأمور فهم أننى إدارى أو محام أو شخص له حيثية من اتحاد الكتاب، دخلت فسألنى: عايز الواد البعثى؟! ونادى على العسكرى: هات الواد عفيفى البعثى، وجاء عفيفى يرتدى جلابية وجبهته مشقوقة من منبت الشعر وحتى الحاجبين، وكان جرحه لا يزال أخضر، ولم ينطق بكلمة، ولم أنطق بكلمة، وصاح المأمور: شفته يا سيدى؟! هو ده الواد عفيفى، خده يا ابنى، واصطحبه العسكرى مجدداً إلى الخارج، فصرخت: لقد عذبوه يا للعار».

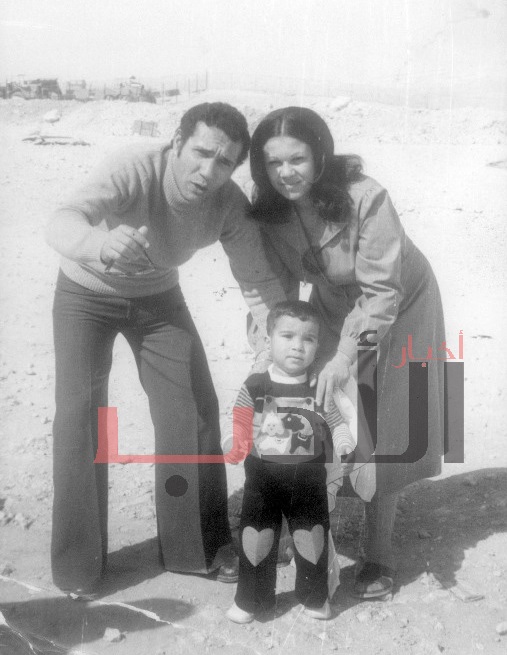

قضى سعيد الكفراوى أربعين سنة مع زوجته «أحلام»، قبل أن يفقدها فى مثل هذه الأيام من العام الماضى. لم يعرف يوماً امرأة أخرى عليها، فأطلقوا عليه «رجل المرأة الواحدة»، ولذلك سبب، يحكيه: «عشت معها بما يرضى الله، بوعى قروى يقول إنك لو خنت زوجتك من حقها أن تخونك، وفى هذه الحالة أموت، لو خانتنى أذبح نفسى. هى إنسانة راقية، ست الدنيا، منذ فقدانها أذهب إلى قبرها كل جمعة، وأحدثها هناك، لقد تركتنى وحيداً فى هذا البراح، لكن لا يزال صوتها يتردد فى عقلى ووجدانى، كنت أغفو فى البلكونة أحياناً وتأتينى هاتفة بحنو: قوم يا سعيد».

يتذكر: «عرفتها وأنا أعمل رئيس حسابات الجمعية الزراعية عام 70، وكانت فى القاهرة، لقد جئت خلف حلم «جاليرى» وكانت هى كاتبة فى الجمعية، كنا نزرع كيماوى وبذوراً، كان هذا ضمن شغل التسويق التعاونى الذى ظهر على يد عبدالناصر، وكنت أنتَ يا حسن ما تزال فى المجهول، أيام الستينيات. وقعت فى غرامها فوراً، وطلبت منها أن تأتى معى إلى المقهى، وجاءت، وصارت صديقة لأصدقائى، أمل دنقل، ويحيى الطاهر عبدالله، كان بيتها مفتوحاً للجميع ولم يخل سوى اليومين دول، إبراهيم منصور حينما رآها سألنى: لماذا لم تتزوجها إلى الآن، روح اتجوزها فوراً، ولموا لى فلوس، تقريباً 45 جنيهاً، سليمان فياض دفع عشرة جنيهات، وعلى سالم عشرة، وكل واحد من الباقين ثلاثة أو خمسة، وإبراهيم منصور دفع عشرة كذلك، لكنه آخر اليوم جاءنى وقال لى: هات خمسة جنيه هعمل بيها حاجة واجيبهالك بكرة، وأقسم بالله العظيم ثلاثاً أن هذا حدث».

كان نجيب محفوظ يندهش من تلك المجموعة، ويقول عنها، إنهم شباب يضربون بعضهم البعض ليلاً بـ«القزايز»، وصباحاً يتحركون وأيديهم فى أيدى بعض.

كانوا موهوبين، لكن هناك ثلاثة منهم على وجه التحديد، ليسوا سليطى اللسان، وإنما من أكثر الكتاب شراسة، وقد روَّعوا البلد، وهم يحيى الطاهر عبدالله، ومحمد مستجاب، وأمل دنقل، ويمكن أن نضيف إليهم الأبنودى، لكنه أفلت، المدينة هذبته بسرعة، فقد عرف عالم الأغانى والمطربين. أما الأكثر موهبة فى هذا الجيل من وجهة نظر الكفراوى، فهو محمد مستجاب، يصفه قائلاً: «هو أكثرنا موهبة، متوحش، غير طبيعى، لكن لقمة العيش أكلت موهبته، اشتغل فى الشرق الأوسط، والعربى، وبالتالى ترك عدداً محدوداً من الكتب الفذة، حاجة على مية بيضا، استطاع أن يقدم الصعيد كما لم يقدمه أحد، شخصيات وغرابة ولغة فريدة وأحلام وكوابيس وتارات وعلاقة بالحيوان، وقد رثيته مرتين، كان شخصاً عدوانياً ويعبِّر عن رأيه بصراحة غريبة جداً، كأن يقول لأحدهم: انت جاهل، انت بقرة، كنت كاتب قصة اسمها «شرف الدم» وطلب أن أقرأها وقرأتها وحينما انتهيت أحضر قزازة ويسكى ودلقها كلها على رأسه، وأنا شعرت بالجنون، وقلت له: إيه ده؟ بتعمل إيه؟ ولم يرد علىَّ، وحتى الآن لا أعرف فعلاً لماذا أقدم على هذا؟ هل يُعبِّر عن سعادته؟ أم كان يشعر بالغيرة؟ لا أعرف فعلاً».

فى قصة «شرف الدم» يحكى الكفراوى تجربته الفريدة مع أقربائه الراحلين، مجدداً، ويخبرنى أننا يجب أن نحكى القصة الواقعية ونربطها بفقرة من القصة، فالكل يتناقل هذه الحكاية بدون أن يكون قد قرأ القصة التى كتبتها عنها. كان الكفراوى الوحيد الذى رأى أهله بعد أن ماتوا بسنوات، يقول: «حينما نزلت البلد وسألت عن أخى أخبرونى أنه يبنى المقبرة، وذهبت إلى هناك ووجدت ابن عمى وهو يقوم بنقل الرفات، وكان يحمل «شوال» وحينما رآنى أسقطه وأفرغه على الأرض، كنت أرتدى بدلة، قرفص مثل الذئب وسحب رأساً، وقربه من وجهى، وسألنى: مين دى؟! قلت له: أمى، ميتة والضبَّة اللى فوق غير موجودة، ودى مين؟! ستى، ميتة ولديها ثلاثة أسنان. هذا هو سؤال الواقع والمتخيل، الواقع منحك هذا المشهد وتلك القصة، وقد سألت عن أبى فقال لى ابن عمى: لم نجده، دفنوه فى تربة قديمة أو شىء من هذا القبيل، لكن فى القصة بدأت فى البحث عن أبى عند السواقى وفوق الجسور، وكلما بحثت كان شعرى يشيب، وكلما أوغلت فى البحث يأخذنى الزمن، حتى وجدت مرآة فى المدينة وحينما نظرت فيها صرخت: أبى، كأننا نحن الاثنان سلالة».

«قرفص ابن العم مثل ذئب وجلست أنا على الحصيرة أمامه.

مد يده وحمل جمجمة واجهنى بها. أخذت أتأمل فجوات العينين والفم والأنف، والجبهة الضيقة، والأسنان الثلاث الباقية فى الفك العلوى، وسرعان ما اكتست العظام باللحم والملامح، وشعت بالنور الإنسانى الحى، وبرقت العينان بالحنان القديم، وتحركت الشفتان ببسمة طيبة منيرة، صحت: إنها أمى أمينة!

– هى والله.

وخفت أن أمد يدى وألأمس رأسها وأنا أراها تحدق ناحيتى بفجوتى العينين الفارغتين. ركنها ابن العم ورفع الرأس الآخر فواجهنى الفك السفلى كامل الأسنان بينما العلوى خال تماماً، فصحت من غير وعى:

– ستِّى هانم!

– هى.

عندما فتحنا القبر، وضربته الشمس، رأينا أسنانها تضوى كحبات الماس، وتعرفت على «الطاهرة» أختى، وعمى «عبدالمنعم».. هؤلاء الذين قضوا فى حياتى قبل أن يرحل أبى.

استندت إلى جذع الشجرة مقهوراً وسألته صارخاً:

– وأبى؟

صمت لحظة، ثم نظر فى عينى، وتشاغل بإشعال سيجارته، حثثته صارخاً:

– أبى.. أين أبى؟

أجاب:

– لم نجد له أثراً».

ويمضى الكفراوى حتى نهاية القصة ورؤية أبيه فى المرآة:

«وكنت أخطو ناحية المرايا متأملاً ذلك الواقف فيها، وكأننى أشق الغيوم مثل طائر. الحاجبان، والعينان، والشفتان المزمومتان، ولمعة العين الخاطفة كحد السكين، والحزن المغلف الوجه كقناع قديم، والرأس وقد اشتعل شيباً.

أخطو وقد ملأتنى البهجة كلما تعرفت على ذلك الذى فى المرآة. كأننى أنسحب من تيار متدفق على أرض غير قلقة، وبصوت موسيقى يعلو من محل المرايا، وأنا اتأمل ذلك الذى أعرفه، والذى أمضيت عمراً باحثاً عنه، منذ تعرفت على الموت فى مقبرتنا النائية.

كنت قد جمعت عزمى عندما صرخت فى الشارع، وقد نفذت الصرخة من الطين إلى الماء:

– أبى… أبى… ».

قصة «شرف الدم» من مجموعة «دوائر من حنين»

يستطرد الكفراوى: «السؤال الذى حيَّرنى، هل التخييل أغنى من الواقع؟ أم التخييل والواقع صنوان؟ لا يوجد تخييل فى الدنيا من غير واقع، كتَّاب أمريكا اللاتينية استخدموا الواقع للوصول إلى التخييل الساحر».

يعود سعيد الكفراوى للحديث مرة أخرى عن الثلاثة كتّاب الأكثر شراسة؛ يحيى الطاهر عبدالله، وأمل دنقل ومحمد مستجاب، مؤكداً أن ثلاثتهم أغنوا الكتابة بحياتهم وإبداعهم، وكانوا قريبين من الناس بنصوصهم الجميلة، بالذات محمد مستجاب، الذى بدأ الكتابة فى عام 64، ثم غاب قليلاً ربما لمدة ثلاث سنوات مع المقاولون العرب فى العراق، وجاء من العراق إلى المقهى، لكنه لم يكن من محبى ريش، كان يميل لنادى القصة ودار الأدباء ويوسف السباعى، ربما كان قلقاً من أن يهبشه أحدهم وهو نفسه كما قلت عدوانى، لم يكن له علاقة بالسياسة، وكان صديقاً لعبدالعال الحمامصى والسباعى. يضيف: «مرات قليلة زار مستجاب المقهى، وكان دائم الجدل الحاد مع أمل دنقل لأنهما كانا يتميزان بالشراسة والتعدى وتجاوز كل الحدود، وعلى ذكر الصراعات الثنائية كان أمل ويحيى الطاهر عبدالله أيضاً لديهما صراعات صغيرة، وكان يحيى عندما يغضب من أمل يفترى عليه بكلمات تثير الضحك، ويقول مثلاً: احنا كلنا بنشرب سجاير فرط، أمل بيجيب العلب الكاملة منين؟! أمل عميل ليبى!».

ويستطرد: «عندما رحل يحيى حزن أمل حزناً شديداً، ورثاه فى قصيدته المعروفة «الجنوبى»، حتى فى مرضه كان دائماً ما يذكر يحيى الطاهر عبدالله بكل خير، مقدراً موهبته، وجموحه، وظل أمل ويحيى ومحمد مستجاب وعبدالرحمن الأبنودى علامة على ذلك العالم الغنى والحاد للصعيد. لقد أخذ أمل فكرة السجائر فى قصيدته الشهيرة من يحيى، وقلب الطاولة عليه:

كان يسكن قلبى

وأسكن غرفته

نتقاسم نصف السرير

ونصف الرغيف

ونصف اللفافة

والكتب المستعارة

هجرته حبيبته فى الصباح فمزق شريانه فى المساء

ولكنه بعد يومين مزق صورتها

واندهش.

خاض حربين بين جنود المظلات

لم ينخدش

واستراح من الحرب

عاد ليسكن بيتاً جديداً

ويكسب قوتاً جديدا

يدخن علبة تبغ بكاملها

ويجادل أصحابه حول أبخرة الشاى.

رحم الله الأربعة، جاءوا من الصعيد ليغنوا الكتابة المصرية فى ذلك الوقت بأجمل القصص وقصائد الشعر».

تعرض سعيد الكفراوى للاعتقال، مثل الكثيرين من كتّاب الستينيات، كان يسكن فى المحلة مع نفس المجموعة، فى شقة مشبوهة أصحابها إخوان، وفى نفس الوقت كانت شلة المحلة تسبب ضجيجاً فى قصر الثقافة ويُنظر إليهم باعتبارهم من اليسار. يعنى إخوان فى البيت، ويساريون فى قصر ثقافة المحلة، وفى ليلة كان الكفراوى فى الشقة بمفرده، الساعة الواحدة ليلاً، وسمع طرقاً عنيفاً على الباب، دخل ضابطان، وعندما نزل إلى الأسفل وجد سيارتى شرطة وتجريدة كاملة، لمُّوا تشيكوف وتولستوى باعتبارهما شيوعيين ويشكلان حرزاً وتم نقل الكفراوى وتشيكوف وتولستوى من المحلة إلى طنطا، ومن طنطا إلى القلعة، وكان يتبادل عليه اثنان صباحاً وآخران مساء، يقول: «أذكر أن هناك وكيلى نيابة كان كلٌ منهما يمسك بعصا، ويقول لى أحدهم: تعرف سيد مرسى؟! فأقول: أيوه ده خالى، فيقولان: ده إخوانى، وفى تنظيم الغربية، وهل تقابله؟ فأقول: أكيد أقابله لأنه خالى، أنت إخوان؟ فأقول: إخوان بأمارة إيه؟ أنت صاحب قصة «المهرة» المنشورة فى مجلة «سنابل»؟ فأقول: نعم أنا، فيها إيه؟ مهرة بيحتكرها الأخ الكبير، وبيرمح بيها فى البلد، وأخوه الصغير نفسه يركب المهرة زيه، إلى أن غاب الأخ الكبير وحقق الصغير حلمه بركوب المهرة ورمح فى البلد، وقد تم تفسير القصة على أن المهرة مصر، واللى راكبها عبدالناصر، والأخ الصغير يمثل الشباب الجديد، وأخدنا علقة على الموضوع ده، ثم يأتى محققان آخران فى المساء، ويسألاننى: تعرف إبراهيم فتحى؟! فأقول: صاحبى، ويسأل الآخر: هل تقابل لطفى الخولى؟ فأقول: أيوه، تعرف أمل دنقل؟ أقول: أيوه، يحيى الطاهر: أخويا وبقعد معاه على القهوة، وبالتالى كانوا يتعاملون معى فى الصباح باعتبارى إخوانياً وفى المساء باعتبارى شيوعياً! وظللت ستة شهور كاملة على هذا الوضع، كنت مثل نور الشريف فى «الكرنك»، كان إخوانياً وشيوعياً ومن المحلة الكبرى».

حكى الكفراوى الأمر لنجيب محفوظ فقال له: اقطع هذه القصة من حياتك، انسها، ولا تفكر فيها مرة أخرى، وأنا سأكتبها، وقد كان. أما البساطى فظل يتهمه بالنصب حتى توفى ولم يصدق هذه القصة أبداً، وبعد ستة شهور سأله أحدهم: يا ابنى انت جنسك إيه؟! جنس ملة أهلك إيه؟ أجابه: أنا لست إخواناً، لو إخوان حاسبنى على انضمامى للجوالة حينما كنت فى التاسعة من عمرى، قرأت فكرهم ونفرت منه، إنما أنا أقرب إلى اليسار. يعلق: «وضعونى فى الحبس الانفرادى، وأحياناً وأنا أجلس فى الزنزانة، كنت أسمع أصوات زملائى وأشعر بالونس، كان الصوت يشعرك بأنك فى الفردوس، وأحياناً كنت أسمع أحدهم يصرخ، وحينما أتأمل هذه الصرخة أفاجأ بأنها صرختى أنا، كنت أذهب كذلك إلى الحمام فى العاشرة ولا يسمحون لى بتكرار الأمر إلا بعد نصف يوم كامل، كانت نافذة زنزانتى ضيقة وبعيدة، وكانت محاطة بزنازين مسجاين يعذبونهم، وكانت آلامهم وأحلامهم وكوابيسهم تخترق مناماتى».

***

أوراق سعيد الكفراوى

قصص سعيد الكفراوى أقرب إلى كادرات سينما، حيث تلك الأطياف الجميلة القادمة إليك من مكان وزمان موغلين فى الجمال والعتاقة، قرويون لديهم فلسفتهم الخاصة عن الحياة، استقلوا عن العالم، وكأنهم اكتفوا بحدود الجغرافيا الخاصة بهم، جدات وأمهات حارسات للحياة، الحياة التى يعشش الموت على أطرافها منتظراً بمخالبه السوداء المخيفة، قديسون وقديسات، أطفال ملائكيون، وسعادات صغيرة يقتطعها الجميع رغم الفقر والموت والشر الرابض هنا وهناك. لو قرأت سعيد الكفراوى جيداً تستطيع أن تراه، بشحمه ولحمه، باسمه حتى، يكتب نفسه لأنه جزء من هذه الحياة، يكتب هواجسه، أو هاجسه الأكبر، وهو الموت، كانت الكتابة بالنسبة له، ولا تزال، سلاحه، الذى يشهره فى مواجهة ذلك الوحش، محايلته، محاولة فهمه، صرعه، أو إبطاء خطواته، إبقائه بعيداً، لكن الموت قادر على أن يتحور، وأن يتسلل، وأن يختطف أقرب الناس، هؤلاء الذين يشكلون طينة الكتابة عند الكفراوى. هذا الصراع بين سعيد و والموت أنتج هذه القصص العظيمة، التى تشكل ركناً شديد الأهمية فى المكتبة المصرية، هو أحد العظماء فى كتابة القصة، مثله مثل يحيى حقى، ويوسف إدريس، ومحمد المخزنجى، لا يمكن الحديث عن القصة بدون ذكر نصوصه، والحكاية جزء أساسى منها، الحكاية التى تحفظ عالماً بريئاً يقاوم الفناء، هناك فى الدلتا.

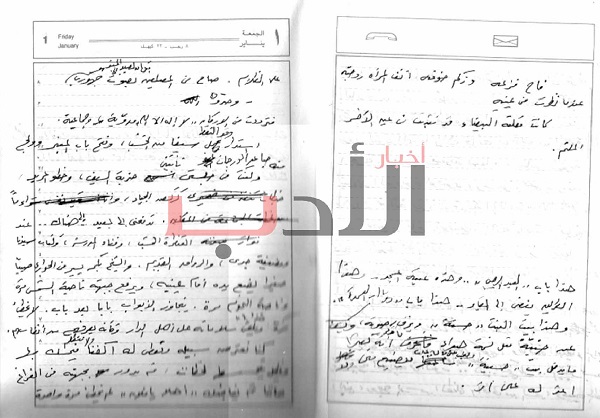

لم يكتب الكفراوى حرفاً بدون أن يدوِّنه فى أجندة أو كشكول، منذ عرف طريق الكتابة. إنه كاتب شديد التنظيم، حتى خطه الجميل المنظم يشبه شخصيته، تتجمع الأفكار فى رأسه، وحينما تحتشد، ويبدو ذلك الخزان فى عقله قد امتلأ بالحكايات والشخصيات يسحب إحدى أجنداته، ويبدأ فوراً فى تدوين ما يفكر فيه، يعود إليه بعد فترة، وقد يشطب كلمة، ويكتب بديلاً لها، قد يشطب فقرة كاملة ويستغنى عنها أو يدوِّنها فى صفحة خالية، لكن ذلك التنظيم الذى يسم خطه وصفحاته يجعل المقارنة بين الكلمات القديمة والجديدة سهلاً إلى حد كبير. كان الكفراوى يقول لى كلما هاتفته لأعرف رأيه فى قضية ثقافية: استنى علىَّ شوية.. هكتبلك نص صفحة وامليهالك، وبالتالى وبعد سنوات طويلة، وبعد ترديد هذه العبارة كثيراً أدركت أنه يكتب كل شىء، ثم إنه يكتب قصصه حتى الآن على الورق، وليست له علاقة بالكمبيوتر، وآخر ما دوَّنه على الأوراق هى مجموعته عشرون قمراً فى حجر الغلام، كتب كل قصة أكثر من مرة، ولكنه حتى الآن غير راض عنها، ولا يعرف السبب، إنها قصص عمره كما يقول، وهى المجموعة التى ترك لنفسه العنان فيها للانطلاق بعيداً أكثر من جميع المرات السابقة، ولكنه حتى الآن لا يعرف فعلاً متى يفرج عنها لتصدر فى كتاب. فى بيته بالمقطم، أحضر لى الكفراوى كومة أوراق ووضعها بين يدى، كانت ثقيلة وأجبرتنى على الجلوس. وضعتها جانباً، بينما بدأ هو فى إمساكها ورقةً ورقةً، قائلاً إن كل حرف كُتب عنه موجود فيها، منذ الستينيات وحتى الآن، كان بعضها مقالات مقصوصة من مجلات اختفت، وبعضها الآخر كتبه أشخاص رحلوا، أو لم يعد يربطهم شىء بالواقع الثقافى. أخذ الكفراوى حظه من النقد، وهناك نقاد كبار كتبوا عنه عدداً ضخماً من الدراسات، كان يعيد وضع ورقة ورقة على يدى الممدوتين، وبعد ساعتين من الكلام المتواصل عن تاريخ هذه الأوراق وسعادته القديمة بها والحكايات التى تربطه بمعظم أصحابها، تكونت الكومة مجدداً فى يدى، وعندما أيقنت أنه انتهى من كل كلامه أعدتها إليه مرة أخرى، وقلت له: عظيم.. لكن مش ده اللى بدور عليه.

كان صبوراً إلى أقصى درجة، وسألنى باستغراب: طب انت عايز إيه؟!، وبعد مناقشة قصيرة صدق توقعى. سعيد الكفراوى يحتفظ بكل كل ورقة كتبها، أحضر لى أجندة، ثم أخرى، وبعد قليل أحضر لى المنزل كله ودفننى تحته. الكفراوى يبالغ فى كرمه بعض الشىء. تصفحت إحداها، وسقطت عينى على قصة، وفتحت القصة فى أعماله الكاملة، وبدأت المقارنة بينهما، ثم ساعدنى، كنت أقرأ من الأجندة، ويقول لى إن هذا السطر لم يعد موجوداً، هذه الكلمة أصبحت كذا، تلك المرأة لم تعد فلانة بل علانة، كنت سعيداً كمن اكتشف كنزاً، ورحت أقلب سريعاً فى الصفحات، وأقرأ بالصوت العالى، وسألنى هو: يعنى انت كده مبسوط ؟!

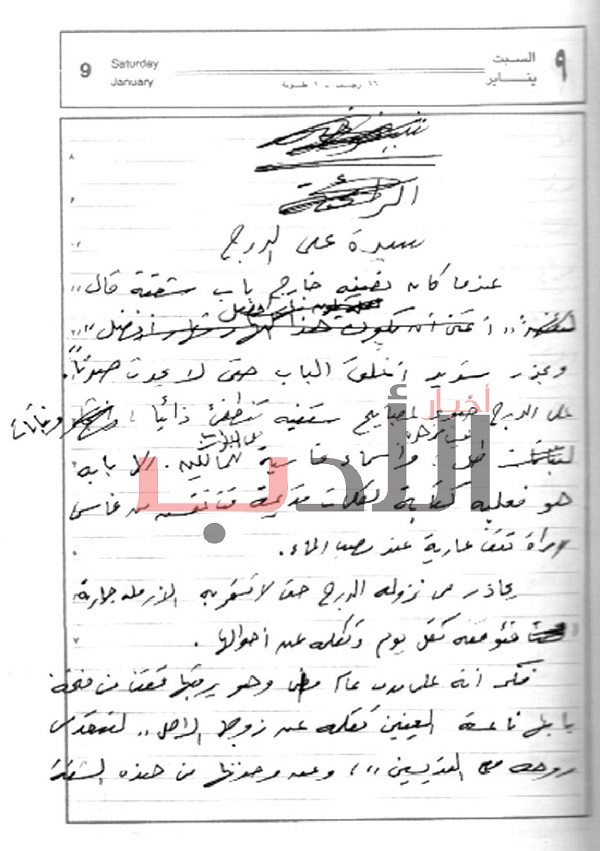

كانت البداية من قصة شيخوخة التى سماها بعد ذلك الرائحة ونُشرت أخيراً بعنوان سيدة على الدرج. كان الشطب على أول عنوانين ضعيفاً فى الأجندة، ولكن الخط كان واضحاً ومقروءاً أسفلهما، والأستاذ سعيد طلب منى الأجندة فى هذه اللحظة، وكنت مدهشاً، لماذا يريدها؟ وقال لى إنه يرغب فى مساعدتى، وشطب بقلم أسود ثقيل على العنوانين، وقال بصوت عالٍ إنه يفعل ذلك حتى لا أتوه، وشعرت فى هذه اللحظة أننى على وشك البكاء، وسألته: بتعمل إيه انت؟! فأخبرنى ببراءة منقطعة النظير أنه يريد مساعدتى: مش عايزك تتلخبط، فقلت اسيبلك العنوان الجديد بس! كان كمن يمحوا أثراً تاريخياً بالنسبة لى، وطلبت منه بأن يترك لى الموضوع. وأراد هو على ما يبدو أن يصالحنى، وأحضر لى من الداخل القلادة الذهبية التى حصل عليها بعد منحه جائزة الدولة التقديرية، كما أحضر لى القلادة التى منحتها له الأميرة فوزية، تحفة فنية لا مثيل لها، تخطف القلب، لم أرفع عينى عنها، وظل هو ممسكاً بها فى مواجهتى، كانت الحكاية التى يرددها عن هذه القلادة وكتبها فى قصة سكة الأميرات تبدو خيالية، لم أصدقه وهو يحكيها لى، اعتبرت أنها إحدى خرافات الطفولة، أو إحدى شطحاته الخيالية، وبعد أن مد يده بها إلىَّ وصارت فى يدى أصبحت أكثر حقيقة، كأن اللمس هو ما يعطى للأشياء مصداقيتها، وقد تذكر الكفراوى زوجته أحلام فى هذه اللحظة، ورقَّ صوته وهو يتحدث عنها كالعادة: بعد ذهابها أنا قلت للولدين لا أريد شيئاً مما تركته سوى هذه القلادة، ويقول بأسى: لم أتردد فى منحها لها، فماذا تعنى هذه القلادة بالنسبة لى بالمقارنة بماستى الحقيقية أحلام؟ لقد ذهبت وتركت لى هديتى، الله يرحمك يا أحلام يا حبيبتى، ثم ابتسم: عاوزها؟! خدها! بتكلم بجد والله!.

كان الكفراوى الصغير ابن التاسعة يحرس غيط طماطم، وكان على علم منذ بداية اليوم بأن الأميرة فوزية وشقيقتيها فريدة وفوقية سيحضرن إلى المحلة الكبرى لافتتاح مُبرٍّة محمد على، وهى عيادة أو مستشفى صغير للأرياف، كان طفلاً لئيماً، وعرف منذ اللحظة الأولى أن الموكب سيمر أمامه، خلع ملابسه ونزل الترعة، وبينما يسبح شاهد الموكب بسياراته الثلاث، سيارة ⊇لكل أميرة، وخرج من الترعة بسرعة، وطلع شجرة عالية وهو عريان ملط، وأمسك غصن توت وهتف: عاش جلالة الملك فاروق ملك مصر والسودان. يحكى: فوجئت بالسيارة الأخيرة تتوقف ثم تلفُّ وتسير ببطء فى اتجاهى، وهبطتْ منها الجميلة فوزية وجلستْ على الأرض مستندة إلى إحدى ركبتيها لتصبح فى مواجهة وجهى، وقد سألتنى زوجة شاه إيران فائقة الجمال: تحب الملك أفندم؟! فهتفت مرة أخرى فى وجهها: عاش جلالة الملك فاروق، ملك مصر والسودان، فخلعت من رقبتها قلادة يصل ثمنها إلى خمسة ملايين جنيه الآن، ووضعتها فى رقبتى، وركبت سيارتها مرة أخرى. وحينما انتهى سعيد من تذكر حكايته مد يده باتجاهى: هات القلادة يا حسن من فضلك.. أحسن ننساها.

سرت فى الشارع وأنا أحمل بنايةً من الأجندات، وكنت أحاذر ألا أتعثر فتنهار طوابقها. كنت أحمل ثروتى الحقيقية، كل حرف دوَّنه الكفراوى بخط يده فى حوزتى، ولمدة شهر تقريباً قرأت أعماله الكاملة، وكثيراً من المخطوطات، وأول انطباع خرجت به أن الكفراوى حاضر الذهن، يكتب ببساطة وبتدفق كأن مصدره ينبوع لا ينضب، يكتب جملة طيِّعة لا مجال فيها للغو، ولا لتعثر الكلمات، ولا للارتباك، ولذلك فإنه لا يُغيِّر كثيراً بعد ذلك، ولو قرأت قصته لن تشعر أبداً بأنها مكتوبة منذ سنوات بعيدة، صحيح أنك قد لا تكتب بنفس اللغة، ولكنك ستحبها وتحترمها، ستحب غنائيتها أحياناً، تلك الغنائية التى تناسب مجتمعاً تسيطر عليه حكايات أكثر أسطورية من الأساطير، ومشاهد رائعة لا تجدها حتى فى ألف ليلة وليلة، العلاقات بين البشر، وبين البشر وحيواناتهم، القديسون بجوار الشيوخ، والنساء قبل الرجال، والأموات يقاسمون الأحياء شوارعهم وأزقتهم وبيوتهم ومناماتهم. عالم حانٍ، وشخصيات لا تملك إلا أن تتعاطف معها.

تحكى سيدة على الدرج قصة أرملة مسيحية تُوقِف الراوى كل يوم أثناء صعوده وهبوطه، بمجرد أن تسمع صوت خطواته تفتح الباب وتفتعل معه حواراً، كان يفكر فيها على مدى عامين وهو يرقبها تقف فى فتحة الباب ناعسة العينين تحدثه عن زوجها الراحل (لتتقدس روحه مع القديسين) وعن وحدتها فى هذه الشقة الواسعة حيث تطاردها الذكريات، وبكاء زوجها الميت يتردد فى فراغ الشقة. فى هذه القصة حوار بسيط بين الاثنين، نعلم نحن القراء ويعلم الراوى ماذا تريد هذه الأرملة التى لم يلمسها إنس ولا جان منذ عامين، وننتظر نتيجة ذلك الحوار البسيط، بين امرأة متعففة، وراوٍ حذر يخشى الجيران وبالطبع زوجته، وربما من عودة الزوج الميت، فالأموات يسيطرون على عالم سعيد الكفراوى، والموت هو ما يحرك الأحداث، وتحسم المرأة الجميلة، كما تصورتُها، الأمرَ، حينما تقول جملتها البسيطة القاطعة: إن رجلاً حياً أفضل من كل الرجال الميتين. كانت بكل الطرق تحاول إيصال صوتها: الوحدة صعبة، وأنا امرأة عندى بنتان فى عمر الشباب، وأنت كما تعرف.. نحن لا نتزوج بعد أن يموت أزواجنا، ما يضنينى كيف سأعبر ما تبقى لى من سنين، ها هى تطلب منه الأمر بوضوح، لكنها قد تنهره، إنها لا تريد أى رجل: هل تريدنى أن أدور فى الشوارع؟! أنا سيدة محترمة وأنت سيد العارفين، وقد أدرك الراوى ⊇كم هى امرأة وحيدة تقاوم نفسها بعزة، وقد سقطت مقاومتها بعد عامين.

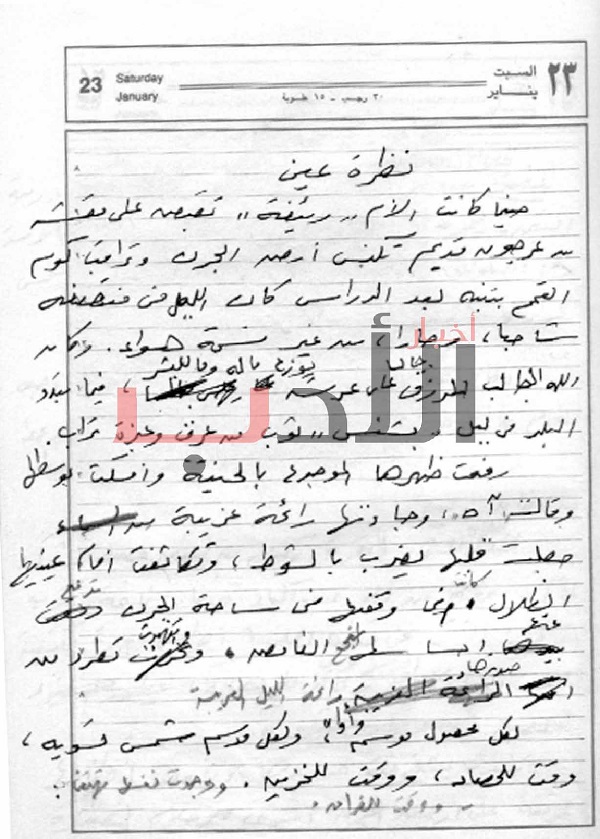

تدخل سعيداً كثيراً فى الجمل لا ليصحح ارتباكاً لكن ليجد ما يعتقد أنه صياغات أفضل، فى استهلال القصة كانت الكتابة تحتاج إلى ضبط بسيط: عندما كان نصفه خارج باب شقته قال: أتمنى أن يكون هذا النهار أفضل، وقد أصبحت بعد ذلك: عندما كان نصفه خارج باب شقته قال: لعل النهار يكون أفضل اليوم، شطب كذلك من قصته وصفه لزوج السيدة الراجل الطيب، ربما أرادنا أن نلمس طيبته بأنفسنا، أو ربما شعر بأن ذلك الوصف قد يجعل القراء يصبون لعناتهم على الأرملة التى تتحين فرصة لخيانة ذلك الميت، وفى المقابلة بين الراوى والأرملة على الدرج تقف بشعرها الطويل الأسود كليلٍ وبشرتها البيضاء الناصعة، تلف جسدها فى روب أسود من الدانتيلا، تحته قميص من نفس اللون يكبح ثدييها النافرين بحيوية، وهو سيعدِّل قليلاً فى نهاية هذه الجملة لتصبح: ثدييها النافرين بحيوية منتصف العمر ليطلعنا على سن الأرملة بالتقريب، والأرملة فى الكتابة الأولى: راقبته لحظة ثم أغمضت عينيها تتسمع لصوت الموسيقى التى تحاصر بسطة السلم، لكنها فى الكتابة النهائية صارت محمومة ومدفوعة بهواجسها الجنسية وبرغبتها الحارة فى دفع الراوى لدخول الشقة، ولذلك استخدمت واحدة من إمكانياتها لإنهاء الأمر: تأملته لحظة، نقلت فيها يدها من خارج الباب الأيمن ودفعت بثدييها فى حركة ظاهرة، وأخذت تستمع لصوت الموسيقى، وهكذا يمضى ذلك الصراع الشيق بينهما، امرأة مسكينة متطلبة، ورجل يريد أن يقاوم وألا يقاوم، حتى ينتهى الأمر، لمن لم يقرأ القصة، بالنهاية السعيدة بين أى رجل وامرأة يرغبان فى ذلك.

وتحكى وردة الليل من مجموعة كشك الموسيقى قصة رجل يخرج من المعتقل، وتلاحقه ذكريات الاعتقال البائسة، ويذهب إلى الإسكندرية، لمطاردة أحلام جديدة، يمكث فى كازينو، وتأتى بنات الليل إلى هذا المكان كمحطة للانطلاق لممارسة نشاطهن الليلى، ينام الرجل على طاولة الكازينو ويحلم، ويبكى أثناء نومه، فتسمعه إحدى البنات، وتتعاطف معه، وتجرى حواراً عذباً معه، تأخذه بعدها إلى بيتها، ليرى فى وجهها جمالاً شديد الخصوصية، ثم يداعبها ويدخلان نوبة العواطف الساخنة، فتخلع ملابسها ليجد أنها ترتدى ساقاً خشبية، وتدهمه المفاجأة لكنه يأخذ الفتاة الجميلة فى حضنه بحنو بالغ.

يستهل الكفراوى القصة بعبارات أقرب للشعر كانت القاهرة قد غادرتنى وإسكندرية تبدو أمامى كحلم. ليل على البحر، ونجوم نابضة فى قلب الماء، وسيارات على الكورنيش تقطعه من غير هدف، وفى إعادة الكتابة يحولها إلى شعر فعلاً، حينما يحذف بعض الكلمات، ويًرتِّب العبارات أسفل بعضها على طريقة القصيدة:

كانت القاهرة قد غادرتنى.

وإسكندرية

تبدو أمامى كحلم.

ليل على البحر، ونجوم نابضة فى ⊇فى قلب الماء، وسيارات على الكورنيش تقطعه فى سرعة الريح.

يعرض الراوى ما يشاهده فى الإسكندرية: كنت وأنا أخطو على الكورنيش أمامى الجزيرة الصخرية يلطمها الموج، جثة لحيوان خرافى، أعبر الماضى بقلب يحمل كثيراً من الانكسار، تتملكنى مشاعر متضاربة للبحث عن يقين للبحث عن معنى، وفى إعادة الكتابة تصبح العبارات أكثر مرونة: أخطو على الكورنيش، أمامى الجزيرة الصخرية يلطمها الموج، أعبر ذلك الماضى بقلب يحمل كثيراً من الانكسار، تتملكنى مشاعر متضاربة. أبحث عن يقين، وعن معنى. ويمنح الإسكندرية المدينة العظيمة تعريفاً: الإسكندرية مدينة السعادة المؤجلة، وهواء البحر النازف بلحنين، تقاوم بها ما مضى لعلك تستعيد روحك، ويصل إلى مقهى وردة الليل ويغفو، ويرى الفتيات الجميلات يخرجن من الماء، حوريات فى فساتين بيضاء كالملائكة، يسمع ضحكاتهن وهن يسرن بشعور مسدلة. يهمس الرواى فى أجندة الكفراوى القديمة: كأنهن بنات الحور، لكن الهمس يتحول بعد النشر إلى: الحوريات، ثم تفيقه الفتاة برفق، وتخبره أنه يبكى أثناء نومه، وحينما يعتذر لها عن بكائه ترد عليه: أبداً.. كلنا نبكى فى المنام، وهكذا تمضى القصة ولا يُعدِّل فيها الكفراوى شيئاً جوهرياً، لكن يبدو أن هناك شطباً كثيراً فى هذه القصة، ويبدو أنه استبعد من الأساس مقاطع كبيرة كان يُدوِّنها فى الهامش وعلى سبيل المثال: كان يموت أخوتى طفلاً وراء طفل، وحين جئت أنا أشارت إحدى العجائز على أمى أن تلدنى فى دار غير دارنا باعتبارها ملعونة وكأن اللعنة أبدية فى الحياة والموقف، ثم تأتى النهاية، يكتشف الرجل عرج الفتاة الجميلة أثناء سيرها، ويبدو أنه لم ينتبه إلى أن الأمر كبير جداً: كانت قد خلعت رجلها الصناعية وبدت رجلها الأخرى المبتورة أشبه بجناح حمامة نُزع ريشه، كانت الرجل مقطوعة من تحت الركبة، تمتد فى الفراغ كيد طالبى السؤال. قبل أن تنخرط فى البكاء اندفعت ناحيتها بكل قهر نفسى، بفزعى الذى اجتاحنى فجأة، وأخذتها فى حضنى وحملتها لتغيبنا الحجرة التى يتسلل على جدارها فرع الياسمين، وييبدو أن الكفراوى أعاد كتابة هذه النهاية بالكامل، فالقصة كانت مبتورة النهاية، ويقفز فيها الراوى بينما يتأمل عريها إلى الجملة النهائية مباشرة، حينما يأخذها فى حضنه لتغيبهما الحجرة.

وفى قصة الكفيف من مجرى العيون وهى قصة شديدة العذوبة والإنسانية يصور الكفراوى لقاء الراوى بابن عمه، بينما يسيران فى شوارع البلدة، ويبدو أن الراوى كان غائباً لمدة ثلاثين عاماً أو يزيد، والاثنان كانا يسيران على الجسر فى مواجهة بيوت البلد التى ترسم ظلالها على الحارات فى منتصف النهار، بينما يباغتهما فجأة صوت المؤذن، ويدور الحوار بين الراوى وابن عمه عن ذلك المؤذن، كان ابن عمه يحاول إيقاظ ذاكرته الواهنة بتأُثير الغياب الطويل ربما، يحاول تذكيره بهذا المؤذن الكفيف الذى كان يستحم معهما فى البحر، ممسكاً بلاطة، حتى أفلتت منه تلك البلاطة ذات يوم وصراخه جاب آخر البلد، حتى أنقذه الراوى نفسه، وإن كان ذلك يبدو فى زمن بعيد الآن. هذا المؤذن مقيم شعائر ويخطب الجمعة حينما يغيب الإمام، يتبادل الراوى مع ابن عمه عبارات بسيطة، بينما يتجهان إلى جامع أبوحسين، حيث يقابلان المؤذن الكفيف. يصوِّر الكفراوى المشهد ببراعة، حيث يتحسس الكفيف يد الراوى الذى يحكى: كان يضغط كفى براحتيه كمن يبحث عن شىء منسى، يبحث عن ملامح غائبة عن ذاكرته، يجرى بالشوط عبر حواجز قديمة. ما الذى يحاول إدراكه ذلك الشيخ الكفيف ويستدعيه؟ كانت حركة يده قد التاثت، وكانت عيناه قد انقلبتا عن بياض كالغيم، وبدأت أنفاسه تتردد لاهثة وكأنها تطارد المجهول، ويقرر الراوى أن ينهى الأمر ببساطة، ويقول للشيخ: بقى معقول يا شيخ بكر؟ دول تلاتين سنة، ويصرخ الشيخ فزعاً: يمين بالله لو كنت صبرت دقيقة واحدة كنت هعرفك يا سعيد، هنا فقط نعرف أن الراوى هو نفسه سعيد الكفراوى، الذى يقول فى نهاية القصة مانحة إياها بُعداً رائقاً ومشاعر فياضة: وغيبت الكفيف فى حضنى.

حذف الكفراوى من هذه القصة عدداً من الجمل، إذ أنها كانت مجرد زيادات، ربما تساهم فى إضفاء بعض التفاصيل على المشاهد، لكنها تبدو كالزخارف التى يمكن الاستغناء عنها، وعلى سبيل المثال يقول فى الكتابة الأولى: عبرنا القنطرة الخشب، ودخلنا شارع الجامع تشيعنى تحايا واجبة، وسلامات حارة لابن البلد القديم. اتفضل يا حاج.. أهلاً يا أستاذ.. والله زمان.. نورت البلد، وقد تخلى عن كل التحايا، وأغلق الجملة فى لحظة مناسبة: عبرنا القنطرة الخشب، ودخلنا شارع الجامع تشيعنى تحايا واجبة، وسلامات حارة لابن البلد القديم. وفى طريقهما إلى الجامع يصفه الراوى كما كان يراه قديماً: كان الجامع مقاماً فى الساحة الواسعة التى تتوسط البلد تحيطه أشجار الكافور (يضيف الكفراوى فى القصة المنشورة: والمستكة) وله سور من الآجر الأبيض كثيراً ما امتطيناه جواداً، وصعدناه نشد فروع التوتة التى ما تزال قائمة فى الركن من الناحية البحرية (فى الركن من ناحية المسجد البحرية)، خلاوى مصفوفة صفاً (حذف: صفاً) وصنابير مفتوحة يتبادلها القرويون للوضوء (صارت: وصنابير مفتوحة للوضوء)، وسعلات مشروخة وهمهمات مختلطة بقراءات قديمة لها لذعة من تكال وحنين (صارت: وسعلات مختلطة بقراءات قديمة لها لذعة من تكال وحنين) جامع أبوحسين الذى ركضت فى جوانبه وصعدت مئذنته نختم الأذان، ونمت على حصيرته وحيداً رفيقاً للوطاويط (وحيداً فى سواد الليل رفيقاً للوطاويط).. إلخ.

داخل المسجد يصور الكفراوى هذا المشهد البديع كما كتبه مرتين: استدار وقد التقط سيفاً من الخشب، وفتح باب المنبر، وولج منه صاعداً الدرجات، وكنت فى جلستى تأتينى ضربة السيف، وخطو المريد، خبطات كركض الجياد، تدفعنى إلى بعيد هناك، إلى هناك، عند القنطرة الخشب، وفناء المدرسة، وكتاب سيدنا، ومضيفة جدى، والرواق القديم، والشيخ بكر يسير فى الحوارى صبياً صغيراً يضع يده أمام عينيه، ويرفع جبهته ناحية الشمس مرة وناحية النجوم مرة، يتجاوز الأبواب باباً بعد باب، لا يخطئ مرة، ويلقى سلاماته على أهل الدار وكأنه يعرفهم من أنفاسهم. كنا نعترض سبيله ونعطى له أكفنا ولا نتكلم فيمسك بها ويظل يتحسسها لحظات ثم يدور بجبهته فى الفراغ صامتاً ثم يفاجئك: أهلاً يا فلان، لم يخطئ مرة واحدة فى معرفة صاحب أى كف من كفوف أهل البلد.

وفى إعادة الكتابة يضيف الكفراوى كثيراً من علامات البلد: قبض على السيف الخشب، وفتح باب المنبر، وولج منه صاعداً الدرجات وكنت فى جلستى تأتينى ضربات السيف، وخطوات المريد دافعة بى إلى هناك.. القنطرة الخشب، وفم البحر، وفناء المدرسة، وكتَّاب سيدنا، ومضيفة جدى، ورواقه القديم، الشيخ يسير صبياً فى الحوارى، يضع كفه أمام عينيه، ويرفع جبهته ناحية الشمس مرة، وناحية النجوم مرة، يتجاوز الأبواب باباً بعد باب. هذا باب أبو طاحون، وهذه عتبة المسجد، وهذه سكة المقبرة، وهذه دار حسنة، ويشف صوته ⊇عن حنية مثل نسمة هواء. كنا نعترض سبيله ونعطى له أكفنا ولا نتكلم فيمسك بها ويظل يتحسسها لحظات، ثم يدور بجبهته فى الفراغ صامتاً، مفاجئاً إياك: أهلاً يا فلان. لم يخطئ مرة فى كف يد واحدة. كان هذا المشهد لازماً لإضفاء نوع من التأثير على مشهد النهاية، مشهد العناق الطويل بينهما، بعد أن فصلت بينهما ثلاثون سنة.

وتحكى قصة نظرة عين من مجرى العيون ذلك الخوف الغامض الذى يتلبس الأم رئيفة التى تقبض على مقشة من عرجون قديم تكنس أرض الجرن، وتتأمل كوم القمح بتبنه بعد الدراس. تحكى القصة عن المرأة التى يتلبسها الهم دون أن تعرف السبب، وتنادى على أبو أحمد، وأبو أحمد هذا يبدو أنه زوجها، وحينما يرى كربها يخرج من النهر مندهشاً، بعد أن كان يستمتع بدعك ظهره بقبضة من قش الأرز عليها رغاو من صابون، ويطمئنها إلى أن القمح فى الجرن وأن العيال نايمين وبالتالى فلا شىء يدعو للقلق، لكنهما فى وقت لاحق يقلبان المواجع على أنفسهما وعلينا نحن القراء، فهذا الهدوء وتلك السكينة يبدو أنها تنام على شرخ كبير، فمن خلال الحوار بينهما نعرف أن لهما ابناً يصفه الأب بأنه: عكاز وانكسر، و ولد قليل الأصل، بينما تطلب منه هى: قفل على السيرة، ثم ينام ويستيقظ مفزوعاً على صوت خطوات تعدو ناحيته من خلف كوم التبن، كان ملثماً لا تظهر منه سوى العينين، بيده بندقية ممدودة، وأدرك للحظة كأنه يعرف صاحب العينين، فهل يفترض أنه ابنه الهارب، الذى لا تحكى القصة عنه الكثير؟ يبدو ذلك، فهناك: برقة فى العين، وعداوة كأنها الثأر القديم، ورغم أن الملثم أياً كان لم يضرب طلقة إلا أن الأب المسكين مات. كانت واحدة من قصص كثيرة أنهاها الكفراوى بالموت: أدرك للحظة كأنه يعرف صاحب العينين، شهق من عمق بئر غائرة شهقة جعلت المرأة تأتى مرتاعة مثل حيوان يتخبط. شهقة أخرى محملة بخوف الغريزة. خوف الفطرة، وهوى أبو أحمد، فى هبدة على الأرض غير آدمية. فزع الملثم وفر من الجرن إلى الجسر يسابق الريح من غير أن يضغط الزناد. صرخت رئيفة صرخة بين التراب والدم، من قلب خوفها، تجاوبت فى صميم الليل، وانحنت العجوز تقلب بدن زوجها الميت. حذف الكفراوى من هذا المشهد كثيراً من العبارات، ففى المشهد السابق لم يكن هناك سوى رئيفة والزوج والملثم، بينما كان الأطفال لا يزالون نائمين، لكن فى القصة القديمة: نهض العيال من عز منامهم وتحوطوا حول الأب الميت، كما حذف الكفراوى المغرم فى كثير من قصصه بتدوين آيات قرآنية بعض الآيات التى يتلوها أبو أحمد فى صلاته من سورة التكوير، كما حذف مشهد بكاء المرأة، ربما رآه زائداً، ومعه كل الحق فى ذلك، كما حذف سؤال الزوج لها: بتعيطى ليه دلوقتى؟!.

شخصيات الكاتب الأسطورية

كل أبطال سعيد الكفراوى أقرباؤه وأصدقاؤه وأحباؤه، حوَّلهم إلى شخصيات أسطورية فى قصصه، أمه، وجدته، وعمه، وابن عمه، وشقيقه، وغيرهم، لقد ظهر هؤلاء الأبطال بأسمائهم مرة، وبأسماء غريبة مرة أخرى، لكنك من السهل أن تتعرف عليهم، خاصة بعد أن تسمع حكايات الكفراوى عنهم، وأولهم عمه أحمد عبدالغفار، أو أبوه البديل. كان الكفراوى يهب على صوته كالرهوان، وعرف من خلاله أن الوطن يموج بالرموز، وسكان العالم السفلى، وكانت الحكايات تأتى من خلاله بالغرائب، والوطن الذى يقصده الكفراوى لا يكون إلا بهؤلاء الذين يدَّعون معرفة الغيب، وصوت السحر فى ضوء القمر يأتى بالجنيات، وباسم الله تحت الأرض.

يقول الكفراوى: «عمى الذى عاش عمره يعرف أوان الفصول، ومواعيد الزرع، وجنى الرزق فى ميعاد تحسبه النجوم، وعلاقته بالحيوان العشار، مارس خبرته فى قيعان الزرائب، والوليد يمد حافريه، وصوته يأتى كالحلم زاعقاً: شد يا ولا.. شدى يا بنت، وصت الوليد يجأر فى أول الميلاد، والبركة فى الخلفة، عيال وعجول».

كان عمُّ الكفراوى يسمع أم كلثوم أول الشهر، وحين يركبه الانسجام يزعق: «علىَّ الطلاق من مراتى، كل ما تحل تحرم.. إن أم كلثوم دى بيسمعها الجن». يعلق الكفراوى: «كنت صغيراً تدهشنى الصورة فأخاف، وفى الشتاء أدخل عباءته، أو أنام على دق دفوف العمة زبيدة وأهيئ نفسى لكتابة زبيدة والوحش فى المستقبل».

هاج الجمل مرة وغدر بكل من يقترب منه، وتحلقت البلد كلها، كما يحكى الكفراوى، فى دائرة تخاف من الحيوان الهائج الذى صفرت فى أذنه الريح فطار عقله. لم يجرؤ أحد على الاقتراب، وكان على أرض الجرن شقيق الكفراوى وبنت عمه، كانا طفلين يحبوان، ويأتى أحمد عبدالغفار على الندهة من بعيد، من آخر الأرض، يخترق حلقة الرجال والنساء ويمضى ناحية الجمل الهائج، ويخاطبه: «مالك؟» ثم يطبطب على زنده ويسحبه من حزامه، ويمضى وسط تكبير الناس: «كان حالماً ويوم عرسه كنت قد أدركت ووعيت الأمور، وسألنى: «إيه رأيك فى العروسة؟!» وأجبته: «حلوة يا عمى»، وظل يردد الكلمة حتى هرمت زوجته: «فاكرة لما الولد سعيد قال عليكى يوم دخلتك إنك حلوة؟! ويضحكان».

مرة رآه عمه الأسطورى، أحمد عبدالغفار، على التلفزيون، فخرج من الدار وراح يصيح طويلاً: «تعالى يا بلد، ابن اخويا سعيد فى التلفزيون فى ضيافة الأمرا». كان يقول له: «الحكى شفاء للروح، وتعاقب الفصول دورة، ومسرى يفصل فيه الحيوان عن طلب العشار، ويزرع البرسيم، وتكثر ريح الشمال، وفى توت يعتدل النهار، وفى شهر ربيع مات النبى محمد عليه الصلاة والسلام، وفى طوبة ليل الغطاس التى تشتى فيها الدنيا حفاوة بعيسى ابن مريم عليه السلام».

حين مات أحمد عبدالغفار رأى الكفراوى حملة النعش فجأة يندفعون على السكة، كأن شيئاً يجرى بهم نحو المقابر، ثم يشتد هرج الناس مكبرين: الله أكبر، وواحد منهم يصيح: «أحمد عبدالغفار كان من الطيبين، عليه رحمة الله».

كما أن المرأة حاضرة بقوة فى كل أعماله، المرأة «خازنة الأسرار وعاكسة الأسطورة»، المرأة «الجمال المقيم»، المرأة «ممجدة الطفولة فى كل تجلياتها»، إنها الأم مانحة الكمال لولدها عبدالمولى، وهى الجدة الراسخة مثل الماضى، مثل زمن لا ينقضى أبداً، مثل جرح لا يبرأ، الجدة ربة الدار، سيدة الحكى، التى تضرب الأمثال وتعرف الكثير من الأسماء وتتحدث ليلاً مع القمر ولا تكف عن العديد وضرب المثال. تستطيع بسهولة أن ترى الجدة لو قلَّبت أى عمل للكفراوى، ولكن أبرز القصص التى جسَّدت عظمتها «الجمعة اليتيمة»، «ضربة لبن»، و«الملكوت».

والمرأة بلا ريب العاشقة الملتاث عقلها، والأم حين تودع الغلام إلى المدينة حتى يكفله عمه، بينما تنتظر هى المجهول، و«الجدة الخالة» التى كانت دائماً ما تسحبه عند النهر، تلقنه العادة وسحر الكلمات وتصرخ فى الرائح والقادم: لبنى يمشى على قدمين، ثم تلقنه معارفها الأولى عن حكايات أهل الباطن وتصرخ: لولا النور ما كان الظلام، هى حكمة ربك عشان نعرف الحلو من الوحش، والباطن من الظاهر، وتواصل: الرحمة بين الناس عدل واللى قبلنا قالوا للظالمين انتبهوا، الحياة أخرتها الموت. كل هؤلاء الناس وجوه مختلفة لوجه المرأة العظيمة، التى كان لها أكبر الأثر فى تشكيل وعيه.

***

أغادر عالم سعيد، ولا تزال عباراته تطاردنى: «الباقى لى ذكرى من امرأة طيبة عاشت معى العمر كله ورحلت رحيلاً عجيباً، والباقى عشق القراءة وقليل من النصوص لم تكتب سوف يحاسبنى أبطالها أمام الله، لأننى لم أكتبهم ودفنتهم أحياء بسبب خوفى المرضى من الكتابة. كانت أحلام تقول لى: الشخصيات التى لم تكتبها ستقابلك أمام الله، وستقتص منك»، أغادر عالم سعيد وقد انتقل إلىَّ إحساسه بالسكينة والرضى: «والباقى حسن الختام وعليك وعلى الدنيا السلام».

أغادر عالم سعيد، أغادر أجنداته ومخطوطاته وأوراقه وألبومات صوره بصعوبة، كنت مثل بطل «الهوبيت» الذى يبحث عن ماسة فى بحر من الماسات والأحجار الكريمة. كان يخطو عليها محاذراً أن يوقظ التنين، وكنت كمن أفلت هذه المرة من ذلك الوحش، أو من «الموت» الذى يقفز باتجاهك من كل أوراقه، على أن أعود قريباً غير خائف، لمواجهته مجدداً، للبحث عن ماسات أخرى، فى هذا العالم العظيم والنبيل.