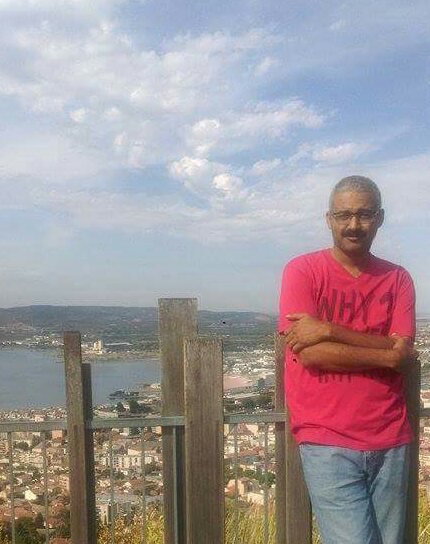

حاوره : البهاء حسين

محمود خيرالله الذي يختبئ وراء يده ووراء قامة يستخدمها فزاعة أحياناً، محمود المختبئ وراء صوته، يتسلل إلينا في ديوانه الجديد كل ما صنع الحداد” عارياً من الصوت العالي واليد الخشنة، هو بالأحرى يترك الشعر، “الماضي الذي يندلع فجأة في قلوبنا”، يقدم لنا هذه اليد وهذا الصوت بلا ادعاء.

محمود في هذا الديوان ضعيف كما هو الشاعر، إلا من حواسه، وغير عليم، لا يعرف لماذا يده مذنبة دائماً دون أن تفعل شيئا، وهو لا يكتب هذا الضعف بل يكتب به، لنصبح نحن أقوياء بعد قراءة الشعر، وقد سألته:

كيف تقرأ جيلك ؟

ـ كنتُ أعتني بقراءة شعراء قصيدة النثر المصريين والعرب، لكن الآن لم أعد، هذا الاهتمام ترك داخلي هاجساً ساعدني على فهم كيف يعمل الآخرون على نصوصهم، منذ صباي أعتبر نفسي شاعراً وفقط، فشلت في أن أكون باحثاً أكاديمياً، ربما لأن طبيعتي تقريباً ضد ذلك، حين كان عليَّ أن أعمل في الصحافة تنبَّهت إلى ضرورة أن أنجو برأسي من الأفكار الدارجة، جيلي ليس كتلة واحدة كما يظن النقاد من جابر عصفور إلى محمد عبدالمطلب، شعراء قصيدة النثر في مصر متمايزون بما يكفي أسلوباً وأداء ولغة وعالماً، يا أخي تجربتك أنتَ الشعرية يا بهاء تختلف جوهرياً عن تجربة جرجس شكري وعماد أبوصالح وأسامة الدناصوري وعماد فؤاد وإيمان مرسال وميلاد زكريا مثلاً، قرأتُ زملائي جيداً وأعرف كيف يمسك كل منهم فرشاته ليرسمَ العالم، وحين اكتشفتُ كوخي في الصحراء توقفتُ عن ملاحقتهم، كلهم كانوا أصدقائي الذين انشغلتُ عنهم بعدما صار لدي هموم كافية، لكنني أعتز بزمالتهم، وتعجبني قصائدهم كلما صادفتها.

ـ كلمنى عن الشعراء الذين قتلتهم بداخلك ومشيت فى جنازاتهم؟

ـ ستدهش إذا قلت لك إن محمود درويش كان أولهم وأهمهم على الإطلاق، كان شاعراً فتاكاً وتطلب مني بعض الجهد للفرار من فخ شاعريته، اخترتُ قصيدة النثر تقريباً بسبب محمود درويش، الذي كان يجر وراءه الشعرية العربية القديمة إلى مثواها الأخير، فيموت في طريقه من يموت ويسقط في فخه من يسقط، كنا صغاراً حين رأيناه يكبر في شعريته ونجوميته الطاووسية، كانت المجلات العربية تحتفظ له بأرشيفات هائلة من الصور التي كانت تكشف تنوعاً في المتابعة من صور السبعينيات بشعره الفاحم الطويل والمتهدِّل على إحدى عينيه على الأقل، إلى صور الثمانينيات التي ازداد فيها نحولاً، وازداد شَعره تهدلاً، ذات مرة فكرت أن محمود درويش ربما لم يكن يعمل شيئا على الإطلاق سوى أن يكون شاعراً، صرت أصدق أن عملاً دبلوماسياً عظيماً في باريس لم يكن يعني في الحقيقة سوى مُزحة، قياساً ـ على الأقل ـ بما يمكن أن يعمله شاعر في تاريخ الشعر العربي كله منذ المتنبي، درويش كان يفعل في القصيدة ما يريد، وكان طبيعياً أن نغنِّي في حديقة أخرى لكي نترك المكان لآخر الفصحاء في الشعر العربي، لقد أفدت من درويش ومن رؤيته طاووساً ذات مرة في القاهرة، عرفت ساعتها كم كانت ذاته متضخِّمةً 24 ساعة كل يوم، بعده لم يعد لدي عزيز في الشعر العربي، صار قتل الشعراء والتخلص منهم رياضة شبه يومية بالنسبة لي، باستثناء بعض الأصوات بعد درويش وأدونيس وأنسي الحاج لم يعد في ذاكرة الشعر العربي من أعتني بقراءته.

ـ تضطرك المعيشة لأكثر من عمل، قُل لي كيف تنجو بقصيدتك من الاستهلاك الآدمى؟

ـ طبعاً حياة التفرغ منحت درويش مجداً مضاعفاً، جعلته يتسيد المشهد الشعري لسنوات طويلة، أما أنا فألوذ بالكتابة ليلاً كالمذنبين، بعد عشر ساعات عمل يومياً في مهنة الصحافة يجب أن تعود إلى بيت تقرأ وتكتب وتغتسل من أوساخ المهنة، أنا قراءاتي حُرة ومتنوعة وغير محكومة سوى بمنهجي أنا، أختار أفكاري بعناية وتمعُّن، لأن الشاعر هو الذي يتدرب عمراً على محو الكلمات، محو الكلمات ـ صدِّقني ـ يكون أحياناً أفيد من كتابتها، أتذكر دائماً جاراً قديماً، كان يمزِّق قلوبنا من الألم بسبب أنَّة واحدة رتيبة ومؤلمة، كان يطلقها آلاف المرات متجوِّلاً في الشوارع ليلاً، فيما بعد مات بسرطان في المخ، وعرفنا أنه كان يسبب له نوعاً مريعاً من الألم.

ـ من هؤلاء تستمد قدرتك على التعبير عن خصوصية ما، هل ينسى محمود خيرالله ذاته الشعرية في ذوات الآخرين إلى هذا الحد، ولماذا؟

ـ لا أعرف، ربما لم أستطع أن أحقق خصوصية أبداً، لست معنياً بتحقيق خصوصية تؤكد نجاحاً أو تؤشِّر إلى فشل، لكن عليَّ أن ألفت النظر إلى أن قصيدة النثر التي أكتبها بالانحياز المباشر إلى ذاتي وجماعتي على حد سواء بدأت تجد ظلاً لها في واقع الشعر المصري على الأقل، بعدما كان الشعر تحليقاً في فراغ اللغة المدهشة أو نزولاً في جحيم الصورة الملغزة، اليوم أصبحنا نتحدث عن تيار شعري مهموم بعالمه ومشغول بتناقضات واقعه الإنساني، حين أصدرت ديواني الأول 1998 كانت قصيدة النثر في كثير من نماذجها تخشى الإنسان وتتجاهل السياسة بحجة أنها مفسدة الشعر، قصيدتي ـ وقصائد آخرين غيري في الحقيقة ـ أخرجت الناس من هذا الوهم، أعتقد أن أصواتاً طالعة ومدهشة في قصيدة النثر المصرية الآن مؤمنة بضرورة الالتفات إلى العالم لا بوصفه مكاناً مجانياً مستهلكاً وفقط، بل بوصفه آهلاً بالبشر والأهواء والتناقضات، لا أدَّعي أنني كنتُ وحدي في ذلك، بل كان هناك شركاء آخرون، مثل إيمان مرسال وإبراهيم داوود وعلي منصور ومحمود قرني.. وبدرجات متفاوتة آخرين غيرهم استطاعوا أن ينزلوا بالقصيدة إلى الأرض بعدما تكلست زمناً في الفراغ، لدرجة أن الفضيلة الأولى التي صارت تُحسب لقصيدة النثر هي أنها أعادت إلى الشعر أعظم قيمه وهي الدفاع عن “إنسانيَّة” الإنسان، وبينما كانت مجلة إبداع تعد ملفاً في التسعينيات عن “كتابة الجسد” كنت أنشر قصيدة “الحقد على صلاح حامد” في مجلة القاهرة، والفارق بين قصيدتي وكل الشعر المنشور في ملف إبداع كان هائلاً ومثيراً للتساؤل: لماذا يكتب محمود خيرالله عن ذاته وفقرائه بينما نكتب نحن عن ملابسنا الداخلية.

ـ يبدو أن قصيدة النثر قد استقرت ، نسبيا ً. كيف تؤشر لهذا الاستقرار . بكم الدواوين المنشورة . أم أن هذه القصيدة أصبحت تلبى حاجة قارىء ما ، رغم أنه مشغول عنها بطوابير الخبز ؟

ـ اسمح لي أن أتحدث عن ما يمكن أن تتهم به قصيدة النثر المصرية، الشاعرة العراقية منال الشيخ فُجعت من نماذج رأت أنها مزرية وتدعو إلى الخمول الوجداني حيث لا مجال للخيال فيها، وهي ظاهرة جد مرعبة، أنا من المؤمنين بأن استقرار القصيدة على شكل يخرجها من منطقة الشعر، البعض شعر بالتعاسة من ضعف النماذج الشعرية التي شاركت في ملتقيي قصيدة النثر، وهذا يمنح سؤالك بعداً عربياً، قصيدة النثر لن تعيش طويلاً إذا لم تجد لنفسها مخرجاً من اللغة التقريرية والمشهدية المعتمدة على المنطق، أحد الشعراء العرب قال لي إنه يشعر أن المقال “الصحفي” أصبح ظاهرة شعرية تهدد تراث الخيال في الشعر الإنساني كله، لكن دعني لا أكون مجحفاً بعض التجارب الشعرية الجديدة تتوهج دون أن يلحظها الكثيرون، أعجبني ديوان أحمد شافعي “وقصائد أخرى” وأعجبني ديوان محمد خير “هدايا الوحدة” وهناك أسماء كثيرة لا تقل عنهما ألقاً في قصيدة العامية المصرية مثل مؤمن المحمدي وعبدالرحيم يوسف وغيرهم، لكن لا أحد يريد أن يساعد قصيدة النثر المصرية، التي تمشي حتى الآن بمفردها في ساحة انسحب منها شعراء التفعيلة أو كادوا وخرج منها شعراء القصيدة العمودية إلى برامج من سيربح المليون، وغاب عنها النقاد تماماً لأسباب لم تعد غامضة على أحد، وبالتالي تتحمَّل قصيدة النثر وحدها الآن أوزار الواقع الثقافي العربي كله دون أن تكون جاهزة ـ بما فيه الكفاية ـ لأداء ما عليها من أدوار.

.لماذا انسحب شعراء التفعيلة والقصيدة العمودية في ظنَّك.. أم أن قصيدة النثر لبت حاجة لدى القارئ، هل تعرف ما هي هذه الحاجة أصلاً؟

ـ لا شك أن قصيدة النثر تشبه لحظتها تماماً، قادرة أكثر من غيرها على التعبير عنها، وفي ذلك تلبية لحاجة القارئ دون شك، في المرات القليلة التي ألقيت فيها قصائدي على جمهور عادي في المحافظات وجدت أناساً يحبون قصائدي ويحفظونها رغم أنني مستبعد من كل المؤتمرات الشعرية في مصر بقرار شفاهي يعرفه الجميع في هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة، هذا مؤشر آخر على أن رفض القصيدة الجديدة دليل حيويتها وقدرتها على العيش في الزمن، حين نشرت قصيدة على موقع أليكتروني مقروء مثل اليوم السابع جاءتها تعليقات شعرية جداً من قراء عاديين، وظلت ضمن الأكثر قراءة لفترة، وهذا مؤشر آخر على أن القصيدة لابد أن تصل ما دامت تمتلك ما يجعلها تؤثر في الآخرين، أما انسحاب شعراء التفعيلة فهو أمر يدعو إلى الحزن والدهشة معاً، لقد كانوا نجوماً ومتنفذين في الساحة الثقافية منذ عقدين على الأقل، بعضهم مرابط حتى الآن في مقر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة كأنه موظف يطارد سيده بالملفات والأسافين، لقد أصبحوا تيمات مدهشة وكابوسية ودراماتيكية تماماً.

ـ فى ديوانك الأخير “كل ما صنع الحداد” ، تخليت عن الصوت العالى لصالح الشعر، من ديوان إلى آخر ماذا قلت وماذا الذي تبقى لكي تقوله؟

ـ تخيل، اكتشفتُ أنني أكتبُ القصيدة نفسها تقريباً لكن بصور شتى وألفاظ مختلفة، أنا أعتبر نفسي انجاز طفولتي المليئة بالتجارب والعبر، صحيح تخليت عن الصوت العالي حينما اكتشفت أن نهراً صغيراً تترقرق ماؤه الصافية كل مساء لا يمكن أن يُنسى، لأنه في هذه اللحظة لا يشبه نهراً آخر أبداً، صرت أبحث في كل قصيدة أكتبها عن هذا الصوت الهامس لماء يجري بعذوبة فوق الأرض، في دواويني السابقة كنت شاباً متهوراً ونصف موتور على الأقل أنا الآن أهدأ وأقل حفاوة بتصدير الاختلاف عن الآخرين، صار الشعر عندي موضوعاً للتفكير والتأمل أكثر من كونه كتابة وممارسة وتواجد، كل يوم يظهر شعراء جدد وليس مطلوباً مني سوى أن أنسق حديقتي، كل الحدائق تتشابه لكن واحدة فقط هي التي تعلق في ذهنك إلى الأبد، وهذا في الحقيقة ما تبقى لكي أقوله.

ـ الجمالى، الأيديولوجى، الواقعى.. شعارات أم ضرورات تمس عصب القصيدة رغماً عنها؟ قل لي كيف تتعامل مع النص وما الآبار التى تجدِّد بها ماء القصيدة.

ـ النص طريقة لفهم العالم ومساءلة الزمن وقص الحكاية معاً، وهو ما يعادل عندي: الجمالي والأيديولوجي والواقعي، الأمر عندي يخرج من حيّز الشعارات والضرورات إلى منطقة أخرى تماماً، أفهم القصيدة على أنها موضوع قائم بذاته في هذا العالم، موضوع أصنعه بيدي وأصنع الإعجاب به والجدل حوله بالطريقة التي أفضلها، كل شاعر مخزن أسرار عالمه وتفاصيله وانحيازاته في الدنيا، وقصيدته يجب أن تنطوي على شيء أصيل من ذاته، وأن تبني معماراً صادقاً وجميلاً يذكره الناس، دون أن تشبه أسلافها أو تتقاطع معهم بالضرورة، قصيدتي هي الأنا الخاصة بي، وكل جزء ذاتي أضعه في النص يصيبني بنوع خاص من الألم، لكنني أفضله عن الشعر الساكت الذي أراه منشوراً الآن بغزارة، الشعر “التفاعلي” الذي يشبه قصائد الآخرين ولا يشبه صاحبه، أنا أسميه الشعر الساكت، لأنه يخشى أن يقول شيئا مؤلماً وحقيقياً عن الذات والعالم والزمن، أنا أعشق السينما وأعتبرها أفضل بئر لتجديد ماء القصيدة، أما البئر الأولى فهي الموسيقى التي أعشقها إلى حد الهوس، لكنني مجرد هاوٍ يتلقاها بفطرته لتكون سعادته بنماذجها مدهشةً ومُضاعفة، وتلك طريقة للمتعة وتجديد آبار القصيدة معاً.

ـ يبدو أن النقاد فى الآونة الأخيرة مشغولون عن حفر مجرى يتسع لما نكتب .. كيف تعامل النقد مع قصيدتك؟

ـ أهم هدية أهدانيها النقاد العرب إلى قصيدتي أنهم تجاهلوها فخرجت بكراً ومشت في الأسواق ولفتت إليها الأنظار كأنها صبية حسناء دون إرادة منهم، دون أن تمر من تحت أنوفهم ويوسخون هامتها بلحاثهم، أنا محظوظ بتجاهل النقاد لي، وأظن أن أكثر شعراء جيلي حظوة باهتمام النقاد عانى بسبب ذلك، لكنني أفضل أن يكتب عني شعراء وروائيون ومثقفون لأنهم أكثر قابلية لتلقي القصيدة الجديدة والاستمتاع بها، أنا أيضاً محظوظ في ذلك، على الأقل لأنهم لا يجاملون أحداً، تعلمت مثلاً من هجوم الشاعر الصديق محمود قرني على ديواني السابق “ظل شجرة في المقابر” الذي نشره في القدس العربي بعد صدور الديوان بأيام أكثر من أي ناقد في مصر، وأحببت ما كتبته الناقدة والكاتبة عبلة الرويني عن “كل ما صنع الحداد” مثلاً لأنه أقرب إلى قراءة المحبين، وهذا أنسب في ظني للشعر من قراءة النقاد.