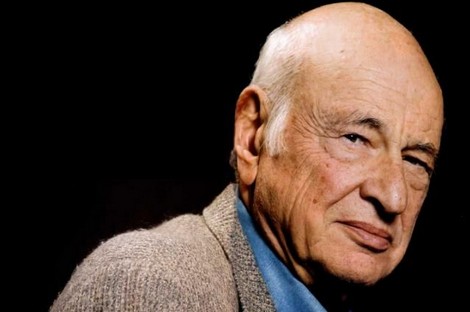

«الفن معايشة وحياتي تسير وراءه».. تشكّل هذه العبارة الدلالة المفتاح لتجربة الفنان محمد عبلة على مدى 30 عاما استطاع خلالها أن يحفر لنفسه أسلوبا مميزا في مسيرة الفن التشكيلي المصري الراهن، وحصد عددا من الجوائز المرموقة محليا ودوليا، وله مقتنيات بمتحف الفن الحديث بالقاهرة والمتحف البريطاني، وغيرها.

بمرسمه الجديد بمنطقة وسط البلد، بالعاصمة القاهرة، التقيته في هذا الحوار:

* معرضك الجديد «أضواء المدينة» يبدو كأنه لعبة ضوء بالأساس.

– هذا صحيح إلى حد كبير، وأتصور أنني في هذا المعرض حققت همًّا شخصيًّا طالما ألحّ عليّ، همًّا نادرًا، لم يلتفت إليه إلا آحاد من الفنانين العالميين، وهو اللعب على الضوء الاصطناعي، بعيدا عن نظريات اللون التي تشتغل على الضوء الطبيعي بتدرجاته المختلفة. ولهذا ابتكرت خامات وصبغات لونية خاصة، كنت مهموما بمحاولة تقديم جغرافيا جديدة للمدينة، وجه آخر لها، مغامرة سوسيولوجية لقراءة تضاريسها.

* من أين ينطلق أو يتفجر هاجس الإبداع لديك؟

– فكرة أن تستمتع بما تفعله، تحتل الصدارة بالنسبة إليّ، ومن دون ذلك ينتفي الحافز على الإبداع. لذلك أنا ألف الدنيا حتى أجد حاجة، أو مثيرا يشدني، أحاول فهم أسراره، وأحاول أن أقدمه للآخرين. كل فكرة تفرض تشكيلها. متعتي الحقيقية في الرسم، والقبض على البدايات أكثر اللحظات إثارة لي، حتى إن أحد أسراري في الشغل أن 90 في المائة من شغلي لا أراه إلا بعدما أفرغ منه.

* النيل عصب مهم في أعمالك.. في مقابل غياب البحر مثلا…؟

– علاقتي بالنيل علاقة خاصة جدا، علاقة حميمة ومقيمة، بينما علاقتي بالبحر قد تكون عابرة أو مؤقتة. النيل في مصر يعني الحياة بكل مقوماتها، وله خصوصية ترتبط بنسيج الشخصية المصرية، وإرثها الحضاري العتيد. لكن بعيدا عن كل هذا أنا أحب النيل؛ استحممت في مياهه، وغصت فيه، بمعنى آخر «تطهرت».. ومشروع تخرجي في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية كان عن المراكبية، خصوصا الذين ينقلون البضائع والمنتجات من الصعيد في أقصى جنوب الوادي إلى القاهرة.

* هذا يقودنا إلى فكرة المعايشة، والعلاقة بينها وبين فكرتَي التقمص والقناع، كأحد المقومات والحلول الفنية، لمشكلات التجسيد والتجريد، وإثراء الخامة، وفضاء اللون واللوحة.. في رأيك هل الاتكاء على معطى واقعي ومعايشته يمثل حلا ناجعا لكل هذه الالتباسات؟

– متعة أن تصل إلى منطلق واقعي، هذا يعطيك إحساسا بأن التجريد هو شكل الواقع، وغير منفصل عنه، لأن الواقع مليء بالرؤوس المجردة، بمجرد أن تنظر. لذلك أنا أتحدث دوما عن دعوة أو هزة لإعادة النظر في طرق تدريس الفن في مدارسنا وجامعاتنا العربية، لأننا ندرس الفن نظريات جامدة، بعيدا عن الواقع، ومن ثم تجد الناس تتكلم عن المدارس الفنية، كأنها أشياء منغلقة على نفسها، لكن للأسف الشديد، نحن نتبنى مقولات غربية، ونقحمها على أمور مختلفة بطبيعتها، رغم أن رؤيتك للواقع سوف تمنحك كل الحلول التي أشرت إليها.

* إذن المشكلة في البدايات، التي لم تكن مشغولة بنفسها، بقدر انشغالها، إن لم يكن انبهارها بالنموذج الغربي؟

– نعم، الفن المصري والعربي مشكلاته تكمن في البدايات، في عدم وعيه بذاته وبإرثه البصري. الفن المصري متأثر بالفن الغربي، لأنه في البداية جرى تدريس الفن على أيدي أجانب. هناك أشياء ومقومات خاصة كانت ولا تزال صالحة لأن نبني عليها، بخاصة أن مقولات الغرب الجاهزة قد تنازل الغرب عنها، والذائقة الجمالية لم تعد ذائقة في ذاتها، سقطت دعاوى «الفن من أجل الفن»، وانتصر «الفن من أجل البشر»، من أجل المجتمع. لدينا من هذه المقومات فن الموازييك، وهو جزء أصيل من حداثتنا البصرية، لدينا تجاور الرؤى، فكرة السرد والحكي، لدنيا الفن الشعبي، وفن السيرة، لدينا مرجعيات مثيرة في كل طبقات البيئة من حولنا.

* البساطة والاختزال والجرأة سمات أساسية في ضربات فرشاتك، ما فلسفتك؟ وألا تخشى انتقادات البعض من أن الوقوع في أسر الفكرة أو المضمون يفضي إلى أحادية في التلقي؟ – أنا أحاول أن أعمل ما يحب الناس، ويحبه العوام والمثقفون أيضا، يحبونه، وليس ضروريا أن يفهموه، أو يحدثوني عنه. متعتي الكبيرة في المعرض الأخير، كم التعليقات، حتى الناس البسطاء من سكان الجزيرة النيلية التي أسكن بها، جاءوا إلى المعرض، ولك أن تتخيل دهشة بعضهم وهم يهتفون أمام المراكب المنورة بفرح: «دي مركب عم رفاعة». وأنا لا أنتظر منه أن يسألني كيف عملته، لكن المهم أن يحس وينفعل، ويستمتع ويحب العمل، هذا ما يعنيني أساسا، وأتصور أنه مقياس النجاح.

* أي فن حقيقي له بعض الجمهور، لأن علاقة الإيصال بين المبدع والمتلقي تحكمها شروط وضروريات.. بعيدا عن الانطباع الأول، كيف تنظر إلى علاقة المتلقي النوعي بأعمالك؟

– نعم.. لكن لو استطعنا أن نزيد هذا البعض، خير وبركة. دورك الآن كمثقف ومستنير، كفنان يفرض عليك الالتزام بأنك تجهز هؤلاء البشر، أن تقدم لهم فنا حقيقيا، تقدم لهم أدبا، إبداعا يحبونه، وليس بالضرورة يفهمونه، لأن فكرة الفهم في الفن، ليست نهائية، بل دائما محل شك، وإعادة قراءة ونظر. المهم بالنسبة إليّ هل أحب المتلقي العمل أم لا. أنا أشك في التلقي العقلاني الواعي، لذا فلنركز على الحب، نركز أكثر على ما يلمس أوتار الحس والبصر، هذا التزام، ودور على أي مثقف يقود هذه الأمة.

* أنت تردنا إلى الالتزام بمعناه الستيني.

– لا، لكني ألفت إلى الخديعة الكبرى التي عشناها تحت مظاهر الآيديولوجيات، يعني منذ بداية الاشتراكية وأفكارها، حتى انهيارها، جرى كلام كثير عن الآيديولوجيا، والآيديولوجيا المضادة، وفي النهاية اكتشفنا أنها كانت خديعة كبرى. لأن النفس البشرية من الصعب اختزالها في بعض المقولات، وللأسف مئات وآلاف من المبدعين في كل أنحاء العالم ضاعوا في موضوع الآيديولوجيا.

* لكن هذه الآيديولوجيا التي أصبحت مرادفا للأفكار الزائفة أنتجت دستويفسكي وتولستوي وتشيكوف، وغيرهم. – نعم، لكن هؤلاء آحاد في خضم كبير، حتى الفنانين الذين أنتجتهم الآيديولوجيا لم يبقَ منهم سوى النماذج الإنسانية التي تخطت الآيديولوجيا، وهؤلاء كان رهانهم الأساسي على الإنسان. الأدب السوفياتي على رغم شساعته، لم يبقَ منه سوى النماذج التي انشغلت بالحس الإنساني، وهؤلاء كانت لديهم رؤية مستقبلية، فحواها أنه من الاستحالة أن تلخص إبداع الإنسان المبدع، وإبداع المتلقي في مقولات جاهزة، لأن الإنسان يتمرد، والفنان يتمرد، والمتلقي يتمرد، كما أن القوانين خُلقت ليكسرها البشر، بما فيها قوانين الرؤية والإبداع.

* التجريب المتلاحق، وغزارة الإنتاج، ألا يحتاج وقفة ومراجعة تحسبا للتكرار والتشابه، أو الاتهام بالاستسهال؟

– كل معرض مختلف عن الآخر، أعي ذلك جيدا، على مستوى المعالجة والتصور، في الميل نحو التجريد، أو التشخيص، في الرؤية… مثلا في معرضي السابق (المتاهة) البشر تحولوا إلى نقط وبقع في فضاء اللوحة، فليس ثمة بشر، لكن مع ذلك تحس أن المدينة مزدحمة وخانقة. أنا أخشى التكرار، ورأيي أن الفن ليس وسيلة للتجارة، ولذلك لا أستثمر النجاح على المستوى المادي. وسأفصح لك عن هاجس خاص بي جدا. أنا أرى الفن مثل الدين، مثل الصوم والصلاة، وأن ربنا سيحاسبك عليه: هل بعته، هل أهنته، هل تاجرت فيه، هل وضعته في غير مكانه. وما دام لدي الإحساس بأنني ملتزم فنيا، لا بد أن يرقى هذا الفن لمستوى التدين، لمستوى العقيدة، الناس تراه وتتشرّبه، وتحبه، لكن لا أكرره، ولا أستثمر هذا النجاح في تجارة، فالنفس البشرية مليئة بالكنوز.

* أحيانا تلعب دورا يشبه دور الناشط السياسي، فكثيرا ما تشارك في تظاهرات سياسية، وترفع اللافتات…؟

– على الفنان أن يلعب دورا فنيا، وهذا الدور سيقوده بطبيعة الحال إلى تبنّي مواقف سرعان ما يعبّر عنها، لأن الفنان ضد القولبة، فأنا لا أستطيع أن أنتمي إلى حزب سياسي، ولا إلى جماعة سياسية، لأن هذا ضد طبيعة الفنان، فدوره الفني متضمن بالضرورة دوره السياسي. أنا جربت هذا، بالفن يمكن أن تفعل أشياء كثيرة، مثلا في مشكلة جزيرة «القرصاية» التي أعيش فيها وسط الناس البسطاء. عملت معرض فوتوغرافيا عن أهل الجزيرة، عملت فيلما تسجيليا سميته «زي السمك». الفيلم عُرض في كل أنحاء العالم، تداولته كل وكالات الأنباء والصحف، نزل على اليوتيوب.. في خلال خمسة أيام كانت مشكلة الجزيرة في كل أنحاء العالم، والفيلم يتحدث عن حياة الناس البسطاء، وهم تكلموا عن حقهم في العيش على الجزيرة.

* كثيرة هي ملامح القبح في حياتنا، هل يمكن أن نواجه القبح بالفن؟

– طبعا، أنا عملت معرضا كاملا عن الزبالة اسمه «حفريات المستقبل»، كان صرخة ضد ما يُحدِثه الناس في البيئة من تلوث، ومن أجل هذا المعرض قعدت في منشية ناصر، ألمّ زبالة، وجمعت كمّا رهيبا، وعملت منها تشكيلات فنية، وكان المعرض دعوة إلى الناس للتفكير في المستقبل. أجدادنا تركوا لنا الأهرامات وتماثيل ومعابد، ونحن ماذا سنترك بعدما تفشت أكوام الزبالة في كل مكان؟!

* هل للوحة عبلة زمن خاص؟ وكيف ترى تقاطع الذاكرة والحلم، بل المستقبل على وتر هذا الزمن؟

– أنا بدأت الرسم سنة 1978، أي مر نحو 30 سنة على أول لوحة رسمتها.. زمني هو الذي عشته، ما أثّر في أعمالي هو كل التغيرات السياسية والاجتماعية التي حدثت خلال كل هذه السنوات. بالنسبة إليّ الواقع هو المنهل، هو الزمن. الرؤية المستقبلية ليست دور الفنان، لكن دوره أن يعيش زمنه وينهل منه، حتى لو قرر أن ينهل من أزمنة غابرة – وهي لم تصدق في حالتي – فعلى مدى سنتين أو ثلاث تأثرت بالفن الفرعوني، ولم أكمل التجربة، لأنني مدرك تماما أنك كفنان عليك أن تختار زمنك، لا تستشرف المستقبل، وإنما أنت عندك حلم بالأفضل، لكن الأفضل كلمة هلامية وغائبة، الفنان يحلم بالأفضل مما هو متاح، لكنه في الوقت نفسه مشغول بما هو متاح، بالبشر، تماما مثل الحلم بالديمقراطية والعدالة، المهم كيف تعبر عن هذه الأحلام أو الأشواق، إنك حينئذ ترصد زمنك، وتعيشه على نحو خاص في العمل الفني. لذلك لو شبهنا الزمن بالمرآة، هناك فنانون يلتصقون بها، وهناك من ينظرون إليها من زوايا متعددة، وهناك من يكسر المرآة، وآخر يهشمها، ويحطمها، وكلها زوايا مختلفة للرؤية، والاختبار والتعلم والتجريب.

* ماذا عن المعايشة الفعلية داخل الزمن الواقعي؟ – أنت محتاج لكي تبدع فنا، إلى نوع من الفصل، إلى مسافة. أنت بالفعل مندمج في الحياة، وقرب المسافة أو بعدها يتوقف على طبيعة الفنان نفسه. كلنا مشغولون بهذا الأمر، من أجل الحياة التي نحتاجها. لكن السؤال: هل أنت تبدع خارج الإطار المادي لمحيطك الاجتماعي؟ وكيف إذن ستحتك بنفسك وبالآخرين، هذا هو الجسم، أن تشتبك مع الواقع، وإلا ستتحول المسألة إلى لعبة أفكار.

* ضمن ما يشغل الساحة التشكيلية الآن في مصر، وفي الكثير البلدان العربية، هذا الولع بالتجريد، واللافت أنه غالبا تجريد مصمت، اللوحة مُقفَلة على نفسها، تحت مبررات من قبيل شاعرية اللون، والخطوط، والضوء.. وفي المقابل ثمة تغييب للحضور الإنساني في اللوحة…؟

– ليس هناك تجريد حقيقي لا علاقة له بالإنسان والواقع، موندريان أشكاله الأساسية مستقاة من فروع الشجر، كاندينسكي أشكاله لها علاقة بالخلايا الإنسانية، كل الأعمال التي شكلت تاريخ الفن ارتبطت بإشكالية ما، ومن ثم فالحضور الإنساني ليس ضروريا أن يُطرح بشكل مباشر، لكن لا يمكن للوحة حقيقية أن تغيب هذا الحضور، لأنه ببساطة شديدة حضور ملازم للفن منذ بدايته وحتى الآن. أما هذا النوع من الفهم للتجريد، فهو بقايا لمقولات غربية في الفن، لتحلية البضاعة. ولك أن تتأمل لماذا اختفى مصطلح إلـ«ism» الذي صدعنا بالعديد من المقولات والأفكار لسنوات عديدة، لقد كانت عملية مفتعلة لإيجاد مبررات للسوق. وهناك في الفن العالمي أكاذيب كبرى، إحدى هذه الأكاذيب تتجسد بقوة في الفن الأميركي، فهذا الفن من بعد الحرب العالمية الثانية حتى منتصف السبعينات فن مصنوع مائة في المائة، لكن خلال الثلاثين عاما الماضية حدثت فيه ثورة وثراء شديدان، حينما بدأ يتحرر من سطوة المتاحف وتجار الفن، فبعدما امتلأت المتاحف، رجع الفنانون إلى أنفسهم، كانوا من قبل موجهين إلى نمط، إلى قالب معين، ومنهم فنانون اكتسبوا ازدواجية عجيبة، فكانوا يقدمون هذا النمط، لكن في مراسمهم يقدمون فنهم الخاص، وعلى سبيل المثال جاكسون بولوك، هناك جاكسون بولك الذي لا نعرفه، وكذلك فازريللي، والاثنان فنانان مهمان، استوعبا خلاصة التجريد والفن البصري.

* رحلتك في أوروبا على مدار عدة سنوات، ماذا أضافت إلى عالمك الفني؟

– فور تخرجي عام 1977 في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية كان عندي رغبة شديدة أن أرى صور الأعمال الأصلية للفنانين العالميين، بيكاسو وغويا ودالي وشاغال، وغيرهم. الرحلة استغرقت 6 سنوات، عشتها في حالة من الاحتكاك اليومي بالفن الأوروبي، ورؤيته وتعرُّف آلياته، وبالفعل كان الصدى صدمة ثقافية حقيقية، ومن داخل المطبخ شاهدت الفن كيف يُبدَع، وكيف هو بعيد جدا عن المقولات التي قرأتها عنه، هي تجارة في مافيا غاليريهات، في مافيا متاحف، في مضاربات الفنانين. كل هذا زوّد اليقين عندي في أن أعود إلى مصر، وأسهم في حركة فنية معاصرة، وأن أسعى قدر الإمكان في أن أجعل الناس تحب الفن حقا.

* لم تستطع ولو على سبيل التجريب؟ بيكاسو إسباني، وعاش في باريس.

– نعم أنا جربت، عملت حاجات لها علاقة بالتكنيك، تعلمت خبرة جديدة، درست غرافيك، عملت نحتا، درست علم نفس، لكن في الفن أنت محتاج إلى هواء خاص. بالنسبة إلى بيكاسو ليس ثمة فرق بين إسبانيا وباريس، الروح واحدة والمسألة مسألة هجرة في المكان نفسه.

* في بدايات عبلة علقت به أطياف من عبد الهادي الجزار وحامد ندا على مستوى الشكل والتكوين، كما علقت به أطياف من سيف وانلي على مستوى التلوين وضربات الفرشاة.. حدثنا عن الفنانين المؤثرين في محطاتك الفنية.

– أولا أنا لم أتأثر بالجزار، رغم احترامي الشديد له كفنان كبير، أنا تأثرت بحامد ندا أساسا، ولم أكن أعرفه، لكن عملت مشروع تخرجي في الكلية عن المراكبية، وسافرت إلى الأقصر، وقعدت أرسم في مقابر النبلاء الفرعونية بالبر الغربي، وركزت على مقبرة «راخ مراع» رئيس العمال، وجدت فيها ضالتي الفنية، وبعد ذلك في الكلية فوجئت بحامد ندا يسأل عني وكان عضوا في لجنة التحكيم، وأخذني بالحضن، وقال: «أنا أيضا رسمت هذه المقبرة وتأثرت بها». بعدها تصاحبنا وصرنا صديقين… بعد ذلك سيف وانلي، درّس لي في الكلية، تعلمت منه فكرة حب وتأمل الطبيعة، كان يأخذنا ونحن طلبة، ونقعد نرسم على البحر، وكان يعلمنا كيف نمزج بين الألوان، كيف نصنع ألواننا الخاصة، ثم جرأة هذا المزج، حتى إنه أحيانا كان يطعّم لون السماء الأزرق بلطشة سوداء، وكنا نتعجب، وكان يقول: «الأزرق ثقيل، وحبة سواد، تجعله متوازنا، وتحميه من السقوط»، الأمر نفسه مع لون الماء، حيث كان يطعّمه بلطشة من «الأصفر الأوكر»، لأن حركة الماء رجراجة، ولونه متغير بحسب إيقاع الأمواج. وهكذا، حبي للماء وللطبيعة جاء من سيف وانلي. أيضا تعلمت من كامل مصطفي براعة اللمسة واللون في وقت واحد. هؤلاء كانوا فنانين حقيقيين، وكانوا شديدي التواضع، يحتضنونك، ويحْنُون عليك، ويعلمونك كيف تفرح حتى بخطئك، كرغبة وحافز للوصول إلى الصواب. وفي محطة الفكر، تعلمت الكثير من حسن ظاظا، وأنا أحد المحظوظين الذين درّس لهم.

* بعد كل هذه المحطات والأسفار من أي زاوية، تفضل قراءة لوحتك: الخط، أم اللون، أم الضوء، أم غيرها؟

– كما قلت لك، كل ما يعنيني أن تحب الناس اللوحة أو تكرهها، فالحب والكره معياران نقديان، وهما أيضا قراءة حتى لو كانت غير مرئية، إلا أنها محسوسة، بمعنى أنك تستطيع أن تمسكها. العملية الإبداعية معقدة، الفنان ذاته يكذب لو قال لك الكيفية التي اشتغل بها، زمن إنتاج اللوحة يخضع لأمور كثيرة.

* إذن ستظل اللوحة ناقصة، ورهن المصادفة بالمعني الوجودي والفلسفي! – نعم. اللوحة كلما كانت ناقصة احتفظت بعوامل بقائها، يعني القراءات، الكلمات المكتملة للأعمال الفنية تقتلها. النقص هنا إضافة، لأن العمل الفني الجيد خُلق لكي يكمله الزمن، سيظل دائما هذا العمل الناقص مثيرا للأسئلة، وهذه الأسئلة تجعله قادرا على أن يمنحك نفسه كل يوم بشكل جديد. وهذا ما يؤكد أن الأعمال العظيمة تتعدى أن تضعها في مدرسة، أو معنى محدد. على سبيل المثال حمامة بيكاسو الشهير التي أصبحت رمزا عالميا للسلام، هي ابنة المصادفة والنقص. لقد كان بيكاسو يعمل بوسترا للحزب الشيوعي، وكلما اتصلوا به قال لهم: «لم أنتهِ من العمل بعد»، حتى جاءه مسؤول بالحزب، وقال له: «المؤتمر خلاص سيُعقد في براغ»، وكان مؤتمر الحزب الشيوعي العالمي حسبما أذكر وكانوا محتاجين إلى البوستر. لكن بيكاسوا يلح: «أمهلوني قليلا من الوقت»، وقال الرجل: «إنقاذا للموقف أنا سآخذ هذه الرسمة (الموتيف)»، وعاش عمل بيكاسو الناقص، وأصبح علامة ورمزا عالميا. فالفجوات حتى إذا لم يستطع الفنان أن يفصح عنها، أو يسعفه الزمن لينجزها تظل جزءا حميما من تجربته الفنية.

* محمد عبلة (سيرة موجزة) – 1952 وُلد في بلقاس، المنصورة، 1973، درس في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية.

– .1977 أنهي الدراسة وحصل على الجائزة الأولى في معرض الطلائع.

– 1978 المعرض الفردي الأول المركز الثقافي الاسباني،القاهرة – 1978 بداية رحلة فنية ودراسية إلى أوربا.

– 1979 درس الغرافيك والنحت في زيورخ بسويسرا.

– 1982 رحلة فنية ودراسية إلى فيينا، النمسا.

– 1985 لجائزة الأولى، معرض «القاهرة في عيون الفنانين».

– 1987 منحة مدينة بازل في سويسرا واقتناء أعمال.

– 1993 أقام تمثاله «سيزيف» بأحد ميادين مدينة فالسرود الألمانية.

– 1996 الجائزة الأولى، بينالي الكويت الدولي، معرض غاليري المشربية، غاليري هوهمان هامبورغ.

– 1997 الجائزة الكبرى، بينالي الإسكندرية الدولي.

– 1998 رحلة إلى فيرمونت أميركا.

– 1998 أكتوبر حريق المسافر خانة وأعماله بمرسمه الخاص بها.

– 1999 معرض مناظر من فيرمونت، غاليري أرابيسك.

– 2002 معرض «الونس.. بالنيل والشجرة»، قاعة الزمالك للفن، القاهرة.

– 2004 معرض «القاهرة.. ملامح مدينة»، قاعة الزمالك للفن، القاهرة.

– 2005 معرض «نوستالجيا» قاعة الزمالك للفن، القاهرة.

– 2005 معرض جماعي بالمتحف البريطاني، لندن.

– 2006 أستاذ زائر بأكاديمية الفنون بسالزبورغ، النمسا.

– 2006 غاليري هومان معرض 30 سنة فن.

– 2006 معرض «العائلة»، قاعه الزمالك للفن، القاهرة.

– 2008 معرض «المتاهة» قاعة الزمالك للفن، القاهرة.

– مقتنيات بالمتحف البريطاني، متحف كرواتيا. متحف الفن الحديث بالقاهرة