د. أحمد الخميسي

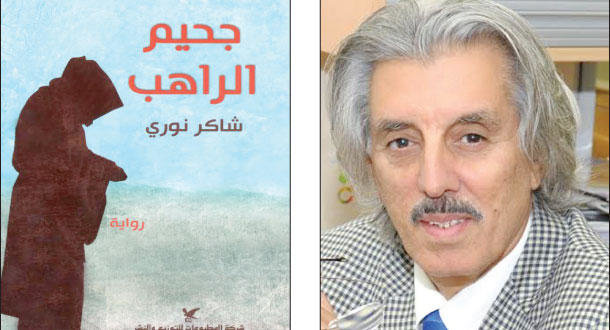

يقول أشرف الصباغ عن مجموعته القصصية “قصيدة سرمدية في حانة يزيد بن معاوية” الصادرة هذا العام عن دار النهر بمصر، إنها محاولته الأولى. لكن قراءة أولية لتلك المجموعة تبين أن وراء المحاولات الأولى جهدًا سابقًا طويلًا، وأن أشرف الصباغ لم يتعجل الظهور على القارئ قبل شبه اكتماله الفني. وبداية، فإني أتصدى لمناقشة المجموعة ليس من منطلق ناقد محترف، ولكن من منطلق أحد المهتمين بذلك القالب الفني، وهو ما يطلق عليه النقد الانطباعي. وفي اعتقادي أن المجموعة التي تتألف من اثنتي عشرة قصة قصيرة تحمل بين دفتيها كل مشكلات القصة القصيرة الحاضرة على عدة مستويات؛ الأول: علاقة القصة الحديثة بالشعر، علاقتها بالموروث، شكلها أو بناؤها الفني. وفي معظم قصص المجموعة سنجد الشعر كما نعرفه في القصيدة كما هو قائم بذاته، كما في مطلع قصة “الآخر” الذي يبدأ بـ: “وقف عصفور النار على الخط الملتهب بين الأفقين وراح يزقزق طويلًا طويلًا”. بل وسنجد التكرار الشعري الموحى في قصة “أنا وهي ويوسف” الذي يتكرر في فقرة واحدة منها: “والصيف والشتاء زمنان لا يلتقيان”، وسنجد نفس الشعر القائم بذاته كاملًا في قصة “لحظة” التي يفتتحها الكاتب باستهلال شعري طويل كأنما لحد ذاته. ولا شك أن القصة القصيرة الحديثة تقف عند حافة شعرية، ولكن ليس استرضاءً للشعر، ولكن لتكثيف الحالة القصصية، والانتقال من الأساليب الواقعية في التعبير إلى أساليب أخرى تفتح طاقات جديدة لم تعرفها القصة الإدريسية التقليدية. ولننظر، على سبيل المثال، كيف يرى أحد كبار كتاب القصة والرواية، حيدر حيدر، علاقة العمل الفني بالشعر في تجربته حين يقول: “لغتي، أسلوبي، قد تقترب من حافة الشعر، وربما أتت بصور ومفردات يستخدمها الشعر، والعنصر الشعري يأتي عندي من المغايرة لكتابة الرواية الاجتماعية أو الواقعية، كما يأتي من الكثافة المركزة والإيحائية في العبارة والجملة”. فما زال الشعر عنده هو استقطار لروح الشعر على أرض القصة والرواية. وروح الشعر، منذ انتقاله من الشعر العمودي للشعر الحر.. لم تعد أسيرة لرنين القوافي وصلات الحروف وإيقاعاتها. وباختصار فإن ما يلزم القصة من الشعر هو روح الشعر نفسه وليس لغته. هذا على العكس من محاولات يطغى فيها الشعر طغيانًا كاملًا حتى ليمكن الحديث عن قصة شعرية، كما نتحدث عن المسرح وعن المسرح الشعري. وتتأرجح تجربة أشرف الصباغ ما بين الإدراك للشعر في علاقته بالقصة كصور شعرية مكتملة تبدو كأنها متقطعة من قصيدة، وما بين تلمسه لروح الشعر. وفي قصته “تفاصيل قاهرية” يتبدى ذلك الاستشراف في تفاصيل يعتقد أنها لا علاقة لها بالشعر عندما: “فتحت باب السيارة المجاور وتسللت بهدوء وهي تزيل بعض قطع الزجاج العالقة بصدر فستانها الجديد الذي اشتراه لها بالأمس، بينما كان هو غارقًا في دمائه”. إننا لن نجد هنا مفردات أو صورة شعرية بالمعنى المستخدم من قبل في “وقف عصفور النار على الخط الملتهب بين الأفقين”. لكننا سنجد روح الشعر التي لا تكمن في اللغة بقدر ما تنبعث من الموقف نفسه ومن طبيعة اللحظة التي يكون فيها إنسان غارقًا في في دمائه بينما ينفض الآخر برقة نثار الزجاج المشتبك بصدر فستان جميل. فثمة نفس واحد صادر هنا من رئتي الموت والحياة. وهذا الفهم للشعر ينبع من عبارات أخرى في قصة أخرى هي “موت البرتقال”، عبارات أبعد ما تكون عن الشعر: “استحضرتُ وجه جدتي في الحلم وكان مختلطا بصوت الشيخ محمد الشحات ابن المرحوم الشيخ محمود الشحات”، والمرحوم محمود الشحات هو الذي قرأ القرآن في وفاة سابقة، لكن ابنه الآن يواصل لحن العزاء. إن الشعر هنا لا ينبع مطلقًا من اللغة بل من الفكرة نفسها، فكرة الموت الذي يستمر ويقابله على الجانب الآخر عازفون لا ينقطع نسلهم. وتكاد قصة “طائر غريب” الأقرب لمشهد عميق جدا أن تكون قطعة شعرية، بهذا المعنى، على الرغم من أنها مشهد واقعي تمامًا يحفل بصور الحياة اليومية بل ووصف لوظائف عضوية. فالشعر فيها نابع من صميم الفكرة والموقف. وباختصار يقترب أشرف الصباغ في بعض قصصه مما يقول عنه إدوارد الخراط في معرض شرحه لما يسميه “القصة القصيدة”: “قد تكون القصة القصيرة فيها نفس شاعري واستبصارات شاعرية.. لكنها لن تكون قصيدًا خالصًا”.

ولعل أضعف جوانب تجربة أشرف الصباغ هي محاولاته في طرق باب الموروث. فعناصر ذلك التراث لديه مجرد تشبيه من الخارج للحالة المطروحة. ولهذا فإنه لا يحجم عن استخدام إيزيس وأوزوريس وعنتر وعبلة والسيد المسيح ومريم وبهية وياسين في قصة واحدة هي “ملخص ما نشر عن سلمى”، وهو يكرر نفس المحاولة في قصة “أنا وهي ويوسف”، مستخدمًا قصة يوسف وزليخة. ولكن تلك العناصر التي لا تلتحم بنسيج العمل تظل أقرب إلى تشبيه شيء بشيء آخر، وعدا ذلك فإنها لا تقوم بدور في نسيج قصصي حديث خلافًا مثلًا لرواية رضوى عاشور عن الأندلس التي يصبح فيها التراث أرضية أساسية للعمل، أو لاستخدامات محمد مستجاب للتراث الشعبي والخرافات التي تكون ملمحًا مؤثرًا في سياق العمل الأدبي.

وتتراوح قصص المجموعة بين اتجاهات القصة التقليدية، وإن اختلف بناؤها. كما هي الحال في قصته الجميلة “بهلول في بلد الجحوش”، حيث يعرض لنا النموذج القديم المعروف بالمجذوب، ولكن من منظار آخر تمامًا يكسبه جدة وتفردًا. وكما في قصة “اللعنة”، حيث تنبعث القصة التقليدية على نحو طازج تمامًا أمام القارئ. ويبرز اتجاه آخر أقرب إلى قصة الشعر كما في “أنا وهي ويوسف” وغيرها، ثم اتجاه توفيقي يميل بقوة مرة إلى الشعر بمعناه القائم بذاته، ومرة أخرى إلى شعر الموقف القصصي كما في قصته الرائعة “طائر غريب”، ومرة ثالثة يحاول الجمع بين هذا وذاك كما هي الحال في قصته “جاري البحث والتحري”، وفيها يصل أشرف الصباغ إلى لب العمل القصصي الذي يقف على حافة الشعر، أي الذي نجد فيه أن “تيار الحكاية بأي من معاني الحكايا يجرف في النهاية سدود القوالب الجمالية الشاعرية الخالصة”، على حد قول إدوارد الخراط.

ويلمس كتاب القصة الآن انهيار الحدود داخل العمل القصصي، ليس فقط من الناحية الأسلوبية، بل ومن ناحية المدارس الأدبية، وتدفق القصة الواحدة في اتجاهات متعددة: نفسية، وواقعية، ورمزية، ووجودية. ولكن ذلك الانهيار لتلك الحدود يتجلى بطرق وأشكال مختلفة، ولعل الحلقة الأهم خلال ذلك الامتزاج هي عدم ضياع ما يقال عنه محمد المخزنجي “الحكاية”، وهو ما يكرره إدوارد الخراط. فما زال ثمة خيط فاصل في الأنواع الأدبية يميز القصة عن غيرها، لا بد أن يظل محتفظًا بنفسه مهما بدا متواريًا أو رقيقًا.

إن ذلك هو المعيار الأخير في عملية تحطيم المكان والزمان والحدث والشخصية. وتفقد بعض قصص أشرف الصباغ ذلك المعيار الدقيق في بعض محاولاته، كما في “أنا وهي ويوسف” أو “قصيدة سرمدية”، لتقدم لنا ما يشبه نثارًا زجاجيًا لقدحٍ ألقي به مصادفة ليرتطم بحائط مقابل، بحيث يتعين على القارئ جمع ذلك النثار واستبيان الشكل السابق للقدح المحطم، الذي تتسم كل شظية منه بخواص القدح الأصلي المهشم. ومع تعدد محاولات أشرف الصباغ لصياغة عالمه القصصي على محاور مختلفة، فإن كل تلك المحاولات تتسم بجدية شديدة، وجهد مضنٍ، وعناء فنان يبحث في مشكلات القصة القصيرة على مستوى اللغة والشكل والبناء، ويكفي أشرف الصباغ أن تضم مجموعته الأولى قصصًا مثل “طائر غريب”، “اللعنة”، “بهلول في بلد الجحوش”، وأخيرًا قصته الممتعة “الحافلة”، لتصبح تلك المجموعة جديرة بالقراءة مرة واثنتين، وليصبح الكاتب الذي يختفي وراءها جديرًا بمتابعة أعماله التي تبحث تحت مطر المدارس والأساليب المتعددة عن وجهها الخاص.

………………

*(نشر هذا المقال في جريدة “الاتحاد” الإماراتية” عام 1996)