شوقى عبد الحميد يحيى

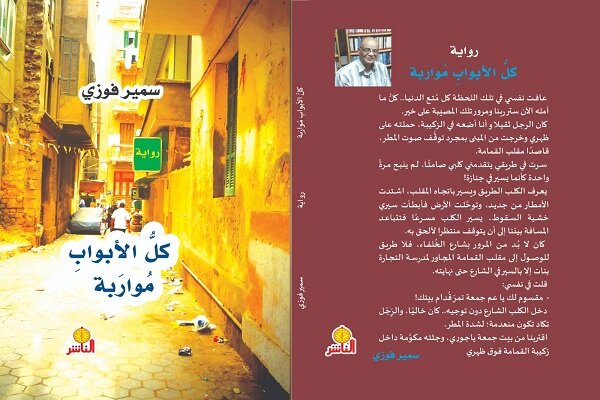

وستظل ثورة الخامس والعشرين من يناير، منبع خصب، ومنجم للحكايا، والرؤى، وسينهل المبدعون منه لسنوات عديدة. فرغم ما مر من أعوام، ورغم محاولات البعض النيل منها، ورغم اعتبارها ذنبا لا يُغتفر، فسيظل المبدعون ينهلون من معينها الذى لا ينضب، خاصة الرواية التي سجلت كل مراحلها، فكانت الرواية التسجيلية، ثم الرواية الباحثة عن أسبابها، ثم كان التوجس في مصيرها، ثم محاولات كشف النقاب عن تاريخ الإخوان، والجماعات الإسلامية، الباحثة عن السلطة، والتي صاحبت صعودهم لكرسى الحكم في العام 2012، ثم كانت بداية الحسرة على ضياع تلك الثورة التي كانت هي الأمل، ليأتى المبدع سمير فوزى، ليعمل حاسته الإبداعية، ويتنصت من خلال “كل الأبواب مواربة”[i] على كل ما حدث وما سوف يحدث والتي كان اختيار هذا العنوان لأحدث إبداعاته الروائية، مناسبا لأجوائها، خاصة أن شيئا مؤكدا عن شيء ما، لم يكن. وهى الصيغة المقبولة للإبداع عامة، حيث أنه لا يقدم حلا أو تفصيلا، ولكنه يكتفى بالأسئلة، او عرض وجهات النظر، وترك الأمر للقارئ، وهو ما يؤدى بنا إلى الاختيار الموفق –أيضا-لاختيار صيغة “رواية الأصوات” الأكثر مناسبة للإحاطة بكل الرؤى المتفاوته حولها، وحول مقتل “جمعة ياجورى، الذى مات منذ البداية، وتناول العديد من الأصوات، حياة جمعة، مؤيدة أن ليس لها يد في قتله، فى الوقت الذى يكون فيه المبرر لقتله، ليظل القاتل مسكوتا عنه، وإن كانت الحقيقة التي يعلنها مباشرة، أن الجميع مسؤول عن موته، او يتمنى موته، باعتباره الخلاص الوحيد الذى يملكونه، وكأن الكاتب يدعونا لتتأمل، والبحث في دواخلنا، هل كان يستحق القتل؟ وإذا كان فما دورنا في قتله؟ فحياة جمعة، تؤكد أنه شخصية مراوغة، وخاصة النساء، مثل زوجته “غناوى” التي وصلت معاملاتها السيئة له كل أهل البيت والشارع، إلا أنها تقول عنه {أحن لليلة واحدة من ليالينا الطويلة الممتدة، لم أكن فيها سوى روح بريئة تخلت عن كل شهوات دنيا لا تربطنى بها سوى شهوة امتلاكه، هو الرجل الوحيد في الكون الذى تعريت أمامه، أحببت جسدى من أجله} ص115.

وكذلك كانت “كريمة” زوجته الجديدة والتي تصغر صغرى بناته، وتحدثت عنه بما لم تتحدث امرأة عن رجل، فهى التي دعته للزواج منها، وتحدث معها عن “غناوى” بكل الحب والتقدير، برغم ما تفعله به، والتي أتت له بالولد الذى يحلم به ويتمناه، وعندما أتى الولد فرح به جدا، حتى انها خافت عليه من شدة الفرح، ولما اكتشف أنه ليس ككل الأطفال، غادر ولم يُعثر له على طريق {اكتشفت بعدها اختفاء شهادة ميلاد الولد وقسيمة الزواج وكل الصور التي تجمعنا} ص176. ورغم هذا كان رأيها فيه {غير صحيح أنه أغوانى وزغلل عينى! أشهد أنه لم يخطر بباله الاقتراب منى! لم يرنى أكثر من طفلة في سن شهد أقرب بناته لقلبه، لو جلست على حجره مثلها لما لفتُ نظره، شاغلته وحاصرته وأغويته وأحيبتُ أمله بإنجاب الولد فترك نفسه لى وتعلق بالأمل. شغلنى الرجل فعلا، ولم أرَ رجلا بجماله} ص169. على أن جماله لم يكن على رجل آخر، مثلما أشارت كل النساء. وهنا يثور السؤال –أيضا-. طالما كان يحلم بالولد، وجاءه الولد، فلما محى كل العلاقة بينه وبين زوجته “كريمة”، خاصة بعد أن كانت كل خلفته من “غناوى” إناث؟ ألأنه جاء مشوها، وتوقف نموه؟ وألا يثير ذلك التساؤل هو هوية هذا الولد، ولماذا جاء مشوها؟ ألا يدعو ذلك للبحث وراء الأبواب المواربة، عن الرمز الذى يمكن أن يكونه؟. وتلك الفلة الغريبة مع ابنته “شهد” التي انتحرت، وتصميمه أن يتناول هو وحده فقط، عملية الغسل والدفن وعدم تقبل العزاء؟ فما يمكن أن تكونه “شهد” من رمز مستتر وراي الأبواب التي واربها الكاتب، ولم يشأ أن يفتحها، كاملة، أهل لدواع إبداعية، ام لدواع خارجية؟ كل ذلك دائرة متسعة يضع الكاتب قارئه في دواماتها، ليتحمل هو مسئوليتها.

بينما على الجانب الآخر، يراه آخرون – وخاصة الرجال-غير ذلك، حيث كل ما يذكرونه منه، أنه حاول الاستيلاء على المنبر في المسجد، والدعوة إلى تلك الجماعة المتأسلمة، حتى قال عنه

“نوار” {كان يمكن عندما اصطدمت بجمعة في الجامع أن أواجهه بحقيقة جهله وعدم صلاحيته لإمامة واحد مثلى ملأ الدنيا علما وفكرا وفنا} ص98. حتى سرى بين الجمع أن {قوته التي هبطت عليه فجأة، وجرأته علينا، وإصراره على هدم البيت وطردنا منه، وشجاعته الغريبة واستقواء بعلو كعب الإسلاميين وتواجدهم الساحق في الشارع} ص97. حيث كان “جمعة” قد حصل بطريق -غير شرعى-بترخيص بهدم البيت وطرد السكان منه. ولتثير عملية هدم البيت، بالتزوير، ودون الحقيقة، سؤال جديد. ويقول “حمزة” لجثة “جمعى” التى رآها فى مراحيض قسم البوليس المحروق{نفسى أعرف انت شيخ منين؟ عمرنا ما شفناكلابس جبة وقفطان ولا حد شافك بتتكلمفى درس دين أو بتفتى؟ صحيح اتدروشت آخر أيامك لكن مش لدرجة شيخ على المنبر وغصب عن الحكومة!ؤ ص20. وهو ما يكشف عن حجم وتأثير المتأسلمون فى تلك الثورة النقية، لمحاولة الصعود إلى سدة الحكم. وهو ما يكشف أيضا كيف أن الكثيرين شعروا بغلبة هذا التيار، فركبوه، ولم يكن جمعة إلا واحدا منهم.

كما كانت هناك علامة لازمت “جمعة” الذي صار “الشيخ جمعة” وهى أنه كان السبب وراء اختفاء كاميرا “أنتكا” في عز فرحة الشعب بانتصاره في يناير 2011، وإعلان تنازل حسنى مبارك عن الحكم، على الرغم من أن {“كاميرا أنتكا” لها صيتها وشهرتها، صورت أهم المشاهد والوقائع في حياة مصر والمصريين، مظاهرات كفاية و6 أبريل والمحلة وأحداث الأمن المركزى والاعتصامات والإضرابات وأفلام سينما ومباريا كرة وخناقات وسرادقات عزاء وقاعات أفراح شعبية وراقية!} ص161. حيث يشير الحدث، ويؤكد الحوار دوره فى ذلك.

فبعد سرقة الكاميرا في الميدان، سمع “انتكا: صوتا يناديه {استدرت، وجدته جمعة، قادما باتجاهى:

- الكاميرا دى بتعتك؟ … رُدت إلى َّ روحى، سألته:

- – لقيتها فين؟

- ما تشغلش بالك، المهم حاجتك رجعت لك.

- تعرف إللى سرقها؟

- تجهم وجهه وأدار ظهره وتركنى…. اكتشفت أن ذاكرة الكاميرا ممسوحة تماما} ص164. لتنضاف تلك الواقعة إلى غيرها في دوامة أخرى، والتي توحى، دون أن تصرح.

وكذلك كانت “هانم” تلك التي، عُرفت بأنها تحمل أسرار البيت وشارع “الخلفاء”، حيث اختفت “هانم” عن الأنظار، فأصبحت مثار سؤال الجميع، كيف لامرأة ظلت عاما كاملا تسقط في الغيبوبة، وتم تغيير البامبرز لها قبل ساعات، واختفت كل صورها من الكاميرات، وتم التحقيق مع كل أفراد المستشفى، وكأنها لم تدخل المستشفى مطلقا، وتحدثت الصحف عن اختفاء المرأة التي أخفاها “جمعة” في بيت لا يعلم عنه أحد شيئا، ووالاها بكل متطلباتها، فقط لأنه يريد أن يسمع حكايات شارع الخلفاء {وكل مستلزمات امرأة تعيش وحيدة ومختفية عن نظر العالم، كل ما طلبه منى أن أحكى له خلال وجوده معى ما أعرفه عن شارع الخلفاء، تستهويه الحكايات المسلية الكوميدية. حكيت له عن إسلام الفرارجى، واستدراجه البنات صباح كل يوم والاختفاء بهن داخل المحل، وعن تسحبه ودخوله البيت لواحدة من حريمه، ربما كانت شهد، وربما كانت شهد من اللاتى استدرجهن إلى المحل.. احمرت عيناه وركبه الغضب} ص159.

فهنا يثور السؤال، حيث سكت الكاتب عن الإفصاح، مكتفيا بالواقعة. لماذا ظلت “هانم” بالمستشفى وهى غير مريضة حقا، ولماذا خرجت مع “جمعة” دون أن يراها أحد، ودون أن يعلم أحد عن مكان وجودها، أهل اختطفها جمعة؟ ولماذا كانت هي بالتحديد؟ .

ومن نفس تلك الحالة التي انتابته عند ذكر “شهد” {احمرت عيناه وركبه الغضب} نعود ونتذكر أنه عندما أشعلت “شهد” النيران في نفسها، لم يسمح لأمها أو أحد من أخواتها حضور الغُسل” لها، وأصر هو بنفسه على تغسيلها وحملها ودفنها بنفسه، وأكد أن العزاء مقصور على تشييع الجثة-رغم اعتراض أمها-وكأنه قد أصر على ألا يشاركه أحد في دفنها. ليأتى التأويل بان “شهد” التي احترقت، لم تكن شخصا معينا، خاصة أن الكاتب لم يذكر شيئا عن شخصيتها (الإنسانية)، لتقف فقط عند دورها كرمز، وكأنما صنعها من عظام فقط، لتبتعد عن وجودها الإنسانى. ولتقف مع هدم البيت وإخفاء “هانم” ومسح ذاكرة كاميرا “أنتكا”، كمؤشرات لتحديد هوية “جمعة” الذى أصبح لفترة “الشيخ جمعة”، واختفى اسم الشيخ بعد ذلك، حيث تحدث كل من جاء فى النهايات عنه باسمه المجرد نازعا عنه صفة الشيخ. فضلا عن تلك الإشارة غير الخافية عن “الشيخ جمعة، عندما ارتدى زى الإخوان، وراح يشجع على إقتحام الأقسام، لغرض في نفسه أن تشتعل الأمور حين تم إكتشاف جثة الشيخ “جمعة ياجورى، حيث لم يفت الكاتب أن يذكر الاسم الحقيقى لمن أسر عساف ياجورى( محمد جمعة حسن) وكأنه – الكاتب- هو أيضا ينفى عنه الصفة، وكأنه – الكاتب- يخرج بشخصه ويخاطب القارئ، ويذكره بأنه لا يكتب قصة مألفة، ولكنه يتحدث عن الواقع المصرى، فى فترة تحولات كبرى فى التاريخ المصرى، خاصة أن “جمعة” هذا، هو الذى { شجع على إقتحام هذا المبنى، وأحل سرقة محتويات القسم، أغرى المتجمهرين، الغاضبين، الثائرين، الساخطين-بمن فيهم أنا-بالاستيلاء على ما تطوله أيديهم، شارحا للمقتحمين أن ما بالقسم غنائم حرب مع الدولة الكافرة يجوز اقتسامها} ص19.

التقنية الروائية

ستظل الرواية-قبل القراءة-عالما غامضا على القارئ، يحاول التعرف عليه بقراءة العنوان الرئيسى، وتبدأ عملية التخمين والتوقع، ويصبح أمام احتمالات ثلاثة، إما أن يكون العنوان بابا مفتوحا على عالم الرواية، فيستطيع من القارئ التعرف على كامل الرسالة التي يُحّملها الكاتب لعمله، وتلك هي أبسط أنواع الروايات، حيث تُسلم الرواية نفسها للقارئ، دون عناء. وإما أن يكون العنوان كالباب المغلق، فيحتاج القارئ للبحث عن المفاتيح التي تسمح له بالعبور، وهو أصعب الأمور، حيث عليه البحث أولا عن المفاتيح التي يجربها ويتأكد أنها مطابقة للأبواب. أما النوع الثالث (المراوغ)، فهو ما يقع بين الحالتين، حيث يقف العنوان بين الحالتين، وحينها، يقف القارئ على ناصية الميدان، ويفكر في أي الطرق سيسير، وهو ما اتبعه سمير فوزى، حين عنون روايته ب “الأبواب المواربة”، فانفتحت الرؤية، وانفتحت الرواية على كل الاحتمالات، فنستطيع قراءتها على الجانب الاجتماعى، حيث نجد أبطال الرواية كلهم، من طبقة اجتماعية متواضعة، وحينها نقول التعبير الشائع، والأسهل، أن الكاتب يتناول حياة المهمشين. غير أن ذلك سيخالف القناعة التي رددناها كثيرا، وهى أن ما من عمل إبداعى، إلا وكانت السياسة في خلفيتها. وهو ما يتطلب –في كثير من الأحيان- البحث عن المفاتيح، التي تكمن في السؤال، وقد تحولت الرواية بكاملها إلى مجموعة من الأسئلة، فلماذا اختار الكاتب مثلا أعقاب ثورة 25 يناير، ثم لماذا كان “جمعة” هو البطل الرئيسى، ولماذا أحبته النساء، في الوقت الذى كان ينافسه “إسلام” في الجمال؟ بل هناك شك في دور لعبه إسلام في أن تحرق “شهد” نفسها، ولماذا “شهد” هي الوحيدة التي وقفت دون غيرها على كونها (عظم) فقط بينما كل الشخوص الأخرى كانت من عظم ولحم، فلم نعرف عنها سوى أنها كانت خرساء بكماء، وأنها أحرقت نفسها، وهو ما يؤرق القارئ بحثا عن الأسباب، وعما ترمز. وغيرها من الأسئلة التي تُجبر القارئ على البحث عن إجابات لها، ثم يجرى عملية تركيب لخلق رؤية متكاملة تعبر عن رسالة الرواية. المهم، أن سمير فوزى أرقنا بأسئلته، ونثر لنا بصيصا من الرؤية، بإضاءة خفيفة، لا تكشف، لكنها توحى بأن وراء الأكمة ما وراءها، ولهذا كانت “الأبواب المواربة” عنوان أقرب لروح الرواية.

ثم استخدم الكاتب صيغة “الأصوات” فكان هناك أربعة عشر صوتا، وقد يستكثرها البعض، ولكنا نرى أن ذلك يؤدى إلى إتاحة الفرصة للكشف عن تفاصيل المجتمع، والحديث عن تلك الطبقة المتواضعة اجتماعيا، كما أنه يساهم في عملية التمويه التي صنع منها شِباكا يَدخُلها القارئ، ويبحث عن مكان للخروج إلى العالم الخارجى، أو العالم الحاضر. ثم إن اختيار تلك الصيغة، يتناسب تماما مع تلك المرحلة التي تعددت فيها الرؤي، والمصالح، فتعددت الأصوات حول الواقعة الوحيدة، وهى هنا مقتل “جمعة”، وهى هناك ثورة الخامس والعشرين من يناير.

كما لم تكن إشارة الكاتب في البداية، بالإهداء إل السارد الأعظم نجيب محفوظ {إلى السارد الأعظم “نجيب محفوظ” سيظل ظلك يلازمنا}. فلم يقتصر الأمر على أن الكاتب يسير على نهج المحفوظ، بتسخير الرواية، لقياس نبض الشعوب، وجعلها أصدق وأقرب للشارع في عملية التأريخ لها، منذ ثورة 1919إلى ما بعد انتصار أكتوبر 1973، فكانت أصدق من ذلك التاريخ الرسمي، الذى لا جدال في تزوير الكثير منه، وفق ما تريد السلطة كتابته. إلى جانب أن الكاتب بنى بنيانه الروائى على صيغة “رواية الأصوات” التي انتهجها –أيضا-النجيب في الكثير من أعماله، خاصة “أمام العرش” التي تعرضت مباشرة للحكام في مصر بتاريخها الممتد من الفراعنة إلى ما بعد السادات، فكان اختيار سمير فوزى مناسبا للتعبير عن تنوع الأراء، حد تضاربها، وحيث الإمعان في عملية التورية التي يتطلبها العمل الإبداعى. والذى لم يتوقف على شخصية بعينها، وإنما الإشارة إلى الكثير من أمراض المجتمع المصرى، وإن شئنا الدقة، المسئولين المصريين. مثل تلك الإشارة التي ذكرتها “هانم” عن كيفية استقبال المسئولين بما يوضح طبيعة الدولة المصرية {بين فترة وأخرى اشعر بحركة مفاجئة، واهتمام بالغ من الممرضات بتغيير الملاءات والمفارش والأغطية وتهوية الحجرة، اعرف ان طبيا كبيرا مصريا أو أجنبيا، او لجنة من كبار الأطباء سيباشرون حالتى، يأتون لدراستها} ص151.

وأيضا عن وضع الأقباط في الدولة المصرية، حيث يقول القس عبد الشهيد، لتبرئتة من موت جمعة {يشيع أن الدولة تحابينا، تخاف منا، تطبطب علينا، تسترضينا، عكس حقيقة واضحة كالشمس يراها الأقباط وتكدرهم وتُشعرهم أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. نشعر بغضب مكتوم وتهميش غير مبرر لسنوات طويلة، لا علاقة لذلك بقتل جمعة أو غيره} ص 142.

كما برز الكثير من طبائع ودواخل الإنسان المصرى، الذى يخضع لسيطرة العادات والتقاليد على سلوكه، وكان لها كبير الأثر على حياته الاجتماعية، التي تصنع الفارق بين البشر وفق طبقاتهم الاجتماعية، مثلما قال “حمزة” ل”نعيمة” الذى ظل يعاشرها في قسم الشرطة المحروق-بعد أحداث يناير-{اٌقنعت نفسى وأقنعتها أن ما نفعله من خلف ظهر العالم هو حقنا المسروق منا، فما بيننا لسنوات طويلة يعلمه الجميع، أذكرها دائما بمحاولاتى المستمرة لإقناع والدها، سُقت عليه القريب والبعيد، لكن الرجل رأسه وألف سيف ألا يزوجها لزبال يلم مخلفات الناس ولا مأوى له} ص12.حيث كان قد سبق وطلبها في الحلال، ولم يوافق أبوها لأنه “زبال”، وهو ما يلقى الضوء على ما تفعله الدولة تجاه تلك الطبقات.

وإذا كان الكاتب قد حدد مكانا واحدا، مثلما كان نجيب محفوظ يجمع شخوصه في مكان واحد(ميرامار وثرثرة فوق النيل) ، فجمع سمير فوزى –أيضا-شخوصه في شارع واحد هو شارع “الخلفاء” ليستدعى تلك الفترة التي ازدهرت فيها الدولة الإسلامية، وكأنه يقين المفارقة بين الواقع اليوم، والواقع عندما تسيد الإسلام العالم. بل في بيت واحد جمع فيه قاع المجتمع، والذين رغم مستواهم الاجتماعى المتواضع، إلا انه يحملون سلوكا إنسانيا، قد لا يتوفر في العديد ممن بيدهم السلطة، فكانوا بشرا يحملون في دواخلهم الصفات الإنسانية. مثل “عنتر” الذى كان يحمل المطواة، وتم اعتقاله بسببها، إلا أن له طموح الزواج ممن يحب، فيذهب إلى عريان ليطلب منه تأجيل الفرح، غير أنه لم يجد استجابة، فيحضر “عنتر” الذى كان، غير أن “عنتر الذى أصبح، يزجره عن فعل الشيطان، حيث فكر في ارتكاب الجريمة {فكرت أن أخبط رأس سمعان في الحائط بكل قوة، لمحت شاكوشا تحت قدمى عريان فخطر ببالى التقاطه وخبط سمعان على رأسه فأسبب له عاهة مستديمة ويبوظ الفرح، أو على الٌأقل يؤجل…………….. لعنت جمعة واليوم الذى عاد فيه إلى شارع الخلفاء، نفضت من رأسى تماما فكرة الاعتداء على سمعان ابن عم عريان، أو خطف إحدى بناتهم، فهؤلاء الناس لم يفعلوا بى أو بأحد ما يستحقون عليه المرمطة والبهدلة دون ذنب} ص86. وكذلك حيث أصبح معروفا في أقسام الأمن، ففكر في اللجوء إليهم، إلا أن حال الشرطة بعد 25 يناير، استحضر العنصر العاقل فيه {هل أخبر أمن الدولة؟ رأيت بنفسى حال أقسام الشرطة التي نُهبت، والضباط والعساكر أُهينو، حتى أنهم فروا بعد ما تركوا أسلحتهم ومحتويات القسم} ص 86.

إلا أنه على الرغم من هذه الروح 0الإنسانية” من تلك الفئة المتواضعة اجتماعيا، لم تقابل بمثلها في أقسام الشرط، حيث ظن أصحابها أنهم امتلكوا مصائر الناس، والتي تتبين أيضا من حديث “حمزة” عن “نعيمة” {زَوَجَها لإبراهيم مخبر المباحث رغم علمه-كما قالت نعيمة-بيده الطويلة وعينه الطولية، يفرض إتاوات حماية على المحلات والسريحة والباعة المتجولين. لا يترك امرأة إلا وغازلها وحاول كسر عينها بكل الطرق، مستغلا وظيفته في القسم ويده (الطايلة) وقدرته على تلفيق التهم لمن لا يطاوعونه. لم يتقدم للزواج من نعيمة وأصر عليه إلا لأنها استعصت عليه ولم تلن له .. مازحتها قائلا:

-يكونش أبوكى جناب السفير! ما هو زبال زى حالاتى} ص 13.

ويخرج الكاتب، من الدائرة الضيقة، والمحصورة داخل بيت في شارع، إلى الطبيعة الإنسانية، حيث لم يكن أمام هذه الطبقة إلا اللجوء لخلق عالم مواز، من بنات أفكارهم، كعملية تعويض، وكى يستطيعوا العيش في مثل تلك البيئة، عن طريق الظهور بمظهر يخالف الحقيقة، مثلما ادعى “جمعة” أنه هو الذى أسر “عساف ياجورى” كى يجد ما يمكن أن يتباهى به في ذلك الشارع، بينما كانت الحقيقة أنه لم يكن إلا عسكرى مراسلة لقائد الكتيبة التي أسرت “عساف ياجورى. ومثلما فعلت “هانم” عندما كشفت عن خباياها {واجهت نفسى بالحقيقة التي لم أذكرها لأحد! كل ما قلته لأم أبانوب زوجة القس عبد الشهيد عن زيجاتى السابقة ليس صحيحا، لم أعمل يوما في مصنع بلاستيك، ولم أتزوج صاحبه… فلم أتزوج أصلا وما زلت بعد الستين بكرا} ص157. حيث أن الكشف عن تلك الحقيقة كان سيثير الأقاويل حول كونها لم تتزوج، على المستوى الاجتماعى، بينما يثور السؤال-أيضا- عن الرمز الذى جعلها تظل بكرا حتى هذه السن. وتواصل هانم {أحسمها لكم واضحة، لم يُلقنى أحد من الشرفة، تركت النيابة تحقق فيما وراء سقوطى، وجدت متعة في انشغالكم بالبحث وراء سقوط امرأة مثلى، لم تكن تعنى أحدا، لم يشعر بها أحد إلا بعد سقوطها} ص157. وكأنها افتعلت تلك الواقعة لتصبح محل اهتمام الناس، بعد أن طالت بها العزلة، وعدم سؤال الآخرين عنها، وكأنها مازالت طفلة، فتستخدم حيلة الطفولة [ومن نُعمره نُنكسه في الأرض] صدق الله العظيم (يسن الآية 68).

كما كان الاختيار للأسماء الموحية، دور كبير في تقريب رؤية العمل من القارئ مثل “جمعة الياجورى، فإى جانب المستوى الاجتماعى، بتسمية الشخص بكنيته، أو بما أُشتهر عنه، فغنها إلى جانب ذلك، تشير إلى الحالة الرمزية، فذلك الاسم الذى اشتهر به “جمعة، يشير إلى كونه (مسلم) في الظاهر، ياجورى إشارة إلى عساف ياجورى الذى يدعى أنه من اسره في حرب 73، وكأنه في ذات الوقت (يهودى) الباطن. كما كان اسم “نوار” إشارة إلى ما يحمله الرجل من نور العلم، وأنه من ملأ الدنيا علما وفنا. وكذلك كان اسم “شهد” التي أحرقت نفسها، تلك الخرساء البكماء، وكأنها إشارة إلى مصر التى كانت صماء بكماء، وكانت “شهدا”.

ثم تأتى اللغة التى أصر الكاتب عن استخدامها، والتى تنبع من أعماق تلك الطبقة المسحوقة، وكأنه، بالفعل، نابعة من صميم تلك الطبقة.مثلما نرى “انتكا” وهو الاسم المنحوت من تلك البيئة، حين يعبر عن حلمه ب”غناوى” التى استأثر بها “جمعة” {منذ رأيت غناوى أحسد جمعة عليها، أستخسرها فيه! امرأة عفية تسير بقامتها الممدودة وطولها المفرود وانتلائ جسدها الرجراج “الملظلظ” فى غير ترهل فتأخذ العين معها.. أتخيلدائما هذا الجسد العفى، كيف يلين هذا المارد لرجل مثل جمعة! أسال نفسى هل تشتعل امرأة بهذا الجبروت بتيران الشهوة مثل سائر النسا؟ هل تغنج وتتأوه وتستكين تحت رجل؟}ص164.فاستخدام كل تلك التعبيرات، تنضح بصفات البيئة التى نها “أنتكا”، وبمدى ما يعيشه من حرمان، واشتياق ولوعة. ولم تكن حالة “انتكا ” هى الحالة الوحيدة، بل نلحظة أن ناس الرواية، أو البيئة التى تصنعها، يعيشون فى الحرام مجبرين. ولنا فى قول”هانم” عن “إسلام” وما يفعله مع نساء الشارع، خاصة المتزوجات، وهو أيضا ما تُفتتح به الرواية كم معاشرة “حمزة” ل”نعيمة” غمراة مخبر الشرطة، والتى معها كان إكتشاف الجثة، وبئرة الحدث فى الرواية.

كما استعان الكاتب ببعض حيل التشويق، التي تربط الكاتب بالعمل، للتغلب على عدم تطور الحدث، ودورانه حول عملية البحث عن القاتل، رغم أن الرواية ليست بوليسية، وكأنها تسير عرضا، لا رأسيا، مثل تطرق السرد لزيارة “أم هانى” بياعة البيض والفراخ والسمن البلدى لبيت جمعة ومقابلة الحاجة غناوى، وعلمنا أن جمعة تزوج من كريمة ابنتها، بحثا عن الأبن (الذكر)، ولكن لم نعلم كيف تم الزواج، وبعد عدد من الفصول جاء توضيح كيفية الزواج على لسان أم هانى. غير أنها أتت برؤية الاتهام، ولتأتى “كريمة بعد ذلك لتوضح أن الأمر لم يكن إجبارا أو اللعب بعقل صغيرة السن، ولكنها هي من سعت إليه. وليمتد الحبل على مساحة كبيرة من العمل، ودعوة القارئ للبحث عن نهاية الخيط.

كما يبدو أن الكاتب كان مملوءًا بالرؤية التي يسعى للتعبير عنها، الأمر الذى خرج بنفسه-ككاتب-ليعلن رأيه، حتى وإن كان رأى الغالبية، فجاءت بعض الجمل التقريرية، التي تحتسب على الكاتب، مثل {كلنا شركاء في قتل جمعة، وفى كل ما يجرى على أرض مصر، كل بقدر طاقته …….

{لو واجهته بأن الله لا يطالبنا بالصلاة والسجود والركوع له استعبادا، بل محبة، ومحبتنا لبعضنا مهما اختلفنا محبة لله} ص98. فضلا عن أن السجود والركوع بعد ذكر الصلاة.. ويتعتبر زائدا عن الجاجة، حيث أن الصلاة تجُب كل تلك التفاصيل.

لقد استعما الكاتب سمير فوزى الذكاء باقتدار فى صنع صورة تحية معاصرة، خلق فيها شخصيات إنسانية من عظام ولحم، يجرى فى عروقها دم الحياة، بينما اكتفى بالعظام فى خلق آخرين لتقف “كل الأبواب مواربة” كعمود أساسى في البناء الروائى، الذى امتدت أعماله منذ “العكاز” مرورا ب “الشبراوية” و”بيت ياجورى”، لنصبح أمام مشروع روائى، عاش فيه الكاتب حياة مجتمعه، معاصرا لتقلباته، وناسه، خاصة تلك الفئات المتواضعة اجتماعيا، المتسامية إنسانيا، الدافعة لفواتير الطبقة المتعالية اجتماعيا، رغم امتلاكها، لكل وسائل التحكم والسيطرة، التي تسير بها تلك الطبقة وفق رؤيتها، وأهدافها.

……………………

[i] – سمير فوزى-كل أبواب مواربة-الناشر- ط 1 2024.