د. أشرف الصباغ

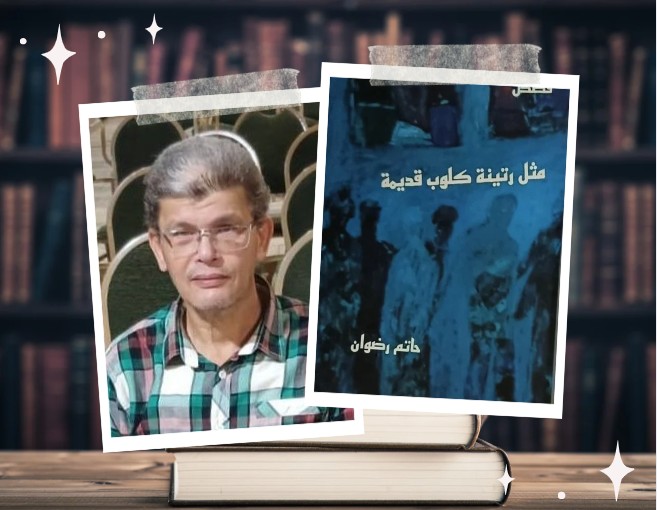

تنطلق مجموعة “مثل رتينة كلوب قديمة” (2022) للكاتب حاتم رضوان من تفاصيل الواقع البسيطة وهديرها الناعم أحيانا، والصاخب في أحيان أخرى، لتنقلنا إلى عالم غرائبي رغم عادية الأحداث التي تسفر عن تحولات نفسية وذهنية مدهشة. تضم المجموعة أربع عشرة قصة قصيرة، تجمع بدورها بين شخصيات لا تخطئ العين عاديتها وبساطتها وانصهارها في تيار الحياة تارة وفي أفكارها الخاصة تارة أخرى، وتأملاتها في الحياة والأفكار وما حدث لها طوال الطريق تارة ثالثة.

تبدو الأحداث عادية للغاية عند النظر إليها في مستواها الأول والمباشر. فهناك ناس يتحركون خارجين من مكان ما، وآخرون يأتون من مكان ما ليستقروا قليلا، ثم يرحلون. وبين المجيء والرحيل تكمن التفاصيل التي تسير على ثلاثة مسارات على الأقل. المسار الأول، هو مستوى الحكي الذي يتناول هذه الشخصيات وحركتها في الحياة، بين الإحباط تارة، والتأمل تارة أخرى، ومحاولة كسر الأطواق والضغوط التي تكبلها تارة ثالثة. فهناك، في قصة “قصر يحيطه الفراغ”، الشخص الذي يجد نفسه في عربة الترحيلات بعد مشاركته في المظاهرات والاحتجاجات. ومن خلال وجوده مكبلًا في تلك العربة- الصندوق، يكشف لنا قوة ونفوذ وبطش “الأخ الأكبر” الذي يعرف كل شيء في حياة هذا المواطن. ويصل الكشف إلى مستوى الاعتراف عندما يبدأ البطل في تعرية دوافعه للاشتراك في تلك المظاهرات، بينما يتم النظر إليه باعتباره، مذنبا انتهك القوانين، أو بطلا شارك في الاحتجاجات.

ووفقا للمسار الأول، فإن هذه القصة تلبي كل مواصفات القصة القصيرة العادية- الواقعية التي تتناول أحداثًا مباشرة جرت له. لكن عندما ننظر إليها في المستوى الثاني، نجد أننا أمام قصة تتناول مجموعة من الأفكار الوجودية العميقة التي تدور حول حياة الإنسان ووجوده وحيرته، وبدايته ونهايته. وبين البداية والنهاية هناك مصير يبدو أنه محدد ومقرر سلفًا. وربما فترات راحة وتأمل لمراجعة هذه الحياة وأحداثها. القصة في مستواها الثاني، هنا، تتجاوز المادي والمباشر والعادي، لتنقلنا إلى علاقة الإنسان بوضعه كمخلوق ضعيف وهش، ومعلق من “عرقوبه”.

أبطال وشخوص القصص في غاية الضعف والهشاشة وقلة الحيلة، موزعون بين تفاصيل الحياة في العمل والأسرة والتأملات الخاصة، وبين ذاكرتهم التي تبدو منتعشة ومتيقظة وفي غاية النشاط والحيوية، يقارنون دوما بين الماضي “الجميل” وبين الحاضر “المُربِك” الذي لا يحوز على رضاهم، وبين اللجوء إلى الأساطير وأولياء الله الصالحين والأضرحة، ربما ينشدون المدد، وربما لانغلاق الأفق وانسداد الطرق. ولذلك نلمح هؤلاء الناس الضعفاء المرتبكين يتحركون في هذين المستويين أو على هذين المسارين المذكورين: مسار واقعي عادي للغاية، ومسار أسطوري- تأملي- ميتافيزيقي. كل مسار منهما، أو كلاهما، يطرح تساؤلات، ويؤدي إلى تساؤلات أخرى، ويوَلِّد تساؤلات من نوع ثالث.

الكاتب حاتم رضوان نبهنا في البداية، قبل أن يبدأ قصصه، بنصين. الأول لجبران خليل جبران عن “الضباب”. والثاني له هو شخصيا عن “المجيء والعودة”، ما بينهما. والنصان في واقع الأمر يدوران حول معنى الحياة نفسها، ما يؤكد فكرة المسارين المُشار إليهما أعلاه. غير أننا نلمح أن نص جبران خليل جبران يذوب في كل النصوص، ويتوزع بنسب مختلفة على كل قصة، ويؤثر على أبطال وشخوص هذه القصة أو تلك بالقدر الذي يكشف عن حيرة وارتباك العقول والأرواح، ويلقي بعض الضوء على مصائرها، أو مصائر الناس داخل القصص وخارجها. أما نص حاتم رضوان، فهو يظهر بشكل مباشر في قصة هنا أو قصة هناك، ويختفي بين أحداث هذه القصة أو تلك، وفي أحيان أخرى نشعر بطاقته في أحداث وتأملات قصة أخرى. هذان النصان يلخصان المعنى العام لقصص المجموعة، ويفتحان الأفق للمزيد من التساؤلات. وإذا غامرنا وقرأنا النصين ضمن النصوص الأربعة عشر، سنجد أننا أمام ست عشرة قصة وليس أربع عشرة قصة.

انهار الكفن بودرة “مثل رتينة كلوب قديمة”، و”ضباب” جبران خليل جبران، و”تمتع بأيامك حتى ميعاد العودة” للكاتب حاتم رضوان نفسه، تمنح المجموعة وحدة عضوية مدهشة، لتتحول إلى “كشف حساب” لعقول حائرة، وأرواح مرتبكة، وأجساد منهكة، سواء كان وراء ذلك متاعب الحياة وأحداثها المادية المباشرة التي تؤثر على الناس، أو الخوف والرهبة من المجهول، ومن انعدام الرؤية، وغياب اليقين.

هنا نصل إلى المستوى الثالث الذي يمكن أن يفسر لنا تلك الحالات “البينية”، وحالات التأرجح التي تعتري غالبية شخوص قصص المجموعة، أو أغلبها. حالات حزن وارتباك وعدم جدوى من جهة، وحالات استسلام وتسليم من جهة أخرى. يبدو أن كل حالة تؤدي إلى الأخرى، وكل حالة هي نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحالة أخرى أيضًا. تلك العلاقات التبادلية، أو الجدلية، هي نتائج مرعبة لواقع أكثر رعبًا وفظاظة. فالأبطال يتحركون بين أحداث الحياة وتحولاتها وما جرى لها ولهم، وبين هواجسهم ومخاوفهم وبحثهم الدائم عن يقين، وبين الذاكرة والذكريات كطوق إنقاذ من واقع مؤلم وقاس وغير مريح، وبين اللجوء إلى الأساطير والأضرحة وأولياء الله الصالحين. يبحثون عن معنى أو جدوى، على الأقل لكي يشعروا بوجودهم أو بقيمتهم.

في هذه المجموعة، تحلق الأرواح في فضاء خانق، بحثًا عن المعنى، فلا تجده إلا في تأمل الماضي، أو في الانزواء في غرف، سواء كانت هذه الغرف حقيقية وواقعية أو أحلاما ضيقة، أو الماضي، أو أضرحة وأولياء وصور ذهنية عن نساء متخيلات. الأرواح هنا تبحث أيضًا عن الخلاص غير الموجود. وفي الواقع، قصص المجموعة بأحداثها وشخوصها، وتأملات وذكريات الأبطال، تمثل حالات مختلفة من الانكسار، حتى ولو لم تُذْكَر أسباب هذه الحالات. فالقراءة المتأنية والهادئة، يمكنها أن توفر مساحة لا بأس بها من فهم الأسباب الكامنة وراء كل هذه الانكسارات بكل درجاتها في كل قصة وفي كل حالة.

ففي كل قصة تقريبا، يظهر تساؤل يحمل ليس فقط الدهشة، بل والإدانة أيضًا: ماذا جرى للعالم، وماذا حدث لنا، ومن الذي فعل بنا ذلك، ولماذا يجب أن يحدث كل هذا معنا ولنا؟ لا إجابات، ولا تفسيرات. كل شيء إما غارق في “ضباب” جبران خليل جبران، أو مدفون في ضريح يمنح الكثيرين المدد حتى وإن كان على شكل جسد يبدو في كفنه كاملًا وصحيحًا، لكنه يتفتت ويتحول إلى بودرة تتناثر بمجرد النفخ فيها. وهنا يظهر التساؤل الأكثر ألما: متى يلجأ الناس إلى الأضرحة وأولياء الله الصالحين، ولماذا؟ متى يهرب الناس من بيوتهم، ومن بعضهم البعض، والأزواج من زوجاتهم، والزوجات من أزواجهن، والأجداد من أحفادهم، ولماذا؟ متى يترك الناس الواقع “هنا والآن” وينظرون إلى الوراء، إلى الماضي، يقارنون بين ما كان وما هو موجود الآن، ولماذا؟ متى يرى الناس خيالات وأشخاص في صحوهم ومنامهم، ونساء جميلات في أحلامهم، ثم يستيقظون على حرائق وخسائر، ولماذا؟

في هذه المجموعة الهادئة الناعمة، الخالية تمامًا من الصياح والصخب وزحمة الأفكار الخارجة عن سياق الفن والأدب، يظهر مجددًا أن الفن والأدب ليس من وظائفهما إطلاقا تجميل الجحيم الذي هو الواقع “هنا والآن”، أو تبرير الألم من أجل احتماله، ومن أجل حياة أفضل في عالم آخر لا نعرف ما هو، وهل هو موجود فعلا أم لا، حتى باللجوء إلى الماورائيات، وإنما السعي إلى طرح هذا الجحيم وتحولاته، وجعل هذا الجحيم قابلًا للفهم، ومن ثم يصبح مادة للتعامل والفعل، بدلا من الهروب.