جمال الطيب

بعد مجموعتها القصصية الأولي “من مقام راحة الأرواح” عام 2016 والصادرة عن دار روافد، وروايتها الأولى “هناك حيث ينتهي النهر” عام 2022 والصادرة عن دار “الكتب خان للنشر والتوزيع” والتي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس فرع شباب الكتاب عام 2023، تأتي روايتها الثانية “لونجا” الصادرة عام 2024 عن دار “الكتب خان”.

تستهل مريم عبدالعزيز روايتها بالتعريف بالعنوان وكأنها تزيح ستار الغموض للقارئ، وكذلك تفسح له الطريق للتماهي ومعايشة أحداث الرواية، فتقول: “لونجا.. أحد قوالب الموسيقى العربية، يتميَّز بالانتقال المفاجئ والقفزات اللحنية والسُّرعة في الأداء، ويحتوي غالبًا على الكثير من التحويلات إلى أجناس ومقامات أخرى، وتكثر فيه القفزات اللحنيَّة التي تُظهِر براعة العازف. عادة ما يتكوَّن من أربعة أقسام، كلٌّ منها يُسمَّى “خانة”، وجزءٌ خامس يُكرُّر بعد كل خانة يُسمَّى “تسليم”.” (ص6)، ونضيف من جانبنا: أن قالب “اللونجا” مصطلح تركي نشأ في بلاد البلقان ثم انتقل إلى تركيا إبان الاحتلال العثماني لها. لون خفيف من الألوان التخفيف الآلي في الموسيقى العربية.

المكان

تبدأ “مريم عبدالعزيز” روايتها باكتشاف مقتل شكري راغب بهنسي مدرس الموسيقى الألعوبان، كما يطلق عليه أهل الشارع، والذي يُعدّ المركز الذي تدور حوله أحداث الرواية، والشخصيات التي تشير إليها أصابع الاتهام، وتصحبنا من خلال الأحداث في جولة بحي “عابدين” بشوارعه وحواريه والمدراس التي يرتادها أطفال وأولاد الحي: نوبار، الدواوين، الشيخ ريحان، شارع مصطفى كامل، شارع محمد محمود، شارع عبدالدايم أجمل شوارع الحي، حارة الزعبلاوي، شارع مجلس الامة، شارع بورسعيد، مسجد مصطفى فاضل، مسجد الشيخ عبد الله، مدرسة السَّنيَّة، مدرسة الخديوية بدرب الجماميز، مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنين، معهد التعاون في المنيرة، ميدان لاظوغلي، مسجد عماد الدين، مدرسة الحوياتي، مستوصف مسجد عماد الدين، ومدرسة محمد فريد الابتدائية. حي عابدين والذي تدور الجريمة في شقة تقع في الدور الثالث من إحدى بناياته.

شخصيات الرواية

تجتمع شخصيات الرواية في مكان الحدث ممن تشير إليهم أصابع الاتهام: بُشرى، شعبان الميكانيكي، ياسر المحامي “صاحب العمارة”، وعادل قريب الميت الوحيد (ابن شقيق شكري). وكذلك يتواجد مفتش الصحة الذي يقوم بمعاينة الجثة وتحديد أسباب الوفاة، والمحقق برفقته رجال الشرطة لمعرفة ملابسات الجريمة والدوافع التي أدت لارتكابها.

الجريمة

كان لانبعاث رائحة كريهة من شقة القتيل وراء اكتشاف وفاته… “حسَمَت حاسَّةُ الشَّمَّ الأمرَ دون الحاجة لفتح الباب. قتَلَت الترقُّب. وتجلَّت حقيقة أن الرجل قد مات كواقع لا يحتمل التكذيب”.(ص8)، وبنظرة إلى الجسد المسجى على الأرض، يقول الراوي:” مَن يصدَّق أن الجسد الممدَّد على الأرض بين السرير والدولاب- وقد فارقه كلُّ ما يتحلّى به الأحياء: الأنفاس، والروح، بريق العينين، النغمات المنبعثة من قفصه الصدري إلى أطراف أنامله- هو جسد شكري”. (ص7). يبدأ ضابط الشرطة في معاينة مسرح الجريمة لنتابع بعدها مجريات التحقيق في الجريمة، ومن خلال المعاينة نتعرف على تفاصيل شقة القتيل “محمد شكري بهنس” مدرس الموسيقى، فيقول: “والحقيقة أن شقة شكري كانت جديرةً بذلك؛ فهي لا تشبه مثيلاتها في العمارة، لم يترك العجوز فيها من الحوائط سوى تلك التي تفصله عن جيرانه. حين دخلوا استقبلتهم صالةٌ تمتدُّ عاريةً، تنتصب في وسطها الأعمدة كنخيلٍ يحمل عريشة. وفي الأركان وقفت هياكل خشبية ضخمة بأسطح لامعة لثلاث آلات بيانو سوداء، وعلى المحيط توزَّعَت الآلات الوترية من عائلة الكمان بأحجامها المتباينة والأعواد والجيتارات، وبعض الدفوف والطبلات، كحفل موسيقى ينتظر العازفين”.(ص9).

بُشرى وخالد

تشابكت علاقات “شكري” مع القريبين منه؛ والذين يخصهم بمودته، وتأتي على رأسهم “بُشرى” والتي تقوم بعمل بواب العمارة، بعد أن امتهنت هذا العمل كوسيلة لكسب الرزق بعد وفاة زوجها “سالم” البواب السابق، والتي كان يشعر “شكري” تجاهها بمشاعر متضاربة تجمع بين الأبوّة تارة والعشق والرغبة تارة أخرى.. “رغم نظراته من خلف النظارة التي كانت تتغافل عنها لاعتبارات السَّنّ والحالة الصحية. قيَّمَت طريقة مشيه وهو يحمل حقيبته “الهاندباج” حتى مدخل العمارة. يلقي بها لبضع درجات من السُّلَّم ويصعد، ثم يعاود رفعها وإلقائها مرَّات حتى يصل إلى باب شقته في الدور الثالث. وحكَمَت من خلال هذا أن لا خوف منه. كانت إذا تَصادَف وقت عملها مع صعوده، تَحمِلها عنه حتى لا يُبلَّلها الماء المتسرَّب من مسح الأدوار العليا. أو يبادر هو بالنداء عليها لتحمل عنه الحقيبة إذا سمع خرير الماء على درجات السُّلّم. يستقبلها بابتسامة. فتسير أمامه وقد رفعت الحقيبة فوق رأسها. فتضيف رفعةُ الذَّراع التي تسند بها الحقيبة إثارةً لجسدها المشدود وتُبرِز انحناءاته أكثر. يحرص العجوز على فاصل درجتين كمسافة بينهما تسمح لنظره الضعيف بالتأمُّل عن قرب. تسامَحَت مع هذه النظرات ومع كلمات الغزل مُنتهيةِ الصَّلاحية بشفقة”. (ص13/14)… يواصل: “كانت لحظةً، ربما ثانية أو أقل، انهارت أمامها مشاعر الأبوَّة التي نبتت في قلبه اليوم السابق، فاستعاد صورتها وهي تبكي بقميصها العاري في فراشه، واجتاحته رغبة قوية في ضمها، لكنها كانت قد ابتعدت، وكأن فارق العمر بينهما جعل حركتها أسرع من أفكاره. أما هي فكان فضل الأب ما زال يغمرها؛ فلم تنتبه أو ربما تجاهَلَت ما قد يفسد اللحظة. باستسلام تركها تخرج، سحب عوده وجلس في مقعده يغني وعيناه معلَّقتان بسقفَّ الغرفة: “ضيَّعت مستقبل حياتي في هواك.. وازداد عليَّا اللوم وكُتر البَغْدَدة”. (ص72/73). وهي من تلحين وأداء خالد الذكر الشيخ “سيد درويش”، ومن مقام الشورى. يأتي “خالد” ابن صاحب العمارة في المرتبة الثانية، والذي كثيرًا ما يشاركه جلسات السمر والأُنس، والذي يُعرف بـــ “خالد الرايق”.. “والرايق هو لقب أطلقه أبناء الشارع على خالد؛ الشاب العاطل الذي يعامل نفسه كبرجوازي مكتفيًا بنصيبه من إيراد العقارين الذي ورثتهما الأسرةُ عن أبيه الراحل”….. “تفرَّغ لمُتَعته: السَّهر والمُخدَّرات والموسيقى. حتى الشهادة الجامعية حصل عليها بصعوبة بالغة من معهد الخدمة الاجتماعية بعد قضاء عدد سنوات يساوي ضعف السنوات المقرَّرة. لم يكن راغبًا فيها لولا إلحاح أمه التي تؤمن بانها مؤهَّلٌ ضروري. إن لم يكن للعمل.. فللزَّواج”. (ص19/20). في جلساتهما التي كان يغلب عليها الغناء والموسيقى، ينعته بــ “خالد السميع”، لنشأته التي كان يغلب عليها حُبه للموسيقى، خاصة الابتهالات والتواشيح وترتيل للقرآن… “وبخلاف الحضرة كان يدور خلف الشيخ رمضان في مآتم الحي- حتى لو لم تجمعه أي صِلةٍ بآل الميَّت- فقط لأنه يطرب لطريقته في ترتيل القرآن. كانت هذه هي المظاهر الدينية الوحيدة التي يحرص عليها”. (ص23)، “فرغم فارق العمر بينهما كان يعتبره أقرب شخص إليه في هذا البيت، وعلى أنهما لا يتقابلان كثيرًا، فقد جمَعَت بينهما رابطة أقوى من تلك التي تتولَّد من اللقاءات المنتظمة المُرتَّبة عن قصد، رابطة تقوم على الهوايات المشتركة، أو بشكل أكثر دقة: احترام كلًّ منهما لمزاج الآخر”. (ص18). حتى جاءت الليلة الأخيرة في حياة خالد بعد سهرة مع شكري…”جلس خالد يسمعه ويهزُّ رأسه تأثرا وهو يدخَّن، لكنه في قرارة نفسه أدرك أنه تورَّط في قبول هذه الدعوة، كان يريد أن يتخلَّص مِمَّا يُثقِل صدره فلم يترك له شكري الفرصة، أجهز على السيجارتين وحده، وملأ له شكري الكوب أكثر من مرة، وبدأ رأسه يدور. تحسَّس جيبه فاطمأنَّ لوجود كيس البرشام، الحبوب السحرية، التي قالت رانيا وهي تناولها له إن فيها دواءً لحُزنه؛ فاستأذن، وترك العجوز يجترُّ ذكرياته وحيدًا”. (ص139). ليعود بعدها إلى منزله ليتناول كيس البرشام وفاضت روحه بعدها.

المقامات الموسيقية

تتقافز المقامات الموسيقية (الهزام، لونجا، النهاوند، الكرد، العجم، والصبا) أثناء السرد على صفحات الرواية في الجلسات التي كانت تجمع شكري وخالد، فيقول عنها الراوي/ العليم: “يسحب كرسيه في شرفته هو أيضًا ويتمايلان بصيحات الطرب حين يقول عبدالوهاب: “علَّموه كيف يجفو فجفا، ظالم لاقيتُ منه ما كفى”، فيصرخ شكري في أوج انسجامه: “الله عليك يا عُبَد، علّيلنا الهُزام دا يارايق خلَّي القلوب تتحرَّك”. (ص19).. يواصل وهو يبث “خالد” شكواه من انصراف حبيبته “سميحة” عنه، فيسرد لنا الراوي حديثه قائلًا: “فتح درج الكومودينو وأخرج دفاتر موسيقى مكتوبٌ على أغلفتها الخارجية “لونجا سميحة”، وقال: إن هذا هو الحب “تلاتين سنة يا رايق وعمري ما حسَّيت إني راضي، هايم ما بين النَّهاوند والكُرد والعَجَم، ولا فيش مقام منهم نَصَفني، تلاتين سنة وتيجي في الآخر تكشَّر في وشَّي وتقولَّي “يا أستاذ”، كإنَّي واحد ما تعرفوش”، شرب شكري كأسًا آخر. أغمض عينيه وتنهَّد وهو يقول: “الصَّبا يا سميحة.. مافاضلش غيره”. (ص139). كانت “سميحة” الحب القديم لشكري، ومن خلال علاقتهما تدري عنه تعبيره بالموسيقى لما يجيش في صدره من مشاعر، واختياره للمقام الذي يليق بها ويُعبّر عنها. ففي حزنه على وفاة صديقه خالد نجده يختار مقام “الصبا”…: “وقد لاحظت انقطاع الموسيقى من المنور ومن الشرفة، فظنَّت أوَّلَ الأمر أنها طريقته في رثاء خالد، تعرف ما بينهما من أُلفة، لكنها لما أعادت النظر، بدا لها أن الصمت لا يشبه شكري، وأنه سيُعبَّر عن حزنه بطريقة أخرى، لا تخلو من النغم، لكنه سيختار بعناية مقام الصَّبا. في أيامهما الخوالي حاول تعليمها الفروق بين المقامات الموسيقية، لا تذكر من كل هذه الدروس سوى كلماته أن الصَّبا يرمز لبكاء الرجل: “حزن أوله مش زي آخره يا سميحة”.(ص101/102).

مقتل “شكري” مدرس الموسيقى

تعددت التأويلات والتخمينات حول أسباب الوفاة، فتارة تعود إلى الوحدة والشيخوخة، وتارة أخرى تنال “بُشرى”، المشتبه الأول، نصيبها بعد اتهامها بقتله بغرض السرقة،.. “استرجع الظابط مشهد دخول بيت القتيل، وتنبَّه أنها الوحيدة التي تحرَّكَت بأريحية داخل المكان، كأنها تحفظ تفاصيله، ولفَتَة أن الديكور الذي أدهش الجميع حين كسروا الباب لم يدهشها. تحفَّظ عليها على الفور، وتمنَّى أن تعترف في أسرع وقت بأنها خانت الأمانة وطمعت في الرجل وقتلته بغرض السرقة. وهو أيضًا سيناريو محفوظ في مثل هذه الحالات”. (ص12). إلى أن يأتي دور مفتش الصحة الذي بعد معاينته الأولى يؤكد وجود كدمة بالرأس نتيجة سقوطه على الأرضية السيراميك، ولكنها ليست كافية لتحديد أسباب الوفاة، لتأمر بعدها النيابة بتشريح الجثة ليتبيَّن بعدها أن الوفاة وراءها جريمة قتل.

تقسيمة خارج الوزن

تحت هذا العنوان والذي برعت “مريم عبد العزيز” في اختياره، حيث جاءت الأحداث بعيدة عن سياق الموسيقى والمقامات الموسيقية التي يسير عليه السرد في الرواية، فبعد استنفاذهم لجميع الأدلة لإظهار القاتل، وبعد أن طالتهم جميعًا أصابع الاتهام: المشتبه الثاني شعبان الميكانيكي.. “سمع صوتًا من خلفه تلَفّت ليتبيَّن مصدره، كان شكري ينهض من الأرض كأن الروح ردَّت إليه. تَعلَّق العجوز بكلتا يديه في رقبة شعبان، فحاول دفع جسده عنه فتشبَّثَ به أكثر، مدّ يده وتحسَّس سطح المكتب والتقط تمثالًا صغيرًا من النحاس لعازفة الهارب الفرعونية- حصل عليه شكري كتكريم من النقابة وقد حُفِر اسمه على قاعدته الخشبية- ضربه به على رأسه ضربتين متتاليتَيْن؛ فأفلَتَت يد العجوز رقبته، دفعَه الميكانيكي بيده الثانية؛ فسقط مرَّةً أخرى على الارض. ارتفع صراخ النساء من بيت الميَّت وارتفع معه صوت الشيخ الحصري من المسجَّل ليغطي على عويلهنَّ. مُرتَبِكًا خرج شعبان من شقة شكري وقد دسَ التمثال الصغير في جيبه”. (ص91). يحاول بعدها “شعبان” إخفاء الدليل ويتحيَّن الفرصة لدس التمثال الخشبي بغرفة “خالد” الميّت.. “حين رأت ابنها نهَضَت أم خالد، سبقت الرجال للغرفة، وارتمت فوق جثمان ابنها الميت في هيستريا. حاول ياسر إبعادها وتدخَّلَت بعض النساء. وجدها شعبان فرصة ليتخلَّص من التمثال النحاسي، فأخرجه من جيبه ومسحه بطرف ملاءة السرير وأخفاه في غرفة الميَّت”. (ص91/92)، المشتبه الثالث عادل الوريث لعمه شكري وسرقته حقيبته الهاندباج من الشقة:… “صدمه مشهد الجسد الملقى على الأرض، تقدَّم منه خطوةً مائِلًا بجسده، فوجد صدر العجوز ما زال يصعد ويهبط رغم نزيف أنفه. انتفَضَ متراجِعًا للخلف على صوت الشيخ عبد العال في ميكروفون الجامع يُلقَّن الحاضرين قواعد صلاة الجنازة، فأسرع بالخروج قبل أن تعود حشود المُصلَّين أو أن يفيق عَمُّه في أية لحظة. في المسافة الضيقة بين المكتب والسرير لمح اللون البترولي، كانت الهاندباج محشورةً هناك، فسحبها في يده”. (ص92/93)، والمشتبه الرابع ياسر المحامي وصاحب العمارة… “حينها استشعرت بشرى إصرارَهم على “تلبيسها التهمة” فلم تتمالك كتم غضبها أكثر، لكنها حافَظَت على نبرة العتاب: “لو كل واحد عارف حاجة قالها كانت خِربِت يا بيه، لكن أنا باقية على العيش والملح”. لم يفهم ياسر ما يُبطَّنه تلميحها، لكنها في خروجها من باب الشقة تلفَّتَت إليه وهي تقول: “جالي خبر من ناس حبايبي في القسم إنهم حَرّزوا من شقة شكري بيه فردة جزمة كاوتش”… يواصل ياسر التفكير في تلميحها، فيتذكّر مدلول ما تفوهت به: “هي الوحيدة التي رأته، لكنها ضبَطَت ابنتها بالفِعل نفسه، وكان ذلك كافيًا أن تشكَّ فيهما، وخلال فترة الحبس لم تتوقَّف عن استعادة تفاصيل اليوم المشؤوم، وتحاول ترتيبها بشكل يناسب الحقيقة التي ترجوها، حقيقة لا تدين ابنتها. كلاهما هبَطَ السُّلَّم مُسرِعًا، وكلاهما ضرب الباب بقوة، خرَجَت ولاء ولم تَرجِع، أمَّا ياسر فقد نزل طابقًا واحدًا ثم انتبه أنه فقد في شقة شكري فردة حذائه، لم يكن ممكِنًا أن يخرج للشارع بقدمٍ عارية، فصعد مرة أخرى، وكانت بشرى قد عادت من شقة سميحة، ورأته وهو يترك فردة حذائه في غرفة الميت ويلبس زوجًا آخر من أحذيته”. (ص113/114). بعد أن طالتهم جميعًا أصابع الاتهام يتم اللجوء إلى “البشعة العرفية” لدى الشيخ “سليمان العيّادي” بالإسماعيلية، وفقًا للإعلان الذي لمحه “شعبان الميكانيكي” على سور محطة مترو “حلوان”، وذلك لتبرئة ساحتهم، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد أن تملَّك منهم الخوف خاصة “بشرى” التي أصابتها حالة من الغثيان والقيء قبل أن تبادر بخوض التجربة القاسية… “رفع الطاسة أمامهم جميعًا كشمسٍ صغيرة تنجلي بها الحقيقة، قرأ عليهم بعض الدعوات ثم أمرها: “طلَّعي لسانك يا بنتي”. اتَّسَعَت عيناها وتحشرج صوت أنفاسها، وتقلَّصَت معدتها، فَهِمَت الإشارة، واستنتجت القادم، حاوَلَت أن تقوم لأحد الأركان فعجَزَت قدماها عن إسعافها فاستفرغت كل ما في جوفها بجوار المصطبة حتى سقطت على الارض مغشيًّا عليها”. (ص45).

إلصاق التهمة بــ “خالد” المتوفي

أثناء مجريات التحقيق يشير “ياسر” المحامي إلى شقيقه خالد المتوفي، والتي جاءت جميع القرائن الملفقة تؤكد ارتكابه للجريمة: “بنفاد صبر سأله المحقَّق: “الشهود قالوا سمعنا صاحب البيت.. هوَّ فيه غيرك صاحب البيت”. صمت قليلًا وشبك كفَّيه المرتعشتين ببعضهما، ثم تنهَّد وهو يقول: “أخويا خالد الله يرحمه”. قالها وكأنه بعد صبر طويل يعدل كفَّة الميزان، وحين سأله المحقَّق إن كان بين أخيه وبين القتيل أي خلاف، انطلق الرَّدُّ من فمه دون تفكيرٍ مُذكَّرًا إيَّاه بصورة نيفين: “الله أعلم، لكن جايز خالد الله يرحمه يكون عرف إنه عامل نسخة على صورة عروسته”.(ص134). …يواصل الراوي: “ولم يكن ياسر يعرف حين قذف باسم أخيه في التحقيق، أن كل هذه الخيوط ستتجمَّع لتدعَّم كلمته، وأنهم سيعثرون في غرفة أخيه- التي أُجبِرَت أُمُّه على فتحها بناء على أمر النيابة- على تمثال لعازفة الهارب الفرعونية محفور عليه اسم شكري، بالإضافة لفردة الحذاء “الكاوتش”، ولا أن البصمة على كوب الخمر الثاني في شقة القتيل بصمة خالد. بَدَا مذهولًا، حتى إنه اقتنع أن أخاه هو القاتل فعلًا”. (ص134/135).

الختام

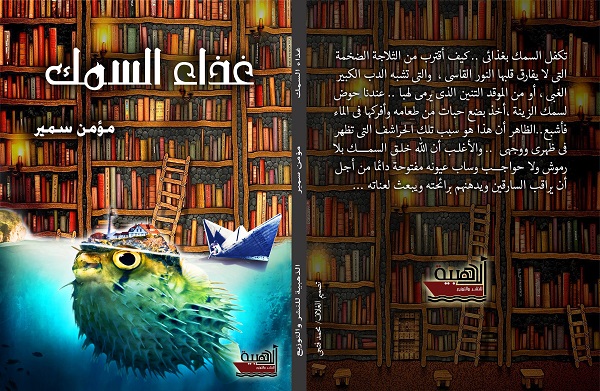

يجدر الإشارة إلى إهداء “مريم عبد العزيز” في صدر روايتها إلى أمها “سهام جبر” أغنية الراحل “فريد الأطرش” ما نحرمش العمر منك؛ والتي صاغ كلماتها الشاعر الراحل “مرسي جميل عزيز” وتجتزئ من الأغنية البيت الذي تقول كلماته: “لولا حُبك كان زماني في جو تاني”، عرفانًا بفضلها، وكذلك الإهداء إلى حى “عابدين” حيث عاشت، واختصته كذلك في مجموعتها القصصية “من مقام راحة الأرواح”. الرواية تدور حول جريمة قتل ولكنها مغايرة عن الروايات البوليسية المعتادة فجاءت بشكل يتسم بالإبداع، كما برعت في استنطاق الشخصيات لينساب الحوار في سلاسة وتلقائية تتلاءم مع لسان الشخصية. للروائية “مريم عبد العزيز” أسلوب ولغة يتميزان بالحيوية والسلاسة والبعد عن استخدام جمل عصيّة على الفهم، مما يبعث على التشويش وانصراف التركيز. وفي الختام أرى أن ما يؤخذ على دار النشر/ الكتب خان للنشر والتوزيعِ إغفال ذِكر مصمم الغلاف.