د. سمير مُندي

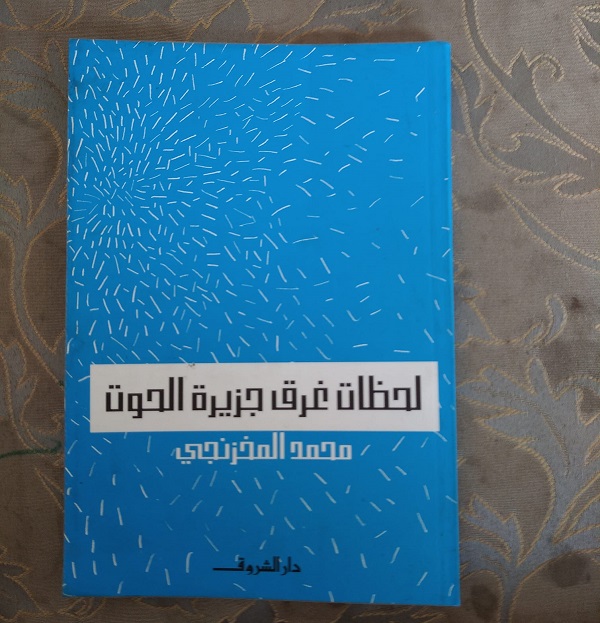

”لحظات غرق جزيرة الحوت“ مجموعة قصصية أصدرها محمد المخزنجي عام 1998م. المجموعة المذكورة ليست قصًا بالمعنى الذي نعرفه عن هذه الكتابة. إنما هي مشاهدات ووقائع ولحظات يختلط فيها القص بالواقع. فقد اتفقت الظروف أن كان المخزنجي مقيمًا في أوكرانيا يواصل دراسته للطب النفسي عندما انفجرت الوحدة الرابعة الكهروذرية المعروفة بكارثة تشيرنوبيل عام 1986م. أصبح المخزنجي، من ثمَّ، شاهدًا على أخطر كارثة نووية في القرن العشرين خارج نطاق أي حرب فعلية. ظلت هذه اللحظات رابضة في ذاكرته، وبين صفحات مفكرته تتحين الفرص من أجل أن تنظم نفسها في حبكة قصصية موضوعها الأساسي حكاية المفاعل الذي كان نذيرًا بغرق ”جزيرة الحوت“. يقول المخزنجي عن هذا الانتظار المتأهب: ”ودون أي جهد يُذكر، لأن المسألة ثاوية في أعماقي تمامًا، أمد يدي بأناة وشجن فتمسك يدي بالخيط الذي يسري متواصلاً في نسيج هذين النصين اللذين لم أفكر أنهما سيُنشران معًا“.

يتحدث المخزنجي عن ”شجن“ و”ألم“ يسري في أوصاله عندما يتذكر ما جرى. ألم المخزنجي المضاعف قرين فاجعة التسرب الاشعاعي التي تعد أكبر بروفة في العصر الحديث لفناء شامل قد يمحو البشرية محوًا من فوق سطح الكوكب. لكنه، من ناحية أخرى، ألم من يرى جزيرة حلمه، ”جزيرة الحوت“، وهي تهوي نحو الأعماق بفعل سوأة يصفها المخزنجي، ببساطة، بسوأة الكذب. كذب الساسة السوفيت الذين أخفوا واقعة التسرب الاشعاعي حتى اللحظة التي لم يعد التكتم فيها ممكنًا. أما ”جزيرة الحوت“ فما هي إلا توظيف شعري لاستعارة يستعيرها المخزنجي من إحدى قصص ألف ليلة وليلة عن جزيرة جميلة لجأ إليها السندباد بعد أن تحطمت سفينته. سرعان ما يكتشف السندباد أن الجزيرة لم تكن إلا تكوينًا عارضًا على ظهر حوت أخذت تغرق مع أول حركة له. تساوي الجزيرة الجميلة، في خيال المخزنجي وخيال المثقفين العرب عمومًا، الاتحاد السوفيتي، حلم كل عربي آنذاك بجزيرة تتحقق على أرضها العدالة والمساواة:

”كنت أعرف بيقين الحس أن الاتحاد السوفيتي مرشح للانهيار. ولأسباب أبسط وأوضح من تلك التي ساقها ولايزال المحللون السياسيون ومراكز الدراسات الاستراتجية. لقد انهار الاتحاد السوفيتي لسبب واحد يجمع كل الأسباب وهو: الكذب. وسأظل أذكر أن أحد المنشقين عندما سألوه عن سبب هروبه من الاتحاد السوفيتي قال: ”لقد أردت أن أهرب بأولادي من مصير الكذب“…لقد كان مصير الكذب مريرًا جدًا بالنسبة لي لا كشخص مفرد، ولكن كنموذج من ملايين الحالمين الذين تطلعوا بعيون التمني إلى تلك الأسطورة المنبسطة في الشمال الشرقي من عالمهم الجنوبي البائس. ولا أجد شعورًا يقارب شعوري في ذلك إلا ما أتصوره عن مشاعر ”السندباد البحري“ في إحدى حكايات ألف ليلة. عندما تحطمت سفينته في عرض البحر وسبح إلى جزيرة رائعة تراءات له. وبعد أن عاش هنيئًا بين ربوعها بدأت في التحرك وراحت تغرق إذ كانت مجرد تكوين عارض على ظهر حوت…في تشرنوبيل لمحت علامة التحرك الكبير للحوت، ورأيت ارتجاج الجزيرة على ظهره“.

نص المخزنجي الذي لم يلق، فيما أعلم، الاهتمام والانتشار الكافيين بدا وكأنه مُدخرًا للحظة أخرى يكرر فيها الحوت حركته أو وثبته دون أن يكون بوسعنا معرفة ما إذا كانت تلك ستكون وثبته الأخيرة أم ستتبعها وثبات أخرى. وببزوغ صباح الرابع والعشرين من فبراير الماضي يثب الحوت وثبته الثانية بغزو جارته أوكرانيا فيُغرق، بوثبته، أحلام وطمأنينة شعب تبعثر بالكامل في جميع أنحاء العالم فرارًا من جحيم الحرب. لكنه بوثبته يدفع، أيضًا، نص المخزنجي الرابض في الأعماق للطفو على سطح الذاكرة كأنه كُتب للتو، أو كأنه طلسم فك شفراته رهن بحركة الحوت الذي كُتب في وادعه. يشد نص المخزنجي شدًا بخيوط متينة ما جرى آنذاك ”في الساعة الواحدة وثلاث وعشرين دقيقة وثمانٍ وأربعين ثانية في ليلة السادس والعشرين من أبريل 1986م، عندما انفجرت الوحدة الرابعة من وحدات المحطة الكهروذرية“ المعروفة بكارثة تشيرنوبيل. أقول يشده بما يجري الآن من صراع على أرض أوكرانيا. فلم تكن كارثة المفاعل التي أغرقت ”جزيرة الحوت“ واستبدلتها بجزر أصغر مثل جزيرة أوكرايينا الجميلة، مجرد واقعة عارضة في تاريخ الشعبين المتصارعين منذ أمد بعيد يعود إلى زمن الأمبراطورية الروسية. ولقد كان اهتمام الروس بالسيطرة على مفاعل ”تشيرنوبيل“ بمجرد دخولهم الأراضي الأوكرانية فصلاً جديدًا من فصول تراجيديا ”المفاعل“ التي لازالت تتحول وتتقلب، فتتحول وتتقلب معها المصائر والحظوظ.

حال وقوع الغزو تنعطف ”لحظات“ المخزنجي التي يرصد فيها تهجير العائلات الأوكرانية من مدينة ”بريبيات“ المتاخمة للمفاعل في الثمنانيات، على لحظات نزوح الأوكران فرارًا من جحيم الغزو الروسي بعد ثلاثة عقود، فحسب، من استقلالهم. فيتحول أمس ”تشيرنوبيل“ الذي هجر فيه الأوكران مدنهم وبيوتهم هربًا من جحيم الاشعاع، أو الألم الأسود ”تشورني“، ”بيل“، في حاضر الغزو الروسي إلى نزوح جماعي هربًا من أصوات المدافع والصورايخ. لحظات المخزنجي الثاوية في أعماقه، مثلما هي ثاوية في قصصه تجدد معاناة الألم وتكتب مفارقة القصص الذي يستبق التاريخ، والتاريخ الذي يكرر القصص:

”في محطة قطارات كييف. المنظر الذي لم يحدث أبدًا. الزحام المضطرب والأطفال الجلي وجودهم في الزحام. أطفال في أيادي الأهل، وأطفال ينتظرون على الأرائك، وأطفال فوق الحقائب لصق الجدران. أطفال بقبعاتهم ومناديل الرأس الأوكراينية الملونة. أطفال لم تكن هناك وسيلة أبدًا لإقناعهم بعدم اصطحاب قطيطاتهم أو جرائهم أو الجواريف أو القبعات. بل إن كثيرين منهم أصروا أن يرتدوا ما يعتقد الطفل أنه أحلى ما يمتلكه من ملابس. بلوفر أحمر رغم الحر. أو قبعة شمس وقفاز شتوي..وبدلاً من أن تضحك لمناظر اللعب أو الحيوانات التي أصروا أن يحملوها..تذبحك المناظر..عرائس اللعب في أيدي البنات ودلاء وجواريف البلاستيك في أيدي الأولاد.أطفال لاهون في الزحام. أطفال للسفر بعيدًا عن أحضان الأمهات، ووضع الأيادي الصغيرة في أيادي الأباء الكبيرة“.

مع دراما المفاعل تأتي دراما تحولات الطبيعة بفصولها الأربع تحت وطأة الاشعاع. يرصد المخزنجي الذي يدرك دور الطبيعة في حياة الشعب الأوكراني تجليات الكارثة على ”كييف“ العاصمة خلال فصول السنة الأربع، ابتداءً من الربيع الذي شهد بداية الكارثة، وانتهاءً بفصل الشتاء الذي تتراكم بين ثلوجه جرعات الاشعاع غير المرئية. توزيع الكاتب لمشاهداته وقراءاته لأحوال الناس والطبيعة على فصول السنة لم يكن حيلة بلاغية مجانية، بقدر ما كان إقرارًا بحياة شعب مقطوعة بالكامل من قماشة الطبيعة العريضة. إن شعبًا كالشعب الأوكراني مربوط بحبل سُري بالطبيعة، لابد ستوضع حياته على المحك، إن تعرضت طبيعة بلاده لأذى كأذى تلوثها بالغبار الاشعاعي المميت والمدمر.

لقد وافق انفجار المفاعل احتفال الأوكران بانفجار الربيع وسريانه في شرايين الطبيعة التي استيقظت للتو من ثباتها الشتوي. ولعل تأنيث كلمة ”الربيع“ في اللغة الأوكرانية يمكن أن يدلنا على مدى خصوصية هذا الفصل في الثقافة الأوكرانية، حيث الربيع أشبه بامرأة رائعة الجمال. لذلك ومع ظهور الربيع الصريح تصطف بائعات الورود في شتى ميادين “كييف” الجميلة. إذ تنتظر كل امرأة في هذه المناسبة باقة ورد من زوج أو حبيب. يقرأ المخزنجي لحظة الربيع الرائعة الممزوجة بنفثات الاشعاع في عيون بائعات الورود قائلاً: ”ثمة شيء يا ناتاليا أحسسته يحيط بمواقع بائعات الزهور، شيء رقيق وشفاف. محسوس لكنه غير مرئي. إنه الحزن يا ناتاليا. حزن يلف الزهور (هل كانت ذابلة بعض الشيء على غير عهدها؟). حزن هامد في صدور الفلاحات وهن ينادين على زهورهن بخفوت. لم يكنّ يتضاحكن كعهدهن، وهن ينادين المارة ليشتروا، وحزن كان يشوب صمت المشترين. كانوا لا يمكثون طويلاً ولا يتفقدون الزهور بعناية كدأبهم. كانوا يشترون بسأم لمجرد أداء الواجب في هذه المناسبة“.

أما لحظة أو مشهد ”ثوب الحمام..شال الحمام“، فهي من أطرف لحظات هذه المجموعة المتميزة في موضوعها وطرائق تعبيرها. يلتقط المخزنجي مشهد الحمام الذي عادة ما ينعم بالاهتمام والعطف من كافة أبناء الشعب الأوكراني، ليقرأ فيه يُتم طائر مرهف مثل الحمام افتقد رعاية أهل “كييف” الذين اعتادوا على إطعامه يوميًا. فكثيرًا ما تذهب الجدات بصحبة أحفادهن إلى تجمعات الحمام في الساحات والميادين، وهن يحملن أكياس الطعام ويحرصنّ على أن يتعلم الأطفال كيفية إطعامه. يبرع المخزنجي في تصوير جوع الحمام وتهافته على الطعام عند أول زائرة جاءت تطعمه راسمًا بزحفه خلفها ثوبًا من الحمام، وبدورانه حول رأسها شالاً من الحمام، تعبيرًا عن احتفاله بما بدا له عودة حياة سُلبت منه:

”ويجوع الحمام. ليس الجوع الذي يقتل. لكنه الجوع الذي يتبدى عندما تصل إلى ساحة الحمام امرأة عجوز. واضح أن ليس لديها حفيد تسافر به فهي تأتي حاملة حقيبتها القماشية كعادتها. فيتكاثر حولها الحمام. يتزاحم حولها ويخفق بأجنحته وهو على الأرض…وعندما تمتد يدها وتحفن من فتيت الخبز وترمي، يهجم الحمام. يتقاتل على النثار ويتخطف بمناقيره الفتات…وتتحرك العجوز لترمي بحفنات أخرى في بقع أخرى…وتبدو العجوز وهي تتحرك في ساحة الحمام وكأنها تجر أذيال ثوب من حمام، وتتطاير حول أكتافها أطراف شال من حمام“.