د. شهيرة لاشين

ما الحكمة من خطفِ الشَّاعرات حين يبلغنَ سن النُبوة؟!

يا إلهي! سنُ النبوة يعني بداية جني الثمار في الحياة، ونضج الفكرة في الشِّعر، وفرح الجسد في الحبِّ، والوفرة والمهارة في امتلاك كل شيء، امتلاك البَحر والنوارس والليل وسرِّ اللونِ الأزرق.

إذن، لقد رحلتْ سامية ساسي قبل أن تجني ثمارها. ماذا عليَّ أن أكتب الآن؟

منذُ أنْ ماتت أختي في الثلاثين من عمرها -والتي تصغرني بعامٍ واحد ونصفٍ وكانت الأقرب لي-؛ قالوا إنَّها بنت موتٍ، فعلتْ كل ما يمكن أنْ يفعلهُ انسان حتى سنِ الشَّيخوخة. حين وصلني الخبر؛ لم أبكِ. بدا لي حينها أنَّ فعلَ البُكاء فعلٌ هشٌّ وتافهٌ حيال ثقل هذا الفقد الذى يعصر في قلبي.

الجميع يبكون بحرارةٍ تُلين الصخر ويعددون -فقد ماتت بنتهم صغيرة- وأنا أجلس بينهم صامتة بدموعٍ جافة وعيون شاردة. لم أعدْ أبكي بعدها حين يموت أيُّ إنسانٍ، بالرَّغم من أنَّي شخصٌ “عيوط” أبكي بغزارةٍ دون سببٍ، إلَّا عند الموت أصبحتْ تجفُّ عينايَ بشكلٍ يثيرُ الشفقةِ عليَّ ممنْ حولي، أذكر عندما مات أبي في الصباح الباكر –بعدها- لم أبكِ مع أمي وأخوتي، تركتهم في نحيبهم، وارتديت ملابسي السَّوداء وجلست أمام البيت أستقبل المعزيين.

الكلُّ بات يعرفُ طريقة حُزني الجافة والصَّامتة على الموتى.

حين علمتُ بموت سامية قبل ظهيرة يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر فبراير للعام 2023، وكنت في مدرسة ابني، جلست مكاني، على مقعد في حوش المدرسة، صامتة، ومن ملامحي وشرودي؛ رأتْ صديقتي مراسم الجَنازات وهي تُطل من عينييَّ: “مين اللي مات؟”.

كان واضحًا لمن يرى منا بعين فطنتهِ وحدسه الشعري الربانيّ أنَّها شاعرةٌ بنت موتٍ؛ يتضح ذلك من نضجِ قصائدها، واكتمال بدرها، ومطاردتها للشِعر طوال الوقتِ، وفي كلِّ مكانٍ. وكأن هناك تارًا بينها وبينه، وهي كامرأةٍ حرةٍ أقسمتْ أن تنال منه، حتى وإنْ كان صوتها صغيرًا بحجمِ منديلٍ، وأربعون عامًا تغني بشوكةٍ في حلقها، وليس بحوزتها سلاح سوى قلمٍ تُخفيه في شعرها.

عندما تُخفي القصيدة أكثر مما تُبدي، وبمكرٍ تُقنعك بعاديتها، ثم تمسك بكَ من يدكَ وهي تبتسم بوداعةٍ، فتسلم نفسكَ لها راضيًا ومقتنعًا أنكَ لنْ تُجرح فهي بلا أنيابٍ، لتجد نفسكَ في قلبِ القصيدةِ وقبل السَّطر الأخيرِ حين تلف قدمك وتتهيأ للمغادرة؛ لتكشف لك عن وحشيَّة بريئةٍ -تعجبك اللذة الغامضة في براءتها- تتخلل روحكَ وعظامكَ وتقلبُ معدتكَ عليكَ من شدةِ التَّرقبِ، وفجأةً تغمسُكَ في قعرِ جحيمها، ليتضح لكَ أنَّه الجحيم الأكثر طراوة وجنة؛ ثقْ أنكَ تقرأ لشاعرةٍ عرشُها من قواريرٍ، تسكن شطرَ البَحر، ولا تلتفت لتراها، وبرغمِ أنَّ الملائكة هجرتها في الليالي العجاف بتهمةِ سرقة الشَّمس من جارتها لطبخ القصائد وإطعام شاعرها، إلا أنَّها يمكنها أن تُقبل الله حين تصلي.

ولأنَّي أعلم يقينًا أنَّها كانت تملك سر الألوان وأين يخبئ الشعر حلواه، كتبت لها إهداء في ديواني الأول: “إلى سامية ساسي.. أيُّ خُدعة هذه، كلما أردتُ التوقف عن الكتابة؛ رأيتُ الله يوزع ألوان قوس قزح على الشعراء وحدهم”. أظن أنَّها هناك الآن، تشرف على توزيع حلوى الشِعر، وتمنحها بعضًا من بهجتها.

لقد عرفتُ الشَّاعر يانيس ريتسوس من خلالها، لم أكن أعرفه من قبل، كانت تنشر له مقاطع في أوقاتٍ متفرقةٍ على صفحتها الشخصيَّة بالفيس بوك، وكان طبيعيًّا أن أجدهُ في ديوانها -الوحيد المنشور- يطبطب عليها ويدعوها لفنجان قهوة هناك، هناك حيث الأمان الأبدي والشِّعر الصَّافي “هل عشت القُبلةَ والقصيدة؟ إذن، فلن يأخذ الموت منك شيئًا”، وكأنَّه يناديها: تعالي. وكأنه كتب هذا لأجلها. كتب شعره من أجل شاعرة ستأتي بعده “في الغدِ، عندما تنهار الشُرفة؛ ستظلُّ هي منتصبةً في الهواء هادئة وجميلةً”.

الشاعرة التي ترتدي الأصفر الليمونيَّ كشمس الخريف، لتُغازلها أمواجُ البحرِ حين تجلس إلى جواره، وتبتسم للغيمة الغيورة التي تسبحُ في السماء كي تُظلّل عينيه، هي نفسها التي أسمَت المرض الذي بسطَ عروقه في جسدِها ليقتلعها من جذورها “الشجرة”.

سامية التي ظلَّت تلعبُ الغميضةَ مع أمها -وهي امرأة في الستين- لا تختبئُ منها، بل تمسكُ يدَها وتُعينها في البحثِ عنها.

خدعتْنا جميعًا حين لعبتْ اللعبة نفسها معنا، فكلَّما أوشكنا على الإمساك بها، وجدْنا أننا نحنُ من كنَّا معصوبيَ العينين، وهي من أوقعتْ بنا ضاحكةً، وفي كل مرةٍ لا تُخطئ العدَّ.

بالأخير، أتقنتْ هي اللعبة، ونجحت الشجرةُ في اقتلاعها؛ فاعتذرتْ لها، فيما بعد، وبعد فوات الأوان، كلُّ الأشجار، واحتضنَتْ قبرها.

شاعرةٌ يقول لها بسام حجار نُكتًا في جنازاتٍ وهميَّة، ويكتفي برؤيتها تضحك بفستانها الزَّهري -وحولها يوسف خديم الله، وبول إيلوار، وشارل بودلير، ونساء بيكاسو وبوتيرو-، وتضع كتبهُ على حجرها.

الشِّعرُ فخٌّ! وإن كان، هل بوسعِ أي شاعرٍ أو شاعرةٍ الهرب منه؟

ماذا فعلتْ هذه الشاعرة التي نصبَ لها الشِعر فخهُ قبل موتها بأعوامٍ؛ لتصدر ديوانًا واحدًا فقط، ويبتلعها فخٌّ أخرَ يشاركهُ السُّطوة والهيمنة والقدر المحتوم.

سأذكرُ مثالًا، يعززُ كلامي في كشفِ حيل الشِعر حين يطارد الشعراء الحقيقيين، حتى وإن لم يعلنوا ذلك، أو كانوا جاهلين بحقيقتهم، وظلوا طوال حياتهم يلبسون عباءة غيره، فهناك فرقٌ كبيرٌ بين أن تكون شاعرًا بالفطرةِ، وأن تكتب الشعر. الشعراء قليلون ومن يكتبون الشعر كُثر -هناك جيش من الكتِّيبة أعرف البعض منهم لن تعيش نصوصهم طويلًا-، الشاعر الحقيقي حتى ولو لم يكتب سوى ديوان واحد هو شاعر، المسألة ليست بكثرة القصائد ولا بتأخر زمن الكتابة. إيفان تورجينيف مثلًا على النقيض من سامية ساسي ليس شابًّا ولم يكتب الشعر سوى في شيخوختهِ، فقد تفرَّغ طيلَةَ حياتِهِ لكتابة القصة والرواية، والشعر أثناء ذلك كله، يطارده أينما ذهب، وكان ينجح في الهربِ منه.

إلا أنَّه لم يجِد أمامه وهو واهن في عُمرِ الستين، سوى أن يستسلم له، بعدما أخبره الشِعر أن قلبه ما زال أخضر ويستطيع أن يتألم بعمقٍ، وعليه أن يسترد أمانته ويخرج كلَّ القصائدِ المخبئة منذُ زمنٍ في روحهِ. قصائد تورجينيف كتَبَها بين عامي 1868 و1882، أي قبل موته مباشرة، ليكتب 83 قصيدة فقط، نُشِرَ منها في حياتِه 50 فقط، ولم تَرَ القصائد الثلاثة والثلاثون الباقية النورَ حتى العام 1930. اختار أن يُنهي حياته بالشعر كما بدأها -شاعرًا دونَ أنْ يعي-، وقد غلَبتْ على كل قصائده الثيمة الوداعيَّة.

الشِعر كان القشَّة التي تعلقت بها سامية لتنجو، وكان أيضًا الفخ الذي نُصب لها ببراعة كي تذهب بكامل القداسة والبهاء. ذهبت ولم تلتفت؛ لنودعها.

كانت تعلم أنها راحلة وتبتسم، وكنا نعلم أيضًا ونراوغ، كتبت قبل أيام من رحيلها:

“كنت سأسأل طبيبتي: كم من الوقت تبقى لي إذن؟

لكنني لم أفعل.

ولأنني أخاف المشرط، ويخيفها تفتت جبال في صمتي، حدثتها عن المحارات.

هكذا، بقسوةِ السكاكين، نفتحها، المحارات المكتفيَّة بابتسامةٍ.

ثم، خميس آخر، وقت قليل وضروري لتبدأ الحكاية.. حكاية امرأة ضمت بحرًا إلى صدرها كلَّ هذا العمر، يفتحون الآن صدرها كمحارةٍ، والمحارات التي تروي حكاياتها حين تُفتح، لا تنتهي.

يمكنكم إذن أن تضعوا يدًا على صدرها الآن وتنصتوا، في الوقت القليل الذي تبقى لها، إلى بقية الحكاية”.

“انتفض الطائر، قال التشخيص الطبي:

جسم غريب من الصنف الرابع، يجب استئصاله.

عانقني صاحبي وبكى، قال: هنالك ريح، ريحُ تهزُّ الجبل الذي هو قلبي: أنتِ”.

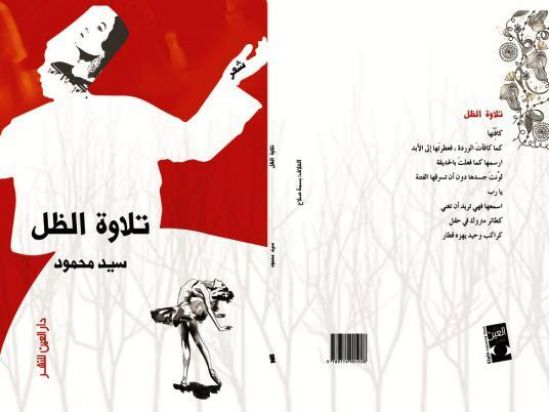

شاعرة الديوان الواحد

قال صاحبها -كما كانت تحبُّ أنْ تناديه- أنَّها رغم قرب انتهاء ديوانها الثاني، إلا أنَّها رفضت طباعته حتى تسمى بشاعرة الديوان الواحد، إنَّها شاعرة تعتز بكل حرفٍ كتبته في عملها الأول، عكس الكثيرين الذين ينكرون تجاربهم الأولى، فقد تبرأ محمود درويش من مجموعته الشعرية الأولى، وأحرقت سوزان عليوان دواوينها الثلاثة الأولى لأنَّها نشرتها في سنٍ مبكرة وعندما امتلكت من الوعي ما يكفي لتشعر بعدم الرضا عنها؛ أحرقتها.

الحقيقة أن التجارب الأولى ليست كلها غير ناضجة، نضج التجربة نجده جليًّا في ديوان “لا تلتفت لنراها” التجربة الأولى لسامية ساسي، وفيه نكتشف شاعرة حفرت اسمها وقصائد في أرض الشعر؛ وأزهرت.

سامية لها أسلوبٌ شعري خاص، يستدرج المتلقي لداخلِ النَّص، ويجعل من الغموض والرمزيَّة شكلًا له، كما أنَّ لها معجمها الخاص بها، معجم الذَّات الكاتبة، وكالجواهرجي تنتقي المفردات المناسبة وتتفحصها، وتحركها ببراعةٍ داخل القصيدة وتخرج الصور الشعرية البكر من خزائنها، وتوظفها بشكل جيد؛ مما يُعمق القصيدة ويجعلها متفردة برائحةٍ طازجة:

“مازال حبيبي شاعرًا.

وما زلتُ ألْعقُ قصائدهُ حلوى،

فلا يحْلُو.

هو،

لا يخونُ حِميتهُ ليلًا،

يغمِسُني في البحر،

ويأكلُ أصابعَهُ عند الشاطئ.

أنا،

أعضُّ على شفتي،

وأكتُبُ شِعرًا، عن حبَّةِ ملحٍ

تأكُلُ جثّتيْن”.

في هذه القصيدة، تكتب الشاعرة من تخوم الجسد واللغة، حيث يتحوّل الحب إلى طقسٍ من الفناء المشترك بين الشاعر ومحبوبته. فهي التي “تلعق قصائده حلوى” دون أن تحلو، لأنها تكتشف أن الكلمة مهما اشتعلت، لا تفي بشهوة الوجود. البحر هنا مرآة للفعل العاطفي والكتابي معًا؛ حين “يغمِسها في البحر” يهبها لحظة الخلق، لكنه في الوقت نفسه “يأكل أصابعه عند الشاطئ” كمن يلتهم أدوات لغته بعد خطيئة الكتابة. في النهاية، يتحوّل الملح -هذا الأثر الباقي من البحر والدمع والجسد- إلى كائنٍ يلتهم “جثّتين”، فتغدو الكتابة نفسها أكلًا بطيئًا للذاكرة والحب. قصيدة توازن بين الإيروسي والميتافيزيقي، حيث لا يفصل بين العشق والموت سوى طبقة رقيقة من الملح واللغة.

هذا النص يُحيلنا إلى نقطةٍ هامةٍ في شعرِ سامية ساسي، هي أنَّها تشتغل على ثنائية الأنا والآخر، أو بالأحرى على التوتّر الخلّاق بين “هي” و”هو”، مع توظيفها لأسلوب الاستفهام بشكل بارز، ضمن سياقات ثنائيَّة أو مقابلات صوريَّة، لا تعني التضاد بالطبع، أو الصدام مع الآخر، إنَّما التكامل لهما معًا، فلا يمكن أن تكتمل الحياة إلَّا بهما معًا، “هذا البيتُ يتَّسع لشاعريْن فقط، هو لا يتكلَّم، هي لا تقول شيئًا”. تختصر هذا المبدأ الشعري في مشهدٍ من الصمت المشترك الذي يشي بالامتلاء لا بالفراغ.

وعلى امتداد الديوان، يظلّ الصوت الأنثوي فيه حادًّا وواثقًا، يعلن بصرامة المحبّ لا بتمرّد المنفصل، رفضه لأي وصاية أو تبعية، مؤكدًا أن الحبّ، كما الشعر، لا يُكتب إلا بشريكين متكافئين في الوجدان والخلق، فتقول:

“صباحًا، تَفْتحُ النوافذَ على صيْحةِ جاكْ برالْ

خطأً، يدْعسُ قدمَها الحافيةَ بحِذائِه،

فتضْحكُ:

على الرَّجلِ أن يتعلَّم الرَّقصَ قبْل الشعرِ!

هكذا: خطوةً، خطوةً

في غُرْفتيْن مُنفصلتيْن،

هي ترقُصُ.

يدُها الرَّطْبةُ على كتفِ الهواء، خدُّها على خدِّه

خصرُها النَّحيلُ في قبْضةِ يدِهِ،

يضْربُ بها وجهَ مكتبِهِ في غرفتِهِ المجاورة

فتنتبِهُ: على المرأةِ أن تتعلَّمَ الشِّعرَ قبل الرَّقص والحبِّ أيضًا!”

في هذا النصّ يتحول المشهد البسيط إلى استعارة لرقصةٍ كبرى بين الرجل والمرأة، بين الشعر والحياة. الشاعرة تفتح النوافذ على موسيقى “جاك برال” لتستدعي الضوء والهواء والمجاز معًا، ومن زلّة قدمٍ غير مقصودة تبدأ رقصةٌ من نوعٍ آخر؛ رقصة يتقاطع فيها الجسد بالمعنى، والضحكة بالوعي. الغرفتان المنفصلتان تُجسّدان انفصال الإيقاعين: هو يكتب، وهي ترقص، لكنهما في العمق يتحركان في مدارٍ واحد. اللغة تنبض بخفةٍ مدروسة، تشبه خطوات الرقصة نفسها؛ لا إسراف فيها ولا افتعال. وفي النهاية، حين تعلن المرأة أنّ عليها أن تتعلّم الشعر قبل الرقص والحب، يصبح النصّ مرثيةً للبراءة الأولى، وإشراقًا متأخرًا لمعرفةٍ لا تُكتسب إلا بعد الاصطدام بالآخر وبالذات.

في مواضع أخرى يختلط فيها الخيال بالواقع بطريقة يستحيل الفصل بينهما، لشدة الواقعية في المعنى المتخيل وصدق الخيال في الواقع المراد تصويره؛ مما يجعل قصيدتها المتمردة على السائد والنمطي، تحمل بصمتها وحدها، كما في قصيدة “لم أغيِّر تسريحة شعري”:

“من حكاياتي النسويَّةِ المُملَّة

أعشقُ كقرويَّةٍ.

قد ألدُ كأرنبٍ،

نفسَ الرَّجُلِ في كلِّ مرَّةٍ.

حينَ كانت العاشقاتُ

برِجْل فوْق أُخرى،

يعلِّقْنَ ألف رَجُلٍ بيْن نهدٍ وضِمادةٍ،

ويُطْعِمْنَ قططَ محلات التجميل شحْمَ بُطونهنَّ،

كنتُ برَجُلٍ واحدٍ

أُجهضُ دمي كاملًا”.

في هذا النص، تكتب الشاعرة من داخل الجرح لا من حوله، مستخدمة لغة حادّة، مقتصدة، تنبض بالإيقاع الداخلي أكثر من الموسيقى الخارجية. إنها قصيدة تُصغي إلى صمتٍ ثقيل خلف الكلمات، صمت امرأةٍ لا تريد أن تتجمّل، تريد أن تعترف، حتى لو كان الاعتراف دمًا.

إنها ليست حكاية نسوية “مُملّة” كما تقول بسخريةٍ واعية، لكنها بيانٌ شعريّ عن الوفاء للذات في وجه زمنٍ يكرّر الرجال ويستهلك النساء.

كما نرى في أغلب القصائد بالديوان، كيف وظَّفت الشاعرة مهارتها الابداعية في بناء الصورة الشعرية، فاستعارت من فنّ الرسم دقّة التكوين وتوازن الظلّ والنور، لتجعل من كلّ مشهد لوحةً تنبض بالحياة والرمز. وفي الوقت نفسه، اعتمدت على تقنيات الحكي والمشهدية السينمائية في رسم الإيقاع وتتابع اللقطات، فبدت القصيدة كأنها فيلم قصير يختزل الحكاية في ومضات حسّية ودلالية مكثّفة. بهذه المزاوجة بين البصري والسردي، نجحت الشاعرة في إنتاج معنى شعري حداثيّ ومبتكر، يقوم على التوتر بين الجمال والوجع، وعلى حضور أنثوي واعٍ بجسده ولغته وبحدود الصورة التي تحاول كسرها.

هذا الديوان متعوبٌ عليه، من حيث المضمون والوحدة العضوية له ككل وعناوين القصائد وترتيبها، والغلاف بعنوانه ولوحاته والنص المكتوب عليه، فقد كتبته بين عامي 2013 و2018، وهي مدة كفاية لنضج القصائد بشكلٍ جيد.

الملفت أن الشَّاعرة لم تضع صورة لها على الديوان، ولم تكتب تعريفًا بها؛ بل جعلت الشعر هو من يُعرَّف عنها. كما نجد أن المرأة في اللوحة على الغلاف الأمامي تعطي ظهرها للقارئ ولا تلتفت ليراها، وهناك رأس رجل ينظر بدلًا منها، وكأنَّه للتو أنجبها، ليلتحم المعنى في الغلاف مع مضمون القصائد في الديوان، “هذا الرجل يلد يا أبي، فلا تسأل كم عمري الآن، لا تسأل كم مرة اقتلعني هذا الرجل من ضلعه”.

ومع ذلك في الغلاف الخلفي نجد أنَّها تستدير بوجهها كتحيةٍ ودودة وممتنة لالتفات القارئ لها ولشعرها، وكتعبيرٍ يوضح أنَّ الشعر يكافئنا ويلتفت لنا حين نقبل عليه بعدما انتهينا من كامل الوجبة التي قدمها لنا.

وقد ختمت ديوانها بقصيدة موسومة باسمها “سامية”، كالإمضاء على الصفحة الأخيرة من الديوان، كأنَّ الاسم الموجود على غلاف الديوان لا يكفي، أو أنَّها أرادت أن نقول لها إن اسمها جميلٌ ونحبهُ لتطرد هواجسها بشأنه وعدم استلطافها له:

“سامية”

اسم عموديٌّ جدًّا لم أُحبَّه يوْمًا

سامية،

وأسْقطُ.

لديَّ الكثير من الجرائم لم أرتكبها بعد”.

شعرية الألم والانتظار في أبهى تجلياتها

علاما كانت تنتظر سامية وكنا ننتظر معها؟! تنتظر الحروب القادمة! الفرح البعيد أم الموت المؤجل؟ لم أعرف امرأة تدور في فلك الشعر مثلها، في أشد اللحظات مرضًا وألمًا كانت تكتب الشعر علَّه ينجيها، علَّه يرد لها بعض دينه، إلا أن النداء لها كان “لا توقظي الأموات”، تلك قصيدتها التي لم أجرؤ على قص جزء منها من أجل المقال؛ لأنَّي صدقًا شممتُ فيها رائحتها وأحسست أنَّها بمشرطٍ كتبتها على جسدها:

“المُمرِّضةُ التي تُصرُّ على تغييرِ ملاءاتِ سريري

البيضاء بنفسها، وفي نفس التوقيتِ تمامًا،

تمَّ طردها هذا الصباح من المشفى

بتهمة سرقة أزهارٍ من غرف المرضى وازعاج الأموات.

البارحة، حدَّثتها عن الرائحة الضيِّقة للشعر في جسدي المفتوح.

حدَّثتني عن بكاء أطفال في راحتيها.

عن مضاجعةِ الأموات، التي لا تؤذي الأموات.

عن الركض حافية بين المشرحة وغرفةِ العمليَّات.

عن فخذ الغانية المجهولة، دماغ الشاب الملفوف بالشال، ثدي الحامل، صدر الشقراء المثقوب، ضرس الزنجي، مؤخرة الكسيح.. وأشعار الملعون “غوتفريد بن” ومشرطه.

فجرًا، سمعتُها تُصلِّي،

من أجل أجنَّةٍ ينامون في المزابل وبين المراحيض.

رضَّع يفقدون ألسنتهم في الملاجئ.

عجَّزٌ يزحفون على مؤخِّراتهم إلى بيوت لم تعد بيوتهم.

أرامل، أمهات، عاشقات يطُفنَ بالمشفى ويرجُمنَ شيطان الموت.

صباحًا، تُصرُّ على تغيير ملاءات سريري البيضاء بنفسها.

تحصي الكدمات على جسدي.

تلعنُ المسكِّنات اللعينة وطيبةَ أمراضي الخبيثة.

توشوشني: لا توقظي الأموات!

وتختفي.

يقول شاهدُ عيانٍ لم يفقد ثقته بالأحياء،

إنه يراها، في نفس التوقيت يوميًّا، تضعُ أزهارًا على قبر رَجُلٍ،

وتعتذر لأنها لم تُغيِّر ملاءتهُ البيضاء هذه منذ سنتين.

وتحدِّثهُ عن امرأة تركضُ ليلًا،

بين غرفة العمليات والمشرحة و تكتبُ شعرًا مفتوحًا كجسدها تمامًا

ولا توقظ الأموات”

***

أخيرًا..

لا تحولوا حائطها إلى مبكى:

هكذا كانت رسالة السامية، وما أرادته دائمًا أن نقرأها بلسان الشعر ونراها بعينيه، وهذا نص رسالتها التي نقلتُها من صفحة الشاعرة التونسيَّة سماح البوسيفي:

“سأظل أعود بلسان الشعر. لأنني أعجز عن الرَّد على كمِّ الرسائل التي وصلتني وأعتذر بخجلٍ؛ أقول: أنا بخير. وبعضة شفة أقاوم حصص العلاج الكيميائي ومضاعفاته وأكتم الأوجاع المقيتة. وأواصل ماراطون الفحوصات والتحاليل وصور الأشعة في انتظار العملية الجراحية قريبًا. وأنا بخير؛ أعود بلسان الشعر. وما أكتبه إليكم أكتبه بلسان الشعر. فاقرؤوه بلسان الشعر فقط.

وسأنهض؛ ليس لأنني أتساقط بل لأنني أجثو أحيانًا لألتقط الفرح الذي تبعثر مني وأنا أنفض هذا الخبيث عن كتفي وأنفض عن حجري من تساقطوا منه خيبة وخذلانًا وأنهض. وسأظل أعود رغم التعب حتى يزول التعب فلا تلقوا على كتفي عباءة الاستلطاف مع كلِّ نصٍّ، فأنا أنفضها عني كلما فررت إليكم من غرفي الضيقة ومسكناتي اللعينة. أنا بخيرٍ مادام في العمر لسان شعر، وابتسامة شعر، وأصدقاء يقرؤونني بخير، ولا يحولون حائطي هذا إلى مبكى. أحبكم”.

كلُّ الأشياء الشامخة تذكّرني بكِ، فكلّما رأيتُ البحر، نهض اسمُكِ في قلبي.

سامية، يا شقيقةَ الموجِ الذي تعلّم منكِ كيف يرحل ويعود، وكيف يظلّ حيًّا، حتى وهو ينكسر.. في عام 2025، ما زلتُ أقرؤكِ بخيرٍ يا سامية، وأحبكِ.