سامح قاسم

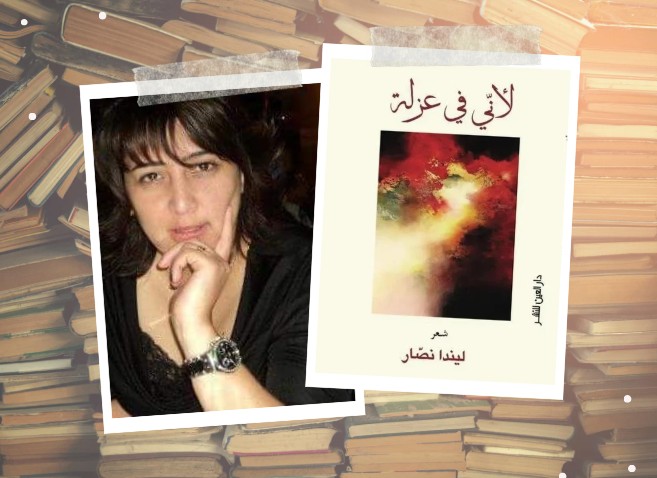

حين نقرأ عنوان الديوان “لأنّي في عزلة” للشاعرة اللبنانية ليندا نصار نُدرك أن الأمر لا يتعلّق بوحدة عابرة. العزلة هنا ليست جداراً يحيط بالروح، ولا فراراً من الناس، هي بحث عن لغة تستطيع أن تُفسّر هذا الانكسار المستمر بين الذات وخارجها.

تبدأ التجربة من سؤال معلَّق: “هل أغلق ذاكرة الباب عليّ؟”، سؤال يطرق عتبات النصوص مثل جرس يتردّد صداه في البيت الخالي. هنا لا نرى باباً خشبياً حقيقياً، نرى باباً رمزياً، باباً للذاكرة، باباً يفتح على طفولة وصور وذكريات وأشياء صغيرة بقيت شاهدة: كرسي قديم، مصباح مضاء، رغيف خبز على طاولة، صورة غير مكتملة في زجاج شفاف. من هذه الشظايا، تُبنى القصائد كأنها محاولة لترتيب الفوضى، ولإعادة لملمة الذات المبعثرة.

العزلة تتحوّل في هذا الديوان إلى نوع من المقاومة الهادئة، مقاومة ضد ضجيج يحيط بالذات من كل جانب، وضد الصمت في الوقت نفسه. من هنا تُولد اللغة: كأنها حوار متواصل مع الغياب، ورغبة في القبض على ظلّ يهرب كلما اقتربت اليد.

القصيدة في مواجهة الغياب

تصف الشاعرة تجربتها بالقول: “كنت أرى القصيدة في هيئة كهف”. هذه العبارة تكشف جوهر الديوان: القصيدة ليست ترفاً لغوياً، هي مأوى. الكهف مظلم وضيّق، لكنه يحمي من الانهيار. كذلك القصيدة، تمنح حضوراً حين يشتد الغياب، وتخلق شكلاً من الطمأنينة في قلب الفوضى.

القصائد هنا تُكتب بوعي ذاتي بأن الغياب لا يزول. كل نصّ يبدو كأنه يحاور العدم، يحاول الالتفاف عليه أو سرقة ضوء صغير من عتمته. في نص آخر نقرأ: “لا وقت للحزن”، عبارة قصيرة وحاسمة، تكاد تختصر فلسفة كاملة. ليس لأن الحزن لا وجود له، وإنما لأن القصيدة تسبق الحزن وتواجهه. هي تكتب ضده، تكتب فوقه، وتحوّله إلى كلمات يمكن أن تُحتمل.

القصيدة في هذا الديوان لا تهرب من الصمت، هي تُعيد تشكيله. حين يتكاثف الليل، تصبح القصيدة صديقة، وحين يتسع الفراغ، تتحوّل الكلمات إلى كائنات حيّة. بهذا المعنى، ينجو النص الشعري من أن يكون وصفاً للحزن، ليصبح أداة لمقاومته، وإضاءةً لوجه آخر من الحياة.

بيروت جرح لا يندمل

بين ثنايا الديوان، تخرج بيروت مثل ظلّ طويل لا يمكن التخلّص منه. الشاعرة لا تكتب عن بيروت كمدينة جغرافية، بل كذاكرة وجسد وجرح. في أحد النصوص تسأل: “أهي بيروت تلك التي أوقفتني ذات يوم في الطريق العام لتفحص دمي وتعطيني رقماً؟”. السؤال مرعب، يختصر المدينة في هيئة محكمة، أو في هيئة قدر يلاحق أبناءه.

بيروت تتبدّى في النصوص بصورة متناقضة. أحياناً أمّ حنونة، وأحياناً مدينة حرب، وأحياناً عشيقة تخون، وأحياناً مرآة تفضح. كل شارع فيها يحمل وجوهاً مجهولة، وكل زاوية تخبئ دمعة أو انفجاراً. الكتابة عنها تأتي كمواجهة، كأن الشاعرة تعلن أنّ المدينة ليست ملجأً صافياً، هي مرآة تضعها أمام هشاشتها الخاصة.

هكذا تصير بيروت في الديوان كائناً شعرياً معقداً، يختلط فيه الحنين بالخذلان. من خلالها تنكشف الذات أكثر: امرأة في عزلة، تعيش في قلب مدينة تتقلب مثل موجة عاتية، وتكتشف أن جرحها الشخصي يتداخل مع جرح المدينة.

الموت والمرايا والطفولة

لا يغيب الموت عن أي صفحة تقريباً. يطلّ مثل ضيف يعرف الطريق جيداً. تقول الشاعرة: “تسعة أقفال تشظّت أوراقها من دون أن تتعثّر بأصابع الريح”. الموت هنا ليس نهاية، بل أقفال متتالية تغلق أبواب الوجود. القصيدة تحاول أن تفتحها أو أن تحوّلها إلى موسيقى حزينة يمكن احتمالها.

إلى جانب الموت، تأتي المرايا كصورة متكررة. “هكذا هي المرايا، تهيئ ما لا يُرى”. المرآة ليست سطحاً يعكس الوجه، هي مسرح للهوية، تكشف وجوهاً كثيرة، تجعل الذات متشظية بين صور متعدّدة. المرايا هنا ليست أداة للزينة، بل أداة للسؤال: من أكون؟

أمام هذا الثقل، تستحضر الشاعرة الطفولة كملاذ: “يا الله آن الأوان كي أعود إليّ صغيرة في المهد”. العودة إلى الطفولة ليست حنيناً، إنها محاولة للعثور على براءة لم يمسسها الخراب بعد. الطفولة تتحوّل إلى بيت داخلي، إلى وطن لا يغادر الروح، إلى مساحة تحمي من انكسارات العمر.

بين الموت والمرايا والطفولة، ترسم النصوص خريطة وجودية، تضع الإنسان أمام هشاشته، وتكشف في الوقت ذاته قدرة الشعر على ترميم المعنى في وجه الفقد.

ديوان “لأنّي في عزلة” ليس مجرّد قصائد تتمعن في الوحدة، هو محاولة لتحويل العزلة إلى فعل حياة. القصائد تُخبرالقارئ أنّ العزلة ليست موتاً، هي نافذة على شكل آخر. في هذه النصوص يلتقي الغياب بالموسيقى، الموت بالطفولة، بيروت بالذاكرة، فتتشكّل لغة تجمع بين الهشاشة والمقاومة.

بهذا المعنى، العزلة التي تقترحها ليندا نصّار ليست فراغاً، إنها امتلاء يُضيء العالم. الشعر يصبح وسيلة لإنقاذ الذات من العتمة، وطريقة لإبقاء الروح متيقّظة في وجه الخراب.