رمضان جمعة

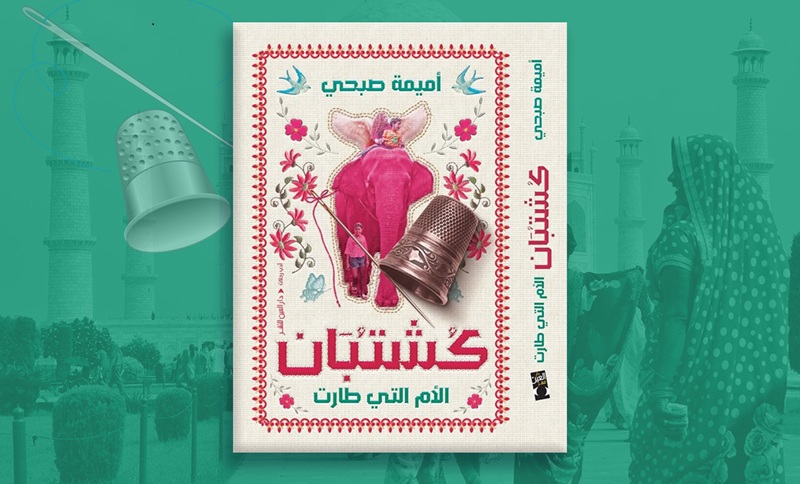

ليس مجرد كتاب عن رحلة إلى الهند، في الواقع، هو كتابة عن رحلة إلى ذات الإنسان، تسردها الكاتبة المصرية أميمة صبحي في كتابها “كشتبان.. الأم التي طارت” الصادر أخيراً عن دار العين للنشر، بصورة فنية، من دون تقريرية أو مباشرة.

تصحبنا أميمة معها، في رحلة جانبية إلى الهند، فنجد في “كُشتُبان”، رحلتين، رحلة أساسية، لكنها خفية، إلى صراعاتها الداخلية ورؤيتها للعالم، وفلسفة التمرد عندها، وما يمكن أن تصنعه رغبة إنسان في التحرر. ورحلة ظاهرة، لكنها، في واقع الأمر، تقع على الهامش، وهي زيارة الهند.

وازنت “أميمة” بين الرحلتين، بميزان فني واعٍ. فقارئ الكتاب، إن دخل عالم كشتبان، إما سيبحث عن وصف الهند، عادات الهنود، تقاليدهم، أسلوب حياتهم، دياناتهم، مدنهم… وسيجد هذا، ويستمتع بوصف غير اعتيادي، وسرد له إيقاع مضبوط ببراعة؛ هي لم تصف المدن، بل استخدمت القلم ككاميرا، جعلتني أشعر أني أرى ما تراه، وأشعر بما تشعر به، أجري وأتمشى، أتعصب وأضحك، أجزع وأطمئن، وآخذ نفسًا عميقًا حين ينتهي اليوم، وتعود إلى الفندق. كتبتْ كأنها تعزف على بيانو، وعرفتْ جيدًا متى تعلو بالنغمة، متى تجعلها صاخبة، متسارعة، ومتى تجعلها هادئة، مسترخية، حتى أني كنت في “نيودلهي” أجري معهم، وأشهق. وفي الفقرة الأخيرة من ذلك الفصل، شعرت كأنني استلقيت على سريري، بعد يوم عمل طويل. ميّزت هذه السمة، كل الفصول، خاصة الفقرة الأولى، والأخيرة، من كل فصل. فاستخدمتْ إيقاع السرد، كأداة لنقل حالة كل مدينة إلى القارئ. وأحد نقاط القوة أيضًا في هذا الكتاب، اختيار المشاهد التي سجلتها، ساهم كل مشهد في الكشف عن عفريت “التمرد”، الذي أحدث كل هذه الجلبة. كما ساهم اختيارها للمفردات، في إيصال الحالة الموجودة في هذه المشاهد. وكنت ألعب مع الكتاب وأنا أقرأ، فأجمع مفردات في بعض الفقرات، فأجدها تعبر كلها عن الحالة التي ينبغي أن تضعك فيها هذه الفقرة. ولن أنسى كلمة “الله” التي خرجت مني تلقائيًّا، وأنا أقرأ الجملة التي عبّرت بها عما فعلته بها الأمومة: “…وجذَّرت ساقيّ داخل طبقات عميقة.”، تشبيه يُرى ويُحَس، لا تعليق عليه، يكفي أن نتأمل جماله بصمت. كذلك وصفها لحالة التخبط التي كانت فيها لحظة وصولها مطار “أنديرا غاندي”، فتقول: “أحببت شعور الأعمى الذي يكتشف الفيل بحجرة مظلمة”. وهناك قارئ آخر، هو ذلك الباحث في رمال عن أحجار كريمة، هذا سيحظى بالحالة التي يضعه فيها الكتاب، باستكشافه لطريقة أخرى للتمرد، رغبة في التحرر، وهربًا من القيود التي تخلقها المسؤولية، خصوصًا حين تكون المسؤولية هذه، هي “الأمومة”.

استطاع “كُشتُبان”، تغيير رؤيتي للكتابة عن الرحلات، وجعلني أؤمن أنها، فنًا، وأدبًا؛ وأن المشكلة ربما فيما قرأت سابقًا، ليست في النوع نفسه. حيث أحسست فيه بالشيء الذي يجعلني أقول أن هذا العمل، عمل فني حقيقي، وهو اللا قابلية للتقليد أو التكرار. فالكتابات التي قرأتها مسبقًا، تحت تصنيف “أدب رحلات”، جعلتني أتساءل عن الشيء الذي يجعل من الكتابة عن الرحلات أدبًا، فالأدب فن، والعمل الفني عندي، هو العمل الذي لا يمكن تكراره، أو تقليده؛ إذا تم تقليده، يفتضح الأمر. وإذا حاول الفنان نفسه، تكرار عمله الفني، يفشل في ذلك. لا يمكن تكرار “العمى” لسارماجو، أو تقليدها، حتى لو حاول ساراماجو نفسه. يمكن أن يأتي بما هو أفضل، لكن يستحيل تكرار نفس العمل الفني، وأقصد تكرار الحالة التي يخلقها الفن في العمل الإبداعي. لذلك كنت أنزعج من تصنيف الكتابة عن الرحلات “أدبًا”. قد تكون كتابات شيقة، لكنها تخلو مما في الفن من خصوصية في التجربة ومساحة للجنون؛ أستطيع أن أعطي أي إنسان متعلم مبلغًا ماليًّا، وأطلب منه السفر إلى بلد ما، وكتابة ما يحدث له في أثناء سفره، ووصف البلد الذي يسافر إليه، وما يراه من عادات وتقاليد مختلفة عن عاداتنا وتقاليدنا، أو متشابهة. وبعض الكتب التي صُنِّفت “أدب رحلات”، كنت قبل الشروع في قراءتها، أشطب بقلمي على كلمة “أدب” وأترك “رحلات” فقط، لأخرجها من كونها أدبًا، وفنًا، فأستطيع أن أستمتع بها، لو تعاملت مع أحدهم، كنص أدبي، ستتحول المتعة إلى “نرفزة”.

يعلن الفن عن وجوده، بداية من العنوان، “كشتُبان.. الأم التي طارت”.. والكُشتُبان هو شبه قمع، يوضع على طرف إصبع الخيّاط، ليقيه وَخْز الإبر. عندما قرأت العنوان، تساءلتُ: ما هو كشتبان أميمة؟! ما هو الوخز الذي ارتدته وقاية منه؟! وما رابطه بالعنوان الفرعي: “الأم التي طارت”. فكرت أنها، ربما تكون هي، الكْشتُبان نفسه، أي أن كلمة “كشتبان”، وصف لها؟! يعني الجملة هكذا: “كشتبان: الأم التي طارت”؟! أَم الاثنتين معًا؟!. وجميل أن الإجابة عن هذا السؤال، جاءت في الكتاب مؤخرًا، في الربع الأخير منه؛ أعطاني هذا فرصة اللعب مع الكتاب، لأستكشف بنفسي. وأتاح هذا الشعور لي، فرصة أن أشارك في هذا التمرد، والطيران. فاعتبرت أن بداية هذا الكتاب الفعلية، في العنوان، الذي فيه مفتاح، اكتشفت فيما بعد، أنك به، تستطيع فتح شُباك على ذات الكاتبة؛ والإنسان عمومًا؛ كلما تقدمنا في قراءة الكتاب، كشف لنا عن صراعاتها الداخلية ورؤيتها للعالم ومفرداته، ولنفسها. وهذا التعري الذاتي، لم يأتِ متعمدًا، جاء من اللاوعي، فخرج مجردًا من أي ادعاء أو محاولة للتفلسف، معبرًا بصدق تجربة إنسانية حقيقية. من الصفحات الأولى، نجد أُمًا، تنظر إلى العالم بعيون فتاة سرقتها المسؤولية مبكرًا، لكنها توقفت هناك، عند الخامسة والعشرين، ربما أقل.. فأصبحت فتاة، أم، تطير كطفلة لها جناحين حرين. أُم، تسببت المسؤولية، والقيود الاجتماعية، في جعل الزمن ينقسم إلى زمنين، زمن داخلها، متوقف عند الفترة ما بين العشرين والخامسة والعشرين من عمرها. وزمن آخر، يمضي، ويمر بها. فكان محركها، ودافعها الأول، للتمرد على أصفاد موضوعة في يديها، وساقيها، والمفتاح في جيبها، ولا يمكنها فكها حتى لو تستطيع، تقول في (صفحة ١٢): “كنت دائما بحاجة إلى التنقل والترحال، وسافرت بالفعل سفريات قصيرة بسبب أطفالي، كنت أعود منها مهرولة، ثم بدأت في التساؤل عما يشدني أكثر إلى الأرض، وأنا الطير الذي لا يود الاستقرار أبدا. بالطبع كانت الأمومة هي أكثر ما ألصقت جناحيّ بجسدي وجذّرت ساقي داخل طبقات عميقة.” ثم في (صفحة ١٣)، تقول: “..، فكثيراً ما وددت لو أحمل أطفالي في حقيبة فوق ظهري، وأخرج ولا أعود أبدًا، أرتحل إلى أن أرتوي..”. فيتضح أن السفر -هنا- فرصة للحياة التي يبدو أنها أرهقتها، ومحاولة جديدة للحرية، والتحرر، دون التخلي عما يقيدها. فبعض القيود نحبها، “سجون نختار أن نحيا فيها”، كتعبير دوريس ليسنج.

جميع الذين تمردوا على أوضاعهم، تمردوا بالهروب، والتخلي عن الوضع القائم، والهجرة إلى وضع جديد. لكن في “كشتبان”، تصل أميمة، إلى طريق أخرى للتمرد، تمكنها من مسك العصا من المنتصف. فلا هي هجرت وتخلت، ولا هي استسلمت لواقعها المعاش؛ في صفحة “٣٤”، تتحدث عن موقف حدث لهم، وهم يحجزون قطارًا ينتقلون به إلى مدينة “راكسول”، وتعرضهما لأزمة معينة. وفي وسط ازدحام وتوتر الحدث، تزمر الطفلان -عالية ونوح- بصياحات الأطفال، الذين جاءوا لشيء غير الذي يرونه. وأريد من هذا الموقف، وضع خطًا، تحت ما علقت به أميمة، في أثناء ما يحدث معها، وتذمرات طفليها: “لم أهتم حينها بصيحات الغضب، والأسئلة التي كانت تتطاير فوق رأسي، لم أنظر إليهما حتى.. لدينا خطة ولا بد من إنقاذها ثم سأراهما، سأراهما جيدًا كما لم أفعل من قبل”. فيظهر من رد فعلها، مدى إصرارها في الحصول على التحرر والشعور بالحرية، وتنفيذ تمردها بكل جرأة، منذ اتخاذها قرار السفر، الذي لم يؤيدها فيه كثير من أصدقاءها. ولكنها كما ذكرت في صفحة “٥٢”: “أنا لا أحب الخوف، قد أسمح له بالدخول لكن ليس بالمكوث”. وتُلخص حالتها هذه، بجملة رائعة، في صفحة “٣٥”، تقول: “أنا أردت أن أرى الحياة!”هي بالفعل، فعلت كل هذا، من أجل أن ترى الحياة، التي جعلتها الأمومة ومسؤولياتها، تراها من وراء زجاج “مُشبَّر”. سافرت لترى الحياة كما هي، كيفما تكون، بوضوح وصفاء.

- تعدي الحدود كطريقة للتمرد والوصول إلى الذات.

تكتب أميمة في صفحة ٢٩٤: ” يشغلني كل من تعدى الحدود، حتى وإن أخطأ، يشغلني خط حياته، وطريقة تعامله مع نفسه، شعوره تجاهها، وفي الوقت نفسه طريقة تعامل المجتمع معه”.

كل مدينة زارتها، كل موقف مرت به، ظهر إصرارها الشديد أن تترك نفسها للتجربة. مثلًا، تصميمها على زيارة مدينة “فارناسي”، رغم أنها وجدت إجماع ينصحها بعدم زيارتها، وبالفعل لم تكن في خطتها. ثم فجأة، حينما تجد المدينة، تناديها بطريقة ما، تقول: “شيء داخلي دفعني دفعًا لقبول الزيارة”. هذا الشيء، هو التمرد الشرس، الذي خلق فيها جرأة، ورغبة في تحطيم أي صنم، كي تصل إلى ذاتها، لو مرة! فكأنها، طوال رحلتها، تقول: “هذا ما تحذرونني منه؟! سأفعله”. تنظر إلى اللافتة المكتوب عليها “إلى اليسار”، فتتجاهلها، وتمشي إلى اليمين. ربما هذا ما جعلها تصنع نمرها: “اصحي حالًا”.

- النمر “اصحي حالًا”.

لم تسم أميمة نمرها باسم علم، أسمته بجملة أمر، وأمر لحظي فيه شيء من “شخطة” أم، من مفردتين، الصحو، وحالًا. هذا الاسم، يبدو أنه خرج من أميمة، بصدق فني بالغ. ولنتأمله، ونضع في عقولنا في أثناء ذلك، أنها أم، لها طفلين. في الوقت نفسه إنسانة، تريد أن تطير. أتوقع أن هذا ما جعل اللاوعي عندها، يخلق هذا الاسم لنمر التنبيه والحراسة -الذي هو أيضًا بمثابة كشتبان-، ويكوّنه من المفردتين، “اصحي”، وهو فعل فيه حث على الاستفاقة، لتغادر حالتها الحالية، وتنتقل إلى حالة أكثر انتباهًا، وبصيغة الأمر، للتأكيد على ضرورة الإقدام على هذا الفعل. ثم أتبعتها بـ “حالًا”، وكأن الصحو وحده غير كاف، لا بد أن يكون فوريًّا، غير قابل للتأجيل أو التكاسل.

“كشتبان”، بالنسبة لي، يندرج تحت نوع فن، أسميه أنا “فن الحالة”. وأقصد به تلك الكتابة التي إذا قرأتها كرواية، سوف تستمتع، وإن قرأت كل فصل كقصة قصيرة، قائمة بذاتها، تجد جمالًا وإبداعًا. وإن أحببت أن تراه متتالية قصصية، لا بأس. بعيدًا عن “عركة” التصنيفات، تشعر أن ما تقرأه، فيه فن وخلاص. هذا ما شعرت به فعلًا وأنا أقرأ “كشتبان”. رغم هذا، يظل الكتاب محتفظًا بنصيبه من التصنيف، أنه “أدب رحلات”. ولكنه يضعك في حالة ما. ربما حالة رغبة في التمرد، والبحث عن طرق جديدة، لكسر قيودك، والطيران خارج سجنك، الذي اخترت أن تحيا فيه، طرق تخصك وحدك.

أميمة، كانت طريقتها: السفر. فابحث أنت عن طريقتك الخاصة.