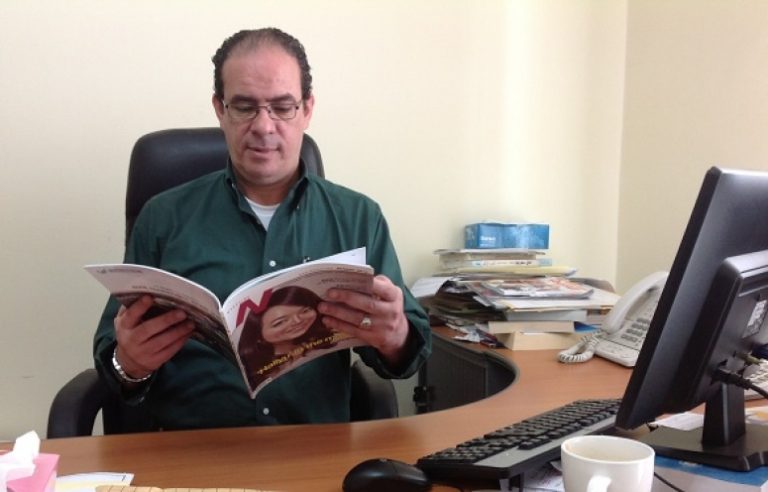

حوار ومختارات: عزمي عبد الوهاب

الشاعر كريم عبد السلام أحد أهم الأصوات فى قصيدة النثر المصرية والعربية الحديثة ، فهو راهب مخلص للقصيدة فى زمن الاستهلاك والسوشيال ميديا والانفلات اللغوى والروحى والفكرى، لا يلتفت للموضات المتهافتة التى تحط من شأن الشعر تارة أو تدعو لزمن الرواية تارة أخرى ، فهو يعتبر الشاعر حارس أحلام الإنسانية وراعى اللغة التى لا تغتال المعنى ولا تتجاهل الخيال ولا تهمل السعى للإحاطة بالزمن وتحولاته، وفى الوقت نفسه يؤمن أن الشاعر ابن مجتمعه ولا ينفصم عن الإنسانية وأشواقها ومكابداتها ، تجده ينفتح على الواقع إلى حد الفجاجة، وينزع إلى الإغراق في التصوير السردي إلى حافة الإسكريبت السينمائي ويرسم أو يخلط بين أكثر من وسيط تعبيرى سواء الخطوط والتشكيل والهلاوس التعبيرية البصرية مع الكلمات ولا يعترف بالفصل بين القضايا الكبرى والقضايا الصغرى، بل يسخر من الكليشيهات النقدية التي تنطلق من هذا الفصل.

قدم كريم عبد السلام خلال الثلاثين عاما الماضية تسعة عشر ديوانا شعريا، تعتبر اليوم علامات ضمن أفق قصيدة النثر العربية ، خاصة وأنها تعمل على اتساع العالم الذى يمكن أن تحيط به قصيدة النثر ، خلافا للقصيدة الذاتية الاعترافية ، والمعرفة التى تحصلها غير المعرفة بالجسد وخبراته ، كما تمثل نسيجاً فريداً لا يشبه إلا صاحبه، الذى يعتبر نفسه بحارا فى مركب يغرق ويسابق الزمن لينهى رسائله -دواوينه- وكلما انتهى من رسالة وضعها فى زجاجة وألقاها فى الماء على أمل أن تصل يوما إلى شاطئ مأهول بمن يعرفون القراءة، لنجد أنفسنا أمام عالم شعرى رحب يصل بقصيدة النثر إلى أرض جديدة يوما بعد يوم، يقول كريم عبد السلام: دائما ما أؤكد لنفسي بصوت عال أنني أسعى لكتابة “إلياذة” معاصرة، أبطالها من العامة والفقراء والمهمشين والجوعى والضائعين والمهزومين المبتسمين لخسارتهم، وأصحاب الأحلام الكبرى العاجزين عن تحقيقها، أولئك الذين أدركوا خدعة الحياة وقدرتها على الإغواء وتطامنوا مع ما فيها من جمال وخسائر، وذلك على العكس من إلياذة هوميروس الذي كان يسعى وراء سير الأبطال والقادة والأمراء والمشاهير، دون أن يسجل كلمة واحدة عن حياة ومعاناة البسطاء الذين تطوعوا في الحروب وداستهم عجلات الملوك لمجرد أنهم ملوك.

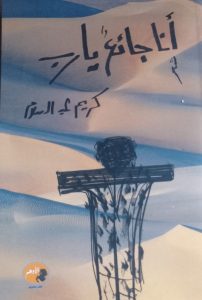

ويضيف كريم عبد السلام : ” بالنسبة إلي أضع دواويني جوار بعضها كأنها تشكل لوحة فسيفسائية أو ملحمة متعددة الفصول، ولكن غايتها جميعا الإنسان المعاصر المطحون في حروب يومية ليست أقل هولا وفداحة من حرب طروادة، مثلا: باتجاه ليلنا الأصلي / بين رجفة وأخرى / فتاة وصبي في المدافن/ كتاب الخبز / مريم المرحة / نائم في الجوراسيك بارك/ مراثي الملاكة من حلب/ محاولة لإنقاذ جيفارا/ وكان رأسي طافيا على النيل / الوفاة السابعة لصانع الأحلام/ شاى مع الموت/ أكان لازما يا سوزي أن تعتلي صهوة أبي الهول/ ألف ليل وليل/ أنا جائع يا رب/ أكتب فلسطين متجاهلا ما بعد الحداثة/ أيها القارئ السعيد.. ماذا فعلتْ الحملانُ بالذئاب/ أظن أن كلا منها فصل من فصول المحاربين الذين أؤمن بهم وأسعى لتسجيل بطولاتهم ، وأجد فى كل منهم جزءا من ذاتى “.

الأحياء والأموات

عندما أصدر كريم عبد السلام ديوانيه ” باتجاه ليلنا الأصلى –بيروت 1997″ و ” “فتاة وصبى فى المدافن- بيروت 1999” ، أثار الكثير من ردود الأفعال مصرياً وعربياً ، وكتب شارل شهوان فى صحيفة “السفير” اللبنانية قراءة لديوان باتجاه ليلنا الأصلى : “تسعى بطريقة ما الى تحاشي هذا الكتاب، الى تناسيه، لربما للوهلة الأولى، ويمكن لردة الفعل هذه أن تفلح في أغلب الأوقات، ويمكن الاستغناء عن ثمانين أو تسعين بالمئة من كمّ القصائد الجديدة الوافدة من كل حدب وصوب. ولكن تجدك غير قادر على الابتعاد بلا مبالاة عن هذا الكتاب(…) تبدأ القصيدة عند كريم عبد السلام وكأنها على الدوام في مكان من مناخ يفترض علينا وكأنما أن ندركه، وكأنه باستمرار يتابع مفترضا تواطؤا ناجزا، ويتابع مع عالمه المفتوح زمنيا على لا وعيه، وعلى السيرة الخاصة بكل ناسها وأمكنتها وأشخاصها.

ويواصل شهوان : “المناخات، أو تحديداً، المناخ المسرحي يشكل في قصائد “باتجاه ليلنا الأصلي” الخلفية الأبرز، يمكن لآخرين أن يصفوا المناخ هذا عينه بالسينمائية، وفي الوسع كذلك ربطه بالسينما العربية الشابة الجديدة المرتبطة أصلا بالسينما الإيطالية الواقعية، ولا ضير في كل هذا، غير أننا حين وجدنا أنه من الأنسب ربطه بالمناخ المسرحي، كان ذلك ولا يزال لاعتبارات واضحة في نصوص القصائد، اعتبارات كمثلما أنه دائما يحدث ما يحدث في القصيدة الواحدة، وهو كثير داخل حي مغلق أو داخل بناء بناسه وشققه والحركة والأصوات المرافقة والمناسبة والمنطقية من دون أي إضافات أو تأثيرات خاصة، كما يحدد صناع المسرح أو السينما.

“يؤلف كريم عبد السلام مسرحيته ضمن خشبة متكاملة العناصر- والكلام مازال لشارل شهوان – واقعية ومنغلقة في آن، وكأن لكل واحد فيها دوره المناسب والأكيد؛ دوره الطبيعي داخل شرنقته الخاصة وداخل الاحتفالية المسرحية التي يريدها المخرج أو الشاعر هنا ليكتب أو يعرض حركة الكلام أو كلام الحركة. الحركة، بدون أدنى ريب، السمة الأبرز في مناخ قصائد المجموعة، وهي أيضا، وبالضرورة، محرك لاوعي القصيدة، وبالتالي لغتها وانفلاشها….الشاعر كريم عبد السلام يكتب من غير أي ادعاء تجريبي، غير انه يكتب خصوصية تفرض اختلافها، وأكثر من ردة فعل مختلفة”

وكتب الشاعر الراحل حلمى سالم مقالا فى جريدة الحياة اللندنية عن ديوان ” فتاة وصبى فى المدافن ” عام 1999، ذهب فيه إلى أن كريم عبد السلام يختلف عن معظم أقرانه فى ثلاثة محاور رئيسية ، هى محاور الذات والجسد والواقع. فى مسألة الذات : “هنا شاعر لا تستغرق الذات فى معناها الضيق فتختنق بنفسها، حسب ما روج بعض الشعراء من غير أن يدركوا أنهم يرتدون إلى ما هو أسوأ من الرومانتيكية التى عليها يتمردون

وتابع حلمى سالم : ” فى شعر كريم، الذات جزء من الموضوع والأنا جزء من الآخر والعكس صحيح ، لذا نستطيع أن نرى فى ديوان ” فتاة وصبى فى المدافن” آلام الآخرين وسعادتهم بجوار أو مخلوطة فى آلام الأنا وسعادتها، ثمة آخرون عديدون فى كل نص تلتقطهم عين الشاعر وقلبه…. وفى مسألة الجسد : هنا شاعر لا يبدأ العالم من جسده ولا ينتهى إليه كما يتصور بعض زملائه تحت وهم أن الجسد هو وحده المعرفة الحقة، ونصوصه لم تنزلق إلى الاعتقاد المسرف بأن فيزيقا الجسد هى ميتافيزيقا الوجود ولا إلى حمى زائفة اسمها كسر التابو بسببها تكتظ الصفحات بهيستيريا الجنس محمولة على قليل من التبرير الجمالى

وفى مسالة الواقع : هنا شعر لا يرى أن الاهتمام بالواقع سبة أو عار ولا يخجل من أن يكون على طريقته واقعيا، وكم انطلق عدد من الشعراء الجدد من عقيدة ضالة تتنكر للواقع والواقعية والواقعيين ولا ترى فى الحياة سوى الذات والجسد… فى نصوص ” فتاة وصبى فى المدافن” قطاع مدهش من الواقع الاجتماعى والثقافى والعاطفى المصرى والعربى عامة منظورا إليه عبر ذات شاعر يجلب مادة واقعه الشعرى من الأحياء ساكنى قبور الموتى ومن العلاقة المتعارضة والمتجادلة بين هؤلاء وأولئك، وواضح أن اختيار هذا القطاع من الواقع يعنى انحيازا إلى المنبوذين جميعا، على اختلاف نوع النبذ، المنبوذين من الحياة كلها بالموت والمنبوذين من المجتمع المتكيف المنقسم ، بحيث يصيرون أمواتا بصورة من الصور وهم أحياء يرزقون أو لا يرزقون”

روح الخبز فى مواجهة الجوع

أصدر كريم عبد السلام ديوانين وثيقى الصلة برغيف الخبز الذى يمثل عصب الحياة للمصريين ، أولهما “كتاب الخبز”- 2010 ، والثانى “أنا جائع يا رب” – 2023، والذى يعتبر تنويعا على حال الجوع ، بما يشير إلى هزيمة روحية وعجز عن الرؤية ونقص فى ما تقوم عليه النفس حتى تقدر على مكابدة الحياة ومشاقها وتجاربها ، ويدفعنا للتساؤل حول أىّ جوع يقصده الشاعر ؟ وخصوصا فى النص الطويل المعنون بعنوان الديوان، أهو الجوع الفيزيقى الأولى، الجوع إلى الطعام أو الخبز كما يرد كثيرا فى مفردات الديوان ، ويتكرر كمفردة نحو خمسين مرة فى مقطع بصرى دلالى فى نهاية القصيدة المتن الرئيسى؟ أم أن هناك مستويات من الجوع الفيزيقى والروحى يحيل إليها الشاعر ويتطلع إلى تجاوزها بالمونولوج الطويل الذى يبدو بلا بداية ولا نهاية ويتضمن البث والشكوى والدعاء والتساؤلات والصلاة والابتهال والإسرار واللجوء والعبور على كل الوسطاء؟

أصدر كريم عبد السلام ديوانين وثيقى الصلة برغيف الخبز الذى يمثل عصب الحياة للمصريين ، أولهما “كتاب الخبز”- 2010 ، والثانى “أنا جائع يا رب” – 2023، والذى يعتبر تنويعا على حال الجوع ، بما يشير إلى هزيمة روحية وعجز عن الرؤية ونقص فى ما تقوم عليه النفس حتى تقدر على مكابدة الحياة ومشاقها وتجاربها ، ويدفعنا للتساؤل حول أىّ جوع يقصده الشاعر ؟ وخصوصا فى النص الطويل المعنون بعنوان الديوان، أهو الجوع الفيزيقى الأولى، الجوع إلى الطعام أو الخبز كما يرد كثيرا فى مفردات الديوان ، ويتكرر كمفردة نحو خمسين مرة فى مقطع بصرى دلالى فى نهاية القصيدة المتن الرئيسى؟ أم أن هناك مستويات من الجوع الفيزيقى والروحى يحيل إليها الشاعر ويتطلع إلى تجاوزها بالمونولوج الطويل الذى يبدو بلا بداية ولا نهاية ويتضمن البث والشكوى والدعاء والتساؤلات والصلاة والابتهال والإسرار واللجوء والعبور على كل الوسطاء؟

وذهب الناقد الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد فى دراسة له منشورة فى العام 2016، إلى أن كريم عبد السلام في ديوانه “كتاب الخبز” يقوم بما يشبه “الأنسنة” للخبز، ويحول ذلك الخبز إلى كائن حي له مشاعر وأمنيات وأحزان ورغبات، إلى إنسان يعيش ويتألم ويتنفس ويفرح ويحزن، ويشاهد ويغضب ويسجل الأحداث والعلاقات والتطورات التي تطرأ على الحجر وعلى البشر، كل ساعة وكل يوم، هكذا يكون الخبز وسيلة للتواصل بين الجيران، ووسيلة للقاء، لصنع المأكولات والمشروبات والاحتفاء بها، موضوعًا للرغبات، للشعور بالرضا والشبع والهناء، والوجود والأمل، فبسببه “يستلقى “الصبية والبنات على أسطح منازلهم شبعانين، ينظرون إلى نجوم الصيف..” وهو كذلك كائن حي ينادي من يحبه ولا تكتمل تلبية النداء: “أقول للجائع خذنى.. فتحتجزني يد السارق”

وفي نوع من المحاكاة التهكمية Parody لذلك العنوان الفرعى الشهير لكتاب الموتى الفرعوني وهو “الخروج إلى النهار” يكتب كريم عبد السلام قصيدة بعنوان “الخروج إلى الخبز”.. وكأن الخبز هنا هو النهار وكأن غياب الخبز أيضًا غياب للعدل وحضور خاص للظلمة والظلم، وهنا يصور الشاعر كيف أصبح الناس، الأصحاء منهم والمرضى، يتدافعون من أجل الوصول إلى المخبز بينما لم يتلفت الزحام إلى تلك البنت التي دهمتها نوبة صرع، “ها هي تتراجع، ثم تميل أربع خطوات إلى اليسار باتجاه باب البيت المجاور للمخبز، قبل أن يدفعها الرجل المهرول. والدم يحرك كل شىء”.

والخبز يعنى رمزيا الحياة، فهو غذاء الجسد والروح، الجانب المرئي الذي قال عنه ماركس إنه لا يمكن أن يظهر فن أو أدب بدونه، وهو رمز للوحدة أيضًا لأنه يحتوي على حبوب عديدة في تكوينه وعندما يتم كسر الخبز وتوزيعه بالعدل فإنه يرمز إلى وجود حياة متكاملة متحدة متكافلة، ويرتبط الخبز أيضًا بطقوس القربان المقدس في المسيحية، ويرتبط كذلك بالخمر والدم، “هذا جسدي وهذا دمي” هكذا قال السيد المسيح لتلاميذه، حيث الخمر هي النشوة المقدسة، والخبز هو التجلي المرئي للروح التي تموت وتبعث، مرة أخرى، وتقوم من بين الأموات، هنا يكون الخبز وسيلة لوحدة الجانب البشري والجانب الإلهي من طبيعة المسيح، ولوجودهما معًا بداخله، والخبز رمز كذلك للناتج المتوازن الخاص بمهارة الإنسان وعمله الشاق، خلال عمليات الزراعة والخبز والطهي

وغالبًا ما امتزجت عمليات تقديم الخبز والخمر معًا في الطقوس الجنائزية واحتفالات الحصاد عند شعوب كثيرة قديمة وحديثة، وفي كتابات مقدسة وغير مقدسة، ومثلما صب سقراط قطرات من الخمر كتقدمة للآلهة من الكأس الذي تناوله وكان يحتوي على السم قبل موته، فكذلك كانت أصحاب بعض العقائد القديمة يقومون بكسر الخبز إلى قطع صغيرة وتقديمه إلى أرواح الموتى، ويحلف بعض المصريين حتى الآن على الخبز وهو يصنعونه على أعينهم قائلين: “والنعمة الشريفة: لم أفعل كذا”! هكذا يكون الخبز قرين النعمة والشرف، ويكون غيابه دلالة على الجوع أو الموت أو غياب العدل والشرف وحضور الظلم والظلمة وكل احتمالات الفناء أيضًا.

ومثلما تكون لقصائد النثر لدى كريم عبد السلام في هذا الديوان وفي دواوينه الأخرى الخاصة، مناخها الشعري الخاص المميز والمهيمن، فكذلك تكون للخبز روحه، فعندما يكون الخبز ساخنًا تظهر ابتسامات الناس المشجعة ونصائحهم الودودة، يضعون خبزهم الساخن إلى جوار بعضه البعض، كما لو كانوا يحتفلون به جواز السور للمجاور للمخبز، يقلبون أرغفتهم في فرح، تحملهم روح الخير إلى آفاق أخرى، غير تلك التي كانت تهيمن عليهم قبل أن يحصلوا عليه، يضعون الأرغفة بانتظام في الأكياس التي تحمله. إن روح الخبز حامية ساخنة، وروح الخبز تهدأ وروح الخبز تغضب، روح الخبز لا تغادر الزمان ولا المكان، روح الخبز تمنح البركة وتطلق اللعنة، هذا على الرغم من أنه “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان”.

الشاعر والجماعة الإنسانية

ينتقد كريم عبد السلام بعض النقاد الذين يتحدثون عن “الشاعر” بألف ولام التعريف، ويتعاملون معه على أنه كائن خارقٌ، قدماه على الأرض ورأسه بين السحاب ، ينظر بعينيه الكبيرتين إلى الماضى والحاضر مستحضرا المستقبل على غرار زرقاء اليمامة، وأحيانا على العكس من هؤلاء النقاد، يصور البعض -ولعلهم من الشعراء أنفسهم- الشاعر بألف ولام التعريف ، على أنه مُنْبَّتٌ ، مقطوع ، كائنٌ طاف ، أقرب إلى الصعاليك العرب ، يحق له ما لا يحق لغيره ، بدعوى أن هذه الطبيعة البوهيمية للشاعر هى ما يمكنه من استحضار التدفق الشعرى والصور الجميلة والقصائد الغنائية التى يقدم فيها عذاباته نيابة عن الكون كله ، وبعيدا عن النموذجين السابقين، هناك اتجاه ثالث لتعيين صورة ومسار الشاعر وسط جماعته الإنسانية، بأنه العارف بالتفاصيل الصغيرة ، مالكُ الذات ومختبرُها ومتقصيها والباحثُ عن أحوالها ومعاناتها يوما بيوم ولحظة بلحظة، وإضافة للنماذج الثلاثة الماضية هناك صورة نادرة للشاعر اعتمدها قلة من الشعراء واعتبروا أن الشاعر الحقيقي بألف ولام التعريف هو الذى يستوفى أبعادها وتفاصيلها ، ألا وهى صورة المفكر المستشرف الباحث فى مصائر البشر وأحلام الإنسانية والعالم بالفلسفات وعلوم الأوائل والمتتبع للمناطقة مثلما يتتبع أصحاب الباطن والصوفية والمتكلمة

ويرى كريم عبد السلام أن الشعر العربى، مَرَّ خلال العقود الثمانية الماضية ، بتحولات عرف فيها هذه الأنماط من الشعراء أو لنقل هذه الأنماط المعتمدة من النقاد والشعراء، فى مراحل مختلفة ، عن صورة الشاعر ودوره ورسالته وطبيعة إنتاجه الشعرى وهدفه فى الحياة وعلاقته بالمجتمع الذى يعيش فيه وكذا علاقته بالجماعة الإنسانية بعامة، واللافت فى كل هذه التصورات ، التى لا نختلف معها إذا اعتمدها شاعر بعينه، أنها تميل عادة إلى التنميط ، وحصر صورة الشاعر فى مواصفات بعينها ، وهذا الأمر ضد المنطق والروح والوجود الإنسانى بعامة ناهيك أنه ضد الفطرة الشعرية ، ويؤدى عادة إلى إنتاج مناخ ثقافى زائف ، حيث تروج مقولات نقدية مشاع وتصورات متواترة عن إنتاج القصيدة بل وأحيانا ما يروج معجم معين من الدوال والمفاتيح اللفظية ، يستخدمها مجموعة من الشعراء فى لحظة بعينها وكأننا بصدد كتابة مشتركة عكس منطق الشعر الذى هو فردى بامتياز مثل الموت.

يقول كريم عبد السلام: ” لم تتوقف الطريقة التى يتم بها إنتاج الأنماط المتصورة عن الشاعر والقصيدة الرائجة ، ولعل سيادة نمط قصيدة النثر المعتمدة على اللغة التداولية وعلى التفاصيل والانطباعات الذاتية عن الذات الشاعرة فى حركتها اليومية ، يرشدنا عن قرب، إلى موضوع سيادة نمط الكتابة المشتركة فى لحظة أو مرحلة معينة ، وما يحدثه فى تيار الإنتاج الشعرى والأدبى بعامة ، كما يمكن من خلاله أن نقارب وجود الشاعر فى المجتمع والجماعة الإنسانية عامة، أو كيف يضبط الشاعر الحديث إحداثيات رؤيته وحركته، يشقى ويعمل ويجوع ويقاوم المعوقات ويبحث عن فرصة لنشر أعماله وطرحها للقراءة ، وفى الوقت نفسه يملك هذا الوعى التراجيدى العابر للمجتمعات والأجيال ، هو حامل جينوم الحالم حارس المعنى والمقاوم الرافض لسحق الإنسانية بطرح السؤال : لماذا؟ فى توقيته ومكانه

ويواصل كريم عبد السلام: الشاعر ليس فردا فى فراغ، ولكنه نقطة توتر وسط شبكة من العلاقات بين الماضى والحاضر، تورط دائم واشتباك متواصل ومعاناة سيزيفية لا تنتهى ، وهو أيضا نظر ثاقب لجوهر هذه العلاقات وتناميها وتطرفها، وما يطرأ عليها من تغيرات، فهو يرى ما يحرك الإنسان تجاه مصيره، وهو فى كل الأحيان منحاز إلى الإنسان فى طموحه وأحلامه، وفى معاناته وأشواقه ولحظات عجزه أو تحققه، عند عثوره على الحب أو اصطدامه بالموت . الشعر هنا ، فى قلب اللحظات القصوى للإنسان ، عندما يشعر بامتلاك العالم أو بفقدان العالم، وهى اللحظات التى يكون فيها على استعداد للاستشهاد أو القتل ، للتضحية أو الثورة

ويواصل كريم عبد السلام: الشاعر ليس فردا فى فراغ، ولكنه نقطة توتر وسط شبكة من العلاقات بين الماضى والحاضر، تورط دائم واشتباك متواصل ومعاناة سيزيفية لا تنتهى ، وهو أيضا نظر ثاقب لجوهر هذه العلاقات وتناميها وتطرفها، وما يطرأ عليها من تغيرات، فهو يرى ما يحرك الإنسان تجاه مصيره، وهو فى كل الأحيان منحاز إلى الإنسان فى طموحه وأحلامه، وفى معاناته وأشواقه ولحظات عجزه أو تحققه، عند عثوره على الحب أو اصطدامه بالموت . الشعر هنا ، فى قلب اللحظات القصوى للإنسان ، عندما يشعر بامتلاك العالم أو بفقدان العالم، وهى اللحظات التى يكون فيها على استعداد للاستشهاد أو القتل ، للتضحية أو الثورة

إن أخطر أشكال الوعى الزائف على الشعر والشعراء،بحسب كريم عبد السلام، هو سيادة النمط العام عن الشاعر وحركته ووعيه وسيادة النمط الجمالى عن القصيدة ، ولعل المحك الأساسى للشعراء الأصلاء يكون فى تحدى النمط والخروج عليه واجتراح تصورهم الفردى عن القصيدة وجمالياتها ، وبذلك يمهدون بدايات الطريق الذى يسيرون فيه نحو مشروع جمالى يخصهم ونحو فردية خلاقة هى الباقية واللافتة وسط ركام الأنمط والكتابات المشتركة المتشابهة

كما أن من مثالب سيادة التفكير من خلال الأنماط والتنميط ، نشوء الميليشيات الأدبية التى ترفض الاختلاف وتضيق بالرحابة فى التوجهات الجمالية ولا تستطيع أن تقرأ المختلفين جماليا، وبالتالى نشوء المعارك الزائفة المؤسسة على وعى زائف وتصورات نمطية ضد منطق الإبداع من حيث هو اختيار جمالى محكوم بالنزعة الفردية والتوجهات الخاصة لكل شاعر

ويرى كريم أن الشاعر فى كل قصيدة يخوض معارك على جبهات متعددة ، أولها معركة الإمساك بالعالم داخل القصيدة، حيث يسعى الشاعر إلى العودة من القصيدة المتخيلة للقصيدة المكتوبة بالمتن كاملا كما دار فى خياله بصوره وروائحه ومادته الملموسة ، ولكن من خلال عنصر أو وسيط واحد هو الكلمات ، وفى هذه المعركة تحدث عملية المطاردة للصور والمشاهد والأصوات ولحظات الصمت والتعبيرات المتشابكة ، وتمنح القصيدة ظلالها للشاعر بقصد المراوغة ، كما تفعل الحية إذ تخلع إهابها على قارعة الطريق وتمضى فينخدع الأغرار بالجلد الفارغ بينما تراقب الحية من مخبئها وتنتظرالشاعر الذى لا يلتفت إلى الإهاب ويسعى وراءها ليظفر بها حية تنبض

ويتساءل كريم :كيف يستطيع الشاعرإذن أن يضع أغانى السيرينات كما سمعها فى روحه على الورق ؟ كيف يمكن الامساك بهمهمات الحب حتى آخر نأمة ؟ كيف يمكن تثبيت نظرة انطفاء الحياة فى عينى العجوز ؟ كيف يمكن التوفيق بين استغراق الشاعر فى غابة القصيدة بصورها وكائناتها وأصواتها ولوحاتها المتكاملة ، وبين إعادة تمثلها فى كلمات على صفحة بيضاء ؟ كيف يمكن الإمساك بعالم بوليفونى غنى بتشابكه وأبعاده ونقله كاملا على الورقة البيضاء فى عالم ذى بعد واحد ؟ أى خسارة فادحة يتحملها الشاعر بين عيش القصيدة وتسجيلها؟ وإلى أى مدى يقبل بخسارته ويتعايش معها، معذبا بما يدركه فى روحه وحواسه ويعرف أنه موجود بكليته وتمامه فى وسيط آخر غير الورقة وشاشة الكمبيوتر؟

هذه المعركة الأولى للشاعر، لكنه وقبل أن يفرغ منها، عليه أن يحسم معركة أخرى حول موضع قدميه ، وعلى أى أرض يقف . الشاعر بحدسه قادر على النفاذ إلى عمق المشهد والكون والإحاطة بالعالم من خلال كل نظرة منه إلى تجل واحد من تجليات الكون ، سواء كانت صخرة أم زهرة أم نجمة أم مشهدا سينمائيا أم انفعالا بموقف ما ، لكنها الكليشيهات تلك التى تشوش وعى الشاعر وتجعله يعطل حدسه لصالح ما يشاع من كليشيهات رائجة بحسب المرحلة ، عن علاقته بمجتمع أو بالسياسة أو بالأحداث الراهنة من حوله ، بالأغراض الشعرية التى تتحول وتتبدل بحسب المناخ العام والذوق الأدبى والموضات القرائية

ويخلص كريم عبد السلام إلى أن حدس الشاعر منضبط على بوصلته هو سواء كان يتصدى لموضوع ذاتى أو غرض سياسى أو موقف اجتماعى ، فالموضوعات مطروحة على الأرصفة ، لكنها الالتفاتات والتعبيرات والخيال الشعرى وصدق الانفعال واختراع العلاقات اللغوية التى تناسب الموقف أو اللحظة الشعرية ، هى ما يجعل شاعرا يختلف عن شاعر آخر فى القيمة والقدرة على مقاومة الزمن، لتصبح كلماته اختصارا لمواقف وتجارب عديدة نسترشد بها ونستحضرها وتغنينا عن كثير من الكلام

أكتب فلسطين متجاهلا ما بعد الحداثة

فى العام الماضى وفى ذروة القصف الوحشى على الأراضى الفلسطينية، ساد خطاب مفاده أن الأحداث أكبر من الكلمات وأن الشعر عاجز عن التفاعل مع ما يقع من مجازر، عاجز عن الإشارة إلى العار الذى يصم الوحوش المهيمنة على عصرنا ، بل إن البعض تباكى على غياب محمود درويش واستعاد قصائده الغنائية البديعة للتعبير عن المأزق الإنسانى الذى نمر به ، لكننا فى هذه الأثناء فوجئنا بتجربة جمالية مختلفة بعنوان ” أكتب فلسطين متجاهلا ما بعد الحداثة” لكريم عبد السلام ، يمزج فيها مختلف الأشكال الكتابية من شعر وسرد ومسرح مع التشكيل البصرى من لوحات وجرافيك وتخطيطات ، لنكون أمام خطاب جمالى قادر على التفاعل مع الحدث جماليا فى المقام الأول ، وتقديم اقتراحات عديدة تجب كل ما شاع من انفصال قصيدة النثر عن واقعها الاجتماعى والسياسى ، وتعيد الأمور إلى نصابها بأن الرؤية فى عين الشاعر والقصيدة فى خياله غير المحدود، وليست فى الأشياء بالخارج، الأمر الذى دفع العديد من شعراء قصيدة النثر فى مصر وخارجها لتجريب خيالهم وعدتهم الجمالية فى قصائد فلسطينية

يقول كريم عبد السلام عن ديوانه ” أكتب فلسطين متجاهلا ما بعد الحداثة” : التفكير فى الديوان، بدأ تحت تأثيرين متناقضين، التأثير الأول هو المشاهد والأخبار والفيديوهات الحية التى تضعك فى قلب الأحداث على الفضائيات طوال اليوم والليلة، فأنت تعرف وتشاهد مشاهد القتل اليومى والخذلان العالمى للضحايا يوميا وهدم البيوت لايف على رءوس السكان العزل ومشاهد الجرحى الذين يموتون جراء قصف المستشفيات ونقص فرص الإنقاذ والعلاج ، أنت فى قلب مشهد دموى لا إنسانى وفى قلب ثرثرات سياسية تلحق العار بكل الأطراف فى العالم وفى قلب دوامة عنيفة من العنف الوحشى الذى يعصف بكل القيم الراسخة مثل الحق والعدالة والمساواة ويفرض على الجميع الغابة وقانونها ، شئت أم أبيت ، لم يعد أمامك إلا أن تكون وحشا كاسراً أو نعامة تدفن رأسها فى الرمال، أما التأثير الثانى فهو حالة الصمت التام جراء عمليات الإبادة الممنهجة للفلسطينيين، صمت من الكتاب والشعراء وأصحاب الرأى ، فيما يشبه الخوف أو العجز عن التفاعل أوالتعبيرعن التراجيديا الفلسطينية، ودار فى ذهنى عبارة برتولت بريخت عندما سئل ” لماذا تعرض نفسك للخطر ولملاحقة النازى وأنت تستطيع أن تحمى نفسك بالتوقف عن انتقاده؟ فأجاب : حتى لا يقال لماذا صمت الشعراء”

لماذا صمت الشعراء؟ مثار خوف بريخت الذى تحقق فى أيامنا ، وكأن بريخت كان يقرأ المستقبل ، صمت الشعراء من وجهة نظرى بفعل سلسلة طويلة من الكليشيهات الفاسدة التى تفصل بين الإبداع والمجتمع، وتعمل على إخصاء المبدعين ، عندما يشيع كليشيه عن قصيدة النثر باعتبارها قصيدة التفاصيل الصغيرة أو قصيدة القضايا الصغرى، أو قصيدة الذات ، دون تعريف واضح معمق عن الذات ، بل شيوع تصور سطحى للذات باعتبارها الفرد فى حركته اليومية المنفصلة عن التاريخ والجغرافيا ، بينما جزء أساسى من الذات الإنسانية مثلا ،بحسب “يونج”، يتعلق باللاوعى الجمعى ، أو الميراث النفسى الذى نتوارثه من آبائنا الأوائل ويشتمل على كل مراحل الصراع والتطور من الإنسان البدائى حتى إنسان المدن والمجتمعات والدول حاليا، أى أن الذات الإنسانية تحمل بالضرورة مجمل التاريخ والتطور البشرى

ويواصل كريم عبد السلام : “التحدى كان جماليا فى المقام الأول ، كيف يمكن إخراج شحنة الانفعال بالتراجيديا الفلسطينية بعيدا عن الأنماط الغنائية المتكررة لشعراء سابقين ، وبعيدا عن أجواء الكف والإخصاء التى تحاصر المبدعين الآن ؟ والبداية لم تكن بالكلمات ، بل كانت بوسائط أخرى مثل تصميم الصور المعبرة عن التراجيديا الفلسطينية ، مثل صور المسيح على الصليب بالكوفية الفلسطينية، أو سلسلة لوحات “القمر فلسطيني” ، أو كولاج “المسافة صفر”، وفيما يبدو أن الاشتغال اليدوى بالصور والجرافيك والتصميم والحبر الشينى على التراجيديا الفلسطينية ، قد فتح الباب لمدخل إلى الكلمات ، فجاءت قصيدة ” ناقد فى شرفة الطابق العاشر” ، وبعدها مقاطع “السفاح المسكين”، ثم عدت إلى سفر صموئيل الثانى لإعادة قراءة وتحرير قصة “داوود وجوليات” ، وهكذا وصلت إلى مادة “حياة ” ومادة “موت” فى لسان العرب لأضع أمامى وأنا أعمل تعريفا للحياة وتعريفا للموت ، ضممتهما بعد ذلك للديوان

البالادات .. نحو القصيدة الملحمية القصيرة

يرى كريم عبد السلام أن رفض كل أشكال الحجر على خيال الشعراء باسم طبيعة وتوجهات قصيدة النثر، لا يعنى إطلاقا العودة إلى نوع من الأدب الملتزم أو الأدب الموجَّه أو الأدب السياسى الفج الذى كان سائداً فى الخمسينيات والستينيات ، التحدّى الجمالى والفكرى هنا، أن يكون الشاعر حراً فى التفاعل مع ما يريد والتعبير عما يريد ، وحراً فى عدم التعبير أيضاً، بعيدا عن الكليشيهات السائدة سواء كانت تخص الأدب المؤدلج أو كانت تخص الانفصال التام عن المجتمع وإخصاء الذات لتدور فى فلك القصيدة المشاع أو المانيفستو الزائف لقصيدة النثر الرائجة ، فالحرية هى دم الشاعر، الحرية كيقين ومبدأ وتجربة جمالية، نضال الشاعر فى الحفاظ على نفسه حراً فى مواجهة كل التقلبات والضغوط ، ما يمكنه من مواجهة كل أشكال الموت والتكلس والجمود ، وما يمكنه أيضا من رفض الانصياع للكليشيه السائد ، والتوجه بكامل روحه لشق طريقه فى أرض الإبداع

ويكشف الشاعر كريم عبد السلام أن “بالادات” هو تطوير لطريق طويل داخل القصيدة الدرامية خلال ثلاثين عاما، مضيفاً: “القصيدة ولدت من رحم الدراما أصلا وستظل وثيقة الصلة بها، وبالنسبة إليَّ، الدراما مرتبطة بالسماح للآخرين بالدخول إلى قصيدتي، والوجود في لحظاتهم القصوى، لأني لا أعتقد أن القصيدة هي مجرد صيغة للحديث عن معاناة ذاتية، ولكنها لحظة كشف عبر الكلمات، ولحظة الكشف هذه متغيرة في تجلياتها، وعندما تكون مؤمنا كشاعر بأنك ابن جماعة إنسانية، سرعان ما تلتقط التجليات الإبداعية لهذه الجماعة،ويكفى أن نعود إلى دواوين مثل ” باتجاه ليلنا الأصلى / مريم المرحة/ فتاة وصبى فى المدافن / كتاب الخبز / مراثى الملاكة من حلب، لندرك تجليات الجماعة الإنسانية وتفاعلاتها اليومية التى تمثل فى ذاتها قصائد مقطرة، مشيراً إلى أن الخيال والانفعال الشجاع، هما ما يمكنان المبدع، سواء كان فرحا أو حزينا، من المقاومة وتحقيق الانتصار الرمزي مهما كان قبح الواقع وبؤسه ولا إنسانيته، لأن الشاعر يواصل طرح الأسئلة ، ويبحث عن تجليات لهذه الأسئلة فى العلاقات الإنسانية من حوله

يقول كريم: ديوان البالادات ” أيها القارئ السعيد .. ماذا فعلتْ الحملانُ بالذئاب” ، انحياز واضح لشكل الحكاية الشعرية أو الملحمة القصيرة، بما يمثله ذلك من تحدٍ جمالىّ، لأننا سنجد أنفسنا تلقائياً أمام السؤال : ما مدى رحابة الأرض التى يمكن أن تصل إليها القصيدة دون أن تفقد ماهيتها أوتندغم فى فنون إبداعية أخرى؟ ومن ناحية أخرى يبحث الديوان عن مفهوم أرحب لفكرة الإيقاع الشعرى، يتضمن الإيقاع الخليلى وإيقاع السينما وإيقاع الصورة الكلية وإيقاع التوازن التشكيلى وإيقال الموسيقى البوليفونية التى تتضمن عددا كبيرا من الآلات والعازفين وصولا إلى إيقاع النشاز نفسه كما يتجلى فى المرور عبر زحام من الأصوات والحركات والانفعالات

أيضا يفتح ديوان “البالادات” الباب للنقاش حول حدود قصيدة النثر بين الخيال الشعرى الخالص والسرد النثرى، وما إذا كانت هذا الحدود موجودة وقائمة أصلاً، أو مرهونة بخيال كل شاعر فرد وقدرته على المضى وراء تصوراته للنوع الشعرى، والإمساك بأحلامه وتجسيدها، وفى الوقت نفسه اقتراح قيم جمالية مغايرة، يمكن أن تثرى القصيدة الحديثة وفى المتن منها قصيدة النثر، التى نشأت بحثاً عن الحرية الكاملة وشعارها: “لتصنع كل قصيدة جمالياتها الخاصة

……………………

*نقلاً عن مجلة “عالم الكتاب”

اقرأ أيضاً:

https://alketaba.com/%d8%a3%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%aa%d9%92-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%86/