جولان حاجي

إلى أستاذي الحلبي محمد شهيد نانا*.

عبد الغني

“أنا في زاوية الأمل كراصد القمر”

سورة المدرج [1]

“الله نور”، يردّد الشيخ على عتبة منزله، متأهبًا ليهبط أدراج بناية البستاني، حيث يسكنان هو ومكتبته الضخمة طابقًا كاملًا منها. ساكنًا يتأهّب في العتمة بعدما عاد ليتفّقد ساعة الرمل عند رأس سريره، سرير العازب. تطيّر من نسيانه أن يقلبها قبل خروجه. هسهسة حبات الرمل تؤنس نومه وتقلقه. لا صدى لخطواته في شارع صغير من شوارع حلب التي لم يفارقها قطّ.

“الله نور”، لا يعلم أحد من كتب هاتين الكلمتين على صخرة ضخمة تسدّ الشارع الصغير ووراءها يمتدّ سور السكة الحديدية، ويُسمع قطار الشرق الآتي إلى محطة بغداد، أو قطار آخر ذاهب إلى محطة الحجاز في الشام. لا يعلم أحد من كتب على هذه الصخرة، تحت “الله نور”، بخط آخر أصغر بكثير “والحب عذاب من ذاقه ذاب- أبو حلب”.

تُطمئن الصخرة الشيخ، ويرى في تقاطيعها وجه أبيه عمَر عالم الدين المتيّم باللغة العربية حتى أنه ترجم كنية العائلة من التركية “رسلان” إلى “أسد”. رصّع الابن الكنية بألف لام التعريف والتعظيم، وذيّلها بياء النسبة على غرار المؤلفين القدماء، ثم قدّمها على اسمه ليغدو الأسدي م. خير الدين. القدامى أنداده الحقيقيون الوحيدون. كيف سيبزّ أفذاذ التراث، تجابهه مجلداتهم في مكتبته ليل نهار؟ كيف سيتجاوز كل هذه المؤلّفات التي تجاوره ولا تعرفه، ولدت قبله وسوف تبقى من بعده؟

تتناهى إليه نتف من دعاء المؤذّن في جامع الشيخ طه قبل صلاة الفجر “الليل جنة القلوب”، فتنعشه العبارة كالنسمة التي تلاطف نحره. نحنحة المؤذّن تقبض صدره أحيانًا، كأن الصوت يتهيّأ لينادي باسمه محمد خير الدين ناعيًا إياه وهو لا يزال حيًا، وحين يسمع مكبرات الصوت في جوامع الحيّ تذيع اسم طفل ضائع يرى فيه صورة روحه. جامع عمر بن عبد العزيز على مرمى حجر، لكن نفسه عافت المعابد كلها. لم يُعرف عنه الإيمان بأي رسالة من رسالات التوحيد. هذه ساعة نزهته الصباحية في الحديقة العامة، ووجهته الآن مدخلها الشمالي.

يخشى أن تفسد نزهته إذا قابل مرة أخرى الوجه الكالح الذي أطلّ فوقه فيما هو جالس على مقعد، في الضوء الشحيح، يكتب بخطّه المنمنم المزوّى خاطراً باغته، اعترضه هذا الوجه فجر أمس، مستعجلًا ليكون أول الملتحقين بالصلاة وسأله: هل نهر قويق الذي يشقّ الحديقة تصغير “قاق” لأنه يضؤل في الصيف؟

دفاتر الشيخ وأقلامه الملوّنة مرتّبة في حقيبة يده التي تفوح بصندل مسبحته، واحدة من سبحاته الـ 365. لكل يوم مسبحة تعطّر الزمن وتلوّنه. يخفي القلْبق شيب رأسه وشارباه يغطيان لحيته. عباءته الباكستانية على كتفيه في برد إبريل/ نيسان. لا يزال يؤلمه اختفاء المتسول الذي كان ينام عند تمثال أبي فراس الحمداني، ويغطّي بحقيبته الرمادية المهترئة، الكبيرة كتابوت، اللوحةَ النحاسية المحفور فيها اسم النحات جاك وردة. منذ بضعة أيام، كان قد هُرع إلى الحديقة في الفجر، والبدر ينير الحصى ورؤوسَ الشجر بضوء كالحليب. أتى خصيصًا من أجل هذا المتسول، مصممًا أن ينفحه كل ما معه من نقود. كان مبلغًا سخيًا بعد أن ربح الرهان في “دقّ كونكان”، ولم يتآمر عليه بقية اللاعبين هذه المرة ليغشّوه ويضحكوا منه “يا ميسّر المَيْسر! اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”.

لا خير في فكرة إذا لم تستحوذ عليه كالحمّى. سدى فتّش كالمجنون، كلّ ممشى، كل مقعد تحت أشجار الحديقة الواسعة. أعياه التفتيش حتى توقف لاهثاً تحت شجرة كبّاد، ورمى النقود في النافورة قطعة تلو أخرى، ضاحكاً كلما ارتطمت إحداها بانعكاس القمر في الماء، متخوّفاً من أن تلاحقه لعنة الصدقات الوسخة “يا سين، دنانير تفرّ من البنان، يا سين!” كان عائدًا من ساحة سعد الله الجابري حيث تلا لقلة من مريديه الشبان الذين يسكرون معه مقاطع من “أغاني القبة”. رتّلها كأنها الذكر الحكيم، مجوّداً رافعاً إلى أذنه يمناه، يده الوحيدة، ومغمضاً عينيه. يقول إنه شعر مقطّر كروح الخمر، أصغر جرعاته تسكر أعتى النفوس. بين عديد المفاجآت التي تبهج مريديه وطلبته، بخاصة مَن يزوره للمرة الأولى، إناءٌ غطاؤه فولاذي مسطَّح ذو مقبض، يغلي فيه الماء حتى يقطر البخار على سطح الغطاء المرآة فيلملم القطرات ويرتشفها “آه.. نقية كالدمعة”.

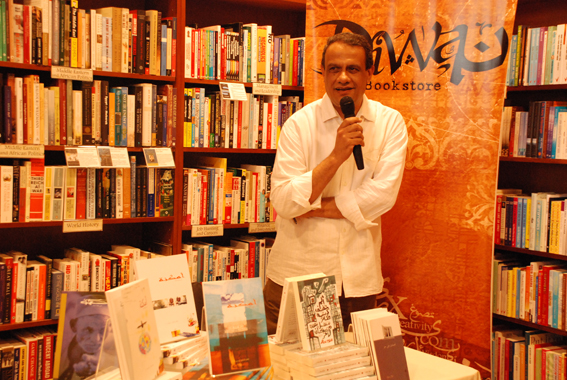

لن يمضي سحابة نهاره غريق كتبه ودفاتره ما لم يحدّد الطريق الأهون للوجبات. سيمرّ تحت الغرفة الصغيرة التي سكنها قرب شارع بارون بعد موت أمّه، ذاهباً ليتناول فطوره المبكر طبقَ مامونية في باب الفرج، موصيًا الحلواني “من طرف الصينية اللي ما فيه دِبّين”. غداؤه طبق صغير من السفرجلية في مطعم إستانبول حيث يخاطبه صاحب المطعم عبد الغني أفندي منذ سبعة وعشرين عامًا ولم يصحّح الخطأ قطّ. من يدري، ربما هذا هو اسمه حقًا.

استراحة العصر مقهى السندباد، الأهدأ من مقهى أفاميا أو مقهى البلور في الجميلية الذي لم يألف بعد اسمه الجديد “العطري”، وقد لا يألفه أبدًا. يضع النادل كاس الشاي أمامه عابقاً بالهيل “تفضّل أستاذ خير الدين”. في برنامجه الذي تبثّه إذاعة حلب مساء كل جمعة “أنت تسأل عن حلب ونحن نجيب”، أجاب الأستاذ على سؤال أحد المستمعين حول كتاب رواتهُ نساء واسمه كتاب اللبّاد، وكان حفيف الأوراق مسموعًا عبر الأثير حين قلّب العلّامة بيده الوحيدة صفحاتٍ من موسوعة حلب المقارنة في مخطوط من مخطوطاتها العديدة، مجلّد أوراقه كبيرة كأوراق الصحف “كتاب اللبّاد كتاب وهميّ لا وجود له متحوّل المحتوى، يتضمن المعتقدات الخرافية لنساء حلب، ويزعمون أنه كان سِفرًا ضخمًا ثم احترق وبقي منه صفحة واحدة سطَتْ عليه الأرضة، بقي منها جزء ما في صدور النسوان. السادة المستمعين، إليكم بعض الأمثلة:

إذا تعذّبت المرا في الطلق بكون عمر ابنا طويل.

المفطوم إذا أكل عسل بخرس.

إذا حكّتك أجرك بكون بدّك تدوس أرض جديدة.

اللي ببرك وبحطّ إجر فوق أجر أمّو بتجيب عجل.

البحرّك النار بالسكّينة بتنجرح أدنو”.

سيتحلّق جلساء الأسدي حول طاولته، بظرفائها وثقلائها، فيلزم الصمت غالبًا وهم يتبادلون الأخبار والنكات. لا يحدّث الحكّاء اللوذعيّ أحدًا عن مشاغله. المقهى مكتبه حين يعود من جولات الشوارع ولقاءات الناس ومعه المواد الخامّ لموسوعته. يتعوّذ حين يلمح وراء زجاج المقهى وجهَ المجيكرجي بغبغب ديك رومي وعيني ثعلب. هل مرّ هذا الوجه فعلًا أم تراه طيف من أطياف عذاباته يلاحقه من مقهى لآخر؟ لم يخطر للأسدي قط أن ديوانه الوحيد أغاني القبة، بالطبعة الفاخرة لمنشورات الضاد، خلاصة عمره ومعارفه وأرقه ونشوته، مدرسته الجديدة في الشعر، سيُهان هكذا أمام روّاد المقاهي، بيدين فظّتين لزبونٍ وقح ولسان قميء يشوّه كلمات قصائده التي اقتلعها من روحه كلمة كلمة، سكنت عقله أعوامًا حتى انتقاها وصفّفها وأهلك عينيه في صقلها.

لم يصدّق أذنيه وعينيه حين قلّده المجيكرجي أمامه، متهكّمًا محرّفًا ما قاله في مقدمة ديوانه “بسم الحبّ، نستقبلكم في مدرستنا الجديدة“، وراح يتلو كالمقرئين نفحات صوفية من الشعر المنثور. الجحيم هي الاحتقار، لا أفدح من وطأته على الروح. سكت الأسدي متعزّيًا بالقرآن “وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا”، وأخرج المغلفات البيضاء والطوابع التي اشتراها لمراسلاته التي يستفسر فيها المستشرقين والفقهاء شرقًا وغربًا، ثم فرد على الطاولة بضعة دفاتر صغيرة وراح يرتّب متطايراتٍ لملمها أثناء تدوينه، بالورقة والقلم، مشاهد أعراس في حلب. سجّلها ورسمها بأدقّ التفاصيل، وقال عمّا كتبه، كأن الكاتب شبحُ غائب “سهر الليالي وتعب النهارات حتى سوّى هالعرس المطنطن”. الشيخ عاشق المسرح أدّى وحده هذا العرس بجميع أدواره، وبثت إذاعة حلب التسجيلَ بصوته الذي يقال “إنه غريب، وجرسه أحد مظاهر شذوذه”.

الرافضي

“لا تشكُ دهرك، لقد طُبعتَ على غير سُننه، وحسبك عنده منار العلم، وعطر النُّبل جريرة وذنبًا”.

سورة الحكمة

“أنا جهاز التصوير أصوّر القصر والكوخ كما هما عليه“، يقول الأسدي في مقدمة موسوعة حلب المقارنة، المطبوعة في سبعة مجلدات بعد وفاته بسبع عشرة سنة، وهي تحوي عشرات الآلاف من المفردات في لهجة حلب عديدة اللغات. أعاد بخطّ يده الوحيدة كتابة صفحاتها التسعة آلاف أربع مرات، و “استمهل عزرائيل” ليضيف إليها 700 صفحة على فراش مرضه الأخير في المبرّة الإسلامية “ولولا أنّ الشمس آذنت بالغروب لأطلتُ أيضًا وأطلت. يا صاحبي القارئ أهمس لك أني وحدي.. وحدي” أهذا ما يصنع الشهداء، وقد تخطّوا الحزن والفرح والذمّ والمديح والإعجاب والإهانات؟ بدلًا من تكرار الكاتب ما يكتبه، لِمَ لا ينخرط في مشروع لا نهاية له؟ هذه المشاريع التوثيقية غير منتهية بطبيعتها، غالبًا ما تراود الشبّان وسرعان ما يتخلّون عنها، غير أنّ الأسدي بعناده المعهود انكبّ وحده، وحده تمامًا، على التجميع والتدوين خمسين عامًا حتى ألّف هذا العمل الضخم، جامعًا فيه بين المعجم والموسوعة وطعّمهما بشذرات من سيرته الذاتية، متنقلًا من أدقّ تحليل لغوي نبشه من بطون أمهات الكتب إلى أمثال الحلبيين وأحاجيهم وأغانيهم وخرافاتهم وعثرات أقلامهم وتفسير المنامات وحتى نداءات الباعة الجوّالين ومصطلحات الحماماتية ونهفات المجانين، فهذه كلها قطع فنية ليست ممهورة بأيّ توقيع. لغة الموسوعة طيّعة واضحة هجينة قد تذكّرنا، في غير موضع، بألف ليلة وليلة. صنّف المحتويات وفق خمسة وخمسين فنًا من فنون القول في حلب، ورتّبها أبجديًا وفق اللفظ الذي يستخدمه عامة الناس.

كل مدينة مدن والكاتب أحيانًا فوج من الكتّاب. مَن الأقدر، سوى اللغة، على احتواء كل شيء إنساني ممكن حتى الآن؟ الحياة مثل الكلمات تسيّرها قواعد النحو والبلاغة. الكلمة رحلة لا تنتهي وأسطورة تُعاش يوميًا، وكل ما يُرى رمزٌ وحقيقة. كان الأسدي متصوّفًا في قراءته العالمَ نصًا مكتوبًا بالأنفاس. بنى مدينته في كتاب، نفخ في صفحاته روحها ولملم شتاتَ الميت والحي من الكلام والبشر، المهمَل والمعروف، ضابطاً فوضى العالم بفوضى الأبجدية. كان الشعاع الذي شقّ أفواه المتقوقعين في مدينة قلبه حلب فأنار أزقتها بلآلئ الكلام وعيونه ومبتذَله، مغطياً بما سمّاه “علم الحياة” تراكمَ الأزمان فيها. استدرك السيَر المحرّمة والبذاءات في مخطوطين مفقودين هما فوات موسوعة حلب وذيل فوات الموسوعة، اختفى معهما ثبت المصادر.

قد يُعاب على أسلوب الأسدي في الشعر المبالغةُ والتصنّع والتكرار، وقد يُرى مجرّد جامع يصنّف أقوال سواه وإضافاته الشخصية قليلة، أو رومانسيًا متأخرًا أبقى ما في قصائده الاقتباساتُ، أحلَّ الفنَّ محلَّ الدين فتكلّف نثراً غنائيًا سمّاه شعرًا وعوّض بالسجع حرمانه من شرف الموسيقا. ليسوا قلّة الذين شهّروا به بين المتأخّرين والمتقدّمين من أدباء حلب، فقذفوا سلوكه بالشذوذ وغرابة الأطوار وعزوا عزوفه عن الزواج إلى المثلية وحبّ الغلمان، واتهموه بالشعوبية والتخريب وانتهاك المقدّسات والعمالة والتشكيك في المسلّمات المتّفق على أصالتها. كسرت شكوكه باب الأصول الموصد على الفخر والهجاء، في مدينة مثل حلب مثقلة بالتاريخ ومكتنزة بالإسلام يُقال إنه ردّ بمزحة حين حسبوه شيوعياً هدّامًا “يا عمّال العالم صلّوا على النبي”.

لم تغفر له أفخاذ من قبيلة الأدباء أن يناقض نفسه بالقول “أنا حلبي من سبع جدود، وسابع أجدادي انكشاريّ” ثم يشكّك في مناسبة أخرى “إن صحّ أني حلبي“. لم ينقطع تأرجحه بين فصيح القول وسخيفه “من الأدب الرفيع إلى الأدب الرقيع“، من أبراج الصمت في أغاني القبة إلى شوارع الموسوعة ونفائس ما لملمه من أيام الناس حيث شعر الحياة الأبقى ودهاء الشفاهة وسفاهتها، حيث الجمال الذي لا يُعرف له نسب أو أصل. لم تكن نخبويته، إذا صح التعبير، استصغارًا للعامة؛ كانت غربته عن نفسه والوجود كلّه. عاش متنسّكًا ومتصعلكًا، بين الخاصة والعامة، فأطربه كلام المجهولين والأعلام سواء بسواء.

لم يُغفَرْ له ترحيبه بمفردات مولّدة أو دخيلة أو معرّبة استخدمها حتى في الشعر، فقد خلخل بهذا النشاز تآلف الأقدمين. رفض المجمع العلمي العربي عضويته رغم إقرارهم “علوّ كعبه في علوم اللغة”. حزّ في قلبه هذا الرفض. لعل العقبتين أمام انضمامه كانتا: أولًا إصراره على أنّ العامية تطوّر طبيعي للفصحى التي ظلّ متشبّثًا بتدريسها ونشر حبها، وثانيًا مقارناته الدؤوبة بين العربية واللغات السامية، إلى جانب لغات المنطقة كالتركية والفارسية والكردية ولغات أوروبية، وفق منهج في الصرف المقارن اعتمده على امتداد بحوثه اللغوية كلها.

أخذ على اللغويين العرب تقاعسهم عن مقارنة لغتهم بأخواتها في جمهرة اللغات السامية، سيّان البائدة منها أو الحية، لإيمانهم بقدسية هذه اللغة وتفرّدها، إذ ليس كمثلها شيء، وإعجازاها القرآن والشعر لا يجوز عليهما النقل والترجمة. لم يعتبر المحكية خطأ وخروجًا عن صراط الصواب، ورأى أنها تحيي اللغات الميتة وتبقيها قيد التداول. الشوائب ضرورة تعفي الجسم من أمراض الوراثة. لم يذهبْ مذهب الكسائي في لحن العوام “اختلاط العرب بغيرهم من الأمم المجاورة أدى إلى فشو اللحن وكثرة الدخيل“، بل اقتدى بالجاحظ الذي كتب عند نقله نوادر العوامّ وأخبار الحمقى في البيان والتبيين “لا تتخيّر لها لفظًا حسنًا، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها“.

نشأ الأسدي على تعدّد اللغات في حلب وعاش تزاحمها وتلاقحها. كان احتكاكه بها واقع أيامه ولم يسلّم بشقاقها. آمن أن للغات مرجعًا واحدًا مهما تعدّدت أشكالها، كأنها أرخبيل يجري بين جزره ماءُ اللغة الواحدة المفقودة. لم يرضَ بالإذعان لطغيان لغة واحدة، حتى لو افتتن بسحرها. نثر الله الجمال في اللغات كلّها مشتتًا كاليهود، فلماذا تجميع بقاياه في لغة واحدة وحرمان بقية الأصقاع منه؟ أفحم الأسدي الذين حاججوه بنزع العروبة عن مدينته “دعوني وأوهامي، فإن اللغة العربية أوسع من العروبة“. لم يكن يضع صفة “العربية” في “الجمهورية السورية”، ورفض مرتين تغيير أسماء القرى المحيطة بحلب: مرة مطلع شبابه في حلب العثمانية حين طالبه الاتحاديون بالمساهمة في تتريك تلك الأسماء، ومرة ثانية حين طُولب بتعريبها إبان حكم جمال عبد الناصر في سوريا، فكتب للزعيم المصري رسالة اعتذار معلّلًا رفضَه التكليفَ بأن مثل هذا العمل تشويه لحضارة المنطقة.

مال اليتامى

“هبطتُ هذا الملعب فوجدتني غريبًا وحيدًا”.

سورة السواجي

الكلمات رئات الأسدي وسجونه، أفنى سنيّه في مطاردتها ونقلها وتصنيفها. سلك أضيق الدروب، وسدّد ثاقب نظرته إلى كوّة الكلمة الواحدة أو طاقة الحرف الواحد، ففيهما يجد مرامه: كلّ شيء ولا شيء، وكأنهما خلاصة اللغة بأسرها. نقّب عن جذور كلمة “السماء” في كتاب كامل”عالجناها ككائن حي خاضع لنواميس الحياة“. انتقى إبرة “الألف” لكتاب آخر، وأدخل من سُمّها ناقةَ التفاسير لتخبط عشواء في صحراء اللغة وليلها، ساخرًا ممّن يعتبر اللغة العربية سليلة الصحراء وحدها. كالنحاة القدامى استنبط مسائل كثيرة من ألفاظ قليلة. تجاوِر الكلمة كلمة أخرى فتتواشجان أو تنفصلان وتكرّ السبحّة على أرض الكلام حتى تأتي كلمة أخرى تحتويها، فالكلام الطويل كلمة أيضاً، والكلام في المعجم ما غلظ من الأرض.

الاشتقاقات والمطابقات شغلت النحاة دومًا، وكأن الكلمة منبت الحقيقة. يخرج القراء من رحلات الأسدي اللغوية مشوّشين وقد أشكل عليهم الأصل وازداد التباسًا، إذ لازمه هوس الوصول إلى أصل الكلمة بأيّ ثمن، ليطمئنّ ببلوغه واحدَ البداية أو صفرها، ولا شيء بعد ذلك غير الصمت والفراغ. كان يحفر في أساسات الكلمة حتى تنهار ويضيع القارئ بين شظايا مراياها. هكذا ينقلب الأصل إلى احتمال من الاحتمالات ويُجرَّد من سطوته، ويصير التراث “مال اليتامى” كما سمّاه القرآن. لكأن شاعرًا مثل الأسدي المأخوذ بلانهائية المقارنات يرمي إلى تعميق الينبوع الذي عثر عليه في نفسه وغرق فيه، ذهابًا بالكلمة إلى أقاصي اللغة لتسبح كاللقيطة في العماء. نرى على هذا الطريق الشائك كثير التشعّبات كيف تتعدّد أنساب الكلمة حتى يستحيل القطع بجذر وحيد لها. فلماذا التشدُّق بالأصالة والجذر الثلاثي في القواميس العربية هو الفعل لا الاسم.

قيّاف الليل

“ها يلمس بنان الشعاع الطري بلور نافذتي، وها تطلّ عينه الدامعة على أطلال ليلتي”.

سورة الشظايا.

ذكر الأسدي في كتابه يا ليل (1957) أن “العرب يحتفون بالليل أكثر من النهار كأنما النهار عندهم وسيلة لا غاية، وسيلة لغاية نعمى مباهج الليل ومفاتنه“. جمع في هذا الكتاب 26 رأيًا ومذهبًا لتفسير “يا ليل”، مفنّدًا إياها ومضيفًا بعضًا من اجتهاداته دون الجزم بأيّ منها “وأدعم العظام وأكسو العظام لحماً ثم أنفخ فيها من روحي“. راسل فقهاء اللغة وسافر إلى أكثر من بلد بحثًا عن هاتين الكلمتين “يا ليل” بحثَ التائهين عن أنسابهم المضيَّعة، حتى أنه سأل عنهما مجنونًا في مستشفى الدويريني فأجابه “بونجور يا عيوني“.

فلنسترجع احتمالًا آخر للتسمية لم يذكره الأسدي وقد لا يستهويه. الليل امرأة. أحد جذور “ليل” العبرية هو ليليت التي تضرّع إليها اليهود في منفاهم البابلي. ترجم فان دايك “ليليت” إلى “الليل”: “وهناك يستقرّ الليل ويجد لنفسه محلًا” (سفر أشعياء، 34:14)، وهي في التلمود زوجة آدم الأولى. تخيّل الشعراء أنها الحيّة. بعدما خلق الله حواء انتقمت ليليت بإغواء غريمتها لتتذوّق الثمرة المحرَّمة وتحبل بقابيل الذي سيقتل شقيقه. القرون الوسطى غيّرت مجرى الحكاية. تحوّلت ليليت من حية إلى روح من أرواح الليل متناقضة الأدوار، لتكون تارة ملاكًا يرسم مصائر الناس منذ قذفهم في عتمات الأرحام، وطورًا شيطانة توسوس المسافرين وحدهم في الدروب المظلمة الخالية، أو ترتمي على مَن ينام وحيدًا في غرفة فإذا احتلم أنجبتْ من نطاف احتلامه أولادًا، وتارة ثالثة غولة أو بومة يؤذَن لها في طيرانها الصامت باختطاف الأطفال “أولاد الحرام” وقتلهم. كان يهود شرق أوروبا يعلقون تعاويذ طردها في غرف النوم، ويقولون إن النائم إذا ابتسم ليلة السبت فهذه هي تستدرجه. بمرور الزمن صارت ليليت امرأة طويلة صامتة ذات شعر طويل فاحم السواد، سهامها النيازك تخطّط غرّتها بالشيب وغبار الشهب ذرور لقروح العشّاق تشفيهم لأنهم مثلها بقايا نجوم.

إنما المرء بخفيفيه ظلّه ودمه. لم يطق الأسدي مع جهامة الجدّ صبرًا، لا في حياته ولا في مؤلفاته، فتغلّب على ملله الشخصي أولًا قبل تفكيره بملل القارئ. استطرد في تعليق على تصاريف “يا ليل”، ذاكرًا واحدة من رحلاته الأوروبية رافقه فيها نفر من طلابه الذين أجبرهم دومًا على التحدث بالفصحى أثناء الدروس، وحاول أن يذلّل لهم مصاعب البلاغة ومزالق الهمزات وألّف لهم كتابًا في التربية الجمالية اللغوية هو البيان والبديع (1936)، خلاصة تجربته في معهد التراسنتا لدير الرهبان الفرنسيسكان، إحدى مدارس حلب العديدة، ثانويات وإعداديات، التي تنقّل بينها معلّمًا للغة العربية منذ أوّل شبابه حتى وفاته سنة 1971؛ طلابه “أرادوا أن يفكهوا بحديث اشتقاق المدن التي كنا نزورها، اشتقاقها على أنها عربية النِجار“، فقال أحدهم “أصل بودابست أن بودا الهندي زار هذه البقعة وآذاه مواء الهررة، فكان يزجرهنّ قائلاً: بِسْت، فسميت بودابست“.

التوأم

“أنزع عن وجودي نحاس الوجود، لأغدو ذهب الله بكيمياء حبّه”

سورة الحَبرة

تسلّم الأسدي أمانة السر في جمعية العاديات في حلب سنة 1950، ومقرها دار الكتب الوطنية التي اقتنت في حياته مكتبته الأولى الضخمة، فتلاقى هناك هوساه: الكتب والآثار. عاش من أجلهما. لم يكن يفوّت رحلة من الرحلات التي تنظّمها الجمعية لزيارة بلدات سوريا وقراها، كما شغف بحملات التنقيب الأثرية في بلاده ولاحق أنباءها. حلّل أسماء القرى في جبل سمعان، حيث سمع أكثر من مرة عن كتابات الغنوصيين السوريين الذين بادوا وأبيدت أعمالهم. حواء في كتبهم هي النبي الأول والغنوصية الأولى لأنها أول مَن تذوّق الشجرة المحرّمة، لقّنتها الحيةُ المعرفةَ الخفية وأغرتها بالتألّه. للأسدي آراء أخرى في هذا الصدد، عرضها باستفاضة في مخطوط كتابه “الله” غير المنشور، وفيه يشرّح دقائق كلمة “الله” وصرفها وتاريخها والاختلافات الكثيرة حولها، من قبيل أن الأصل “ولاه” من الوله، أو “الأله” أي التحيُّر، “ومعظم ما يضطرب فيه اللغويون هو في مضموم الأول ومكسوره”، أما “الحيّة” و “حوّاء” فيجتمعان في المعاجم مع “الحياة” و”الحياء”. الخوف أوضح ما انطوت عليه نفوس العابدين حتى الآن، ولهذا سُمّيت الحيّة في العربية “اللاهة”.

ظهرت الغنومات للمرة الأولى في كتابات الخيميائي السويسري باراسلسوس، وبمقدورهم النفاذ عبر الأرض الصلبة كما السمكة تخترق الماء. اسمهم مشتقّ من الـ”غنوص” اليونانية أي المعرفة، يعرفون مكامن المعادن الثمينة حارسين كنوزها في الأرض، ولملكهم الشيخ سيفٌ سحري مصلّت على رؤوس الحزانى الذين تمنحهم كتبهم الخيبةَ والعزاء. الغنومات يقِظون ذوو قامات قصيرة ولحى كثّة وثياب بنّية ضيقة وقبعات كقلنسوات الرهبان. ما أشبههم في هذا التوصيف بالأسدي الذي كتب في مطلع إحدى سوره: “أنا خازن كنوز الحكمة، أنا أُخَذُ السحر” (سورة البيان)، هو الباحث عن حجر الفلاسفة في اللغة بحثه عن الله في كلّ شيء، وآنسه حديث قدسي: “كنتُ كنزاً مخفياً فأحببتُ أن أُعرَف فخلقتُ الخلق وبه عرفوني”.

ربما اغتبط الأسدي وابن عربي إذا قلنا إن الله امرأة لأنها خَلقت حواء أولاً على صورتها “أنا أنتِ وأنتِ أنا/تكونين أينما أكون/أنا الموجود في كل شيء/وأنتِ على صورتي ومثالي/ما شئتُ وعلى أيّ وجه رغبت/أنتِ شبيهتي وأنت توأمي“. هذا ما نقرأه مترجمًا في “إنجيل حوّاء” الذي لم تتبقّ منه، مثل كتاب اللبّاد، إلا ورقة واحدة. الفضل في هذه النجاة عائد إلى رافضي هذا الإنجيل بين آباء الكنيسة الأوائل، وتحديدًا إبيفانوس الذي استشهد بها حين كتب خزانة الدواء مقترحاً فيه علاجاً شافياً للهرطقات كلها.

الأوّل

“تاريخ الدنيا رُفات الأحلام في مقبرة النسيان: يبتدئ في التراب، وينتهي في التراب”.

سورة الحكمة

لم يقرأ الإنسان جميع الكتب السماوية، وعددها في حديث نبوي مائة وأربعة. الله كاتب مقلّ في التأليف، آثر الصمت بعدما اعتزل الكتابةَ، أو بالأحرى إملاءَ الكتابة، ولم يُتح لعامة القراء إلا أربعة من كتبه.

يذكر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان أنّ “آدم أول نبي مكلَم. أنزل عليه الله إحدى وعشرين صحيفة أملاها عليه جبريل وكتبها آدم بخطه بالسريانية”. ثم ينقل عن الطبري “أول ما أنزل عليه [آدم] حروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة، وهو أول كتاب كان في الدنيا”. يخالفهما أبو إسحاق الثعلبي، ويقول إن آدم أجاد آلاف اللغات، أفضلها العربية، وعلّمه الله الأسماءَ كلّها حتى الفسوة والضرطة.

يؤكّد حديث نبوي “ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان”، وفي حديث آخر ضعيف إن الله خلق مائة ألف آدم، فكتب المعرّي “جائز أن يكون آدم هذا/قبله آدم على إثر آدم”. ابن عربي خالف الجميع وقال إن أول المخلوقات محمد، سبق خلقه الكونَ كله، وإن القرآن هو محمد مَن نظر إليه رآه فيه.

آدم يحقق ما يقول الشعراء ولا يفعلون، أي أن حقيقة التجاوز تجاوز النفس. لا أحد من أمامه ولا من خلفه. لم يتأخّر عن أحد ولم يسبقه إلى شيء أحد. لا أحد سواه ليحسده أو يغبطه، يعلّمه أو يتتلمذ عليه. لا خوف من سرّاق الأفكار. لا شبهات ولا ريب. لا منافسون. لا طعنات في الظهر. لا ندم. لا وحشة. لا بكاء على الأطلال. لم يقتل أحدًا ليبدأ التاريخ به أو بالقتيل. بداية التاريخ سيرة شخص وحيد مطرود من جنته حديقة بيته، ثم صار أول المفجوعين بمقتل ابنه على يد شقيقه وأول مَن قال شعرًا فرثى، والرثاء أمّ الأغراض الشعرية كلها، وإن تبرّأ الشاعر الأوّل لاحقُا من القصيدة الأولى في العالم، فالأنبياء أكرم من أن يكتبوا شعرًا. حنين آدم إلى الفردوس شوق إلى بسيطة البدايات، إلى الانبساط في باء البيت وباء الحبّ. ما أهون التفكير وقتذاك، وما أخفَّ ماضيُا عمره يوم واحد أو أسبوع واحد.

الرفاق الطليعيون

“لا زهو، يا نفسُ! ولستُ بزاهٍ، وأي زهو. لقطرة نثرها الموج إلى صخرة. وما كادت تشعر بالوجود، حتى لحقت بالسحاب؟”

سورة الحكمة

اجتاز الأسدي حربين عالميتين وشهد استقلالين سوريّين. هذا الرجل “الوديع الهادئ”، “الشيخ الطفل الغريب” على حدّ وصفه نفسه، ممسوس بنار الكلمة لم يفارقه هوسها طوال حياته، في صمته وخلواته ومخالطته للناس. لم أجد ما يدلّ على اكتراثه بأن تتبوّأ “أغاني القبة” عرش قصيدة النثر في الشعر العربي الحديث حين طُبعت سنة 1950، ناهجًا في التدقيق والتقديم نهجَ القدامى، ربما أسوةً بالمعري الذي صدّرتْ مقدماتُه كتبَه كلها. يبدو لي هذا الديوان نهاية عصر لم يبدأ منها أحد في الدائرة السحرية الملعونة للكتابة.

في اعتقادي، المحدود بما استطعتُ العثور عليه من متفرّق المقالات في الضباب الذي يلفّ جوانب عديدة من سيرته ومخطوطاته ومصيره، لم يعبأ الأسدي بريادة الشعر. لم يعبأ بمن انبرى لتحريره من الأوزان أولًا وأيّهما الأسبق: كوليرا الملائكة أم أزهار السيّاب الذابلة. ما همّه أيّ المدينتين أثرى وأيّهما أولى بوسام البدايات التي أسّست لحداثة الشعر العربي: حلب أم بيروت؟ ومَن سبقه مِن الفحول إلى بكارة البواكير، ومَن حمل لواء قصيدة النثر العربية الحديثة: هو أو محمد الماغوط أو أنسي الحاج أو توفيق صايغ…؟ ومن اقتدى في التنظير لها بسوزان برنار أو استضاء ببودلير أو تورغينيف…؟ لم يأبه بتكريس فلان من الشعراء أو تهميش فلان آخر، ومن صان الإرث ومن أهدره. لا عزاء في إنصاف المستقبل يأتي بعد أن يشبع المظلومون موتًا، فتفنَّدُ ريادة مَن زعموا الزعامة، ويعود الحقّ إلى نصابه، ويُبعَث من جديد أستاذٌ منبوذ أو عبقري مغمور أو متعفّف عن الظهور قد يقرأ معاصروه ومنافسوه في تعفّفه زيفاً أو استعلاء. القصة ذاتها عبر الأحقاب.

لم يخض الأسدي سجالات الشعراء حول أزمة الشعر وما يشجر بينهم في المحافل والصحف من خصومات ونزاعات، يتلاسن فيها بساخن المقالات الماركسيون منهم والليبراليون والقوميون. استعاض عن أوهام جماعاتهم بأوهام وحدته، ولم يلقِ بصخب عزلته إلى جمود صخبهم. لم أقرأ له شيئًا اكترث بتصانيفهم وتثويرهم الشعرَ أو تطويره “من الاتّباع إلى الإبداع”، ومدى صدقهم أو احتيالاتهم ودسائسهم وتنازلاتهم. لم يدخل مراتب سلطانهم وتحزّباتهم لاسم هنا أو صورة هناك، “وكل حزب بما لديهم فرحون” (سورة “المؤمنون”)، “ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك” (سورة “هود”). لم يرَ زمن الشعر زمناً تاريخياً، ولم ينخدع غروره بالجماهيرية ولا بالعالمية، تاركاً الشعر الوطني وقصائد المناسبات لصديقه عمر أبو ريشة.

لا بد من القول هنا أن حلب شهدت ديوانًا آخر متطرفًا ووحيدًا ورائدًا في قصيدة النثر السريالية، سبق أغاني القبة في الطباعة ولم يسبقها في الكتابة. إنه “سورّيال” (1948)، العمل المشترك بين أورخان ميسّر وعلي الناصر، وهما شاعران يجيدان عدة لغات، تنازعهما العلم والأدب، فالناصر طبيب أمراض جلدية قُتل في شيخوخته داخل عيادته، وميسر درس الفيزياء الكونية وانتسب إلى الحزب القومي الاجتماعي حتى لاقى معبودته “سوريا” في “سورّيال”. نقرأ في مقدمة هذا الديوان كيف يحاول الشعر التقاط “ما يرسمه العقل الباطن من صور“، وأن نرى كل شيء قد أصبح شيئاً واحداً “يشعرنا شعورًا واضحًا ودقيقًا بكل كائن ينمو ويتوالد أو يتحطّم ويتحوّل على هذه الكرة الكبيرة”.

*هذه النصوص مقتطفات من دراسة طويلة غير منتهية عنوانها مئة اسم للألم.

[1] المقتبسات كافة في مطالع النصوص منقولة عن أغاني القبة لـخير الدين الأسدي.