طارق إمام

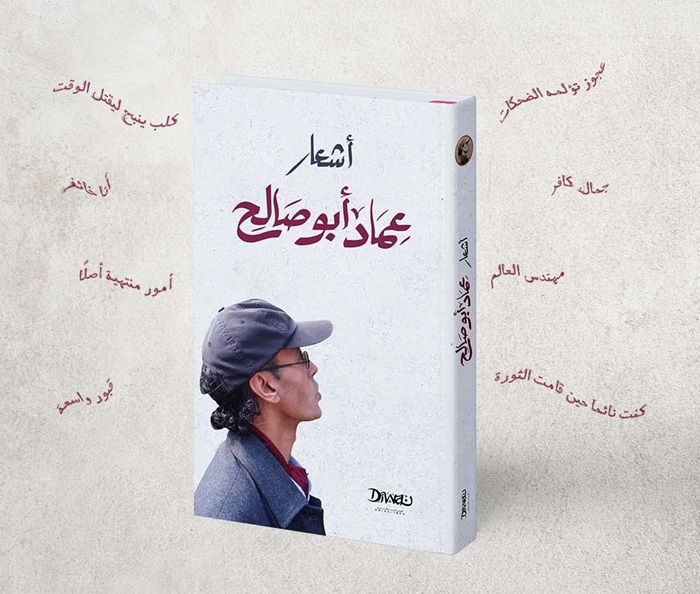

قدمت قصيدة النثر المصرية، منذ مطلع التسعينيات، اقتراحاً جمالياً خاصاً لقصيدة جديدة على مستويي النظرة للعالم واللغة. ورغم أن الاقتراح ابتُذل بسيل أشعار ممن استسهلوا “الوصفة” الجديدة، بقيت أصالته عبر عدد قليل جداً ممن أصَّلوا له شعرياً، مشكلين طليعة هذه القصيدة، وهي الطليعة نفسها التي حملت على عاتقها مجادلة “النموذج”، بحيث يمكن أن نتلمس الجدل القلِق بين نصوصها الأولى، المؤسِّسة، ونصوصها الأحدث، المتألبة على ما سنته بنفسها من قوانين. طليعة شعرية يبرز “عماد أبو صالح” كأحد أبرز متصدريها.

في “كان نائماً حين قامت الثورة”، المجموعة الشعرية الأحدث لأبو صالح، يتجلى، مجدداً، تألب الشاعر على النموذج، ليقدم قصيدة لم تستسلم لمناخ شعري سبق وأحرز نجاحاً مدوياً، حظي هو فيه بالصدى الأكبر بين مجايليه، فور تشكله في مجموعاته الشعرية الأولى “أشياء منتهية أصلاً”، “كلب ينبح ليقتل الوقت”، “عجوز تؤلمه الضحكات”. أبو صالح اتخذ انحرافة واضحة في مرحلة تالية ضمت مجموعات “أنا خائف”، “قبور واسعة”، و”جمال كافر”، بينها كتابه النثري اللافت “مهندس العالم”، والذي يمثل وحده ركناً منفرداً في تجربة أبو صالح. في ظني، فإن “كان نائماً حين قامت الثورة” يمثل حجر الأساس لمرحلة شعرية جديدة تبذر عدداً من الخصائص، بعضها استُحدث في التجربة الشعرية لأبو صالح، والبعض الآخر كان حاضراً لكن بشكل أكثر خفوتاً.

يمثل “كان نائماً حين قامت الثورة” التفاتة أبو صالح الأشمل، في ظني، لـ”السياق”. فالقصيدة هنا، فضلاً عن الانتباه الفادح للوجودي، تفكر في مظلتها السياقية باعتبارها كائن معيش، ولحظي، (باستئصال وهم تفريغ لنص من سياق إنتاجه)، لتحضر مجمل السياقات الاجتماعية/ السياسية، وعلى رأسها طرح سؤال ثورة الحادي عشر من يناير شعرياً في أطول نصوص المجموعة والذي منه خرج عنوان الكتاب. ثمة أيضاً السياق “الثقافي” على أكثر من مستوى، بحضور “الشعراء” (الأسلاف الحاضرون) شيمبورسكا، لوركا، كفافيس، يسينين كعناوين وفضاءات للقصائد، وهناك أيضاً السياق الثقافي في النص الثقافي الأشمل، الذي يمثله التاريخ والميثولوجيا. هذه الالتفاتات جعلت من نص أبو صالح الجديد، أكثر من غيره، نصاً “تاريخياً”، تصعب قراءته في ظني وقفاً على شروطه النصية الداخلية وحدها.

بين مديح وذم، تتحقق حوارية طويلة، مُشكِّلةً صراع هذا الكتاب الشعري. نعم، صراع حقيقي هذه المرة، تبدو فيه المفارقة الشعرية حاضرةً في ذروة شموليتها، بحيث تسم الكتاب كلياً بنفس قوة حضورها الجزئية على مستوى القصائد المفردة. الكتاب يمثل متتالية حقيقية، تمنحه ذلك القدر الواضح من “سرديته”، في نصوص تعلن انحيازها بدءاً من عناوينها: “مديح الخطأ، ذم الأشجار، مديح الفراغ، ذم الثورة، مديح الظلام، ذم الحرية، مديح الشعراء، ذم الشعر”. لا يكف السرد عن التلويح هنا، فالسرديات الكبرى حاضرة، أليست “الثورة” سردية كبرى؟ ألا تلخص أسماء مثل شمبورسكا وكفافيس ولوركا حيوات شاهدة على تحولات غير هينة عرفها العالم؟

متتالية حقيقية مثل شهيق وزفير، تعيد قراءة العالم في ظل “الانحياز”. وكأن السؤال الراقد تحت جلد القصائد هو: كيف لا يكون الشاعر منحازاً؟ والانحياز هنا، دائماً، وبوضوح، ماضٍ عكس الطريق الممهد للاتفاق الجمعي.

مباشرةً، تذهب القصائد ضد الاتفاق القيمي، لصالح الانحياز الجمالي، فللظلمة “المُمتدحة” إحالة سالبة في الوعي الجمعي مقابل النور “المذموم”. عالمٌ تقاربه اللغة الشعرية بلغة تداولية، تبحث عن صيدها في التقشف، وقلما استجابت لغواية التلاعب الصوتي مثل “حارة وحرة” أو “كل شجرة شجار”.

المجموعة التي تبدأ من “قابيل وهابيل” لتنتهي بهما، تبدو طامحةً هذه المرة لاختبار قصة الخلق على مرآة اللحظة، كأن أحدهما بالضرورة انعكاس الآخر. فالذات الشاعرة تقدم اللحظي، العابر، دائماً، في ظل المفارق و”الموثق” سواء بيد الإله أو الشاعر، مثلما تقرأ الحسي المباشر التجريبي معكوساً على مرآة الميتافيزيقي: “لي أخ واحد يصغرني بأعوام كثيرة. جاء خطئاً في أواخر عمر أمي. غلطة، كما كانت تقول، وهي تخبئ وجهها من الخجل. لا أذكر ماذا فعل في تلك السنين البعيدة، حتى دفعني لأن أصفعه بكل غلظة الأخ الكبير، لكنني أتذكر الدمعة الوحيدة التي سقطت من عينه. حارة وحرة كلؤلؤة. هو نسي الأمر كله الآن ربما، لكن يدي لا تزال تؤلمني إلى اليوم. يبدو أنه في كل عائلة، منذ بدء الخليقة، مشروع قابيل وهابيل”. من هذه القصيدة الدالة، وهي قصيدة “تذويب” تخفت فيها الفروق حد التلاشي، بين: ماض/ حاضر، مقدس/ مبتذل، جماعة/ فرد، أخلاقي/ جمالي، يتحرك جرم النص كله.

يولد العالم الشعري (تماماً كالعالم خارج القصيدة)، من الدم، من الفتق في الجسد والفتق في الأرض، ومن استحالة النسيان، وإن كان الوجود يحظى بذاكرته الجمعية واعتباطيته الهائلة، فإن العالم الشعري يتكئ على ذاكرة الفرد، ذاكرة أكثر قسوة في الحقيقة من ذاكرة الجماعة، ذلك أن أحداً لا يشاركها العزاء الذي يسم الألم الجمعي.

البطل في هذه المجموعة الشعرية، (إن جاز وجود بطل بالمعنى المتعارف)، هو دائماً الذات الأكثر هامشية. محض “متسول”، بكل ما يسم هذه المفردة من حمولات. البطل الوحيد المتاح هو الذات المستبعدة من فردوس “الفعل”، والتي تراقب العالم عوضاً عن خوضه، لتبقى “شاهداً”، مخزن صور، وأول الغارقين لدى وصول طوفان الجماعة: “كان مكوماً في ركن/ قدماه حافيتان/ وملابسه ممزقة/ والدم يسيل من فمه/ عجوز/ نحيل/ لا يقوى أصلاً على الذهاب للحمام/ جرفته الثورة إلى هنا/ ليصبح ثائراً رغم أنفه”. لا تترك القصيدة هذه الذات وحيدة، فما تلبث أن تضعها في “السياق”، بدعم تتيحه قصيدة أخرى تعمل كمرآة: “كتب قسطنطين كفافيس عن بائع متجوّل، عاش في الإسكندرية سنة 31 قبل الميلاد. كان وسط الضجيج الكبير وصخب الموسيقى، ينادي على “بخور”، “زيتون ممتاز”، “زيت شعر”، “لبان”! لم يسمع أحد صوته. دفعته الجموع بأكتافها، وهي زاحفة للاحتفال بأنطونيو، الذي كان يتقدم في اليونان، من نصر إلى نصر”.

دائماً في هذه المجموعة، ثمة هذا “الربط” الشعري الذي يصل كل تجربة بسياق آخر يعمق من قراءتها ثقافياً وشعرياً في الآن ذاته.

تتوفر الإرادة الفردية هنا، للمفارقة، لدى ذوات تفتقر لشروطها إذا ما نظرنا إليها من فوق السطح، إذ تفتقر أصلاً لمقومات “إدراك” فرديتها. عاديون فعلاً، فرديتهم ترجمة لتوحدهم. هذه الفردية التي تعلي القصائد من شأنها، مطعونة طوال الوقت ومغدورة، إن لم يكن بركام اللحظة السياسية التي لا مكان فيها سوى للاتفاق، فبركام الأحكام القيمية لعناصر الوجود الأساسية، تلك التي تحددت رغم إرادة الكائن، ليصبح عدواً للظلام، كارهاً للخطأ، مع الحرية وضد العدم، في صف النور أمام الظلام. جميع هذه العناصر تقلب النصوص لعبتها.

فوق كل ذلك، نحن أمام عالم شعري تظلله السلطة الأمومية، عوضاً عن السلطة الأبوية البطريركية. يجئ حضور الأم مقابل غياب الأب (مثلما تحضر حواء ولا يظهر آدم). وما تلبث الصورة الأمومية أن توضع بدورها في سياق قصائد، متباعدة في الترتيب، لكن موصولة بتقليب الجذر الدلالي نفسه، فبينما تخشى الأم الظلام: “تقول لي أمي:/ إذا مت/ لا تدفنوني في الليل”، فإنها تدعم موقف الذات الشاعرة المناقض في القصيدة المعنونة بـ”مديح الظلام”: “أغلق الشبابيك / حين يجيء الصباح/ وأصنع بروفة لليل/ ……/ في حنان قلبك الأسود/ أحرر أعضائي/ من عبادة عينيّ/ أستدرج أحلامي/ وأُعشّي بها كوابيسي/ أتدرب على المستقبل/ في عتمة المقبرة”. الابن الذي يولد مع كل ظلام تقابله الأم التي ستموت بالضرورة في المساء. إنه، أيضاً، “الأب” القادم، رغم أنفه، حتى وهو يراقب السلطة الأبوية لحظة تخلقها: “كم هو رائع هذا الشاب هناك/ يتقدم الصفوف/ ويفتح صدره للرصاص/…../ إلى كل طفل/ يحلم بأن يكون بطلاً:/ تعلم منه/ لتثور ضده/ بنفس طريقته،/ حين يصبح ديكتاتور المستقبل”. هنا أيضاً، ستحضر العلاقة السياقية على الفور، بنص يتخذ من رمسيس الثاني قناعاً لديكتاتور الحاضر. وبالقوة نفسها، يُمتدح الشعراء فيما تُهجى القصائد.

هنا التفاتة عميقة، للعنف المكتوم، حيث كلا قابيل وهابيل، عائشان داخل الشاعر نفسه، ينتهي بهما كمقبرة مثلما بدأ منهما كمهد، وكأن النص كله هو تلك القبضة التي تذهب في الأخير لأقرب حائط كلما همّت أن تضرب، ليسيل دمها، هي، عوضاً عن دم الآخر.

……………….

* “كان نائماً حين قامت الثورة”/ أشعار عماد أبو صالح/ منشورات ديوان.