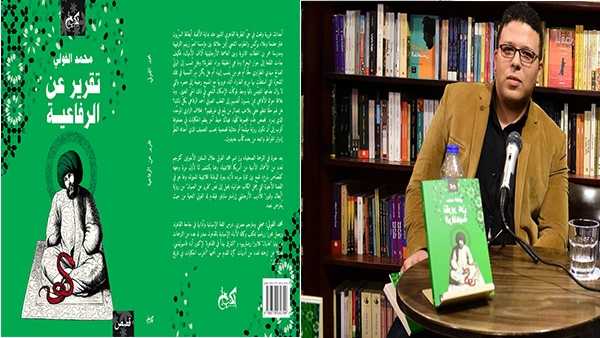

محمد الفولي

استقبلت النبأ بسعادة بالغة. يبدو أن أبي اقتنع بالأمر، هكذا سأتمكن أخيرًا- أنا الطفل الذي أكمل منذ أشهر قليلة عامه الحادي عشر- من الاستمتاع بأحدث الألعاب: (فيفا) و(علاء الدين) و(هرقل) و(منزل الموتي). لن أضطر للكبس مجددًا على أنفاسه وإفساد واحدة من متعه القليلة. لا أتحدث هنا عن الحاج صلاح، بل عن شقيقي الأكبر أحمد. أنا الأخ الأصغر، أنا الطفيلي الذي يلتصق بكعب حذائه كلما ذهب لمنزل أحد أصدقائه للعب. هو يشعر- كان يشعر حتى لا أقسو عليه- بأن ذلك العِجل الصغير يجلب له العار. أنا حمل ثقيل لا يجب أن يجره خلفه كلما أراد الاستمتاع. أنا كرة لدنة لا تزال تتشكل. طيف لكيان مجهول. أنا المجهول الذي لا يرغب أحد في التعرف عليه عن قرب أو حتى عن بعد – حتى شقيقه الأكبر- لهذا استقبلت النبأ بسعادة بالغة: قريبًا سيصبح في بيتنا كمبيوتر!

لم يبخل أبي علينا وجلب لنا جهازًا حديثًا- بمقاييس تلك الفترة- فيكفي فقط أن مساحة قرصه الصلب بلغت 6 جيجا مرة واحدة! هي مساحة أكثر من كافية حينها، ليس هذا فحسب، بل إنه مزود بوحدة سريعة لتشغيل الاسطوانات المدمجة. هكذا سنتمكن- سأتمكن- من جلب المزيد من الألعاب والأفلام والصور، لكن يجب أن أتوخى الحذر كما قال المهندس، فالاسطوانات والأقراص الصلبة مجهولة المصدر فريسة سهلة للفيروسات. إذا وقعت الطامة الكبرى سنضطر لإلغاء كل الملفات وإعادة تثبيت نظام تشغيل (ويندوز) من جديد، وهي مهمة معقدة قد تستغرق وقتًا طويلًا.

مع وصوله، اكتسبت أخًا جديدًا في المنزل. بت واثقا من أن وجوده في حياتي مكافأة إلهية جاءت لتعوضني. هي يد الرب تربت على رأسي وتواسيني بعد حرماني من وجود شقيق أصغر في حياتي بسبب إجهاضها. أتحدث عن أمي. لا زلت أتذكر اعتذارها لي عقب خروجها من المستشفى، تعتذر لي لأن أخي الصغير المنتظر لن يصل.

أظن أن دخول ذلك الوافد كفرد جديد في العائلة- أتحدث عن الكمبيوتر- جعل علاقتي مع شقيقي الأكبر تتحسن كثيرًا، فما دمت أجلس لألعب خلف الأسوار ولا أفقده شيئا من هيبته، هناك، في الخارج، بين أصدقائه، فما المانع من أن تتحسن طباعه معي؟ هكذا بدأنا نحن الثلاثة: أنا وأخي الأكبر والكمبيوتر، في الاستمتاع معًا كعائلة سعيدة خلف الجدران. زاد عشقنا لأفلام الرعب منخفضة الميزانية، التي دائمًا ما تحمل لمسة كوميدية. هي قمة في الإبهار بالنسبة لهذا الطفل وشقيقه المراهق. تصل ملفاتها دائمًا مكتوبة بعناوين عربية: “الفارس مقطوع الرأس”، “الرجل الخفي”، “عروس الشيطان”.. كل الأسماء الخزعبلية التي كانت أندية الفيديو تضعها على شرائطها في التسعينات. أحد هذه العناوين هو “قصة حب رعب آهات”، لم أتمكن قط من معرفة اسم الفيلم الحقيقي، لكنه ظل عالقًا في ذهني، رغما عن حبكته التقليدية: مجموعة من المراهقين يقودهم تهورهم لدخول منطقة محظورة يظهر لاحقًا أنها معمل سري للفيروسات، يتحولون جميعًا إلى موتى أحياء باستثناء البطلة. يضحي البطل بحياته في النهاية لينقذها، أما أول ضحية فكان هو- كما يحدث دائما- الفتى السمين.

*****

ارتديت قميصي الرمادي المميز ووضعت عطري الفواح الذي ركبته عند محل (البنداري) بشارع الخارجة. أقف لأصفف شعري بالكريم جيل. أنا لا أصففه بفرشاة أو مشط، بل أفرغه بيدي كما علمني زميلي في الصف الثاني الثانوي “محمود حباقة”. لا يمكنني أن أجعله ينتصب كالأشواك بتمرير يدي فوقه يمينًا ويسارًا بصورة سريعة، فقد أخبرني رضا الحلاق أن “فتلة شعري وحشة” لهذا أنا محروم من الشعر الـ”سبايكي“، لكن لأكون صريحًا فحتى لو كانت “فتلة شعري” تسمح بتصفيفه على هذه الشاكلة، لم أكن لأفعلها، لن أخاطر بالدخول في شجار مع الحاج صلاح لسبب تافه مثل هذا، خاصة وأن البيت بأكمله قد تناسي المجموع السيئ الذي حققته في الصف الأول الثانوي: 63%!

لم يكتشف أحد ما كنت أفعله في العام السابق، هروبي من الفصول، علاقتي بعنتر عضمة وعم زينهم، لكن كل العائلة كانت في حيرة من أمرها، فكيف تحولت من أحد أوائل الإعدادية بمدرسة (بورسعيد الخاصة) إلى طالب فاشل؟ أنا وحدي أعرف حيثيات وتفاصيل المسألة. أنا وحدي أيضًا القادر على تغيير دفة الأحداث في الصف الثاني الثانوي. لن أتخلى عن مغامراتي واستكشافي لأشكال الحياة التي أجهلها، لكن في نفس الوقت سأولي دراستي مزيدًا من الاهتمام.

إنه الثلاثاء يا سادة! اليوم الذي أنتظره أسبوعيًا لرؤيتها.. رؤيتها وتبادل بعض الكلمات القليلة معها أثناء الحصة أو بعد تصوير الملازم. هي أمور على الرغم من بساطتها تجعلني أحلق فوق السحاب ومن يعرف فربما قد تتطور لأكثر من هذا، ولم لا؟ فأنا أخيرًا قد تمكنت من خفض وزني بصورة ملحوظة، لا زلت بدينًا بعض الشيء، لكن لم أعد ذلك العجل الصغير الذي يجلب العار لأخيه الأكبر، بل صندوق المفاجآت الذي يحدثه عن أمور لم يرها أو يمر بها أثناء دراسته الثانوية. المشكلة أن وقته ضيق ودراسته الآن تحتاج لتركيز أكبر. هو مشروع الدكتور الصيدلي أحمد الفولي، الطالب بجامعة حلوان، المسافة التي تفصل عين شمس عن حلوان طويلة للغاية. ليس أمرًا هينًا أن تقطعها يوميًا وأنت طالب في كلية قمة، لكنه كان يفعلها، لهذا لم نجد وقتًا طويلًا لنقضيه معًا، لكن هذا لم يمنعنا من استغلال الأوقات المناسبة لمشاهدة أفلام الرعب الرخيصة معًا.

هل بسبب كل هذه الظروف لم أحدثه عنها؟ أتحدث عن سمر، عن حب الثلاثاء من كل أسبوع في درس اللغة الفرنسية بعام 2001-2002 الدراسي. هل لم أفصح له عن هذا السر بسبب ضيق الوقت، أم لأن كل منا لم يعرف قط كيف يفصح للآخر عن خصوصياته؟ كل هذا ليس مهمًا. ما يهم هو أنني أستعد الآن للذهاب لدرس اللغة الفرنسية مع مسيو عماد، نحن مجموعة مكونة من خمسة طلاب: شريف ،أحمد الدغيدي، أنا، مروة وسمر صاحبة المنزل.

أحمد الدغيدي ضخم الجثة. يعاني من السمنة بصورة كبيرة. يرتدي نظارة مربعة. طالب منضبط وملتزم، أما شريف فلديه المؤهلات التي تفضلها كل المراهقات: طويل ووسيم. عينان خضراوان وشعر ناعم يُمكن تصفيفه في كل الصور والأشكال. لا بد أن حلاقه قال له ذات مرة “فتلة شعرك حلوة”. مروة فتاة خجولة، بشرتها بيضاء كالحة، كأنها عادت إلى الحياة للتو بعد سبات عميق. تتحدث دائما بنبرة منخفضة كأنها تخاطب نفسها أو تفشي أسرارًا لأشباح لا يبصرها أحد سواها، أما سمر، فهي كنسمة صيف. مخلوق ملائكي: شعر شديد السواد، شديد النعومة، عينان واسعتان تتوسطهما دائرتان صغيرتان بلون العسل. بشرة بيضاء، لكنها على عكس مروة، تنبض بالحياة، وأهم شيء أن طولها مناسب لي! ما الذي سترتديه اليوم؟ أتمنى أن يقع اختيارها على البلوزة الحمراء والبنطال الأزرق الضيق. هو قصير بعض الشيء، يكشف عن ساقيها المستديرتين. أظن أن أستاذ عبد الرحمن والدها رجل متساهل، لهذا يتركها تحضر الدرس بهذه الملابس، أو ربما هو لا يعرف شيئًا عن الموضوع، لأن كل مرة أراها فيها ترتدي ما قد يكشف عن هذه الكنوز لا أسمع له صوتًا داخل الشقة.

لم أخبر الدغيدي أو شريف بما أنتوي فعله. لم أخبر أخي أيضًا. هذا أمر مؤكد. لدي خطة بسيطة: اليوم بعد انتهاء الحصة وتصوير الملازم سأترك لها بين الأوراق هذا الخطاب، سأصعد بنفسي مجددًا نحو شقتها الواقعة في الدور الثالث لأفعل هذا. أتمنى أن تفتح لي الباب بنفسها، وليس والدتها أو الأستاذ عبد الرحمن، وإلا قد أقع في مأزق، بل ربما لن أقع في مأزق، فلا أظن أن أي منهما يعرف الفرنسية. أنا لا أجيد الفرنسية، لكن أحفظ -لا زلت أحفظ- صيغة إجابة السؤال المتكرر في كل الامتحانات لكتابة خطاب لصديقك الفرنسي لتهنئته بعيد ميلاده، لدعوته لعيد ميلادك، لزيارة مصر أو أي من هذه الحماقات التي تعلمناها في المدارس، في الدروس، في المجموعات. أنا شخص ذكي، سأغير الكلمات المطلوبة لنقل ما أريد:

“ Je suis tres content de de t’écrire cette lettre. Je´t’aime”

هذا هو نص رسالتي التي تركتها بين الأوراق وظللت أنتظر بعدها ستة أيام مرت كأنها ست سنوات، بل كأنها الدهر بأكمله، حتى حدث ما حدث. هو يوم الاثنين- أكره يوم الاثنين- أتوجه نحو منزل خالي لجلب شيء ما طلبته أمي من زوجته. لا أتذكر ما هو، أتذكر فقط أنني بالقرب من مدرستها، المطرية الثانوية بنات، شاهدت سمر تسير بجوار شريف، تضحك معه. تلك الخائنة تتمشى مع شريف الخسيس! هل يضحكان على خطابي؟ على كلماتي؟ لماذا لم يخبرني هذا الكلب وتلك الملعونة بكونهما على علاقة؟ هل في واحدة من تلك المرات التي طلب مني فيها شريف إعادة الأوراق لها بعد التصوير، كان قد سبقني ووضع شيئًا ما، رسالة مثلًا؟ أظن أنه كتبها بالعربية. لا شك في هذا. أرى نفسي ثورًا بلا قرنين، لكن شريف يأتي ممسكًا بقرنين ليثبتهما فوق رأسي ويرحل ضاحكًا، يده في يد سمر. أتضاءل، لم أعد ثورًا، لكن مجرد عجل صغير بقرنين.

اليوم هو الثلاثاء، أكره يوم الثلاثاء، لا أعرف إن كان كرهي للثلاثاء يفوق كرهي ليوم الاثنين، لكن أنا، ذو القرنين، أجلس الآن صامتًا في بيت الأستاذ عبد الرحمن. أنظر بلوم بين الحين والآخر لسمر، لشريف، لملازم مسيو عماد. أكره الفرنسية. هي لغة مائعة ليس بها شيئًا من الخشونة. طلاسم وحروف ومقاطع كاملة تُكتب ولا تُنطق. أصبحت كل أيام الثلاثاء ثقيلة ومملة. لم أتحدث مع شريف عن الأمر وبالطبع لم أذكره لأخي، وبكل تأكيد لم أرفع عينيّ في وجه سمر.

مرت الأيام وها أنا أجلس الآن في لجنة امتحان اللغة الفرنسية، أجيب على كل الأسئلة المحفوظة بشكل مسبق، أولها بكل تأكيد هو: اكتب خطابا لصديقك باللغة الفرنسية تدعوه فيه لحفل عيد ميلادك يا ذو القرنين. هل كانت “ذو القرنين” مكتوبة؟ لا أدري!

*****

سمعنا دوي الطلقات يتردد في الخارج. كنا نجلس داخل الخيمة حينما تلقينا على الفور الأوامر بـ”التقفيز” وارتداء السترة الواقية من الرصاص والتوجه لمخزن السلاح ليتسلم كل منا بندقيته، لنقف بجوار معداتنا. يجب أن نحرسها. نحميها هي وحدها، ففي النهاية نحن ضيوف هنا. هذه ليست كتيبتنا. نحن لا نتحمل مسؤولية المهام القتالية. هو صيف 2008، أنا أحد جنود بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور. تُعرف اختصارًا بـ(يوناميد). نحن أفراد سرية الإشارة جرى توزيعنا على كتائب من جنسيات مختلفة في الإقليم. هذه كتيبة رواندية ويبدو أننا قد نتعرض لهجوم من المتمردين، أو أنها مجرد مناوشات خارج القاعدة. لا أحد يدري حتى الآن.

في ظرف دقائق قليلة، كنا جميعا نقف هناك بجوار الحاويات التي خزنا فيها معداتنا، كل منا بـ”تقفيزته” الكاملة، مرتديًا سترته الخضراء الواقية من الرصاص. وزنها يقترب من عشرين كيلو، لكنها بالنسبة لي ليست ثقيلة، فأنا أخيرًا قد تمكنت من خفض وزني، بل ولدي جسد رياضي أيضًا، لكن هل كان قرارًا صائبًا؟ ربما لو كنت حافظت على هيئتي القديمة لما عبرت الكشف الطبي، لما دخلت الجيش، لما جئت إلى هنا. لا داعي للندم، فهيئتي الجديدة كانت قد أكسبتني قدرًا كنت أحتاجه من الثقة قبل الحياة الجامعية، لكن أنا الآن أقف مع باقي أفراد سرية الإشارة في القاعدة التي نحل ضيوفًا عليها في مدينة الفاشر. صوت الطلقات يتردد في الخارج. هناك حالة من التوتر والرعب تخيم على الأجواء، فنحن منذ أسبوع نعيش على تعيين القتال فقد توقفت حركة إمدادات الطعام وخلافه نحو الكتيبة، قالوا إن الرئيس السوداني عمر البشير يرفض خروجها من أحد الموانئ بسبب تحركات المحكمة الجنائية الدولية ضده، لكن ما سر هذه الطلقات؟ أرى الصول محمد لطفي يقول بحيرة تشوب نبرة صوته الريفية:

-ولاد الوسخة.. الناس شكلها بتقع بره زي الرز.

لم أره قط على مثل هذه الشاكلة، أغلب الضباط في حالة توتر لكنها في نفس الوقت ممزوجة بالثبات، لكن حالة صف الضباط عجيبة. أنظر للصول يونس فأراه يوشك على البكاء. هو ضخم الجثة وبطنه متكور كأنه امرأة حُبلى على وشك الوضع. تعكس الإضاءة البيضاء لأعمدة الإنارة الموجودة في القاعدة احمرار أنفه المفلطح. أسمعه يهمهم:

-عايزين الليلة تعدي على خير عشان نروح لعيالنا.

ابتسمت رغمًا عن توتري، فرؤية لطفي أو يونس على هذه الشاكلة تشفي غليلي نوعًا ما. هما ينتميان إلى أسوأ صنف من البشر يُمكن مصادفته، سواء داخل الحياة العسكرية أو خارجها، لكن صوت دفعة جديدة من الطلقات يعيدني سريعًا إلى أرض الواقع. أتشبث ببندقيتي، نحن جميعًا في خندق واحد الآن. لا ندري ما الذي قد يحدث، مثلما لا يدري أغلبنا آلية عمل البندقية. لا أقصد أننا لا ندرك كيفية استخدامها، لا، بل جمعينا يعرف الأمر، فلا يوجد ما هو أسهل من الضغط على الزناد. صحيح أن ارتداد كعب البندقية في الكتف ربما يتسبب في خلعه أو أن صوتها قد يسفر عن إصابة بصمم مؤقت، لكن لا يوجد ما هو أسهل من الضغط على الزناد. حينما أتحدث عن الآلية أقصد طريقة عملها من الداخل.

أتذكر تلك المرة في الـ”هايكستيب”، في فترة التدريب قبل السفر إلى دارفور، حينما كنا نتعلم مكونات البندقية. بعض صف الضباط يفككون ويعيدون تركيب السلاح بمهارة، والبعض الآخر يثيرون الضحك، ليس ضحكنا نحن فقط بل أيضًا ضحك الضباط الذين سخروا منهم. قُل ربما من تواجدهم في وحدات قاهرية أنستهم ما تعلموه في “الميري”. يتولى الصول يونس شرح آلية عمل البندقية بعد رحيل الضباط ويقول:

-البندقية يا عسكري منك له، بتعمل بالضغط وتُفرغ بالهواء.. بتعمل بالضغط وتُفرغ بإيه؟

-بالهواء يا صول يونس.

يسأل أحدهم- وهو محق- عن ما تعنيه عبارة أن البندقية “تعمل بالضغط وتُفرغ بالهواء؟”، فيجيبه بعصبية تعكس نوعًا من الجهل والحيرة:

-يعني تعمل بالضغط وتُفرغ بالهواء يا عسكري، طب كل السرية تقف انتباه.

نحن جميعًا نقف الآن في وضعية انتباه حقيقية؛ لا ننتصب ونضم ساقينا واضعين أيدينا خلف خياطة البنطلون ولا نرفع رأسنا في شموخ زائف يؤلم فقرات الرقبة نحو الأعلى، بل ننتبه إلى صوت دفعة جديدة من الطلقات سمعناها تأتي من الخارج، من خلف الحواجز الترابية المحيطة بالمعسكر، وكل منا يتشبث بسلاحه، لكن فجأة أقول للصول يونس بسخرية تتخفى خلف نوع من الجدية:

-ما تقلقش يا فندم، البندقية بتعمل بالضغط وتُفرغ بالهواء.

ينظر الصول يونس نحوي في حيرة من أمره. أشعر أنه يرغب في قول شيئا ما، لكنه لا يدري إذا كنت أحدثه بجدية أم أسخر منه. يتوقف صوت الطلقات لفترة. يأتي أحد قادة الكتيبة الرواندية ويتحدث مع قائد سريتنا. انتهت الأمور. كانت مجرد مناوشات. بعثرة فارغة للذخيرة في الهواء. أحد أشكال التهديد بعد رفع تقرير لا يصب في مصلحة المتمردين من قبل البعثة. نتلقى الأوامر بتسليم السلاح والانصراف نحو الخيام، لكن-كإجراء احترازي- سنرفع الحراسة على معداتنا.

أعود نحو الخيمة. أستلقي وأمسك بهاتفي المحمول، نعم هاتفي المحمول، فنظرًا لأننا خارج حدود القطر المصري وسنقضي سبعة شهور دون إجازة ولعدم وجود طابع قتالي لمهمتنا، فقد سُمح لنا بشكل سري بالسفر بهواتفنا المحمولة، لحسن الحظ كان هاتفي حديثًا نوعًا ما بمقاييس تلك الفترة ويتيح الاتصال بالإنترنت. أتفقد برنامج المراسلات الخاص ببريد (هوتميل) وأرى طلب إضافة يظهر أمامي. كان قد وصلني في آخر أيام العطلة التي سبقت سفري لدارفور. أتذكر مجددًا ذلك اليوم: أنا أجلس- على غير العادة- في المترو المزدحم في طريقي نحو المنزل بعد مقابلة عددًا من الأصدقاء الذين رغبوا في توديعي. هناك فتاة تقف بجانبي. أعلم أن المترو يعمل بضغط الركاب، أحيانًا قد يُفرغ وينساب فيه الهواء لكن في الغالب هذا لا يحدث، أجد نفسي أنهض بدافع من الشهامة -دون أن ألقي بالًا لمظهرها – كي أدعوها لأخذ مكاني، لكنها حينما تجلس لا أمنع نفسي من رؤيتها. هي مخلوق ملائكي: شعر شديد السواد، شديد النعومة، عينان واسعتان تتوسطهما دائرتان صغيرتان بلون العسل، بشرة بيضاء، لكنها تنبض بالحياة، وأهم شيء أن طولها مناسب لي!

بعد أربع محطات، تحديدًا عند توقف القطار في غمرة، تهدأ الأجواء داخل عربة المترو، تنتقل الأمور من مرحلة العمل بالضغط إلى فترة التفريغ، ينهض الراكب الجالس بجانبها وأحتل مكانه بصورة تلقائية، أنا في مرحلة معقدة من حياتي، على وشك السفر نحو المجهول، على وشك إنهاء علاقة عاطفية للمرة الثانية على التوالي، لكني لم أحسم قراري بعد، وسمر عبد الرحمن تجلس بجانبي، صحيح أنني قد اقتربت من حسم قراري وإنهاء تلك العلاقة لكنني في نفس الوقت لست خائنًا، أشعر برجفة بسيطة تسري في جسدي. أنا مرعوب. لا أستطيع حسم قراري، بل أستطيع، لن أتحدث معها، هي بكل تأكيد لا تتذكرني، فهذا الشاب الجالس بجانبها لا يبدو كثيرًا مثل ذلك الأحمق البدين بعض الشيء، ذلك الأحمق الذي ترك لها رسالة بلهاء مكتوبة بفرنسية ضعيفة- أكره الفرنسية- لكن يبدو أنها تعرفت عليّ بالفعل فأنا أسمع صوتها يقول:

-بعد إذنك.

أنظر إليها ونتحدث. تسألني إن كنت أتذكرها أم لا وأومئ برأسي ونتجاذب أطراف الحديث، هي تخرجت من كلية التجارة، وأنا من كلية الآداب. أقص عليها مسألة الجيش ودارفور وكل هذه الأشياء. نستعيد ذكريات درس الفرنسية ومسيو عماد والدغيدي ومروة وشريف.. تخبرني أنها لم تر شريف منذ انتهاء الصف الثاني الثانوي. أنا أول شخص تجمعها الصدفة به من هذه الحقبة. لا تقدم على ذكر الخطاب، ولا أنا أيضًا. تفتح حقيبتها، تخرج إحدى الأوراق وقلمًا وتطلب مني كتابة بريدي الإلكتروني. أفعل هذا وأودعها لأنزل في محطة حلمية الزيتون، فالعائلة قد انتقلت الآن من شارع إبراهيم الرفاعي. لم أعد أنزل في محطة المطرية، حيث تنزل هي.

بعدها بأيام وصلني طلب الإضافة، لكني لم أقبله فكما قلت أنا لم أحسم أموري بعد وأمر بفترة عاطفية معقدة. لا أرغب في إضافة الخيانة إلى كل تلك التفاصيل المتداخلة، لم أقبل الطلب حينها ولم أقبله اليوم أيضًا عقب عودتي للخيمة. تركته معلقًا وراسلت أخي لأطمئن عليه، وعلى أمي. هي تشعر بقلق شديد منذ سفري، أنفقت أموالًا كثيرة على المكالمات الدولية القصيرة لكي تطمئن يوميًا على ابنها الصغير، ذلك الذي وجدته فجأة بعيدًا عنها، بعد أن عاندها مجددًا ورفض اللجوء لواسطة قد تبعده عن هذه الرحلة، فهو يرى- أنا أرى- أن عملية التحول لا بد وأن تمر بهذه التجربة. أستلقي على ظهري وأغفو، فاليوم لا توجد خدمات بالنسبة لي، لكن حينما أستيقظ أسمع صوت الطلقات. لا أعرف إن كانت حقيقية أم لا. لا أقوى على الحراك. أشعر بالرعب مجددًا. ها قد جاء شلل النوم، ها قد جاء الجاثوم! أرى ساقيه فقط- كالمرة الأولى- لكنهما بلا مخالب، هذه المرة هما ساقان مستديرتان بيضاوان، تنتهيان بقدمين صغيرتين طُليت أظافرهما باللون الأحمر، ها هي الهلاوس السمعية تأتي، لكنها هذه المرة تُحدثني بالفرنسية.

*****

أجلس أمام حانة (بيكاسو) في ساحة بلاثا دي لا ميرثيد بمدينة مالاجا. هو صيف 2009 وأخيرًا تمكنت من الحصول على منحة للدراسة لمدة شهر في إسبانيا. الدراسة؟ لا أظن هذا، فسعيي وراء المنحة كان مجرد أداة لتسهيل حصولي على تأشيرة السفر. أنا أعمل بالفعل في وظيفة ثابتة منذ سبعة أشهر. بدأت أعمل بعد أسبوعين فقط من عودتي من دارفور. حالفني التوفيق كثيرًا في هذا الشأن، لكن الجو حار بصورة غير طبيعية. لم أتوقع قط أن يكون الجنوب الإسباني بمثل هذه الرطوبة في شهر يوليو، لكن لا بأس، فقد تحملت عواصف “الهبوب” الدرافورية وتقلبات المناخ يوميًا هناك، لذا فهذه الرطوبة الخانقة، هذا العرق الذي ينساب على جبهتي لن يؤثر فيّ كثيرًا، فالعصائر الطازجة والسانجريا والمشروبات الغازية كلها حلول لمواجهة الأمر. تتبقى خمس دقائق وتأتي. أتحدث عن ميريام. هي فتاة لطيفة. لم أتخيل قط أن أتعرف على شخص من قرغيزيا، لكن ها أنا هُنَا الآن المصري الذي أدى الجانب الأكبر من خدمته العسكرية في دارفور يجلس في إحدى ساحات مدن الجنوب الإسباني ينتظر فتاة من قرغيزيا.

مرت ثلاثة أيام فقط على وجودي هنا. قضيت اليوم الأول أتعافى من آثار الرحلة: السفر جوًا من القاهرة إلى مدريد والوصول في وقت متأخر والانتظار حتى صباح اليوم التالي داخل المطار، ثم استقلال المترو حتى محطة قطارات (أتوتشا) الرئيسية، فحجز تذكرة القطار فائق السرعة المتجه إلى مالاجا، وفي النهاية استقلال سيارة أجرة نحو أقرب نقطة للشقة التي سأسكن بها.

لم أؤجر الشقة بالكامل بالطبع. لا يمكنني تحمل هذه التكلفة، بل فقط غرفة، لكن لدى وصولي اكتشفت أن الغرفتين الأخريين خاويتين. لم يؤجرهما أحد من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى إسبانيا للدراسة. الدراسة؟ لا أظن هذا فأغلبهم سواء كانوا سافروا على نفقتهم أم عبر منحة يقضون فترة الصيف في التنقل من مدينة إلى أخرى داخل شبه الجزيرة الإيبيرية، مثل ميريام. هي فتاة لطيفة، طويلة نوعًا ما، لها ملامح آسيوية رقيقة، لكن إسبانيتها ضعيفة؛ ربما لهذا لن تدرس معي في نفس الصف.

تعرفت على ميريام في الجامعة بعد يوم من وصولي، لم تكن قد حددت أين ستسكن بعد، فأخبرتها بمسألة الشقة وطلبت تفقدها. راقت لها كثيرًا. على الفور اتصلت بالمالكة، وهي للصدفة البحتة أستاذة في جامعة مالاجا وإحدى صديقات واحدة من أساتذتي في جامعة القاهرة. هكذا اتفقت هي وميريام على تأجير الغرفة الكبيرة التي تضم فراشين. تعجبت في البداية، لكن اكتشفت لاحقًا أن هناك صديقة أذربيجانية لها تدعى ليديا. تلك الصديقة سيروق لها كثيرًا الانتقال للعيش معنا. المشكلة الوحيدة أنها وصلت منذ يومين وأقامت في “منزل عائلة”، لكنها تشعر بالإحباط، فمنزل العائلة هذا ليس به أحد سوى سيدة عجوز لا تفهم منها شيئًا، لذا طلبت مني ميريام هذه الخدمة، بعد انتهاء اليوم الدراسي سنتقابل أنا وهي في ساحة بلاثا دي لا ميرثيد لنتوجه لإقناع السيدة العجوز بترك ليديا ترحل وخصم مبلغ مالي صغير فقط من ذلك الذي سددته لتأجير غرفة في منزلها.

أرى ميريام قادمة تلوح لي من بعيد، أنهض من مقعدي، أعانقها ونذهب لاستقلال الحافلة نحو منزل السيدة العجوز، نصعد للدور الثالث. أدق جرس الباب ونسأل عن ليديا. يبدو أن هذه العجوز لا تُطاق فعلًا: ترتدي نظارة بعدسات صغيرة، شعرها الرمادي قصير وخشن، ملامح وجهها قاسية، حينما شاهدناها تسير من الخلف، بدا كأن أردافها الضخمة تتأرجح كمؤخرة فرس نهر، لكن ها هي ليديا تأتي.

ليديا، مخلوق ملائكي، لكن به لمسة شيطانية، هي النسخة المثيرة من سمر: شعر شديد السواد، لكن خصلة طويلة منه مصبوغة باللون الأصفر، بشرة يبدو أنها كانت شديدة البياض، إلا أن صاحبتها قررت إكسابها لونًا برونزيًا، عينان واسعتان تعكسان كل شيء ولا شيء، ساقان مصبوبتان، أكثر استدارة من ساقي سمر وصدر مرفوع ومكتنز وهناك وشم لأفعى على كتفها الأيمن. تملكتني الدهشة، فلماذا لا أتوقف عن الدوران في تلك الحلقة المفرغة؟ لكن أسمع صوت العجوز الأجش يسألنا عن سبب الزيارة فيخرجني من تلك الحالة. بدأنا سلسلة من المفاوضات التي كانت مليئة بنعيرها ولعناتها على اليوم الذي قررت فيه فتح باب تأجير بيتها للطلبة الأجانب، لكنها ارتضت في النهاية خصم نسبة 20% فقط مما سددته النسخة المثيرة من سمر. إسبانيتها أقوى من ميريام بعض الشيء، لكنها لا تزال في طور ضعيف، لهذا كانت محادثاتنا نحن الثلاثة خليطًا بين الإسبانية، والإنجليزية، ولغة الإشارات.

قررنا جميعا الذهاب للشاطئ بعدما انتهينا من تسكين ليديا معنا في الشقة. شاطئ مدينة مالاجا ليس مبهرًا، تشعر أن الرمال مخلوطة بالتراب ودرجة صفاء المياه ليست فائقة، لكن الأجواء العامة مبهجة كأي شاطئ في العالم. كانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أجلس بجانب فتيات يرتدين البكيني، ألامسهن، أمازحهن، لكن أنا لست خائنًا، فمازلت في مرحلة عاطفية معقدة في حياتي. لم أتمكن من حسم الأمور منذ أيام دارفور، أنا مجرد فاشل، فبجانبي تجلس ليديا، النسخة المثيرة من سمر، أضع ذراعي فوق كتفها بينما نلتقط صورًا عدة، والمشكلة أنني لا أشعر بأي انجذاب حقيقي نحوها. من ينكر جمالها وإثارتها إما أحمق أو أعمى، لكن هناك شيء آخر، لا أشعر بهذا التقارب بيننا لكوني مميزًا، بل أعتقد أنها قد جاءت لتفعلها هنا وسط حرارة الجنوب الإسباني مع أي من كان. ربما علمت هذا منذ اللحظة الأولى التي قالت فيها لي عقب نجاح صفقتنا مع السيدة العجوز تلك العبارة:

– في العالم سبع عجائب، يبدو أنك الأعجوبة الثامنة. أعجوبة جديدة في مصر مع الأهرامات.

يا لها من بلاهة: مصر تعني الأهرامات، إسبانيا هي الثيران، فرنسا؟ يا أهلا بالعطور! أذربيجان؟ لا أدري حقا! لكن لا مشكلة، فأنا لن أقضي وقتًا طويلًا معها على أي حال. الشقة المشتركة من أجل النوم فقط، أما باقي الوقت فهو للخروج، التنزه، السفر لمدن قريبة ولأخرى بعيدة أيضًا. لا وقت لدي لسمر التي لا يزال طلبها معلقًا على برنامج مراسلات (هوتميل) و(فيسبوك) أيضًا، أو حتى النسخة المثيرة منها الموجودة معي على أراضي الأندلس.

اتجهنا نحو المنزل، ألقي مزحة هنا وأخرى هناك بينما تضحك ليديا. حسنًا ربما لا أشعر نحوها بانجذاب، لكن لا أرغب في أن أوصف بثقيل الظل، لذا لا بد وأن أفعل هذا. وصلنا للشقة واستحم كل منا، أخبرتنا ميريام بأنها ستتركنا وتذهب لمقابلة صديق إسباني تعرفه منذ فترة عبر الإنترنت، هذا الصديق سافر من مدينة إشبيلية لزيارتها، لكن من طريقة نطقها للكلمات، أعلم أنه أكثر من صديق. ببساطة هذا أمر لا يعنيني.

أتوجه لغرفة المعيشة لمشاهدة التلفاز، فبعد ساعتين سألتقي بساشا، الفتاة الروسية التي تعرفت عليها في محاضرة اليوم واتفقنا على التنزه معًا في المساء، تمر دقائق قليلة وأرى ليديا تأتي. تضع علبة السجائر على الطاولة المقابلة وتجلس على نفس الأريكة، بجواري. لا أعرف لماذا يبدو ملمس بشرتها بهذه البرودة، فالجو حار للغاية، لا أدري حقًا. تمسك بجهاز التحكم وتغلق التلفاز. أعرف ما هو قادم: ها هي تأتي لتجلس على ساقيّ، تنظر نحوي بعينيها الواسعتين، تقبلني وأتجاوب وشفاه تلتهم شفاه. ترفع يدي وتضعها على أسفل ظهرها، لكن بشرتها باردة للغاية، تمد يدها نحو تلك العصا المتخشبة وتقول:

– دعنا نرى الأعجوبة الثامنة.

لكني أمسك يدها وأتوقف عن تقبيلها.أخبرها أن الأمور لا يجب أن تسير بهذه الطريقة. لا أرغب في فعل أي شيء، ليس لدينا حتى واقيات ذكرية. هذا هو التعهد الذي قطعته على نفسي، لن أجلب أي واقيات للمنزل حتى لا أقع في المحظور. لم تظهر أي انفعال. ظلت ملامحها جامدة، ثم توجهت نحو الطاولة لتخرج سيجارة وتشعلها قبل أن تخرج من الغرفة لأسمع بعدها بثوان صوتها وهي تصفع الباب. أحاول نسيان الأمر بالاتصال بساشا لنقدم موعدنا، توافق بترحاب. بعدها بنصف ساعة التقينا في شارع ماركيس دي لاريوس، أحد أكثر شوارع المدينة أناقة وتنوعًا: متاجر ومطاعم ومحلات للمثلجات والعصائر وعروض فنية يومية: أشخاص يتنكرون في هيئة شياطين وعرائس بحر وسحرة وأفاعي وروبوتات. هو عالم افتراضي واقعي على أرض الواقع الخيالي لطفل عين شمس، لجندي دارفور، لرجل مالاجا.

إذا كان هناك تعريفًا للسعادة فهو ساشا. تلك الفتاة الشقراء القصيرة ذات العينين الزرقاوين تبدو كأنها دمية، لكنها على عكس أغلب الدمى، لها روحها الخاصة فهي مرحة وذكية وصادقة، صادقة لدرجة أنها أخبرتني بأن مشكلتها الوحيدة كانت دائمًا هي الوقوع في حب الحمقى، والدخول في علاقات مع حمقى، لهذا فقد قطعت عهدًا على نفسها ألا تشهد هذه الرحلة أي بلاهات. يبدو أن هناك أشكال مختلفة للحماية، بعضهم قد يشتري الواقيات لتحصين نفسه ضد الأمراض، الحمل أو أي مسؤوليات مستقبلية، والآخر لا يشتريها ليضع نفسه في خوف من كل ما سبق، وفي النهاية هناك من يفعلون ما تفعله ساشا، يبتكرون واقيات افتراضية كشرنقة تحيط بهم داخل عالمهم الخاص.

قضينا ساعات طويلة، نتمشى ونتحدث ونضحك. عدنا في النهاية عند نقطة البداية، مدخل شارع ماركيس دي لاريوس. لقد تأخر الوقت ويجب عليها أن تعود للمنزل. أوقف لها سيارة أجرة وأودعها وأتوجه نحو شقتي- شقتنا أنا وميريام وليديا- أسير في شبكة من الشوارع الجانبية، حتى أصل للعمارة. أصعد للدور الثاني وأفتح الباب وأفاجئ بصوت آهات، يأتي من هناك، من غرفة ليديا. لا وجود لحذاء ميريام. يبدو أنها ستقضي الليلة مع صديقها الإسباني، لكن هناك حذاء آخر، حذاء يخص رجل آخر. يتعالى صوت آهات ليديا.. للخلف در يا عسكري محمد! أستدير نحو الخلف ثم أغلق الباب وأنزل. أسير في شوارع لم أسير بها أو أعرفها من قبل. لم أر خوان أو خوسيه أو جابرييل- هذا الذي كانت ليديا تتأوه بينما يخترقها- يضع قرنين فوق رأسي. لم أر نفسي أتضاءل إلى عجل صغير بقرنين، بل على العكس أرى نفسي أتعملق. لا أمتلك قرني ثور، بل قرني وحش أسطوري. أجد سكيرًا يفرغ ما في جوفه عند إحدى النواصي. حينما يرفع رأسه نحوي أرى عينين زائغتين ووجه ممتقع، لا أدري لماذا في تلك اللحظة بدأت في إصدار أصوات مخيفة لأركض سريعًا نحوه؛ لا بد أن تأثير السكر قد أصاب عقله بنوع من الخرف وتأثير الآهات أصاب عقلي بنوع من الجنون. أراه يركض خائفًا وأبدأ أنا في الضحك بطريقة هستيرية. أنا أحد الموتي الأحياء، ففي هذه المرة الفتى السمين لن يموت في النهاية. أنا كتلة صلبة قد تشكلت بالفعل، أنا من اصطفاه عنتر عضمة. أنا من أوقع بعنتر عضمة. أكره يوم الثلاثاء- وأيضًا الاثنين- لا أدري أيهما أكره بصورة أكبر، أنا قصة حب رعب آهات. لا أعلم شيئًا، بل أعلم ثلاثة أشياء:

أكره اسم سمر.

لن أسافر أبدًا لأذربيجان.

حياتي تعمل بالضغط وتفرغ بالهراء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مترجم وكاتب مصري، والمجموعة في القائمة القصيرة لجائزة ساويرس 2021