عبد الرحيم التدلاوي

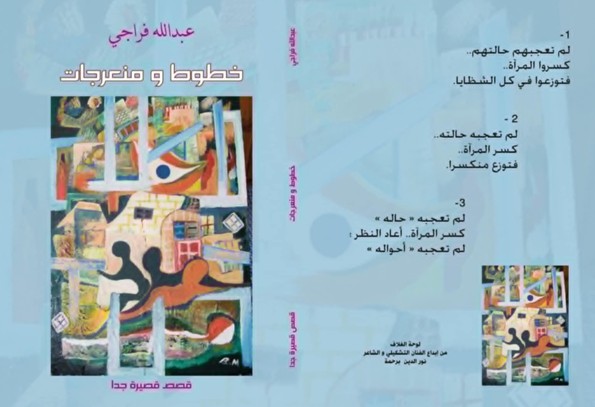

بعد إصداره ليوانين شعريين مهمين، يصدر الشاعر عبدالله فراجي مجموعته القصصية القصيرة جدا بعنوان: “خطوط ومنعرجات”، وهو بهذا الإصدار يؤكد وبقوة أن هذا اللون التعبيري ذو جاذبية يجرّ إليه كتابًا كثرًا، يغنونه برحيق إنتاجاتهم. بيد أن للعملة وجهًا سالبًا يتمثل في الإقبال الكثيف عليها إنتاجًا، مما حفّز بعض النقاد الجادين إلى التكلف بمهمة نفض الغبار عن القصة القصيرة جدا، وإزالة الأعشاب الضارة من حقلها، ومنهم على سبيل التمثيل لا الحصر: نادية الأزمي، السي محمد داني، والسي حميد ركاطة، حيث كانوا صارمين في فعلهم هذا، يحملون غربال التصفية عن دراية وتجربة ومتابعة، فكانت لهم الجرأة على إبعاد الكثير من النصوص التي لا تدخل في باب القص الوجيز إلا تعسفًا.

القصة القصيرة جدا لا تقرّ بالفصل بين النص والقارئ، بل تمنح لهذا الأخير مساحة كبيرة تخوله فرصة إعادة بناء النص، وأكثر من ذلك، تعتبره عنصرًا مشاركًا في كتابته. إنها بذلك تقر بمساحة التفاعل والحوار بين الطرفين. فالحوار يقود إلى التفاعل المنتج، وبالتالي زعزعة القناعات السائدة وطرح الأسئلة.

نصوص القاص عبدالله لا تهدف إلى التحريض، ولكن إلى جعلنا نرى الحقائق عارية، وأن نعرف الأسباب العميقة التي تجعل الإنسان تعيسًا، مقهورًا، ومستغَلا. وأن نرى الصراعات الحقيقية داخل المجتمع دون تمويه. إن الهدف هو زيادة الوعي لدى القراء، وتحريضهم على طرح الأسئلة عن معنى الوجود والموت والحب وغيرها. القاص، رغم الخراب الذي يعمّ واقعنا، لا يسعى إلى رسم السواد وجعلنا نسكن اليأس، بل بالعكس من ذلك، يؤكد على أن في نهاية النفق ضوءًا، أملًا، ورجاء. القاص في مجموعته يتحدث بضمير الصامتين، بضمير المنتظرين والمؤملين. وهو يؤمن أن الصدق في هذه الحياة ضرورة كبرى، وأن إرادة البشر تلعب دورًا أساسيًا في محاولة خلق عالم أجمل، وأن الشجاعة الأدبية، وقول ما يجب قوله في الوقت المناسب، وإعطاء المثل من خلال السلوك والممارسة، أمور تعطي الحياة معنى، وتجعل الناس يفكرون بطريقة مختلفة. {عبد الرحمن منيف، لوعة الغياب، ص 18}

لقد اعتمد القاص القصة القصيرة جدا باعتبارها إحدى أهم وسائل التعبير في العصر الذي نعيشه، والدور الذي يمكن أن تلعبه، وما تعني له بشكل خاص ضمن وسائل التعبير العديدة، وبالأخص الشعر، الذي يمارسه. فإذا كانت القصة القصيرة جدا هي ابنة اللحظات الآنية الحاضرة والتي تومض كالبرق، فهي تتماهى مع الشعر الذي هو أيضًا ابن الانفعال اللحظي. لذلك فهي كنص أدبي، برغم استقلاليته عن الشعر، فهي أقرب الأجناس الأدبية إليه، إذ تقبل الشعرية في لغتها، وتقبل الجمل القصيرة المكثفة والمقتصدة.

يؤكد الروائي عبد الرحمن منيف على ضرورة أن تنفتح وسائل التعبير على بعضها، وأن تستفيد من التجارب والإنجازات التي تتحقق في كل وسيلة على حدة في المرحلة الراهنة، وكيف يمكن أن تُبنى جسور بين هذه الوسائل لتغتني وتتفاعل، ومن ثم تستطيع أن تخصب وتفتح آفاقًا أمام العملية الفنية الأدبية بمجموعها. ونظن أن الشاعر والقاص عبدالله فراجي لم يتأخر في تجسيد هذه الفكرة. {لوعة الغياب، ص 90}

إن عتبة العنوان “خطوط ومنعرجات” له دلالات عدة، منها الحيرة وإطلاق العقل نحو المجهول في فضاء ذي أشكال متعددة يعكس مدى تأثير النصوص الحكائية في نفسية القاص عبدالله فراجي التي تمتاز بروح شعرية تضيء للمتلقي مضامينها بأسلوب متزن يجسد تساؤلات في رحلة البحث بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وقد حرص القاص على تخيّر عناوين تميزت بالإيجاز والتكثيف حيث عنون أغلب قصصه بكلمة واحدة. ومما له دلالة هنا، كون القاص اعتمد على عنوان غير مطروق البتة، وكأنه استوحاه من عالم الهندسة، حيث الخطوط والمنعرجات، في رسم سير الشخصيات، وانكساراتها، في تقدمها وتراجعها، في سموّها وانحطاطها، في ارتقائها وسقوطها، مشيرًا إلى أن الواقع المر يقف وراء كل ذلك. وهو عنوان استُلّ من داخل نصين حملاه ببطنهما، الأول بعنوان: “أهل الكهف” (ص 12)، والثاني بعنوان: “إحصاء” (ص 63). كما أن بعض عناوين القصص الداخلية كانت مختلفة ومثيرة للدهشة ومثيرة لشهية القراءة، من ذلك، قصة “2011”، وهي تشير للربيع العربي، وقصة “شقرزاد” المنحوتة من كلمتين، شقراء، وشهرزاد، وهي خاصية يتميز بها الشاعر والقاص السي عبدالله فراجي وتؤكد اهتمامه باختيار عناوينه بدقة، وسعيه إلى التميز في بعض المحطات. وقد كانت معظم العناوين معبرة عن المضمون وجاذبة للانتباه ومختصرة، مما منحها تميزًا واضحًا.

تعد البداية في القصة القصيرة جدا ذات أهمية كبيرة، إذ تقوم بتحفيز القارئ على إكمالها، لذا، من المهم أن تكون عتبة النص الأولى ذات لغة جميلة ومحفّزة وموظّفة بشكل جيد حتى تتمكن من فتح شهية القارئ لما سيأتي داخل النص، والأمر نفسه بالنسبة للنهاية أو ما يسمى بلحظة التنوير، فهنا يكمن لبّ النص وفكره وأبعاده. وينبغي، غالبًا، أن تكون القفلة مثيرة للدهشة ومخيبة لأفق انتظار القارئ.

تتميز بدايات عبدالله فراجي ببراعة الاستهلال والإيجاز، وتتنوع مداخل قصص المجموعة فتأخذ أشكالًا متنوعة تمنح لمجموعته الثراء، منها: المقدمة الوصفية، والحدثية، والمقدمة الحوارية.

- في البداية الوصفية، كما في نص “ديكور” (ص 1)، يقدم لنا السارد وصفًا للسيارة التي توقفت، وصفة سائقيها: “توقفت السيارة الفاخرة. ترجل راكبوها الأجانب. طلبوا صاحب الحقل…”.

- في البداية الحوارية، كما في نص “هجرة” (ص 24)، إذ يبتدئ النص بسؤال من الشخصية، وهو سؤال يدل على غياب معرفة يريدها، ولا يكتمل حضوره إلا بها، فالجواب بالنسبة له امتلاء. وكثيرة هي النصوص التي جمعت بين تقنية السرد والمشهد، وهو جمع يقدم نصوصًا تتميز بدينامية الحدث، وبحضور الجانب الدرامي.

- في البداية الحدثية، كما في نص: “إحصاء” (ص 63)، إذ يستهل النص بفعل الضرب، كحدث له تناسلاته النصية: “انفلتت وتهجى”.

ومن أبرز السمات الإيجاز والخلو من الحشو والتكرار، فلا ترد فيه كلمة يمكن الاستغناء عنها، كما نرى في قصة “تفتح” (ص 62)، إذ نعثر فيه على بلاغة الحذف المحققة لسرعة توالي الأحداث:

“أدخلها إلى بيته .. نضجت .. تفتحت .. رام قطافها، فأخرجت أشواكها.”

نلاحظ توالي مجموعة من الأفعال ذات الأبعاد الزمنية المختلفة. هذه السرعة، وهذا الحذف البلاغي، كانا ضروريين لكون القص الوجيز لا يقبل الترهل كما لا يقبل الإطناب في الوصف، فبين إدخالها المنزل، وإخراج أشواكها نهر زمني متدفق، حصلت فيه مجموعة من الأحداث. والمفارقة بين الإدخال والإخراج توجت لحظة النهاية وأثمرت رد فعل إيجابي، قلّما نعثر على شبيه له في المجموعة.

يعتمد القاص كثيرًا على خاصية التكرار لما له من دور في تحقيق اللذة القرائية، حيث التأكيد على المعنى، وتحقيق انسجامية النص، من ذلك ما ورد في نص “سيرورة” (ص 80)، إذ نجد تكرار كلمة الباب، باعتباره عتبة تجمع بين ضدين، الدخول والخروج، والسارد في النص يسعى إلى الباب من دون تحديد الرغبة، لكنه، وهو يطلب الباب، لن يجد الاستجابة: “ثم انغلق الباب صارخًا… في وجهي” (ص 80). وبهذا ينشب صراع خفي بين التوجس والتحقق.

ولأن السي عبدالله شاعر، فقد وظّف بعض مميزات الخطاب الشعري في قصصه القصيرة ليمنحها بعدًا موسيقيًا وجماليًا. في نص “سباحة ضد التيار” (ص 54)، يوظف التوازي بطريقة فنية:

“لم يتهيب الأشباح .. لم يعبأ بالفخاخ .. لم ينتبه للألغام”

جمل منفية بحرف واحد، يأتي بعده فعل مضارع يفقد منه الحاضر والمستقبل ليدل على الماضي. وهو توازٍ يخدّر القارئ، ويجعله يعتقد بقوة الشخصية، ليفاجأ بنهاية مأساوية، إذ أن ما قام به لا يمكن اعتباره سوى تهور.

أما المفارقة، وهي تقنية قصصية تُستخدم لتأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح، فهي تلعب دورًا مهمًا في القصة القصيرة جدًا، كوسيلة لإحداث الانفجار الدلالي في لحظة القفلة. وهي تقنية يبرع فيها القاص عبدالله فراجي، إذ كثيرًا ما تنقلب النهايات على أفق التوقعات، محدثة صدمة فكرية وجمالية في آن.

إن “خطوط ومنعرجات” ليست فقط عنوانًا لمجموعة قصصية، بل خريطة سردية لرؤية العالم، بما فيه من تعقيد وتشظٍّ، تقودنا إلى إدراك أن الإنسان ليس كائنًا بسيطًا، وأن وراء كل انحناءة سردية، منعرجًا من منعرجات الوعي والكينونة، وأن القصة القصيرة جدًا، حين تُكتب بهذه الحرفية، قادرة على احتواء هذا التعقيد في ومضة واحدة.