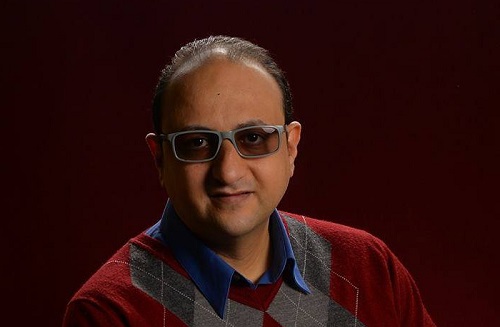

لؤي حمزة عباس

في واحدة من أقدم الأحاجي وأكثرها يسراً وغرابة، يسأل الأهل أبناءهم، لاختبار ذكائهم وتعزيز مهاراتهم في مواجهة قادم بعيد:

ـ ما الشيء الذي كلما طال قصر؟

يسقط الأبناء، وهم يقلّبون احتمالات الإجابة، في بئر المعنى، بئر مظلمة دونما قرار، فليس للاحجية على قدمها وبساطتها، من قاع، كما أن ليس لسقوط المرء في حفرة بئرها من شريك.

مأخوذاً باللغز حاولت مراراً أن أستعيد لحظة نزولي الأبدي وهي تتشظى لحظات كثيرة لكل منها قصة قصيرة واحدة، لتكون القصة، بهذا المعنى أو بهذا الشعور، التقاطة وجود عابر، محاولةً لتدوين هذا الوجود، تلخيصه على نحو ما والاكتفاء منه بشظية إدراك حيث تتصدى الحواس لمهمة إدراك العالم، هذه البداهة الصعبة تقترح في كل مرّة طريقاً مختلفاً للوصول إلى لحظة الإنجاز القصصي، مثلما تُصبح تدويناً للسقوط في بئر الأحجية حيث يتراءى لك في قلب العزلة أن ثمة أجساداً تتهاوى من حولك، يحفّ بك ريح سقوطها السريع، لتصبح القصة، خاصتك، وقتاً مقتطعاً لملاعبة الموت بأفنان الخيال، وعبرهما معاً ـ الموت والخيال ـ تفتح باباً من أبواب لياليك لتُنصت لما يحدث حولك كل يوم.

* * *

لم يفكر الفتى الذي كنته أن يكتب القصص، كان يهمه أن يلتقط مع كل قصة شظية جارحة من شظايا حياته ليقترب قصة إثر قصةٍ من الهاوية فيحكي عن ميتات أصدقائه، عن غياب وجوه لم يكد يتعرّف الى أصحابها، لتُطلق القصص بمناورة المصائر والوجوه إيعازها الحي، إيعاز حياتها، فـ “حيثما يكن الإيعاز الحي يكون الإيقاع العنيف للأصوات، وحيثما يتجرّد الشكل السامي للتواصل العميق تتجرّد اللغة عن سياقها الهادئ، وحيثما ترتكب الكتابة “ذنوب القصة” ينشأ سرد قصصي يستدعي الإحساس الى استنفار السمع والبصر كي يتابعا تجرّد اللغة من محمولاتها المكبوتة”(1)، إنها تتسع وتنمو في حقل الكاتب لتؤمّن عبر حضورها امتداداً للروح ومساحة للمخيلة.. كل قصة خلاصة، خلاصة نظر وقول، وهي خلاصة شعورية بمعنى ما لما حدث وما لم يحدث، إننا نتحدث عن شواغلنا، عن شظايا حياتنا، عما رأينا وما لم نر، عن مسراتنا المطفأة، بما يوفر مادة عصيّة وطيعة لإنتاج القصص.

* * *

لن تكون كتابة القصة غير حياكة ونسج لا لذواتها اللغوية فحسب، بل للتجربة الإنسانية التي تتساقط لحظاتها ذرات رمال، فتبدو القصة محاولةً للإمساك بالجملة المستحيلة وهي تعمل على الاقتراب بخلاصاتها من الجوهر المبهم للتجربة الإنسانية .. لن تعادل كتابة القصة القصيرة الحياة في اتساعها وشمولها وجريان نهرها المتصل، ولن تقترح من نفسها بديلاً عنها، وهي لاتعمل قبل ذلك على تعديل اختلال المشهد اليومي فتسعى بمهمة رسوليّة الى تسوية ارتباكه وضبط موازينه، إنها في اللحظة التي تُكتب فيها تكتب حريّتها في أن ترى وتقول مستمدةً من شرط الكتابة الأول قيمتها ومعبّرةً عن وجودها: شرط الحريّة في عالم يضيق متنازلاً عن حريّة الإنسان فيه، وهي في كل كتابة لها تُنتج لحظتها المغايرة فتنفي عن ذاتها كل إرث منهجي في التحديد والتعريف بحثاً عن المقايسة والقبول، فما الذي يجمع (القنديل المنطفئ) قصة فؤاد التكرلي مع (بيت من لحم) قصة يوسف إدريس، وما الذي يقارب بين (أسرار ساعة الرمل) لإلياس فركوح وبين (موسيقى صوفية) للطفية الدليمي، ما الذي يدخلهما مع (المركز الصحي) لمحمد زفزاف في أفق كتابي واحد، ما الذي يوحّد القصص القصيرة في حقل كاتب مثل محمد خضير على الرغم من تكافل براهينها، كما يؤكد صاحبها، وتكافؤ نتائجها، وتضامنها، وواحدية رؤياها؟

ستحافظ القصة القصيرة، على الرغم من ذلك كله، على استحالتها وصعوبة تحديدها مهما أوهمنا النقد باقترابه من عوالمها وتفاصيل حياتها المتحوّلة، هو ما يمنح الممارسة النقدية بالمقابل ديمومتها ويؤمّن لها إدعاءً بالمواجهة والمعاينة والإلتحام، لنختلف، بذلك، مع وصف بيتس H.E.Bates للطبيعة المتقلبة للقصة القصيرة إذ أن سبب عدم وضوح تعريفها النقدي لايكمن، كما يرى “في مطاطيتها غير المحدودة” بل في تشوّفها الدائم لاختصار المسافة بين حركتين “حركة الحدث الخارجي وحركة الحياة الداخلية”(2) بأقل ما يمكن من النسائج اللغوية التي تظل، على الدوام، ميّزة القصة القصيرة وامتحانها العسير.

* * *

لن تفكر بصيرورة المصائر، حالما تنسج قصتك، ولن يأسرك تقلّب الأزمان، لن تشغلك الجموع وهي تمضي منقادةً لدق طبول خفيّة، ستكتفي باللمحة العابرة، بالملمح المضاء في ليل عاصف، بارتخاءة الجفن وارتجافة الشفاه، لتعرف أن القصة القصيرة لا تؤمن بالصور مهما اعتمدتها وعملت على استثمارها بقدر ما تسعى الى انتاج دفقتها الشعورية غير المرئية وغير القابلة للتبدد والانتهاء فـ “بالقلب وحده يمكن أن يُبصر المرء. والعين لا ترى الجوهري” سيردد أمير سانت اكزوبري سر الثعلب البسيط وستمضي بي مثل هذه القناعة للتعويل على ما يقع خارج اللغة، في بياضها الممتليء، لتعشب القصص على حواف الكلام، وسأنقل خوفي الأبدي من عدم الوضوح الى إخوتي، أناس القصص، حيث يتهددني، على نحو دائم، شعور بالإخفاق، إحساس عميق بالضعف والقصور، ذلك الإحساس الذي يجلّي معدن الكتابة، يمنحها تحفزها، يجدد قدرتها على المعاينة والإلتقاط، لأتعلّم أن اللغة تباعد بين الناس، وأن الشعور وحده يجمّعهم في لحظة خلق مشتركة، حيث يغيب المؤلف في شعاب قصصه ولن يتبقى منه غير اسم عارض في قافلة طويلة من الأسماء.

سأفكر، مع أولى القصص، بـ “بشر الحقول والرغبات الخفيّة، وهم ينزلون الى الأرحام الطينية الساخنة، حيث ترنُّ عظامهم بموسيقى القيعان، ويحملني أثير موسيقاهم لأماكن نيّرة، هناك، في خيال صفيي كاتب القصص”(3) فتعلّمني القصة معنى أن يموت المرء قبل أن تمنحني سنواتنا العراقية فرصةً لتعلّم الحياة فقد كانت حياتنا نافذةً مفتوحةً على فناء الجسد، جسدنا الذي اقتيد الى ما لايُعد من الميتات ـ هل كتبت مذ كتبت عن انسان غير انسان الروح المسلوبة والمدمرة؟ ـ وبمثل هذا التصور فقد عملت القصة العراقية القصيرة منذ عقود على مخاتلة الموت لكي تكتب حياتها، لكنها تعود بإيعاز الواقع لمناورة ما يحدث حتى عرفنا أن كل ابتعاد لها عن جغرافيا الواقع، وكل محاولة للترميز والتغريب إن هي إلا قفزة للغور في لجة الحدث، ومحاولة للإقتراب من عنف الراهن ووحشيته وهو يتصاعد في مدٍ خاطف يمسح في طريقه كل شيء ويفتك بضربةٍ من جناحه القاهر روح الإنسان مدمراً طبائعها.

* * *

كان التورط بالوطن جوهر مشكلتنا، لبّها الصارم الذي لم يكن يتقبّل لقداسته احتجاجاً، حيث صودرت على امتداد حياتنا سبل الحياة وتراجعت مظاهرها لتهيمن مقولة الدفاع عن الوطن الذي لم يكن يملك غير أعمارنا مصداتٍ وسواتر، ومع كل ريح كانت تسقط آجرّة من آجر أجسادنا حتى بتنا مع نهاية حرب الثمانينيات منخورين مثل قطعة من الجبن الأبيض، فالحرب التي بردت هناك واصلت اتقادها على سواتر أرواحنا، وبذرة الليل التي زُرعت هناك ستنمو سريعاً لتظلل سنواتنا ولتتسيد غريزة الموت على سواها، لتطفو في عالم له عنفه الخاص الذي يُعينه على ابتكار صورٍ للفظاعة يصعب لجسامتها أن تُصدق!

كنت أحاول عبر القصة القصيرة استعادة إيقاع الزوال في انتقاله من السواتر الترابية المحروثة ببقايا الأشلاء المحروقة، والمقطوعة، والمعطّلة، الى ليل المدن، مراقباً المدينة العراقية في دورة واسعة للألم : البصرة وهي تنام في ظلال الجنود، وبغداد وهي تصحو على غربة أرواحهم .. لم تكن المدينة بين يدي غير انسان يتبدد ومن غبار تبدده تنشأ القصص، وفي نشوئها تتجسد طرائقنا لإدراك العالم ورصد تجربتنا فيه. كانت كتابتنا تُعلن بعنف تحولها مواجهتها لدرس الوجود العميق وقد دخلنا الحياة من باب الموت، هل قلت ذلك من قبل؟ ما لم أقله بعد هو أن الموت بالنسبة لنا وجه الحياة وباب واسع من أبوابها المبهمة .. ترى هل كان بابها الأوحد حيث لا تؤدي أفعالنا إلا إليه؟ وهل وجّه مثل هذا السؤال بقسوة محمولاته قصتي لتلتقط ظلال ألعابه على وجوه أناسنا المجهدة؟

مع (على دراجة في الليل) كان الإنسان يراقب في صمتٍ كائن الحرب من حوله، مع (العبيد) كان الإنسان قد اقترب من وحشة الكائن ملتقطاً ظلال يديه على الأرواح والأبواب والجدران، مع (ملاعبة الخيول) يكتب محاولته في التذكر والنسيان، نسيان ما حوله وتذكر فردوس الطفولة بسعاداته الآفلة، وهاهو مع (إغماض العينين) يرصد وقائع ميتته حيث يُذبح على جانب الطريق قبل الدخول إلى بغداد بكيلو مترات قليلة “هكذا بلا سبب أو بسبب بعيد بالنسبة له وغير معقول، يرى نفسه في اللحظة التي يتم فيها ذلك، وتلك مفارقة القصة، فهو يواصل رؤيته حتى بعد أن يذهب القتلة مخلفين جثته بين جثث كان قبل وقت يتحدث مع أصحابها “(4).

* * *

لن يفكر الأبناء بالأحجية طويلاً

لن يسألوا عن لغز أعمارهم

لقد أخذهم السؤال بعيداً

أبعد مما ظن أهلوهم

إلى مفازة من دمٍ وكلمات.

ـــــــــــــــــــــــ

(1) محمد خضير، على دراجة في الليل، مجلة(الأقلام) العراقية 5ـ6/1997: 93

(2) ينظر: سوزان لوهافر، الإعتراف بالقصة القصيرة، ت محمد نجيب لفته، دار الشؤون الثقافية، بغداد 1990 : 29

(3) لؤي حمزة عباس، على دراجة في الليل، قصص، دار (أزمنة) عمّان1997 : 10

(4) لؤي حمزة عباس، إغماض العينين، جريدة(المنارة)البصرية ، العدد319 في27/11/2006