إيناس حليم

“ضحك من تقلب الوجوه بفعل الزمن. ضحك؛ لكن في صميم قلبه كان يذبح نفسه!”

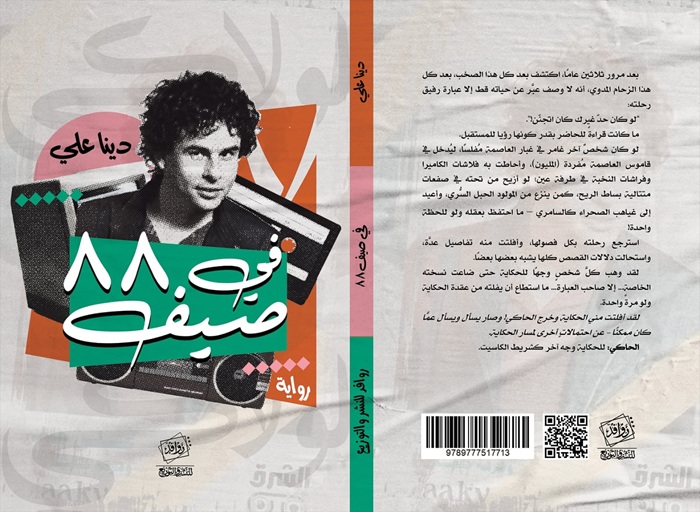

في روايتها “في صيف 88” الصادرة عن دار روافد، والتي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس، تكتب دينا علي الحكاية على شكل لحن قديم يخرج من كاسيت مغبر في درج الذاكرة، لحن يجعلنا نُصغي للزمن لا نُطالعه، كمن يُقلّب شريطًا نُسي في مسجّل السيارة، تُعيد إلينا صدى زمنٍ انطفأت فيه الأضواء فجأة، وبقي الصوت وحده يحوم في المكان.

تُقدم الرواية قصة علي حميدة وهالة شاهين، لا باعتبارها سيرة متخيلة لفنان، أو حكاية حب من طرف واحد، ولكن ترويها من خلال نص دقيق وعاطفي، بالاتكاء على هيكل سردي مغاير يستلهم شريط الكاسيت كفكرة تنظيمية وبصرية وشعورية، كوجهين متقابلين العلاقة بينهما ليست ظاهرية أو تقنية فقط، بل وجدانية وعميقة، لا تكتمل الأغنية إلا بهما. فالوجه الأول يرصد شذرات من حياة المغني علي حميدة، بينما يتتبع الوجه الثاني رسائل معجبته هالة شاهين، تلك الرسائل التي لا تصله أبدًا، لكنها تكتَبها كوسيلة للنجاة -النجاة من انكسارها ربما-. هذا البناء السردي الفريد يمنح الرواية طابعًا صوتيًا، وكأنها بثّ إذاعي طويل تتكرر فيه نغمة الوحدة كما تتكرر لازمة “لولاكي… لولا لولا لولا”.

فالكاتبة هنا لا تقدم سيرة تقليدية لعلي حميدة، بل تنتقي لحظات محددة، مكثفة، تختزل حياة متشابكة، منطلقةً من شغفه بالموسيقى في صحراء مطروح، حيث هرب بصوته من الجغرافيا وهو يخوض غمار المدن كمن يُغامر على رقعة شطرنج ضبابية، ويخرج من دفء القبيلة إلى قسوة العاصمة، ثم صعوده الصاروخي مع أغنية “لولاكي”، ثم هبوطه القاسي تحت وطأة الشهرة والضرائب والخذلان. هنا توجه الكاتبة عدستها التي تبحث تحت طبقات النجم اللامع لتكشف هشاشة إنسان عادي أمسى عالقًا بين المجد والنسيان.

اللحظة التي حمل فيها الميكروفون في أمريكا لم تكن لحظة انتصار، بل لحظة مواجهة مع الذات، المسرح مرآة، والجمهور غلالة من أشباح.. المسرح لا يقدّمه للعالم، بل يعيده لنفسه: كل مرة يمسك الميكروفون، تنفتح بوابات الألم، ويتحوّل التصفيق إلى صدى بعيد لوحدة أقدم من الأغنية نفسها. لا يرى جمهوره، بل يرى طرقات شبابه، ظلال الخيمة، رائحة الرمل، ويده الممدودة نحو نغمة خافتة لا يعرف مصدرها.

تُعمّق الكاتبة فكرة أن الشهرة لم تكن له خلاصًا، بل مأزق، حيث اختنق بالصورة التي أحبّها الجميع، وهو ربما لم يعرف نفسه داخلها. هذا ما تصوّره الرواية بحساسية مفرطة، دون افتعال أو مبالغة: نجم لا يلمع بقدر ما يشتعل من الداخل، يحترق كلما أُعيد تشغيل صوته.

على نحو آخر تتماهى شخصية هالة مع مصير علي حميدة، رغم أنها لم تلتقِ به أبدًا، تعيش معه علاقة حب من طرف واحد، حيث تتحول موسيقاه إلى معادل شعوري لوحدتها العاطفية والوجودية، لتتشكل علاقة تستطيع أن تراها من خلال عدستين مغايرتين؛ إحداهما مشوهة لكنها صادقة، والأخرى جميلة لكنها مزيفة. فهالة لا تبحث عن فنان، بل عن صورة مشوشة لذاتها غير المستقرة، حتى وهي تحاول البحث عن ذلك الاستقرار في صديقتيها رشا ولمياء اللتين تعيش كل واحدة منهما في تردد إذاعي مختلف.. كأن الأصوات لا تلتقي رغم القرب الظاهري. هذا التوازي يتكرر على مستويات عدة، فالوحدة ليست حالة فردية، بل شعور جماعي يربط بين بطلين لا يعرفان بعضهما، وبين البطلة ومحيطها، تتكرر صيغ الوحدة في حياة البطلين، رغم تبدل الأوقات والأماكن.

توازن الكاتبة ببراعة بين التوثيق لسيرة علي حميدة والاستقصاء لمساره النجم، وبين التخييل فيما يخص شخصية هالة، دون أن تطغى تقنية على الأخرى. هنا، تصبح الذاكرة هشّة، مثل الصوت المشوش في شريط قديم، وتصبح الرواية نفسها مجازًا لهذا التداخل بين الخيال والحقيقة. هذا المزج بين التوثيق والتخييل، ربما يضع القارئ في قلب سؤال مركب: ماذا نفعل حين تنقلب الرموز إلى مرايا لخيباتنا؟ هل نحب الفنان لأنه يشبهنا، أم لأنه يمثل ما نريد أن نكونه؟ وعندما يسقط من ذروة المجد إلى هوامش الحياة، هل يسقط وحده، أم يسقط معنا جميعًا؟ الرواية لا تجيب، لكنها تسمح لتلك الأسئلة أن تتردد مثل صدى الأغنية التي نحفظها.

تحافظ الرواية على إيقاع سردي موسيقي لا يخلو من نغمة حزينة مكررة مثل لازمة الأغنية الشهيرة، فبينما تروي الكاتبة الحكاية يتخلل الحكي نغمة سردية ناعمة، تتردد كصدى لحن قديم، يحوّل كل مشهد وكل جملة إلى ما يشبه الكورال الداخلي لهالة، وللقارئ. الإيقاع هنا ليس في الجمل فقط، بل في توزيع الفصول، في اختيار اللحظات، وفي الصمت بين الرسائل. هذا التوظيف الموسيقي استخدمته الكاتبة كوسيط شعوري يحمل ما لم تُفصح الشخوص عنه، فنجد أن الرواية هنا لا تحتفي ببطولة، بل تنزع القناع عن الهشاشة، لا تصنع ذروة درامية كبرى، بل تظل نبرتها منضبطة كما لو كانت تقاوم الانفعال، حتى انكشاف سر هالة في عدم اعتراف أبيها بها، لا يُقدّم بوصفه لحظة تفجير سردي، بل كجزء من النغمة المتصلة. فالرواية لا تحتفي بالحدث بل بالإيقاع، بالشعور الذي يبقى بعد انطفاء الحكاية.

“شغف بالموسيقى دفعه من صحراء مطروح للإسكندرية للعاصمة لليبيا للكويت. شغف من أجله قامر على رقعة شطرنج ضبابية. تشكلت أسراب الكراهية والرفض حوله كرماد جثامين القديسين- كالهالات التي شبعت من النور. كان يعلم أن كل هذا الرفض، رفض له لذاته؛ مما ألقى بظلاله على نفسه. كان يعلم أن كل هذه الأقاويل ستلاحق نفسه إلى الأبد.”

بهذه اللغة الشاعرية المليئة بالأسى، تصوغ الكاتبة سيرة صعود وهبوط نجمٍ لم يُنصفه الزمن. المجاز هنا مكثف وعضوي، كل مشهد محمّل بدلالات أعمق من ظاهر السرد، لا يُستخدم المجاز هنا كتجميل بل كوسيط للحقيقة – يحوّل المعاناة إلى نثر، والخسارة إلى إيقاع عبر لغة مشغولة بحساسية شديدة، لا تكتفي بسرد الأحداث بل تنحتها نحتًا بصريًا وشعوريًا.

من ناحية أخرى، تكتب دينا الزمن في روايتها بصيغة تنحاز إلى التأمل الداخلي عوضًا عن التأريخ.. لا تكتبه كمرحلة، بل ككائن هش؛ حيث التسعينات هنا ليست خلفية، بل شخصية ثالثة، نراها في تفاصيل الزلزال، في مشهد “الإثنين الأسود”، في بوسترات المغني على الفاترينات، وفي نغمة الحنين التي لا تكتمل أبدًا. تُعيد الكاتبة تشكيل الزمن كما يُعاد تدوير صوتٍ قديم، تخلع عنه بهجة النوستالجيا الساذجة لتقف على مسافة من ذلك الحنين، مسافة تسمح بإلقاء الضوء على كل ما يكشف نتوءاته وهشاشته.

“مرت عدة أشهر على الإثنين الأسود – النهار الذي وقفت فيه نساء مصر بملابس النوم على الطرقات مذعورات منكوشات الرأس. اجترن أولادهن على السلالم بهلع كما يجتر المسافرون حقائبهم للحاق بالطائرة. النهار الذي عرفت فيه كل مصر أغلى ما عندها لتصطفيه وحيدًا في اللحظات الأخيرة بلا حسبان، بلا دقة تفكير واحد. تهدمت البيوت، وتهاوت الأرواح، وبين ركامها كانت لنا جميعًا ذكريات متفاوتة. اختبرنا جميعًا لأول مرة ماهية الزلازل، غير أننا اختبرنا شيئًا آخر أمرّ وأفدح. تسلسل الهجمات الإرهابية على السياح الأجانب في فقرات الأخبار التليفزيونية”.

تُوظّف الكاتبة هذه المشاهد كجزء من المناخ الشعوري العام، فالرواية ليست عن الماضي، بل عن أثره، عن الخدوش التي لا تظهر في الصور، عن وحدتنا التي لا نراها إلا عندما يغني الآخر ما نشعر به.

ما تطرحه الرواية كذلك هو سؤال الاندماج والاغتراب.. علي حميدة، القادم من الصحراء، لم يُحتضن بالكامل في العاصمة، شهرته لم تحمه من الإقصاء، كما أن هالة، الطالبة في كلية الإعلام لا تجد صوتها وسط الزحام. كلاهما عالق في مساحة بين الهامش والمركز، بين الضوء والظل. والمدن، كما تُصوّرها الرواية، لا ترحم، بل تلتهم.

لفتني أيضًا أن الكاتبة اختارت ألا تتناول بعض المحطات المثيرة في حياة علي حميدة مثل اتهامه بالمثلية، رغم أهميتها الإعلامية في مسيرته. من ناحيتي لم أرَ هذا الغياب تجاهلًا، بل اختيارًا لزاوية سرد محددة ترفض من خلالها الكاتبة أن تتحول الرواية إلى سيرة دعائية أو استعراض لحياة فنان، مما يُشير إلى أن الكاتبة لا تسعى إلى الإثارة، بل إلى الفهم، ومع ذلك، فإن الإشارة المحايدة إلى هذه القضية، حتى ولو في الهامش، كان يمكن أن تمنح الرواية بُعدًا تحليليًا إضافيًا حول تعامل المجتمع مع أمور مثل تلك.

“فقدتُ عمري وأنا أتفقّد اللون الأصفر، وما كنت أبحث إلا عن شجرة الليمون! طوال حياتي، لم أترك ورائي أقصوصة واحدة. لم أكتب كلمة … ولا حتى هذه الرواية … سوى قصة وحيدة، كتبتها بلغة غير لغتي، سَمَّيتُها: (تحت شجرة الليمون). استكانت أنفاسي المضطربة فجأة، وأنا أستند إلى جذعها ككتف الأم.

لكن حديقة منزلك لا تنبت فيها أشجار الليمون

منزلك ليس به أي حديقة!”

“في صيف 88” هي رواية عن الطريقة التي نتذكر بها الماضي، وعن معنى الشهرة، ومعنى السقوط، وهي أيضًا اعتراف متأخر بصوت خافت، نستمع إليه فلا نعرف إن كنا نسمع الحقيقة أم مجرد صدى.

دينا علي كاتبة سكندرية صدر لها ديوان “رقم جلوس” الحائز علي جائزة ساقية الصاوي المركز الثالث لجائزة ديوان شعر العامية، ورواية “لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا” عن دار روافد للنشر، ورواية “في صيف 88” عن دار روافد للنشر والتي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس.