د. خالدي وليد

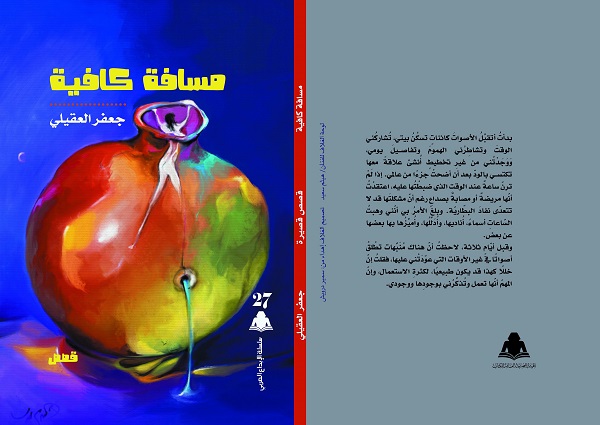

إن المطلع على المجموعة القصصية التي بين أيدينا الموسومة بـ “مسافة كافية” للكاتب جعفر العقيلي الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في طبعتها الأولى سنة 2018م، منذ الوهلة الأولى انطلاقا من عنوانها الذي يمثل المرآة التي تقع عليها عين القارئ، يتبادر إلى ذهنه ذلك الحضور الدلالي المتمركز في استحضار تلك الرقعة الجغرافية اللامحدودة التي تطالعنا في بنيته اللسانية، إذ إنه يوحي إلى اللامتناهي في الفعل والممارسة في برانيته أو عوالمه الخارجية، ولكن الحقيقة التي نستطيع أن نستجليها، أن هناك احترافية اضطلع بها القاص أثناء عملية التوظيف تدعو المتلقي إلى التساؤل والتفكير، حيث يقيم بين المقروء واللامقروء علاقة ديالكتيكية متبادلة تضفي على النص شكلا فنيا يستدعي قراءة دينامية، وبهذا المعنى، تتحقق هذه التقنية بناء على السرد الذي يعتمد على ثنائية الانغلاق والانفتاح عن طريق كسر خطية الحكي المتعارف عليه عبر كفاية تعبيرية، أتاحت للكاتب التلاعب بنظام القص في مبناه الحكائي، والشيء اللافت للانتباه أن هذه الطريقة المتبعة في أسلوب الكتابة جعلت من لعبة الحياة إطارا مرجعيا في انتهاج هذا النوع من السرد.

وبكيفية جلية تتولد هذه الصورة الحية كصدمة نفسية تغير من قناعة القارئ وما ستبطنه في قرارة ذاته على مستوى الخطاب أو الحكي، ونعاين هذا الأمر في القصة التي افتتح بها المؤلف مجموعته القصصية “تصفية حساب ” يقول السارد في أحد مقاطعها ” استعدتُ مكانه الذي استباحه، وتشبّثتُ به مستسلما لغوايةِ الكتابة. وفي الأثناء كان قلقٌ يساورني من أن يعودَ ويسلِبَني ما تبقّى لديّ من ورقٍ وكلمات!” وعليه، فهذا مؤشر على صعيد الموقف ينبئ عن براعة اختيار العنوان الذي يبدو في ظاهره شكلا ومضمونا بسيطا ينحدر من لغة مباشرة معزولة عن المتن الحكائي، كما يتراءئ لنا في بداية العلاقة التي تجمع بين المتلقي والعمل الفني، وهنا، لابد أن نشير إلى المعاني والدلالات التي تكتنزها عتبة النص في عمقها، مما يعكس قدرتها التي تتراوح بين الاستباق والاسترجاع.

وتماشيا مع هذا الإطار، يمكننا أن نقدم جوابا شافيا عن الطرح السالف الذكر، انطلاقا من تقاليد الكتابة السردية الحاملة في طقوسها لصياغة مضللة حاملة لحزمة من الانزياحات الدلالية المراوغة، وذلك في ضوء علاقتها مع المحمولات السردية التي تصب في أدق تفاصيل العمل الإبداعي المستفز لذائقة المتلقي، والتي تكشف عن خيوط تجارب من نوع خاص، تجر القارئ إلى هذه المساحة الشاسعة من خلال إبراز قيمة ذلك الإشعاع المركوز في النفس البشرية الحامل لشعلة الأمل اللامحدودة داخل كينونتها، نستحضر هذه المشهدية الدرامية في قصة ” مسافة كافية ” التي هي عنوان المجموعة القصصية، كمغامرة مفتوحة على التجديد، تتجلى عوالمها في تلك الأوضاع المضطربة التي أخلت بالعلاقة بين الزوجين، والتي اتسمت في جوهرها بالهشاشة والضبابية في منحنى انخفاضي متدني على مستوى السلوك والمعاملة، ومن جهة أخرى، استدعت في سياقها العام إيجابية تمثلت في تطوير خطة من حيث الشكل والمحتوى؛ تضمن للطرفين السير الحسن الذي يترك تأثيرا واضحا على العلاقة بينهما، وبهذا المقتضى يقول ” ظهيرةَ اليوم التالي، أرسل لها نصّهُ على بريدها الإلكتروني، طالبا منها قراءته بوصفها صديقة. وعلى فوره، فتح ملفا جديدا في حاسوبه، وبدأ يملأ البياضَ بقصةٍ أخرى من بطولتها، فيما أراد لحضورِه أن يتوارى، على نقيضِ ما كانَ في خُطاطتِه أمس!”

ولعل ما يستوقفنا من هذا المقطع السردي الأبعاد التي يحملها في أحشائه وطياته، والتي تكشفها أحوال الشخصيات والأحداث المحيطة بها المليئة بالتوتر والقلق، وبناء على المادة الحكائية نستنتج أن الكاتب جعفر العقيلي يقود بخطانا إلى نقطة في غاية الأهمية، مفادها التأسي بالحياة متخذا منها قدوة بحيث تدخلنا ضمن عوالم المجابهة التي تصب في قالب واحد، أي كمتمرس خبير يجيد قواعد اللعبة التي تضطلع بها الحياة في شتى المجالات، ويتعلق الأمر، في رصد الجوانب السيكولوجية التي يراد منها تفعيل ميكانيزمات التوجيه، إذ من خلالها تدرك الذات داخل نسقها الاجتماعي الظروف والملابسات التي تتربص بها تحت عباءة نظرة شمولية ماكروسكوبية، ويتبدى، هذا، في نطاق التفاعل الذي يساهم بشكل أو بآخر إلى تحديد وظائفها وتحقيق أهدافها.

وبالتالي، تتحدد إحداثياتها عبر رسم مسارات تتكيف مع التطرف العنيف بكل أنواعه وتأثيراته الذي تمارسه الحياة على عامة الناس، وتأسيسا على ذلك، اقتضت قواعد اللعبة من منظور القاص أن يمارس الفرد حضوره في تحريك عجلة الواقع بما يتساوق مع طبيعة الحياة، مبرزا أهمية ذلك من خلال تحقيق الاتزان والانسجام حتى لا تلفظه أمواجها المباغتة، ولنا في هذا المقام أيضا خير دليل في قصة ” كمستير ” وهي لعبة شعبية، جعلها الكاتب عبر التنقلات الدلالية أشبه ما تكون بلعبة الحياة في صورها التجديدية المتوحشة والمضللة، فمثلما يتقمص الأطفال هذه الأدوار في حركية استمرارية غير متسلسلة منطقيا، كذلك هو الشأن مع هذه الحياة؛ وينصب الاهتمام في هذا الصدد، بنبرة تشي بالاعتراف على أن هذه الأخيرة دائما ما تطالعنا بالمفاجآت، وبما هو خارج عن حسابات الإنسان، وبما هو صادم وغير متوقع، يتماشى مع مقتضيات تفكيرها المترامي الأطراف، رغبة منها في الحفاظ على مكاسبها بطرق ملتوية مخاتلة، محكومة بمنطق الاستحواذ الذي يتعارض مع رغبات ومشاعر الطرف الآخر.

وتبعا لذلك، تكون بهذه السمة البارزة تشبه حياة النفاق في عدائيتها المتخفية، التي تتحدد خصائصها وميزاتها عن طريق زئبقية الفعل أثناء الممارسة، والحاصل أن هذه الرؤيا نتبين معالمها في قول السارد ” حينها راودتني رغبتي التي بدأتْ منذ ثلاثين عاما ونيّف وما زالت عصيةً على التحقّق؛ أنْ ألعبَ ” الكُمُستير ” مع قريني؛ أغافله و أمسك به. مددتُ لساني، ثُمَّ أعدتُهُ إلى فمي بلمْحِ البصر، توقّعْتُ ألّا يفطنَ لحركتي هذه، لكنّه كرّرها بحذافيرها. بصقتُ في وجههِ حَنقا، فَردّ الّصاعَ صاعَين، حتّى شعرتُ أنّ وجهي تَعكّرَ بسائلٍ لزج. لَكَمْ كرهتُ هذا النِّدّ الذي لم أحمل أُلفةً تجاههُ منذ معرفتي به “.

وهنا نستشف أن هذا الند المعاند والمنافح والمقاوم، لا زال باقيا على هذه الشاكلة مشكلا في ذلك تهديدا أنطولوجيا في مجاوزته للنمطية المعيارية والاعتيادية التي تصب في خانة الألفة، وفي الوقت نفسه هي نظرة بانورامية تؤكد بوضوح رؤية القاص، حيث تتجلى في عبارة ( لم احمل ألفة تجاهه منذ معرفتي به ) إذ تحركها رحابة روحية تفوح روائحها من منطلق الإزاحة كعملية تنقيب وتحوير وتقليب؛ انطلاقا من خلق وعي إنساني ناضج، ينهض على أسس تدعو للتعايش والمسايرة والمواكبة، من خلال تجارب متفلتة ومتمنعة، نتلمس ملمحها الجوهري في بنية صراعية، بما تستوجبه الحياة الطبيعية بحلوها ومرها، والمتمثل في ذلك الظهور المتكافئ المتزن الذي يؤثث لمحطة من محطات الانبعاث والإشراق، والتي تنقلنا من الحالة المادية إلى الطبيعة الروحية أنى تجد الذات مرادها المتجاوز للقلق الوجودي، ويتعلق الأمر، هنا، بإذكاء شعلة الأمل كقيمة مضافة تفتح الآفاق بقدر ما تجدد الأعماق وتذيب الممارسات البالية، انطلاقا من تمرد الأنا المرهون بالرؤى المغايرة التي تنأى عن تقيئ ظل الآخر، وهي قضية في نظر القاص مطروحة للمعالجة والمراجعة الذاتية.

وبوجه عام، فإن هذه الصورة الحية نجد لها أثرا في قصة ” تعايش ” ممثلة في آلية الرفض والتغيير، وفي هذا السياق، يقول ” بهذا الانقلاب في حياتي، بدأتُ أعي ما يقصدونهُ بـ ” البيت ” : أن تَكُونَ أنتَ ملْكَ نفسِكَ، وأن تفعلَ ما يحلو لكَ، دون أن تشعرَ أنّكَ مُراقَبٌ من أحدٍ، ما دامت السّتائرُ الزّرقاءُ السّميكةُ تنسدلُ لتغطّي زجاجَ النّوافذ الشّفيف!” إذ تجد الكينونة نفسها وجها لوجه مع ما هو غير مألوف ومرغوب في اندفاعية حماسية، تتلاءم مع القضايا الإنسانية بالخروج من تلك الحالة الممتدة من الصمت، وهنا يصبح الأمل بمثابة عنوان بمحمولاته الثقافية والسيكولوجية حاملا لقوة في مواجهة الصعاب والشدائد التي تنبذ كل صور التشاؤم والعجز واليأس، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أشرعة الأمل كحبل سري يعقد صلة وثيقة مع عناوين القصة كاملة، يشكل في جوهرانيته عصب النجاح بالنسبة للإنسان، ويتأتى هذا في الإمساك بزمام قواعد لعبة الحياة.

وبالتالي، فإن هذه القدرة تكفل له الاستمرارية والديمومة التي تجنبه مزالق الوقوع في فخ لحظات التراجيديا الجامدة، ضمن براديغم يضرب بعرض الحائط ثقافة وتفكير الأمس الراكض المتحجر الذي يفكر ويخطط بطريقة آلية؛ لأن هذا الأخير في نظر الكاتب أشبه ما يكون بقصة موت لم يتم الإعلان عنها، نتيجة النمطية والاعتيادية في التصرف والسلوك المجافي للأسئلة الأنطولوجية، وبصورة أدق يعلن عن تناهيها وتلاشيها، والحال هذه، دللت عليها بعض النهايات التي حظيت بها المجموعة القصصية، بحيث يكون لها تأثير واضح على القارئ بصفة مباشرة، ويضرب لنا القاص مثالا على ذلك في قصة “تعايش” ويبرز هذا بجلاء في صوت جرس الباب والمنبهات المجتمعة التي أحدثت سلوك القفز بطريقتها المفاجئة والمباغتة، إذ شكلت البؤرة الرئيسة التي نستقي منها إدارة التفكير الخاطئ في مساراته التي تمكننا من تحديد الوضع الحالي المتردي، يقول في هذا السياق ” قفَزتُ باتّجاه المُنَبِّه الأقربِ إلى سريري، وحاولتُ كَتْمَ أنفاسِه، فلمْ أُفلحْ. وكذا كانت الحالُ مع البقيّة في أرجاء البيت واحدا واحدا، فتيقّنْتُ أنها تتحدّاني. حتّى صديقي -جرس الباب- تمرّدَ عَلَيَّ، ورفضَ الاستجابةَ وأنا أتوسل إليه كي يَصمت. عندها حملتُ ما تيسر من أغراضي في حقيبةٍ وهرولتُ إلى الشّارع مُعْلِنا هزيمتي “.

وعبر الأمثلة السابقة واللاحقة، يحاول الكاتب جعفر العقيلي ترجمة الواقع وإعادة تأويله، إذ نجده يولي اهتماما كبيرا في عمله الفني تسليط الضوء على لعبة الحياة، من خلال تلك الإنتاجية البراغماتية التي تضع لها مكانا في حيز الشق الإيجابي، تجعل من الأنا انطلاقا من أساليب الحكي المتنوعة في معمارها السردي يعيش حالة من حالات الفطنة والدهاء، تقود بيده لأن يقف على قدميه، من خلال الدور الذي يضطلع به الذكاء الوجداني الذي يكون له قدرة كبيرة على ترشيد الحياة السيكولوجية والسوسيولوجية التي ترفع من معدل التوازن، الذي تستمد منه الذات قوتها وحضورها، وعن طريقها تستطيع أن تتلاءم مع تلوينات الواقع المعيش.