حاوره: مازن حلمي*

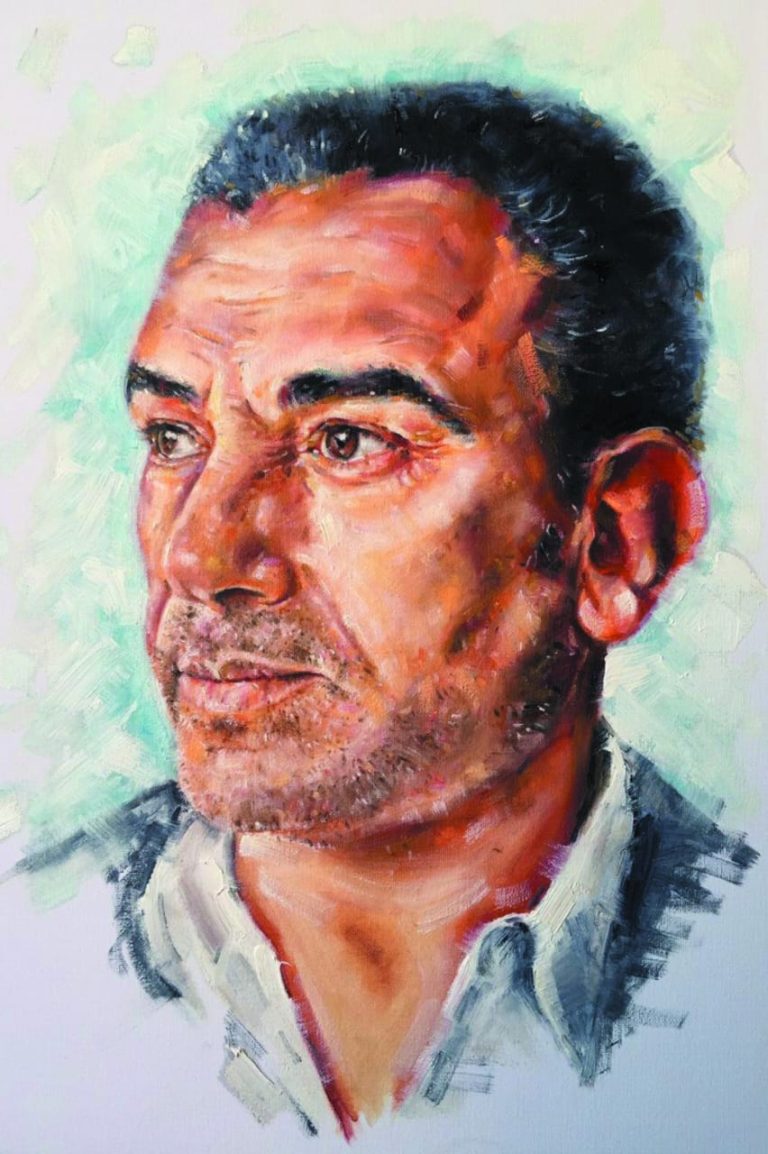

فكرى عمر، قاص وروائي مصري، من سلالة الحكائين الكبار أمثال “خيرى شلبي – محمد البساطي – يوسف القعيد”. كتاباته تُعبّر عن هموم الفرد والجماعة في الريف المصري. لا ينحاز إلى التجريب المفرط في الشكل، أو الاستعلاء على القارئ. هو يسلك أسهل دروب الفن وأعمقها في آن واحد، فالبساطة و موسوعية الرؤية هما شعاره في الكتابة. يكتب مثلما يعيش بهدوء ورويّة. خطواته قليلة، لكن أثرها لا يُمحَى. حصل على عدّة جوائز وتكريمات منها: المركز الأول في مسابقة المجلس الأعلى للثقافة للمواهب – دورة إبراهيم أصلان عن رواية (الزمن الآخر) 2012م، وجائزة المسابقة المركزية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عن روايته (فُلْك النور) 2020م، وجوائز أخرى في القصة القصيرة. صدر له خمس روايات، وأربع مجموعات قصصية.

في هذا الحوار نتعرّف عن قُرب على عالمه، وشخصيته الإبداعية.

– لكل كاتب منبع ومخزون ثقافي يمتح منه إبداعه، ما هي أهم الروافد التي ساعدت في تكوينك المعرفي والابداعي؟

في كل مرحلة كانت هناك روافد مهمة. فتحت أول كتاب قصصي في العاشرة من عمري تقريبًا، وجدت نفسي محاطًا بكتبٍ كثيرة ورثناها عن جدي لأبي، رحت أُقلِّب الصفحات ذات المعاني والكلمات الغامضة على الطفل حينذاك، حتى تآلفت مع كتابٍ مليء بقصص مشوقة عن بشرٍ ذوي قدرات خارقة، ورحلات ساحرة إلى أقاصي الأرض. إلى جانب ذلك كانت مُدرِّسة اللغة العربية تختار قصصًا من ألف ليلة وليلة، مخصصة للأطفال، تقرأها لنا أحيانًا. وكان الراديو بالبيت بدلًا بالتليفزيون الذي أَجَّل أبي شراءه؛ ظنًا منه أنه قد يعطلنا عن الاجتهاد الدراسي. كان هذا الجهاز الصوتي يُلوِّن حياتي بخيالاتٍ لا تُحدْ.

شَغُفت بسبب هذه المواقف بالكتب والحكايات. في الصبا والشباب كان العمل بحِرفٍ مختلفة، ثم اشتغالي بعد التخرج من الجامعة مُدرسًا للمرحلة الابتدائية، وحرصي على التوازن ما بين قراءة الكتب والحياة وسط الناس.

– يبدأ الكُتَّاب عادة بكتابة الشعر لا القصة أو الرواية. لماذا اخترت السير في اتجاه القصة من البداية؟

لدي تَعلُّق كبير بالقصص. يعود الأمر إلى ما ذكرته عن مرحلة الطفولة بالذات، واللعب، وجلسات السمر أيضًا ليلًا وسط الأصحاب؛ حتى شكلت قصرًا للحكايات، كانت أبوابه كلها مُشرعة أمامي، وفي الليل المؤرق بأحلام اليقظة قبل أحلام النوم بنيت لنفسي عالمًا خاصًا من البطولات، والأساطير.

– أنت من الكُتاب الذين يعيشون خارج أضواء القاهرة. تتماس مع بيئتك وحال الناس فيها من خلال الكتابة عن واقع الريف في دلتا مصر. برأيك ما الفارق بين كتابة المدنية والريف؟ وهل البُعد عن العاصمة يحقق للكاتب امتياز أم مظلومية في عصر الاتصالات الحديثة؟

الرواية ابنة الأسئلة الوجودية، المصائر المعقدة وأنماط الناس المتباينة. بهذا المعني هي ابنة المدينة، والريف، والواحة، وكل مكان به إنسان مغامر، أو عاشق، أو حائر. لكن يمكن القول إن رواية المدينة ترتبط أكثر في ظني بالتركيز على أنماط البشر الغريبة، وعلاقتهم ببعضهم البعض، ذلك الأمر الذي يدعوك للتأمل في أسبابه ما بين سماتهم الذاتية أو ما تشكل منها نتيجة الضغط الاقتصادي الذي يسهل ملاحظة أثره الاجتماعي هناك قبل أي مكان آخر، وأحلامهم في تجاوز ذلك.. إلى جانب التحولات الضخمة، وأسئلة التاريخ.

ابن الريف غالبًا يعيش عالمًا متصلًا ما بين الماضي والحاضر، عالمًا يقترب فيه الناس أيضًا من الأرض بصورة هائلة، يرون فيها الإنسان واحدًا من الكائنات، صحيحٌ يتفرد عن البقية بعقله واستثمار إمكاناتها إلى حد ما، لكنه ليس سيد الطبيعة المُطْلق، ولا المُحرك الوحيد لأحداثها؛ لذلك لا تجد غالبًا رواية ريفية تاريخية بالمعنى الذي نراه الآن إلا إذا كانت في إطارٍ رمزي، فابن الريف مشغول غالبًا برؤية واقعه المتشابه والمتكرر عبر أزمنة طويلة.

التواصل بالقاهرة أدبيًا أمرٌ لا غنى عنه في ظني لأي كاتب مهما تطورت وسائل التواصل والاتصال. أعيش واكتب هنا، وأنشر إبداعي هناك بالجرائد، والمجلات، ودور النشر الخاصة، أو وزارة الثقافة.

– ثمة انشغالات ذهنية، وميتافزيقية تؤرقك عن الموت والعالم الآخر واضحة في رواية (الزمن الاخر)، إلى جانب الانخراط في هموم، وأحوال الناس. يتضح هذا أكثر في مجموعاتك القصصية. كأنك تُحلِّق بجناح في السماء وتجرُّ الثاني على الأرض. وضح ذلك؟

سؤال الموت هو سؤال الحياة. كُلٌ منا يعيش أو يتعامل مع الآخرين وفق رؤيته للميتافيزيقا، وما وراء الحياة. هناك من يتراخون، أو يؤجلون استثمار تلك المنحة العظيمة؛ لاعتقادهم أنها مجرد ممر مؤقت، وغير مهم بين عالمين. بدافع هذه الفكرة كتبت رواية (الزمن الآخر) التي حازت جائزة، وصدًى واسعًا في النقد والقراءة. ولا أزال أذكر جملة احتفاء قِيلت في حقها: “إنها رواية البشر جميعهم. كل من سيقرأها سيتمنى لو كان هو كاتبها”. أما الانشغال بهموم الناس فهو ليس ترفًا، بل اختيار مسؤول. أنا جزء من نسيج المجتمع، أعيش فترة زمنية ملتبسة، ومرتبكة سواء بالنسبة للمحيط المصري والعربي، أو بالنسبة للعالم كله وتغيراته غير المتوقعة. لا يمكن الإفلات من التفكير المتواصل بكل هذا.

– مازال السؤال القديم عن العلاقة بين الشكل والمضمون، الفن للفن أم الفن للمجتمع مطروحًا وإن كان بلباس جديد. من خلال رحلتك الطويلة في الكتابة: هل الكتابة أسلوب، أم قضية؟

الأدب أسلوب فريد يحمل معنًى إنسانيًا. هو الشكل الذي يحمل مضمونًا، لكن لا يعني ذلك أن يتحول الكاتب إلى مجرد تقني يبحث عن موضة التجريب دون أن يكون وعيه أصلًا مواكبًا لهذا التجريب، ولا يُحوِّل نفسه إلى بوق لصالح جهة، أو حزب، أو فكرة، فهذا مكانه المقالات لا الفن.

– يستطيع الكاتب الآن أن يتعلم الكتابة سواء قصة أو حتى شعر، ويفخر بعض الشباب أنه خريج ورشة الكاتب الكبير (فلان) على ضوء أن ذلك يجرى في جامعات أمريكية وأوربية منذ زمن بعيد. ما هو رأيك من كتابة الورش، وبماذا تنصح كاتب شاب أي طريق يسلك؟

هناك منهج إبداعي يُدرس لمدة معينة، حيث الاهتمام بتحويل الموهبة إلى احتراف من خلال فهم عدد من التقنيات، وكيفية قراءة الأعمال الإبداعية وتحليلها. يمكن أن تفيد الورش هنا في ذلك، لكن لا أظن أنها يمكن أن تصنع كاتبًا بلا موهبة، أو تضعه على سلم الأدب لمجرد الدراسة والتخرج فيها. في النهاية سيبدأ الإبداع حين يعثر كل واحد على أسلوبه الخاص.

– حدثنا عن مطبخك القصصي. من أين تبدأ عندك الرواية أو القصة؟ ما هي محرّكات الكتابة لديك؟ وهل تتبع نظام معين في التحضير أو عمل ملفات أو أبحاث عن موضوع روايتك؟

كثيرًا ما تبدأ القصة عندي بصورة. يكون الأمر في البداية أشبه بغمامة غير واضحة التفاصيل، لكني لا أجلس للكتابة إلا مدفوعًا لذلك وقد ارتبطت الصورة بإحساس داخلي، أو ملامح حكاية، فإذا بدأت أحرص على إنهائها في جلسة واحدة، وهناك قصص كان سببها موقف رأيته أو عشته.

أما الرواية فتبدأ بفكرة، أو شخصية. أظل وراءها أيامًا، أُطوِّرها في رأسي، وربما أنسى تفاصيلها لبعض الوقت، فإذا هي تعود إليَّ فجأة وقد تبلورت معالمها تقريبًا. حين أشرع في كتابتها أحرص على أن يتواصل ذلك يوميًا حتى أنهيها. بعد ذلك مرحلة المراجعات الكثيرة سواء بالنسبة للقصة، أو الرواية.

– معظم الكتاب يعملون إمّا في الصحافة والبعض الاخر في مهن ووظائف بعيدة عن المجال الثقافي. من خلال وظيفتك كمعلّم ما تأثير المهنة على إبداعك؟ وماذا أخذت منك وأعطتك؟

مهنة التعليم شاقة، وتلتهم وقتًا كبيرًا، لكن فرحتها تبدأ حين تلاحظ ذلك التأثير والتطوير الذي صنعته. منحتني المهنة رغم ذلك قدرة على متابعة تطور السلوك البشري، واستخدام أساليب مختلفة للتأثير، والصبر.

– الانتشار الكثيف للجوائز والمنح والسفريات في الآونة الاخيرة، ما تأثيرها على الكاتب، وأساليب الكتابة؟

المنح والجوائز وغيرها تضمن تعويضًا ماليًا، ورواجًا سريعًا للكاتب. هي جيدة شرط ألا تبني داخله رقيبًا ضد حريته، وألا تكون منحة ضريبتها الصمت كثير الكلام.

– للنقد دور حيوي في توجيه المبدع والكشف عن مكامن تجربته. حدثنا عن موقف النقاد من إبداعك، وما رؤيتك للنقد المصري والعربي عمومًا؟

بالتأكيد، تلك العين الأخرى المتمرسة تُفيد. تكشف أمامك نقاطًا محددة. كُتب عن قصصي ورواياتي ونوقشت أكثر من مرة. النقد فعل ثقافي عالمي، وأزمة النقد هنا هي نفسها أزمة التعليم، والثقافة، والفلسفة. نحتاج إلى الإبداع في المجالات الثلاث باستيعاب الماضي، والتفاعل الحر بفِكر، وتقنيات عالم اليوم.

………..

* شاعر وناقد مصري