بيسان عبد الرحيم نتيل

عزيزي،

أكتب لك هذه الرسالة التي أعلم أنها لن تصلك، اليوم 28 من كانون الأول 2024، الساعة 8 و8 دقائق صباحاً بتوقيت القدس. أقول: لم أعد أعدّ أيام العدوان، فالأرقام فقدت معناها في ظل تكرار الألم وتراكم الخسارات. لكن في حقيقة الأمر، أعد الساعات والدقائق والثواني. هذا اليوم كان مختلفاً عن باقي الأيام. كانت السماء ملتحفة بالغيوم، ووجنتاها بلون أحمر. لا أعلم إن كان ذلك بسبب خجلها من عشاق مدينتنا الذين يسيرون متسللين بين الركام، باحثين عن حجر للجلوس عليه، أو ليمارسون عادتهم القديمة بحفر أسمائهم مكان جلوسهم، أم بسبب جرح الغائبين الذين غادرونا تحت الكتل الإسمنتية.

يمضي يوم ويتبعه يوم، والواقع يزداد قسوة على الجميع هنا في غزة. تبدلت معالم الحياة كلياً، لا حديث سوى عن العدوان وآثاره. ومع ذلك، نتمسك ببقايا الأمل، رغم أنها تبدو كخيوط العنكبوت “واهية” تتلاعب بها الرياح.

اليوم كنت ذاهبة من شرق مخيم المغازي، الواقع وسط قطاع غزة، إلى مدينة دير البلح، الواقعة جنوب قطاع غزة. وفي الطريق، كنت أبحث عن وسيلة مواصلات تنقلني إلى واجهتي. كان أطفال المدارس يحملون صحون “التكية” فارغة، ويذهبون إلى الفراغ. وأعرف أنك تعرف حجم الجوع الذي ينهش معدة أطفالنا. كان مشهد صباحاتنا نضحك على باص المدرسة الذي يأتي ليأخذ الصغار باكراً إلى حصصهم الدراسية! كنا نعتقد أننا نجونا من صوت جرس المدرسة وطابور تحية العلم. الآن أعطيك عمراً من عمري وتعدني أن تعيد لي صوت “فدائي فدائي فدائي يا أرضي يا أرض الجدود” بدل صوت المدفعيات والطائرات التي ترشق الرصاص.

الوضع التعليمي في مدينتنا ليس بأفضل حال. منذ بدء العدوان، أُغلقت المدارس أبوابها. أتذكر تلك الساعات بالذات حين تحولت سمائنا من زرقاء عادية إلى موت أحمر يلحقنا، نلملم خطوات الأولاد الخائفين أثناء ذهابهم إلى المدرسة. الآن، تحولت المدارس إلى ملاجئ للنازحين الذين فقدوا بيوتهم، فيما تهدمت مدارس أخرى بالكامل. لم يعد بإمكان الأطفال الذهاب إلى صفوفهم. ترى وجوههم الصغيرة وقد بدت عليها علامات التعب والخوف، وأيديهم التي كان يُفترض أن تمسك الأقلام تحمل الآن بضائع بسيطة يتجولون بها بين الأزقة والشوارع.

لقد اضطر كثير من الأطفال للعمل في بيع المأكولات الخفيفة أو المياه المعبأة. يقفون عند إشارات المرور أو يجوبون الأسواق بأحمالهم الثقيلة مقارنة بأجسادهم النحيلة. ما زال صوت أحدهم يرن في أذني حين اقترب مني وعرض عليَّ شراء قطعة بسكوتة يتم توزيعها في الطرود الغذائية ضمن المؤسسات الإغاثية. مازلت محتفظة بوجهه المغبر وملابسه البالية. كيف نتحدث الآن عن التعليم كأولوية في ظل هذا الدمار؟ الأهل الذين كانوا يحلمون بتعليم أبنائهم وتوفير مستقبل أفضل لهم باتوا عاجزين حتى عن توفير الحماية الأساسية لهم. باتت الهموم أكبر من كل شيء، والخوف من الغد يسيطر علينا.

وأنت تعرف كم كان التعليم مهماً لنا، كيف كنا نتحدث دائماً عن أحلامنا وأهدافنا، عن الطموحات التي رسمناها في دفاترنا. الآن في غزة، صار الحلم بالتعليم رفاهية لا يمكن تحملها. في كل يوم جديد نخسر مزيداً من الأطفال الذين يضطرون للعمل بدلاً من التعلم، والذين يُحرمون من حقهم في الطفولة بسبب ما فرضه هذا العدوان عليهم. وفي السؤال عن التعليم والأطفال أعرف جيداً أننا ما زلنا نلملم أشلاء أولادنا من معدة الكلاب والقطط الضالة.

كلما مررت بجوار مدرسة مهجورة، أسمع في داخلي أصوات الأطفال وضحكاتهم التي كانت تزهر في المكان. أتذكر مشهد الطاولات والسبورة التي امتلأت بالكتابات والرسومات. تلك الأماكن التي كانت يوماً رمزاً للأمل والنهضة باتت شاهداً على الألم والخذلان.

وحينها سألت نفسي: أي منهاج يصلح بعد الإبادة أو حتى أثنائها؟ المنهاج الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية: كيف نعيد التفكير في البرامج التعليمية لأطفال العدوان؟

خلال فترة العدوان على قطاع غزة، والذي استمر لمدة عام، لم يكن القصف مقتصراً على المباني والأحياء السكنية، ولم يكن شكل الإبادة مقتصراً على الإنسان ذاته، بل امتد ليطال المؤسسات التعليمية لتتأثر منظومة التعليم، والتي تعد من أهم أشكال تشكيل الجيل الفلسطيني. شهدت الساحة الغزية طوال فترة العدوان تدمير كامل للمؤسسات الثقافية والمكتبات، مثل: مركز رشاد الشوا، المركز الثقافي الأرثوذكسي، مكتبة الثقافة والنور، مكتبة جامعة الأقصى، مكتبة بلدية غزة، مؤسسة العطاء، المراكز الثقافية لدى لجان العمل الصحي مثل مكتبة العصرية في جباليا، مكتبة جامعة الأزهر، مكتبة سمير منصور، مكتبة البرامج النسائية في خانيونس، وغيرها من المكتبات والمراكز الثقافية التي تم تدميرها. لم يتوقف فعل التدمير على تلك المراكز ليصل إلى بنية المدارس، والتي تعتبر الآن “مراكز إيواء للنازحين” في جميع مناطق قطاع غزة.

تحولت البيئة الصفية لطلاب المدارس إلى بيت “صف دراسي يحتوي على ثلاث عائلات” يعيشه فيه ما يقارب 45 فرداً. يتحول الصف المدرسي إلى بيت صغير: “يأكل، يشرب، ينام، تطبخ الأم، ويستحم في نفس المكان”، بعد أن كان مقعد وطاولة ليصبح مفهوم المدرسة مختلفاً عن الحصص المملة وفسحة بين الحصص، ليكتشف فيها الطلاب عالمهم داخل حدود المدرسة. تضيق المفاهيم، وتصبح تجربة البيت في المدرسة أشد قسوة من امتحانات نهاية العام الدراسي.

وفي ظل كل هذا، يجد الأطفال أنفسهم منقطعين عن صفوفهم الدراسية، ويصبح طابور المدرسة “تكية”، تتحول حقائبهم إلى قوارير مياه، أما بالنسبة للجمع والطرح، هذا الدرس يأخذه حين يتحول “البنك المدرسي” إلى بسطة يبيع فيها الطفل “حقه في الحياة”، الكابونات الإغاثية، ليحصل على بعض من المال يساعد به عائلته. فما هو مجموع الخمس حبات؟

هذا الواقع يفرض تساؤلاً حول كيفية تعامل وزارة التربية والتعليم مع الفجوة الكبيرة التي تسبب فيها الانقطاع المتواصل عن الدراسة، خاصة في ظل الإجراءات الجديدة التي فرضتها، مثل التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، والذي يُشكل تحدياً لمن لا يملكون اتصالاً بالإنترنت أو من يضطرون للتوجه إلى مقر الوزارة لإنجاز التسجيل. لكن التحديات اللوجستية والفنية ليست سوى جزء من المشكلة؛ أما الجزء الأهم فهو سؤال حول طبيعة المنهاج نفسه، وما إذا كان المنهاج الحالي قادراً على تلبية احتياجات أطفال عايشوا العدوان وتعرضوا لانقطاع تعليمي طويل، بعضهم لا يزال تحت وقع الصدمة وحالة الفقد.

تُعبّر السيدة رائدة من دير البلح، والتي تبحث عن معلم لغة إنجليزية لأولادها، عن مخاوف حقيقية حول مستقبل أبنائها التعليمي، وهم الذين كانوا يتلقون أفضل دروس اللغة. لكن الآن، في ظل الانقطاع القسري عن التعليم منذ السابع من أكتوبر 2023، تُشير إلى خشيتها من أن ينسى أبناؤها ما تعلموه.

وأفكر: ما هو مناسب لأطفال العدوان؟

مع استمرار العدوان وأثره المباشر على الطلاب وتعليمهم، تصبح مسألة مراجعة المناهج التعليمية أمراً ملحاً. فهل يستطيع المنهاج الحالي استيعاب تجارب الأطفال في ظل هذه الظروف؟ إن العودة إلى الصفوف الدراسية بعد هذا الانقطاع الطويل تتطلب منهاجاً مرناً يأخذ في الاعتبار التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأطفال. المنهاج التقليدي، بمحتواه ووتيرته، قد لا يكون مناسباً لهم بعد أن عايشوا القصف والتدمير وحالة الفقد، حيث يحتاجون إلى محتوى يساعدهم على التعبير عن تجربتهم، ويساعدهم على التعافي النفسي. فكيف يصبح التعليم مساحة حرة للتعبير عن ما يعيشه الأطفال خلال فترة العدوان؟ وكيف يمكننا كتابة منهاج معهم من واقع تجربتهم؟

في ظل هذا السياق، تبرز ضرورة تصميم منهاج يلبي احتياجات الأطفال ويستجيب للتجربة الصعبة التي مروا بها. ينبغي أن يضم هذا المنهاج أنشطة تعبيرية تفريغية تساعد الطلاب على استعادة توازنهم النفسي، كالفنون والأدب والمسرح، إلى جانب تعليم المواد الأساسية. علاوةً على ذلك، فإن تكثيف تعليم المهارات الحياتية مثل التفكير النقدي والتعبير عن الذات قد يساعد الأطفال على التفريغ النفسي.

في الآونة الأخيرة، ظهرت مبادرات تعليمية عديدة تحاول سد فجوة فاقد التعليم. هنا كان هناك دور للمبادرات التعليمية و”الخيم التعليمية” في تغطية وتجاوز الفجوة التعليمية الناجمة عن انقطاع الأطفال عن الدراسة. تعمل بعض المبادرات على إنشاء “خيم تعليمية” تكون بمثابة صفوف دراسية مؤقتة في المناطق المتضررة. تهدف هذه الخيم إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومرنة، حيث يمكن للأطفال العودة للتعلم بشكل تدريجي. وتشكل هذه الخيم نموذجاً للصفوف التفاعلية، حيث يتفاعل المعلمون مع الطلاب بشكل مباشر، مع التركيز على الأنشطة التي تساعد الأطفال على التواصل والتعبير عن مشاعرهم. إلا أن السؤال يقف حول كيف تحول الصف المدرسي إلى بيت عائلة؟ وكيف اكتسبت الخيمة صفة “صف مدرسي” أو حتى خيمة تعليمية؟

كنت دائماً أرى من المهم أن يتحرر الطفل من سور مدرسته ليبحث عن تجربة الحياة الحقيقية خلف تلك السبورة التي تحدد طبيعة مصادر المعرفة لديه. ولكن هل حين تصبح بيئة الطفل خيمة تعني التحرر، أو هي انتكاسة تعليمية في مجمل الانتكاسات التي نعيشها؟

وحين أفكر في إعادة التفكير في شكل المنهاج بعد الإبادة التعليمية ضمن حالة تدمير المدارس والتهجير القسري للطلاب، يفرض علينا الواقع إعادة النظر في شكل المناهج وطرق التعليم. فالمنهاج لم يعد مجرد محتوى يُدرس داخل صفوف ولم يعد مجرد كتاب يحتوي على فصول تلقينية من مواد علمية محددة: علوم، رياضيات، لغة عربية… بل هو وسيلة لبناء شخصية قادرة على التفاعل مع التحديات الحالية. وفي ظل العدوان، علينا أن نفكر في صياغة منهاج يركز على تمكين الطلاب، سواء من حيث المهارات الأكاديمية أو من حيث الأدوات النفسية التي تساعدهم على التعبير عن كل تلك الصدمات وتوفير مساحة آمنة لهم قدر الإمكان. وربما يكون هذا وقتاً مناسباً لتطوير محتوى جديد يعتمد على قصص ومواقف من حياة الطلاب ويتيح لهم فرص اكتشاف عالمهم الجديد من خلال التجربة. أن يصبح الطالب هو المنهاج، لا أن يُلقن المعرفة دون التجربة.

هناك الكثير من المبادرات التعليمية من المجتمع المحلي، بالإضافة إلى المشاريع التعليمية، لتوفير معلمين متخصصين يمكنهم العمل مع الأطفال على مستوى يتلاءم مع واقعهم الجديد. فمن المهم أيضاً إشراك الأهل في عملية التعليم، عبر توفير موارد تساعدهم على دعم أطفالهم نفسياً وتعليمياً في المنزل.

إذاً ما تمر به منظومة التعليم في فلسطين اليوم ليس مجرد انقطاع دراسي بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتهجير القسري والنزوح من المناطق، بل هو محاولة ممنهجة لتدمير مستقبل جيل بأكمله. ربما يكون هذا الواقع القاسي فرصة لنا لإعادة التفكير في شكل المنهاج، وتحويله من مجرد وسيلة لنقل المعلومات إلى أداة بناء، تقوم على صقل شخصية الطالب وتوفر له مساحة آمنة للتعبير والنمو والاكتشاف. بقدر ما أن إعادة إحياء التعليم تحدٍ كبير، فإنها أيضاً مسؤولية تقع على عاتق المجتمع بكافة فئاته، لتجاوز الألم وتبني الأمل كوسيلة لمقاومة الإبادة.

أما بالنسبة لي، فأنا أحاول الحفاظ على ما تبقى من رغبتي في الاستمرار. القراءة مساحتي الخاصة، بينما الكتابة كما أخبرتك سابقاً أصبحت ثقلاً عليّ. أقوم بتجميع قصص الناس على الطرقات وأكتبها علها تجد مخرجاً. في الحقيقة، أقوم بفعل توثيق حكايات الأطفال واليافعين لسبب واحد، لنجد شيئاً يقرأه أبناؤنا غداً، ليجدوا حقيقتهم. أعيد تركيب مدينتنا من حكاياتنا المبادة وأحاول حفظ التاريخ من كذبة انتصاراتنا. أكتب لأشعر أنني أتنفس، فيضيق نفسي مع كل قصة كتبتها. وأحاول خلق عالماً بديلاً أقل قسوة برسائلي لك، عالماً أستطيع فيه أن أجدني وأجدك وأحادثك.

أعلم أنك بالقرب من كل هذا الألم، لكني أكتب لك حيث أستطيع أن أحادثك، وربما تصل إلى أحد يستطيع أن يفعل شيئاً. ربما تجد طريقها إلى قلب إنسان يمكنه أن يوقف كل هذا الجنون.

أشتاق إليك كثيراً، وأشتاق لأيامنا التي كانت مليئة بالضحك والخطط. أحياناً أتساءل: هل ستعود تلك الأيام؟ أم أن هذه الحرب قد خطفت منا كل شيء للأبد؟

أعتذر عن طول الحديث، لكن الكتابة إليك هي فعل النجاة الوحيد الآن. أرجو أن تكون بخير، وأن نلتقي على خير.

…………….

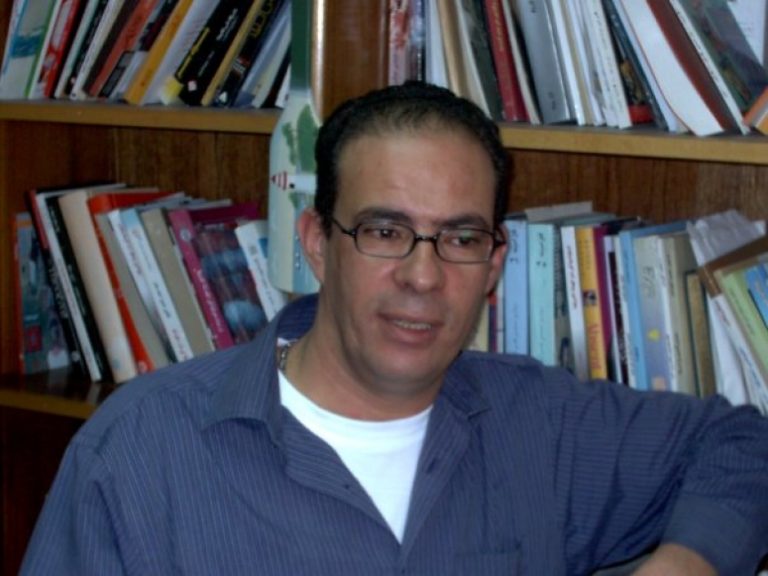

*كاتبة من فلسطين