أفين حمو

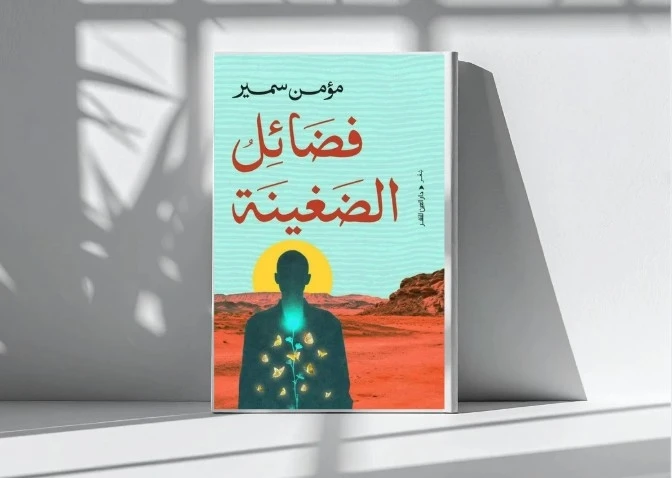

نغوص في عالم الشاعر مؤمن سمير من خلال مجموعته الشعرية الأحدث “فضائل الضغينة” (دار العين، 2026). هذا الكتاب هو “صندوق أسرار” نُبش من تحت رمال الذاكرة والوجع الإنساني.

يتحول الشاعر هنا إلى مهندس يبني معمارًا داخليًا، هندسة نفسية قوامها “الصناديق”. وكأن الذات هنا أدراج متراكمة، كل درج منها يحتفظ بنسخته الخاصة من الألم، أو الذكرى، أو الخوف.

تأتي الضغينة في الديوان بوصفها الفكرة المركزية، كطاقة كامنة، محرّك خفي للحياة. الضغينة ليست نقيض الصفح، إنما قرينته المتعبة. هي ما يبقى حين لا نملك رفاهية النسيان. تأتي الضغينة بوصفها “محركاً” للجمال أو ركيزة للقدر.

يبدأ مؤمن سمير ديوانه ببيان نثري كاشف في “تباشير الحياة”. يطرح تساؤلاً وجودياً: ما فائدة الجمال إن لم يكن هناك قبح يبرزه؟

“الرجلان الأجربان هما ممثلا القبحِ، الضروريان، ركيزة القَدَرِ ولعبتهُ الأثيرة.. وهكذا تكتمل الصورة ويظهر الجمال وهكذا يحيا.”

يضعنا الشاعر أمام مفارقة ستظل تعمل في العمق حتى الصفحة الأخيرة: الحياة لا تُبشِّر بشيء، ومع ذلك نواصل الإصغاء.

«وهكذا صار لتلك المدينة المتوهجة هناكَ، مغزىً أصيلٌ وقديم هو أنهُ لا مغزى لأي شيء»

هنا تُقال العبثية بوصفها ميراثًا عائليًا. الجد، الأب، الطفل، والراوي… سلسلة من أجساد تعبر الصحراء، لا تصل لكنها تتأكد أن الوصول نفسه خديعة.

هذه هي تيمة الديوان؛ نحن نحتاج لآلامنا، لضغائننا، ولأوجاعنا لكي نعرف أننا على قيد الحياة. الشاعر هنا يمتدح “الصدق” في الشعور مهما كان مظلماً.

أحد أجمل ما ينجزه الديوان أن الشاعر هنا “حكاء” بامتياز. هو لا يقدم صوراً بلاغية جافة، هو يبني ميثولوجيا خاصة بعائلته. الأب عنده ليس مجرد شخص، هو كائن حي، خائف، مولع، هشّ. هو خيميائي يتعامل مع النار ممارسة يومية، بعلاقة حميمية بين الإنسان وأدواته.

يقول:

“كان أبي كعادةِ رجال بلدتنا يخافُ من خيالِهِ، لكنهُ دونهم جميعاً كان مولعاً بعلب الثقاب.. كانت الأعواد الرفيعةُ أخوتنا، نضحكُ معها ونلقي لها بأسرارنا”

مؤمن سمير في هذه المجموعة يبني “هندسة للصناديق”. الديوان مقسم إلى أقسام تحمل اسم “صناديق” (صندوق النار، الرصيف، الفراشات، الضغينة…). وكأنه يخبرنا أن النفس البشرية عبارة عن “سحّارة” كبيرة، كلما فتحت درجاً فيها، طارت في وجهك ذكريات مُحنطة أو رماد قديم.

في “صندوق النار” تتجلى واحدة من أكثر ثيمات الديوان رسوخًا: العائلة لا تُقدَّم كملاذ، هنا تأتي العائلة كمختبر مبكر للحرائق. الأب لا يخاف النار، هو يربي أبناءه عليها. علب الثقاب تتحول إلى أخوة، والنصيحة تُقاس بقدرتها على الاشتعال.

«كانت الأعواد الرفيعةُ أخوتنا

نضحكُ معها

ونلقي لها بأسرارنا»

البيت هنا لم يكن مأوى، إنما مدرسة أخلاقية للنار. حتى الحب يُقاس بدرجة احتراقه، وحتى الصدق يُمتحن في اللهيب. كأن الشاعر يقول: من لم يتعلم الاحتراق مبكرًا، سيحترق متأخرًا وبلا معنى.

في “صندوق الرصيف” تتسع العائلة لتشمل الأشياء. الرصيف هنا كائن حي، شاهد، شريك في الجريمة والنجاة معًا.

«رُبَّ رصيفٍ كأنه أخوك

تكونُ مطمئناً

وأنتَ تنصبُ فوقهُ خيمةً»

الرصيف يعرف الأسرار، يتحمل الأجساد، ويكبر مع من يسندون ظهورهم إليه. لكن مثل كل ما يكبر، يشيخ. وتلك الشيخوخة ليست جسدية، لكنه أخلاقية: النمل يكسر هيبته، الأكشاك تبتذله، والمارة يعبرون دون اعتراف.

الرصيف هنا صورة مصغرة عن الإنسان نفسه: كائن خُلِق ليُداس، ثم يُطلب منه الصبر.

في “صندوق الفراشات” ربما يمثل قلب الديوان، لأنه الأكثر هشاشة. الفراشة، هذا الرمز المستهلك عادةً، يُعاد هنا إلى مكانه الحقيقي: كائن محنط، ذاكرة أكثر منه حياة.

«ألصق صندوقي على ظَهْري فتصحو أجنحتي

ولما ألصقُ صندوقي على عَيْني

أعودُ طائراً أعمى»

الصندوق لا يحمي الفراشات، هو فقط يؤجل موتها. والشاعر يعرف ذلك، ومع ذلك يتمسك به خوفًا من فراغ العالم بدونه. حتى الأطفال الغرقى يتحولون إلى فراشات أكبر من الاحتمال، وحتى الذكريات، حين تُحبس طويلًا، تتحول إلى قوة مدمرة.

نجد تأملاً عميقاً في الهشاشة والقوة. الفراشة هي مخزن للحياة والموت معاً. يقول في مقطع بديع:

“الفراشةُ هنا أقوى من الصقر، تختزنُ حياتي وحياتها في صندوقٍ صغيرٍ طيبٍ وماكر، بينما هو فادحٌ كأنهُ إلهٌ يهزُّ الأفقَ”

في “صندوق الغياب” يبلغ الخطاب ذروة اعترافه. الغياب لم يعد فقدًا، هو طرف في مفاوضة طويلة.

«كنتَ تمسكني من رقبتي

وأنا أدور في الشوارع الضيقة

والصحاري

والأحلام الطويلة»

الغياب هنا ليس حدثًا، أنه ممارسة يومية. الأب الغائب، الحبيبة الغائبة، الذات التي غابت قبل أن تغادر. ومع ذلك، لا يطلب الشاعر الخلاص، إنما تخفيف القسوة. يريد غيابًا “لدنًا”، قابلًا للتعايش. وهذا في حد ذاته اعتراف مرعب: نحن لا نريد الشفاء، نريد ألمًا أقل فظاظة.

في الصناديق اللاحقة، يتكثف مشروع الديوان: الرمل، النوم، التراخي… كلها ليست ضعفًا، إنما استراتيجيات بقاء.

«كان أبي يقول

إن الدفنَ أمانٌ للأرواح»

الدفن هنا ليس موتًا، هو فقط إخفاء مؤقت من العالم. والنوم ليس راحة، هو حرفة تتوارثها القرية. والتراخي ليس خيانة، إنه لحظة نجاة أخيرة قبل السقوط.

حين نصل إلى “صندوق الضغينة”، نفهم أن العنوان لم يكن استفزازًا، إنه تشخيص. الضغينة ليست شرًا مطلقًا، إنها طاقة متراكمة لدى من لم يُمنحوا فرصة الغضب النظيف.

«كنا هنا من قبل هذا الزمان

ضغينةً عارمةً

ثم انطفأت»

الضغينة هنا ذاكرة مكثفة. هي الشكل الأخير للدفاع عن النفس حين تفشل اللغة، وتخون العدالة، ويبرد العالم.

وينتهي الديوان بقصيدة صندوق الشغف، حيث تتكثف هذه المفارقة:

«كان ظِلُّ أبي يشغَلُ كل الهواء

وكان قلبهُ كذلكَ عريضاً

يرصُّ فيه نساء القرى والمدن..

كان يحبنا ويحب أمي

ويكرهنا ويكرهُ أمي..»

هذا التناقض ليس ضعفًا شعريًا، هو مصدر صدق. القصيدة لا تبرّئ، ولا تتهم، لكنها تترك الجرح مفتوحًا كما هو. هذا التناقض هو ما يمنح القصيدة لحمها ودمها؛ فهي ليست مشاعر “معلبة”، هي صراع إنساني حقيقي.

لغة مؤمن سمير غادرة، تشبه “الرمل” الذي يسيل من بين أصابعك وهو يكسر أسنانك في قبلة، كما وصف في “صندوق الرمال”.

لغة تخلّت عن البلاغة العالية كي تنجو. مشحونة بطاقة شعرية هائلة. هو لا يستخدم المحسنات البديعية المتكلفة، لكنه يصدمك بالصورة:

“لأستمتعَ بحرائقِ الغرق”

“رصيف يحلمُ منذ أن كان طفلاً بأنهُ يطير”

“أنا فراشةٌ ولستُ قذيفةً”

هذه الصور تجعلنا في حالة “تراخٍ” كما في صندوق التراخي، والاستسلام لتدفق الحالة الشعرية. لغة تتحاشى الإدهاش لأن الديوان مشغول بما هو أقدم من الإدهاش: العيش وسط الركام دون أن تتحول إلى خطيب.

«رُبَّ رصيفٍ كأنه أخوك»

لا استعارة مركبة، ولا تشبيه مكدّس. كلمة واحدة فقط “أخوك”، لكنها تفتح تاريخًا كاملًا من المشاركة والصمت والاتكاء.

الصورة يعتمد الشاعر على “الأنسنة”. الرصيف عنده ينجب، يمرض، ويخفي دموعه:

“رصيفنا يُشَخِّصُ معنا في المسرحيات الهزلية.. كلما نكبرُ يكبرُ، وتتآكلُ أحجارهُ وتضعفُ عظامهُ.. هو حزينٌ لأن النملَ صارَ يكسِرُ هَيْبَتهُ”

ما يميّز لغة الديوان أنها لا تُبنى من القاموس، هي من التجربة المعاشة. كأن الكلمات لم تُختَر، لكنها بقيت لأنها نجت. لهذا تتكرر مفردات بعينها: الصندوق، النار، الرمل، الرصيف، النوم، الغياب. ليس عجزًا لغويًا، إنه إصرار دلالي.

الكلمات هنا تشبه الأشخاص الذين يعودون في حياتنا مرارًا لأنهم لم يحسموا أمرهم بعد. حتى البساطة في التركيب ليست بساطة بريئة، هي بساطة من فقد الثقة في الجمل الكبيرة.

«كان أبي يقول

إن الدفن أمانٌ للأرواح»

هنا اللغة لا تشرح، تكتفي بأن تنقل الجملة كما قيلت، وتترك لنا عبء ارتعاشها الأخلاقي.

ديوان “فضائل الضغينة” هو صرخة هادئة في وجه “الوهم”. يعيد فيه مؤمن سمير تعريف مفهوم النبل في القدرة على “التراخي” وفهم لغة الفأس والمنشار والانتظار. هو اعتراف صريح بأننا “خيال مرتعش وسط الحروب”، وأن أعظم ميزة للإنسان هي أن “يشق العتمة بقلبه الذي مازال طيباً”.

ديوان “فضائل الضغينة” هو محاولة لترميم الروح عبر الاعتراف بكسورها. مؤمن سمير في هذه الطبعة (2026) يؤكد أنه “صياد ملامح”، يقتنص اللحظة الهاربة ويحبسها في صندوق، ليترك لنا مفتاحه في نهاية كل قصيدة.