حنان سليمان

الجامعة الصيفية

صديقتي التي عرّفتني بجامعة سريبرينيتسا الصيفية وفتحت لي بابًا إلى بلاد البوسنة والهرسك كانت سبقتني إليها في دفعة سابقة.

حدثتني عن الجامعة بحماس وقالت إنها عبارة عن لقاءات وحوارات ومحاضرات تجري في قاعة أشبه بقاعات الدراسة، لا لضيق المكان، بل لكبر عدد المشاركين الذين يتجاوز عددهم الثلاثين. نتحاور ونتناقش حول كل ما يخص البوسنة. وتختتم الفعاليات بانضمام المشاركين فيها إلى مسيرة جماعية لإحياء ذكرى مذبحة سريبرينيتسا، أو للدقة ذكرى الإبادة الجماعية. وجدتُها فرصة رائعة لسفر مختلف عن السائد.

في أبريل ۲۰۱۹، ملأتُ استمارة التقديم على موقع الجامعة. وبعد أسبوع واحد وصلني خطاب القبول. تبادلنا بعدها بعض الرسائل التنظيمية، ثم حجزتُ رحلتي على طيران “لوفتهانزا” للسفر في يوليو. بلغ ثمن التذكرة ۸ آلاف جنيه مصري وهو ثمن باهظ لتذكرة طيران آنذاك. المفارقة أن نفس الرحلة، بعد ستة أعوام، أصبحت تُكلِّف هذا المبلغ، بل أكثر قليلًا، لسفرة الذهاب فقط دون العودة.

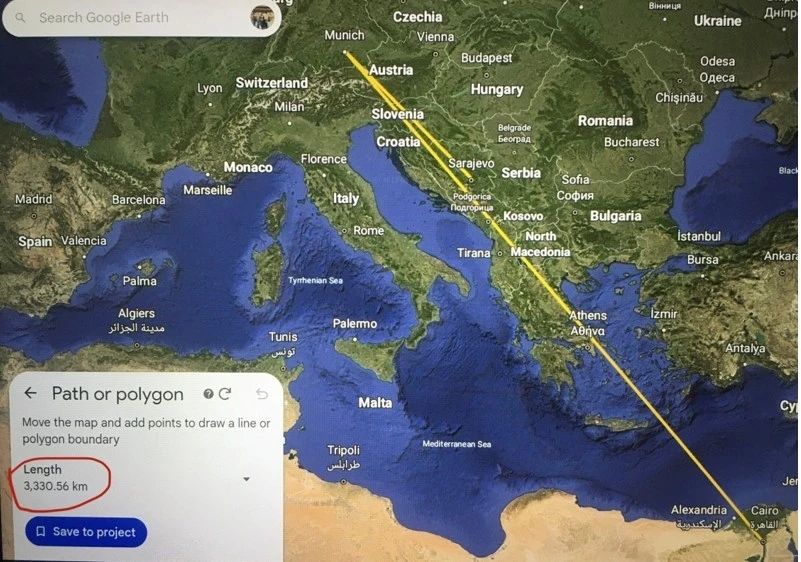

أقلعتْ الطائرة من القاهرة في الثانية والنصف صباحًا. حطّت في ميونيخ بعد أربع ساعات. أخذتُ طائرة ثانية إلى سراييفو في رحلة قصيرة لم تتجاوز الساعة والربع. وفي منتصف نهار الثالث من يوليو، وصلتُ إلى وجهتي.

مسار الرحلة من القاهرة إلى ميونخ إلى سراييفو

الثالث من يوليو تاريخٌ كله غصّة.

الجامعة أسسها مُحمَّد دوراكوفيتش وهو في الثلاثين من العمر. هو أحد الناجين من الإبادة في سريبرينيتسا. كان في السابعة عشر عندما بدأت الحرب في ۱۹۹۲، وفي ۲۰۲٥ بلغ عمره ٥۰ عامًا. صارع الموت ۳۷ يومًا فرارًا من البلدة، شاقًا طريقه على قدميه بعد أن دخلتها القوات الصربية حتى وصل إلى مدينة توزلا على بُعد نحو ۱۰۰ كم. وَجْه مُحمَّد واسمه مألوفٌ للصحفيين الأجانب، فقد ظهر عدة مرات في مداخلات تليفزيونية وأدلى بأحاديث صحفية، أما أخواته فكن متطوعات في المستشفيات وقت الحرب يُضمدن جراح وطن بأكمله.

عرفتُه إنسانًا خدومًا لأقصى درجة. نذر وقته لرفع وعينا بقضيته، ورعايتنا أثناء الرحلة بكل تفاصيلها.

يحمل داخله، كغيره من الناجين، جُرحًا غائرًا يطل عبر ملامحه الجامدة ولا تُخطئه عين. هو أثر كرب ما بعد الصدمة (PTSD)، ذلك المرض النفسي الذي صار قاسمًا مشتركًا بين كثير من البوسنيين وكثير من المصريين، ممن حملوا خيبة إخفاق ثورة ۲۰۱۱ في أرواحهم. حين يتحدث أمام الكاميرا، تنعكس تلك الندبة على ملامحه الجامدة، وكأنها تخرق الشاشة. أما في مواقف الحياة اليومية فهو شخص آخر. خلف مُقوّد السيارة التي استأجرها لرحلتنا، يتحول إلى كوميديان بالفطرة. لا يمر موقف دون أن يعلِّق عليه بنكتة، خاصة عندما ينجح في اجتياز طرقٍ جبلية ضيقة، وأمامنا سيارة قادمة في الاتجاه المعاكس، والجبال تحاصرنا من اليمين، والهاوية تهددنا من اليسار.

ورغم ضيق الممرات، قاد محمد السيارة، التي تشبه ميكروباصًا فاخرًا، ببراعة واجتاز التحديات. لحظات حرجة عشناها وخرجنا منها دون أن نصطدم بالصخور أو نهوى من فوق الجبل. كان يُحسن تقدير الأبعاد فيُفسح الطريق للسيارة المقابلة مقدار خطوة، ويُخرجنا من بين فكيّ الخطر بأمان.

عجبًا لهذه التركيبة، ضحك وبكاء، كلاهما يصل حد التطرف.

مُحمَّد نجا ليروي. هذه طريقته للبقاء.

انضممتُ إلى الجامعة الصيفية في الفترة من (٤-۱٤ يوليو). عشرة أيام تخللتها المسيرة السنوية لأيام ثلاثة. تنعقد الجامعة في هذا الوقت من كل عام يُغطي مصروفاتها الممولون ويأتي فيها المقبولون ضيوفًا لا يتكلّفون شيئًا. تخرَّج منها نحو ۷۰۰ شخص من ۲٥ دولة مختلفة على مدار ۱٥عامًا، بيد أن عام ۲۰۱۹ الذي شاركت فيه كان محوريًا في نظام عملها.

جفَّت ينابيع التمويل الأمريكي والسويدي في الأساس بعد تحول الاهتمام عن البوسنة إلى قضايا أخرى اعتُبرت أكثر إلحاحًا؛ مثل اللاجئين الذين ملأوا الأرض، وكثير منهم من منطقتنا العربية. أمام هذا التراجع، اضطرت الجامعة ولأول مرة إلى تحميل المشاركين المصروفات بدلًا من تحمل الجهات المانحة للتكاليف كما جرت العادة.

وبعد أن كان العشرات من الجنسيات يحضرون كل عام ليعرفوا عن البوسنة، تاريخًا وحاضرًا، يلتقون بأهلها، ويحاورون قياداتها الحكومية والمجتمعية وحتى المسؤولين الدوليين العاملين فيها، لم يشارك في دورة ذلك العام سوى خمسة أشخاص فقط كنتُ أنا واحدة منهم.

ترامى إلى مسامعي أن المشتركين الأربعة الآخرين في الجامعة لم يدفعوا رسوم الجامعة، وأن جهات مانحة ذات علاقة بمجال عملهم كفلتها لهم. لوهلةٍ شعرتُ بالحسرة على المبلغ الذي أنفقته وحدي.. غير أني حمدتُ الله أن رزقني ومكّنني من تحمل هذه الرحلة ماليًا وبدنيًا.. ونفسيًا أيضًا.

بلغت قيمة الاشتراك في الجامعة ٥٥۰ يورو هي تكلفة البرنامج كاملًا دون السفر الدولي. لم أتردد لحظة في الدفع. كان عملي وقتها ميسورًا بفضل الله قبل أن تعصف جائحة كوفيد بالعالم وبالوظائف، كما أن الرحلة بدت لي ثرية ومشوقة لأقصى درجة لبلد طالما أثار فضولي منذ الصغر فوجدتُها فرصة لا تُعوَّض.

لم تنجح فكرة تحمل المشاركين للتكاليف.

لم يتقدم الكثيرون للالتحاق بالجامعة ذلك العام على أية حال. واضطرت الجامعة لإغلاق أبوابها في العام التالي الذي تصادف أن يتزامن مع انتشار وباء كوفيد-۱۹. أعلم جيدًا أن الإغلاق لم يكن بفعل الجائحة وحدها، بل كان نتيجة طبيعية لمشكلات التمويل. رأيتُ بأمِّ عيني مُحمَّد دوراكوفيتش، مؤسس الجامعة، وهو يلهث في محادثات لا تنقطع مع جهات تمويلية محتملة خلال أيامنا في سريبرينيتسا حيث تُقام مسيرة السلام.

أراد استغلال هذا المحفل الدولي الكبير الذي يأتيه القاصي والداني من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية. شاهدته يحدثهم ويتفاوض، يُذكّرهم بوجوب أن تبقى البوسنة حاضرة في الذاكرة، وأن ما حدث في سريبرينيتسا ليس حكاية ماضٍ، بل جريمة قابلة للتكرار والتجدد اليوم لأسباب كثيرة، في عالم لم يتعلم بعد من جرائمه.

كان مُحقًا فيما قال.

لكنه لم ينجح فيما أمل.

لم تنعقد الجامعة بعد ذلك. حتى موقعها الإلكتروني www.srebrenica.international توقف عن العمل.

أما أنا فشعرتُ أن مسؤولية الحكي قد وقعت على عاتقي. كأني شاركتُ لأشهد وأروي. أحكي بلساننا عن بلد غالبًا ما نقرأ عنه بلغات غيرنا. عسى الله أن يُنهض من يُجري الخير على يديه إيمانًا برسالة هذه الجامعة.

على مدار خمسة عشر عامًا هي سنوات عمل جامعة سريبرينيتسا الصيفية، لم يشترك من العرب سوى ثلاثة كلهم من مصر وكلهم من النساء. كنتُ آخرهن. أما صديقتي التي دلَّتني على الجامعة، فقد عرفتها من صديقة شاركت قبلها. ما يعني أن ثلاثتنا عرفنا بعضنا بشكل أو بآخر. خيطٌ يشدّنا جميعًا إلى هناك.

معظم المسلمين الذين سجلوا في الجامعة من الأتراك.

لا أفهم لماذا لم تجد هذه الجامعة من يمد لها يد الدعم. تهتم المملكة العربية السعودية ببناء المساجد في البوسنة، وتهتم الكويت وقطر والبحرين بالاستثمار العقاري الواسع، حتى إن اللغة العربية باتت تملأ لافتات الشركات والمواقع الإلكترونية المخصصة لتعريف المستثمرين العرب بفرص التملك والإيجار في البوسنة، مثل: elbosna، bgulfa، dalilak.ba، bosnah.eu. ومنذ مطلع الألفية تقريبًا، صارت البوسنة حاضرة وبقوة على جدول أعمال الاستثمار العقاري العربي خاصة الخليجي منه.

كل هذا الحضور لا يشمل دعم جامعة تعليمية ثقافية تُعنى بالتاريخ والوعي والذاكرة. حدّثني مُحمَّد وهو يقلني من المطار بسيارته يوم وصولي إلى سراييفو عن تواصله مع بعض الجهات في الخليج. قالها وهو يمسك المُقوّد بعينٍ على الطريق وأخرى على الأمل، لكنه لم يلمس منهم أي تجاوب يُذكر.

تعدّ البوسنة اليوم من المقاصد السياحية الرئيسية لدول الخليج، خصوصًا في فصل الصيف حيث تتمتع بدرجات حرارة أقل من تلك التي تعيشها المنطقة العربية. وفي الشتاء، تجذب عشاق مغامرات التزلج. إنها وجهة تتميز بجمال طبيعي ساحر، وتسهّل على زوارها العثور على الطعام الحلال، بما أن أغلب سكانها من المسلمين.

هذه العوامل جعلت البوسنة مقصدًا للعديد من المستثمرين الخليجيين ممن وجدوا فيها فرصة للشراء والبناء. حتى أن هناك بعض المنتجعات والمجمعات السكنية التي تحمل طابعًا خاصًا مثل “أوسينيك” الكويتي الواقع جنوب غرب العاصمة سراييفو حيث يعيش العرب في أحياء خاصة وكأنهم في جزيرة منفصلة عن بقية البلاد.

لكن الحضور العربي يقتصر على مجالات بعينها؛ مساجد، استثمارات، سياحة، ويغيب العرب عن الثقافة والوعي بالتاريخ. يغيب الجميع عن دعم جامعة تُبقي الخطر حيًا في الذاكرة، كما تُبقي الضحايا. كأن الدماء التي سُفكت لا تستحق مساحة في الضمير.

لماذا لا تُسخَّر الإمكانات لما يُحذّر من تكرار الفاجعة؟

لماذا نبحث دائمًا تحت أقدامنا عن منفعة سريعة، عابرة، قصيرة الأمد؟

لماذا لا ينهض شخص واحد، فقط واحد، ممن يملكون القدرة المالية، ليحمل هذا المشروع على عاتقه؟

لماذا يُترَك كل شيء يسقط بصمت؟

ألف سؤال وسؤال، ولا جواب يشفي، سوى أننا نعيش زمنًا يميل إلى النسيان أكثر من التذكر، وإلى المظهر أكثر من الجوهر.

في زماننا هذا، أصبحنا لا نكترث بصناعة الثقافة التي تخدم الإسلام بنفس القدر الذي نوليه للجوامع والمطبوعات وقوافل الدعاة والأعمال الخيرية من حفر آبار وبناء البيوت وغيرها من أشكال الإحسان النافعة. مع أن الثقافة والعلم والمعرفة لا تقل أهمية بأي حال من الأحوال بل إنهما صارا أولوية على جدول أعمال نفس الدول بما لها من استثمارات ضخمة في مشروعات ثقافية رسمية تخدم بلادهم.

دأب المسلمون أيام عزهم على الاهتمام بالثقافة والمعارف والفنون. وحتى في العصور التي شهدت تخلفًا حضاريًا، كان هناك من ينهض في سبيل نشر العلم والوعي كفاية عن الآخرين. لكن اليوم، لا يجد هذا النوع من الصناعة الثقافية قبولًا لدى المانحين، بل ويُلاقي تجاهلًا في بعض الأحيان.

كان هناك مشروع بناء وقف سكني في سريبرينيتسا من بين مساعي إنعاش الجامعة الصيفية. غرض الوقف استضافة طلاب الجامعة المشاركين في المسيرة، وربما غيرهم من الضيوف الآخرين. تصبح ساعات النوم فترة هدنة لتجديد القوى مع طبيعة الجو الباردة وإرهاق المسير. ولا يمكن للراحة أن تتوفر في الخيام وأكياس النوم (منامة) رُغم أن الفراش المريح يقلل من عناء التجربة وسيجعلها تجربة منقوصة، وهي كذلك على أية حال لانتفاء عوامل الحرب الحقيقية والتحديات التي اكتنفت تلك الأيام.

عَرَضَ مُحمَّد، مؤسس الجامعة، فكرة الوقف السكني على مسؤولين في المشيخة الإسلامية في البوسنة، لكن المشروع لم يُنفذ. مجتهدٌ هو. طرق الأبواب كلها سعيًا لتحقيق حلمه، مع أنه مقيم في فرنسا حيث زوجته وأبنائه، ويرجع إلى بلاده كل عام في موعد الجامعة الصيفية.. التي كانت.

رفاق مجموعة جامعة سريبرينيتسا الصيفية كانوا مميزين. ضمّوا أستاذًا جامعيًا من الولايات المتحدة تقع حرب البوسنة وعمليات الإبادة فيها في صميم منهجه التعليمي الذي يُدرّسه ويشمل المحرقة النازية كذلك أو “الهولوكست”. ظننتُه في البداية يهوديًا من فرط حديثه المستمر عن اليهود والهولوكست، حتى أنه ارتدى ذات يوم تي-شيرت أسود يحمل دلالات تُذكّر بالمحرقة النازية. سألتُه صراحةً، وأذكر أن غيري سأله أيضًا، فنفى وقال إنه مسيحي الديانة لكن الجريمة تؤرقه.

كان معنا أيضًا طالب شاب من اسكتلندا، في أوائل العشرينات من عمره، وهو أصغرنا. لا يدين بشيء. خاض معي مرة نقاشًا طويلًا عن الإسلام بعد يوم طويل مُجهد. بدأ بمفهوم الخلافة الإسلامية، ثم تشعب النقاش. وبعد ساعة ونصف من الجدال، لم أجد مفرًا من طلب إنهاء الحديث لإرهاقي الشديد.

كثيرًا ما أجد نفسي مُرغمة على الحديث في مسائل تخص الدين، ربما لم أتوقف عندها قبل ذلك أو لم تُشكّل لديّ سؤال، وأنا في موقف الدفاع، فقط لأني مسلمة. من مظهري يعرفون أني مسلمة لأني أرتدي الخمار. والخمار، في اللغة، هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها (ما نسميه اليوم بالحجاب)، أما الحجاب في اللغة فهو الساتر الذي يحجب الآخرين عن المرأة أي ما يحول بينها وبينهم (ما قد نسميه مجازًا اليوم بالنقاب).

يعني الأصح أن نقول عما نسميه اليوم حجابًا: خمار.

مفاجأة، أليس كذلك؟ المُعجم يقول نفس الشيء.

طيب أنا مسلمة، ثم ماذا؟

ماذا لو لم أرغب في النقاش في هذا الموضوع أصلًا؟! لو لم أرغب في التحول في لحظة يقررها غيري إلى صوت ناطق باسم الدين ليشرحه ويفسره؟!

ثم إن كثيرًا من هذه النقاشات تتجاوز ظاهرها، وتغفل الإطار الأوسع، الإطار المعرفي الذي تُبنى عليه تصورات المرء:

أن الإيمان بوجود إله لهذا الكون، وأن هذا الإله أرسل رسلًا يهدون إليه، وأن هؤلاء الرسل تركوا لنا كُتُب هداية هي وحي من الله نستنير به. ما جاء في هدي الكتاب وهدي النبي، ولا يقيده زمان ولا واقعة مخصوصة، هو ما علينا اتباعه. ما اختلط علينا بعده من أمر أو نهي، فسنضعه موضعه، ونبحث فيه. إن وافق معناه ما جاءنا من الوحي، جاهدنا في العمل به، حتى ولو لم نستوعبه كاملًا، أو خالف هوانا، لأن من طبيعة الإيمان أن يحمل في جوهره شيئًا من الغيب. لن نحيط بكل شيء، ولن تكون القناعة دومًا حاضرة ومُريحة. سيظل العقل يهمس بأسئلته: لماذا؟ وماذا لو؟

فإن جاء من لا يؤمن بكل هذه الأساسيات؛ لا بالإله ولا بالرسل ولا بالكتب، وجادل في أمر أو نهي، فالنقاش حينها يخرج من سياقه إلى سياق عقلاني أو دنيوي. قد لا تستقيم الأمور. وحينها لن نصل إلى نقطة اتفاق، لأن المرجعية ليست واحدة. أنا أرد الأمر إلى الله، الخالق الآمر الناهي. أما هو فيرد الأمر إلى عقله ومصلحته وما يستحسنه من منطق دنيوي. الربا، على سبيل المثال، في ظاهره منفعة فالمال ينمو معه. ربما إذا نحّيتُ الإله عن المسألة، لاتفقتُ مع مُجادلي في بعض ما يقول.

لكن هذا ليس النقاش الحقيقي.

النقاش الحقيقي يبدأ من أول السؤال: من تؤمن أنه يملك الحق في الأمر والنهي؟ أو من يحدد الصواب والخطأ؟

مثل هذه المناقشات حينها ستستغرق وقتًا أطول بكثير ولا أطلبها، خاصة في هذه المرحلة من حياتي. في العشرينات كنتُ أكثر حماسة لخوضها. وقد فعلت.

بالطبع لا تُشترط هذه التراتبية مع الجميع. هناك من يهتدي بالجزئيات إلى الإيمان بالكليات. وقد خاطب القرآن غير المؤمنين به في كلا التصنيفين.

بجانب هذا الشاب الجدالي، كانت معنا مسؤولة تعمل بمنظمة دولية في فنلندا. لا تفارق يدها كأس الشراب كلما جلسنا في مكان، أو كلما اختلت بنفسها مع الدخان. بيننا شابة أخرى، مديرة مؤسسة حقوقية في بولندا، تسجل يومياتها على مدونة إلكترونية. رياضية، قيادية، ومتزوجة من رجل، لكنها تتزعم منظمة في وارسو تنادي بحرية العلاقات الجنسية بين الجنس الواحد.

هي التي صارت صديقتي، أو لنقل: الصحبة التي اكتسبتها في تلك الرحلة.

جميل أن ترى هذا الاجتماع على دعم قضية ما من أفراد متنوعين بهذا الشكل. رأينا هذا أيضًا في غزة.

بنهاية برنامج الجامعة، وفي الطريق إلى سريبرينيتسا للمشاركة في المسيرة، كان مُحمَّد يُحدِّثنا عن بلاده كعادته. يُراوح بين وقائع التاريخ، ونوادر الحاضر، ونكات خفيفة يدفسها وسط الحديث ليخفف من وطأة البؤس. وبينما كانت ضحكاته تملأ السيارة، التفتُّ فجأة على صوت بكاء مكتوم خلفي.

كانت هي، صاحبة اليوميات، تبكي في صمت.

سألتُها: ما الخطب؟

عندها انتبهتْ المجموعة.

قالت إنها تلقت لتوّها رسالة من أخيها، يخبرها أن أبيها مصاب بالسرطان.

نزل علينا الخبر كالصاعقة.

صِغَر المجموعة خلق رابطًا سريعًا بيننا، وأكسب علاقاتنا حميمية لم تحتج إلى مقدمات.

راح الكل يقول لها شيئًا لمواساتها، ولم يجرِ على لساني كلام. رُحتُ أتأملهم فقط، ثم اعتدلتُ في مقعدي بالكنبة الأولى لأنظر إلى الطريق المُفترِش بالخُضرة أمامي وعبارات العزاء تتردد من خلفي. سرحتُ في الأعوام القليلة الماضية حين حلّ ضيف ثقيل آخر غير ضيف أبيها على بيتنا، وخطف روح أحد أحبتنا وهو لا يزال حيًا. قاومنا بطرق منطقية، أخذًا بالأسباب، وبطرق أخرى غيبية إيمانية قطعنا فيها العلاج الدوائي تمامًا. لم نفهم ماذا ألمَّ بحبيبنا على وجه التحديد. لكنه لم يعد كما كان. يجلس بيننا ولا نشعر بوجوده .

أفهمُ جيدا شعور الرفيقة البولندية، ولا أدري كيف أخفف عنها وقع الصدمة. لديّ قصة شفاء تُروى. أرويها أحيانًا لبعض المقربين. هي معجزة في نظري. يدعونا الله، جلّ جلاله، للحديث عن نعمه علينا، لكن شيئًا ما يمنعني من الجهر بتفاصيلها أمام الجميع كأن أكتب عنها للناس مثلًا.

توقفنا بالسيارة عند جدارية تحمل أسماء شهداء قُتلوا في إحراق قرية. نزلنا لنتفقد الأثر والأنقاض التي بقيت منذ زمن الحرب. ولما هممنا بالتحرك لنقطة تالية سيرًا على الأقدام في نفس المحيط، عندها بادرتُ وحدّثتُ الفتاة. لم نبرح مكاننا ولم نتحرك مع المجموعة. حدّثتُها طويلًا أمام الجدارية. حكيتُ عن تفاصيل لا أُفصح عنها بسهولة. أحكي، أحكي وهي تسمع. سبحان من أطلق لساني بكل هذا! شعرتُ أن الحكي عن محنتنا في البيت، ولطف الله بنا في تجاوزها، هو واجبي تجاهها في هذه اللحظة بالذات حتى أعطيها الأمل.

أصغت جيدًا، والدهشة ملء عينيها، تزداد كلما فاض لساني بالتفاصيل. خطفتُ ذهنها بعيدًا عن مأساتها لتنظر في مآسي الآخرين. أحيانًا ننسى أن للآخرين مصائب لو نزلت بنا لما احتملناها. ننسى أن الله لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن الله إذا كلّف أعان، وأن الله رؤوف رحيم. تأثرنا وابتسمنا قبل أن ندخل في عناق طويل زادت من حرارته دموعنا، وجدارية الشهداء تحاوطنا كأنها تحتوينا.

في يوم لاحق، حين هدأت نفسُها، ذهبت المجموعة للعشاء مع بعض الأصدقاء، فجاءت إلى مقعدي على الطاولة لتعانقني شاكرة. قالت إنها ممتنة لسماعها تلك القصة في ذلك الوقت تحديدًا، وأنها خففت عنها وطأة خبر أبيها.

تناولنا ليلتها طعامًا طيبًا في أحد المطاعم البوسنية الفخمة. تكرر الأمر واجتمعنا ربما مرتين أو ثلاث مرات، فالعشاء كان فترة مفتوحة في كثير من الأحيان. لا أذكر اسم المطعم، أو اسم الطبق الذي تناولته رغم أنه كان شهيًا للغاية. فقط أعرف كيف أصل للمطعم إن زرتُ المدينة ثانية، فهو يُطل على الجسر اللاتيني.

أنا في العادة لا أتذكر تفاصيل الأطعمة الأجنبية، وأكتفي بمتعتها اللحظية أثناء التجربة. مع ذلك، بهرتني صور الأطعمة في أحد المطاعم المعلن عنها في دليل سراييفو الذي حصلتُ عليه من الفندق الذي أقامت فيه مجموعتنا. ما أعرفه أن المطبخ البوسني تأثر بشكل رئيسي بالعثمانيين والبلاد التي دخلت في حكمهم طيلة خمسة قرون وحتى القرن التاسع عشر. بعدها كان التأثر الغربي مع سيطرة النمسا-المجر على البلاد.

وددتُ لو اتسع الوقت لأتذوق شيئًا أصيلًا من المطبخ البوسني على مهل دون الاندفاع إلى أقرب مطعم لتناول المتاح والسلام، لكن هذا يتطلب تخطيطًا خاصًا لمشوار من أجل الطعام، وأنا لستُ من النوع الذي يتجهز خصيصًا لأجل مشوار لهذا الغرض، خاصة في السفر، وخاصة في رحلة معرفية تثقيفية بالأساس، حين يكون الوقت ضيقًا يجدر استثماره على أفضل وجه. حرصتُ فقط على شراء التوت الأسود من السوق أو بائع الفاكهة، وهي عادة ثابتة لي في السفر، فهو غالي الثمن في مصر. التوت المستورد الأصلي، بالطبع، بألوانه الثلاثة.

بينما أُراجع هذا الكتاب، علمتُ أن مطعمًا بوسنيًا للوجبات السريعة افتتح أبوابه في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة. ابتسمتُ وقد خُيّل إليّ أن للقدر نَغَمته الخاصة، فقرّرت أن تكون زيارته وجهتي القادمة.