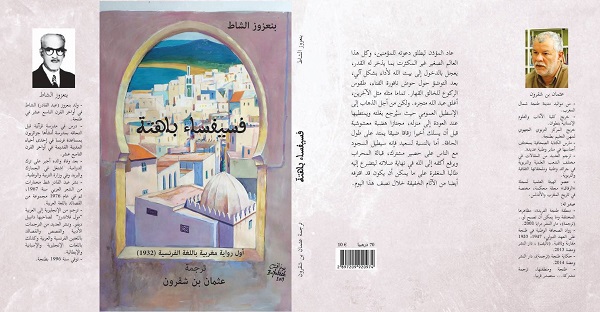

عثمان بن شقرون

لماذا أكتب عن “فسيفساء باهتة”؟

لا أميل، في العادة، إلى الحديث عن نفسي، ولا أستسيغ أن أكون حاضرًا داخل ما أكتبه أو أترجمه. أفضّل أن أظل في الظل، أن أدع النصوص تذهب في حال سبيلها نحو القارئ، فإن صادفته أو تاهت عنه، فذاك شأنها. لم أكن يومًا ممن يتعقب الأثر أو يطلب الصدى، ولطالما شعرت بأن كل حديث عن المسار أو الذات لا يزيد النص إلا التباسًا. لكن، هذه المرة، أجدني مدفوعًا إلى الكلام. لا لأن الترجمة التي أنجزتها لرواية “فسيفساء باهتة” تمثلني، أو لأنها تعني لي إنجازًا شخصيًا ينبغي الوقوف عنده، بل أكتب عنها، بعد مرور ست سنوات على صدورها في نسختها العربية، وفاءً لنداء صاحبها الأديب الطنجي عبد القادر الشّاط، وإنصافًا لعمل ظل طويلًا قاب قوسين من المحو التام. أكتب لا لأن الترجمة تسعفني في الظهور أو التموقع في واجهة مشهد ما، بل لأنها كانت، منذ البدء، فعلًا في خدمة صوت خافت، جرى إقصاؤه عن قصد أو عن إهمال. أكتب عن هذا العمل، لا من موقع المؤلف أو المُنجز، بل من موقع الوسيط الذي شاءت المصادفة أن يعثر على قطعة نادرة من الذاكرة الأدبية المغربية، فمدّ لها يده وأخرجها إلى الضوء.

الترتيبات المزيفة للتاريخ الأدبي وملامح ريادة مغيّبة

أعترف أنني لم أعد أومن، أو حتى ألتفت، إلى الأحكام التي تسوغها المؤسسات الأدبية، ولا إلى تلك التراتبيات الجاهزة التي تُفصّل تاريخ الأدب على مقاس سرديتها الكبرى. لقد أدركت أن ثمّة نصوصًا أُقصيت لا لانعدام قيمتها الإبداعية، بل لأنها ببساطة لم تنسجم مع النمط الرسمي لما يُفترض أنه “تاريخ الأدب”. ومن هنا تحديدًا تبدأ حكايتي مع فسيفساء باهتة.

سيُقال، بطبيعة الحال، إن الرواية كُتبت بلغة “الآخر المستعمر”، وإنها شكّلت، من هذه الزاوية، ضربًا من التطبيع اللغوي والثقافي. سيُقال أيضًا إن الكتابة بغير العربية تسهم في اغتراب الهوية وتفتيت الذات. لكن هذه الأحكام، التي تبدو للوهلة الأولى مشروعة، لا تصدر عادة من داخل منطق الأدب، بل تُصاغ تحت هيمنة سؤال الهوية، وتُختزل في معايير جاهزة لا تلتفت إلى الأدب في تجلياته الجمالية والتاريخية والنقدية.

في المحصلة، ليست فسيفساء باهتة سوى تعبير آخر عن صدمة اللقاء بالأزمنة الحديثة، تلك التي تسللت من بوابة طنجة ومدن الشمال المطلّة على المتوسط. لذا، لا يمكن مقاربة هذا النص، ولا غيره من النصوص المكتوبة بغير العربية، من منظور مفصول عن سياقه التاريخي والحضاري. فالأدب لا يولد في الفراغ، بل ينبثق من تقاطع الجغرافيا والمجتمع والثقافة، بصرف النظر عن اللغة التي يُكتب بها. وإذا كانت اللغة أداةً متحوّلة، فإن المرجعيات التي تتغذى منها تبقى ثابتة في عمقها. وتلك المرجعيات هي التي شكّلت هذا النص، لا اللغة وحدها.

فسيفساء باهتة ليست فقط أول عمل سردي مغربي كُتب بالفرنسية، ولا مجرد رواية نُشرت في باريس سنة 1932 بعد أن أتمّها صاحبها عام 1930. إنها النص الذي سبق، بعقود، الأعمال التي اعتُبرت لاحقًا لحظات تأسيسية في تاريخ الرواية المغربية، سواء بالعربية أو بالفرنسية. وهي، كما تكشّف لي بعد مسار طويل من الترجمة والتنقيب، القطعة الناقصة من فسيفساء المتخيل السردي المغربي، تلك التي سقطت عمدًا أو سهوًا من اللوحة الرسمية.

عبد القادر الشاط (1904-1996) وُلد في طنجة خلال مرحلة انتقالية معقدة، بين نهاية السلطنة التقليدية وبداية الحضور الاستعماري المكثّف. درس في البعثات الأجنبية واحتكّ باكراً بالثقافات الأوروبية، دون أن يفقد جذوره المحلية. وعلى الرغم من أن روايته فسيفساء باهتة كانت باكورته الأدبية، إلا أن مساره لاحقًا اتخذ منحى مختلفًا، إذ انصرف إلى الترجمة من الإنجليزية، ونشر مختارات شعرية بالعربية، في ما يشبه مراجعة داخلية لخيار الكتابة بلغة الآخر. ظروف كتابة الرواية (1930) تزامنت مع اشتداد التنافس الدولي حول طنجة، ما جعلها تنبض بذلك التوتر بين المحلي والعالمي، بين الصوت الخاص ومناخ الهيمنة.

لقد اعتُمدت رواية الزاوية للتهامي الوزاني (1940)، وسبحة العنبر (1949)، وصندوق العجائب (1954) لأحمد الصفريوي، بوصفها لحظات مفصلية في ميلاد الرواية المغربية. لكن الحقيقة، التي لا مفر من الإقرار بها، هي أن فسيفساء باهتة لعبد القادر الشاط تمثّل، بسبقها الزمني وبنائها الفني، الانطلاقة الفعلية لهذا الجنس الأدبي في المغرب، رغم أنها دُفنت طويلًا في غياهب الصمت.

على خلاف روايات مثل الزاوية أو صندوق العجائب التي انبثقت من رؤية صوفية أو فلكلورية للمجتمع، تُقدم فسيفساء باهتة سردًا أكثر مباشرة وواقعية، بل ونقدية، لطنجة كمدينة تعيش اختلالات الحداثة وتتشظى بين هويات متنافرة. لا تعتمد الرواية أسلوب الحكاية الشعبية أو الطابع التعليمي الذي يميز بعض النصوص اللاحقة، بل تقترح بنية سردية شبه تجريبية، تتقاطع فيها اللغات والمقولات الاجتماعية بطريقة تُشبه الفسيفساء فعلًا. من هنا، فهي تقترب أكثر من تيار الرواية الحديثة في أوروبا، مع احتفاظها بحسها الطنجي العميق.

الترجمة كتحيّز واعٍ

حين وقفتُ على هذا النص، لم أتعامل معه باعتباره مجرد وثيقة أرشيفية أو أثرًا هامشيًا من زمن مضى، بل باعتباره مادة أدبية نادرة تستدعي إعادة التفكير في سردياتنا الثقافية السائدة، تمامًا كما يتعامل الباحث في علم الآثار مع لُقية من شأنها أن تُعيد تشكيل تصورنا للتاريخ. كنتُ مدركًا، منذ الوهلة الأولى، أن أي محاولة لإحيائه لن تمرّ في صمت، لأنها تُقارب المركز من موقع النقد والمساءلة، وتمسّ بنية التاريخ الأدبي الرسمي في عمقها. كنت أعلم أن مآل هذا العمل قد يكون التجاهل، كما كان حال النص ذاته عند ظهوره، غير أن هذا الإدراك لم يكن باعثًا على التردد، بل شكّل الدافع الحقيقي للمضيّ في هذه المغامرة الفكرية.

لقد ترجمتُ الرواية لا لأستعرض مهارة لغوية، ولا لأنني كنت “أمينًا” على النص وفقًا للمعايير المدرسية (scolastique). ترجمتُها لأنني شعرت أن لهذا النص شيئًا يودّ أن يقوله لنا، نحن اليوم، في مغرب اليوم. ترجمته لأنني رفضت أن أبقى على الحياد، كما يُفترض من المترجم أن يفعل. كان النص يُنادي، وأنا استجبتُ لندائه.

أن تترجم طنجة من الداخل: صوت المدينة والذاكرة

تذكرتُ أن هذه لم تكن تجربتي الأولى، فقد أنجزتُ قبلها ترجمات وبحوثًا كثيرة حول طنجة، “فضاءً وتاريخًا وثقافة ولهجة”. وقد عملتُ “من الداخل”، من موقع العارف بتضاريسها اللسانية والرمزية، لا من موقع المستشرق الذي يقف عند العتبة. هذا الفهم العميق للمكان أعطاني الأدوات اللازمة ليس للترجمة فحسب، بل لـ “إعادة بناء ما اختفى، وترميم فجوات نص يكتب عن عالم كان يحتضر“. أدركتُ أنه لا يمكن ترجمة جوهر كلمات مثل “الفوقية” (طبقة عليا من القماش) أو “الحايك” أو “الكوخو” أو “عشاوة” ما لم يعش المترجم في المكان الذي ينتج هذه الكلمات ويعرف ما تنقله من ذاكرة ووجدان.

في كل جملة، كنتُ أستعيد تفاصيل طنجة في بداية القرن العشرين، تلك المدينة التي تعج بالأساطير والتناقضات، ومرآة لمخاضات الحداثة والهيمنة، ومختبر للهويات الممزقة. وقد وجدتُ في عبد القادر الشاط كاتبًا مقاومًا ببساطة عميقة، نصه لا يلهث خلف المركز بل يعريه، يحكي عن طنجة المهمشة بأصواتها العامية ومقولاتها الشعبية وتقاليدها ونسيجها اليومي الذي لا تهتم به الأكاديميات.

الترجمة كتفاوض مع طبقات النص والأمانة للروح لا للكلمات

هنا كانت الترجمة فعل تفاوض شاق. كان عليّ أن أستعيد الأصوات الشعبية والعبارات المنسية، أن أعيد للنص نبرته، لا فقط معناه. كانت بعض الجمل شذرات من الزجل والملحون (فنون شعرية وموسيقية شعبية مغربية) والموروث الشفهي الطنجي، تُروى بفرنسية الكاتب، وكان واجبي أن أعود بها إلى لسانها الأول، أو على الأقل أن أخلق لها مقامًا في اللغة العربية المعاصرة، لا يفقدها رنينها. ولك أن تتصور صعوبة ترجمة نص لم يكن متاحًا أصلُه، بل كانت ترجمته الفرنسية هي الوثيقة الوحيدة الباقية.

كنتُ في كل صفحة أخوض مفاوضة مع الدلالة والإيقاع والهوية. كنتُ أستدعي المراجع، أستنطق التراث، أستعين بالمؤرخين واللغويين، وأُصغي للذاكرة الشعبية، كل ذلك لأجل ألا أخون النص. لكنني، وبكل صدق، لم أكن أبحث عن “أمانة” الترجمة بمفهومها الكلاسيكي، بل عن أمانة أعمق: الأمانة لمقصدية النص، الأمانة لصوت الكاتب، الأمانة لروحه.

ولأكون صريحًا، لم تكن “فسيفساء باهتة” عملًا سهلًا. كانت نصًا يخترق الترسيمات الفنية والنقدية السائدة. نصًا كتبته يد واعية، بلغة غريبة، ولكن بروح مغربية أصيلة. وقد عبّر في بعض مقاطعه عن غضب خافت، وعن امتعاض من التغريب، وعن قلق وجودي تجاه التحولات التي يعرفها العالم من حوله وعن حس وطني متجذّر. الرواية نفسها، تُقدم صورة حية لطنجة في مطلع القرن العشرين، وتغوص في أعماق المجتمع الطنجي آنذاك، مستعرضة تناقضاته وصراعاته الداخلية والخارجية بأسلوب سردي فريد. وليس عبثًا أن عبد القادر الشاط، بعد هذه الرواية، لم يكتب نصوصًا أدبية بالفرنسية، أي بلغة المستعمر، بل عاد إلى العربية، ونشر لاحقًا مختارات شعرية وترجمات من الأدب الإنجليزي، كما لو أنه استنفد بالفرنسية ما أراد قوله.

ترجمة ضد النسيان: تفكيك خرائط الهيمنة الرمزية والإنصات للهامش

لكن، ما الذي جعل هذا النص يُنسى لتسعة عقود من الصمت المطبق الذي ليس بريئًا؟ هل لأن صاحبه لم يكن من مركز سلطوي ثقافي؟ هل لأنه لم يكتب من فاس أو الرباط أو الدار البيضاء؟ هل لأن روايته لم تصدر عن دار نشر تابعة للمؤسسة الاستعمارية المركزية؟ أسئلة قد تكون إجاباتها متداخلة. لم تكن ترجمة هذا النص وإحياؤه مجرد فعل ثقافي أو ممارسة أرشيفية، بل كانت، في عمقها، قطعًا مع منطق الأسبقية التاريخية الذي طالما منح الشرعية الرمزية لنصوص بعينها دون غيرها. منذ البداية، كان واضحًا لي أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام نقاشات قديمة تتجدد، لا سيما تلك المرتبطة بـ”أجناسية” الرواية، التي كثيرًا ما استُخدمت كآلية دفاع عن تراتبية ثقافية قائمة، تُقصي ما لا ينسجم مع المعايير التي رسّخها المركز. وهذا ما حدث بالفعل، ولكن في صورته الأكثر سطحية وتشنجًا. غير أن ما تسعى إليه الترجمة، شأنها في ذلك شأن كل محاولة لإعادة كتابة التاريخ الأدبي من زاوية مغايرة، هو زعزعة تلك المركزية المطمئنة، وردّ الاعتبار للأصوات المهمشة، لا باعتبارها شذوذًا عن القاعدة، بل بوصفها مراكز محتملة، ظُلمت بفعل السياقات لا بفعل القيمة. أعرف أكثر أن إعادة الاعتبار لهذه الرواية هو جزء من عمل فكري وأدبي وسياسي أيضاً؛ لأننا حين نعيد لمثل هذه النصوص مكانتها، نكون بصدد تفكيك خرائط الهيمنة الرمزية التي لا تزال تتحكم في تصورنا للأدب وتاريخه. “فسيفساء باهتة” ليست مجرد رواية تُدرج في جداول السبق أو تُذكَر في أنطولوجيات الأدب الفرنكفوني. إنها إعلان صريح بأن الهامش يكتب، وأنه كتب فعلًا، قبل أن يُسمح له بالكلام.

بعد صدور الترجمة سنة 2019، لم تحظَ الرواية بالاهتمام الذي يليق بها، بل طُويت كما طُوي نصها الأصلي قبل تسعة عقود. لم تُناقش في أي ملتقى أكاديمي رسمي على نطاق واسع، ولم تُدرج في مقررات النقد أو تاريخ الأدب، كما لم تتناولها المنابر الثقافية الكبرى، باستثناء إشارات عابرة في بعض الصحف الجهوية أو صفحات مواقع متخصصة. هذا الاستقبال الفاتر، أو بالأحرى الغياب شبه التام له، لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي، بل أكد ما ذهب إليه النص نفسه: أن الترجمة، مهما بلغت قوتها، قد تُهزم أمام خرائط الهيمنة التي تُقرّر مسبقًا من يُسمع ومن يُهمّش. ومع ذلك، وصلت الرواية إلى بعض القراء المتخصصين الذين التقطوا أفقها النقدي والتاريخي، وطرحوا أسئلة حول مكانتها الممكنة في خريطة الرواية المغربية. وقد تلقيت، في هذا السياق، دعوة من جامعة مولاي سليمان للمشاركة في لقاء دولي حول الآداب المكتوبة باللغات الأجنبية، حيث قدمتُ الرواية وسط حشد من الباحثين والنقاد المغاربة والأجانب، في لحظة أعادت للنص بعضًا من ألقه الغائب، ولو بشكل جزئي وخافت.

الترجمة كفعل عدالة أدبية

“فسيفساء باهتة” نص مكتمل من الناحيتين الفنية والثقافية، متجذر في تربته الطنجية والمغربية، وعودته اليوم ليست مجرد استرجاع لنص منسي، بل تحدٍّ صريح للهندسة الثقافية السائدة، وتأكيد على أن الهامش، حين يُصغي إلى ذاته ويكتبها، يملك من القوة ما يُعيد به رسم خرائط التاريخ الأدبي. ولأنني أنتمي إلى هذا الهامش، أو على الأقل أنحاز له، فقد رأيت في ترجمة هذا العمل امتدادًا لمشروعي الأدبي في الإنصات لما يُقصى، والتنقيب عمّا طُمر، وإحياء ما ظُنّ أنه اندثر. لذلك، حين قدمته للقارئ العربي، لم أفعل ذلك كناقل محايد، بل كمعادٍ لنسيان مؤسّس، وكمسترجع لصوت أراد له التاريخ الأدبي أن يظل خافتًا، وكفاعل ثقافي يؤمن أن استعادة النصوص المهمّشة ليست ترفًا أكاديميًا، بل ضرورة وجودية لكل أدب يسعى إلى العدل.