عادل محمود

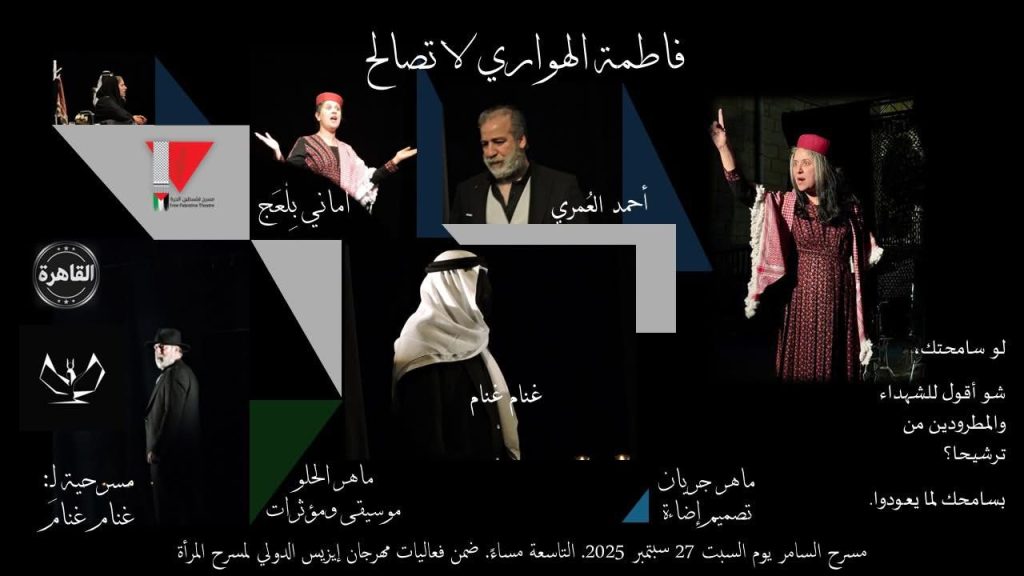

ضمن فعاليات الدورة الثالثة من “مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة” – أقيم بالقاهرة نهاية سبتمبر الماضي – قدمت مسرحية “فاطمة الهواري لا تصالح” للكاتب والمخرج الفلسطيني غنام غنام. ولسنا هنا إزاء نص مسرحي تقليدي، بل أمام وثيقة وجودية تطل من شرفة الفن في مواجهة التاريخ، ومساءلة الذاكرة، ومقاضاة الجلاد باسم الضحية، باسم الأرض، وباسم السؤال الأبدي: هل يمكن للدم أن يُغسل بالاعتذار؟

المسرح هنا ليس لعبًا دراميًا محضًا، بل منبر يتجاوز الخشبة ليصير فضاءً لمساءلة الوعي الجمعي العربي والإنساني.

تبدأ الحكاية من ترشيحا عام 1948، حيث القصف الذي حوّل عروسًا تُدعى “فاطمة الهواري” إلى جرح دائم: أصابع مشلولة، وقدمان لا تقويان على حملها، وذاكرة لا يسقط منها شيء. عاشت فاطمة عقودًا على كرسي متحرك، بينما كان الاحتلال يمارس إنكاره ورفضه للاعتراف، لا طبيًا ولا إنسانيًا ولا تاريخيًا.

لكن المفارقة السوداء تأتي حين يظهر الطيار الإسرائيلي آبي ناتان، الذي قصف بلدتها ذات يوم، في ثوب “داعية سلام”، يعترف أمام الكاميرات بذنبه، لكن اعترافه لا يرمم بيتًا مهدومًا، ولا يعيد أبناء قُتلوا تحت الركام. أمام هذا اللقاء تصرخ فاطمة بالعبارة التي تلخص المسرحية: لا تصالح.

المسرحية تعطي للفن وظيفة الشهادة، فهي ليست درسًا في التاريخ، بل احتجاجًا على محوه. قوة النص تكمن في أنه يربط بين المأساة الفردية والمأساة الجماعية: إصبع فاطمة المشلول يساوي يد الوطن المبتورة، وكرسيها المتحرك يساوي وطنًا لم يقم من عثرته بعد.

إنها ليست قضية شخصية، بل بيان مسرحي يرفض المصالحة التي تُفرغ العدالة من مضمونها. فـ”السلام” هنا يصبح قناعًا آخر للهيمنة، ومحاولة لتسكين الجرح بدلًا من تطهيره.

رمزية فاطمة تتجاوز حدودها كفرد، فهي العروس المؤجلة التي اغتيل فرحها كما اغتيلت أحلام فلسطين.

وهي الوطن الممزق الذي يعيش نصفه تحت الركام ونصفه الآخر في المنفى.

وهي الشاهد الحي الذي يرفض أن يوقّع على صك النسيان.

أما اللقاء بين الضحية والجلاد، فهو استدعاء رمزي لمفهوم العدالة ذاته: هل تكفي الكلمات لإعادة التوازن؟ أم أن الاعتراف يصبح نوعًا جديدًا من الاستعمار حين يكتفي الجلاد بأن “يعترف” بينما تظل الضحية في كرسيها؟

اختار غنام غنام أن يركّز على قوة الكلمة والوجه البشري، وهو خيار مشروع، بل مناسب لطبيعة الموضوع. فالمسرح هنا أقرب إلى محكمة وجدانية: المتفرج قاضٍ، والضحية شاهدة، والجلاد متهم. لكن هذا الخيار يضعنا أمام معضلة أخرى، إذ إن اعتماد العرض على السرد والحوار وحدهما يجعل المشاهد مُرهقًا أحيانًا، وكأننا أمام محاضرة تاريخية أكثر من كوننا أمام عمل درامي متكامل. هنا كان يمكن للسينوغرافيا ـ الضوء، الفضاء، الرموز البصرية ـ أن تخفف من ثقل السرد وتمنح النص أفقًا تعبيريًا أرحب.

المسرحيات التي تتناول قضايا بحجم فلسطين تواجه دائمًا خطر الانزلاق إلى التوثيق البارد. التحدي هو: كيف ننقل الحقائق دون أن نقتل الدراما؟ وكيف نحافظ على حرارة المأساة دون أن نحول النص إلى شعارات؟

في “فاطمة الهواري لا تصالح” نجد هذا التوتر حاضرًا؛ أحيانًا تنفجر الدراما في وجه المشاهد لحظة مواجهة فاطمة وآبي ناتان، وأحيانًا ينكسر الإيقاع تحت وطأة السرد الطويل.

ومع ذلك، فإن قيمة العرض لا تكمن فقط في جمالياته، بل في كونه يطرح أسئلة تتجاوز المسرح لتصير جزءًا من الوعي الجمعي.

هذا العرض ليس ترفيهًا، ولا هو مسرح تجريبيٌّ منعزل عن الواقع، بل هو أرشيف حيٌّ للذاكرة. إنه يقول للمشاهد: إياك أن تنسى، إياك أن تبيع الحق بالاعتذار.

الجمهور العربي يجد نفسه في قلب القضية، أما الجمهور الغربي فقد يواجه صدمة، فسلامهم المزعوم لا يكفي لغسل دماء الأبرياء.

المسرحية تعيد للمسرح العربي دوره التاريخي بوصفه ساحة للمقاومة، لا مجرد فرجة.

إن “فاطمة الهواري لا تصالح” عمل شجاع، لأنه يرفض أن يكون الفن زينة جمالية أو حيادًا باردًا. إنه مسرح يستعيد رسالته الأصلية: أن يكون ضميرًا للأمة.

لكن إن أراد العرض أن يكتمل، فلا بد أن يُدعَم بالجانب البصري، وأن يُضبط إيقاع المعلومات التاريخية، وأن تُمنح لحظات الصمت والخوف والأمل مساحتها داخل النص، بحيث لا يظل الصوت الوحيد هو صوت التاريخ، بل يُضاف إليه نبض الإنسان.

بهذا يمكن أن يتحول العرض من مجرد شهادة إلى تجربة وجدانية كاملة، حيث يخرج المشاهد وهو لا يصفق فقط، بل يحمل في قلبه الصرخة التي ختمت المسرحية: لا تصالح.