محمد العمراني

ما فتئ الأدباء يزاحمون المؤرخين وينافسونهم في تتبع أحداث التاريخ؛ متخذين بعض تلك الأحداث مرجعا يستندون إليه في بناء عوالمهم المُتخيلَة. ولئن لم يكن التَّأْريخ هو ما يطلبونه من وراء تلك الأعمال الأدبية، فإنهم يقدمون خدمات جليلة للتاريخ ولرجاله. والروائي إذ ينجز ذلك، فإنه يؤديه بوعي ودراية كاملين بما هو عليه حال قارئه/الإنسان، الذي – وإن كان ينتمي زمنيا إلى الحاضر- فإنه يظل شديد الارتباط بماضيه، رازحا تحت قيوده التي تُلقي بثقلها على حياته وتفكيره.

عن عتبة العنوان: “أَنَا قَلْبِي لِيكْ مَيَّالْ”

لعل أول ما نسجله على هذا العنوان هو اختلافه في لغته عن لغة المتن الروائي، فهو لم يأت عربيا فصيحا، ولا بالدارجة المغربية، (على اعتبار جنسية الكاتب المغربية وتعلق الأحداث ببطل نصف مغربي وبأمه المغربية) وإنما جاء باللهجة المصرية؛ وهي لهجة اعتاد عليها المغاربة، ولا يجدون صعوبة في فهمها. ولا يتعلق الأمر هنا بعبارة جديدة ابتدعها الكاتب من تلك اللهجة، بل هي مما عُلِم وتُدُووِل كثيرا، فهي مقطع من أغنية عاطفية شهيرة تعود إلى المطربة المصرية فايزة أحمد: “أنَا قَلْبِي لِيكْ مَيَّالْ، ومفيش غيرك عالبال…”

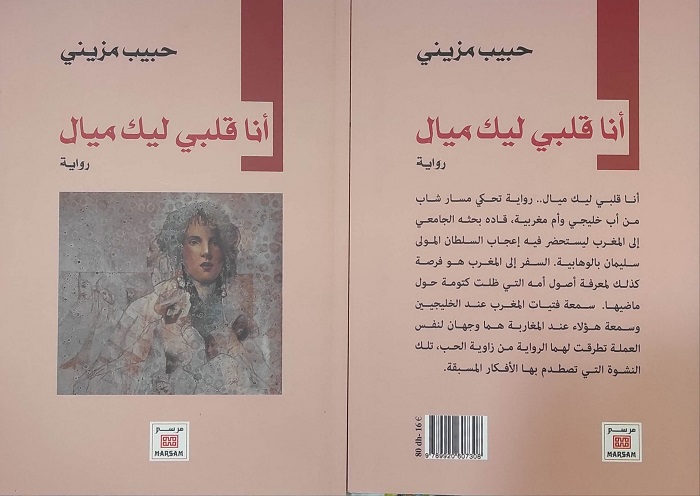

عن عتبة الغلاف والصورة

وفضلا عن عتبة العنوان، هناك عتبات أخرى في الرواية، قد يُسعفنا الوقوف عندها في تيسير الولوج إلى عالمها الداخلي والإحالة على متنها. وهكذا تشير عتبة الغلاف واللون الذي اتُّخِذ له إلى بعض من مضامينها. لقد جاء الغلاف في لونه ورديا، وهو لون دأب الناس على ربطه بالعالم الأنثوي وببعض ما يتعلق به؛ مَلبسًا ومساحيقَ تجميل، وأثاثا وأدواتٍ مختلفةً.

ومع اللون الوردي، تُطالعنا لوحة فنية تتصدر واجهة الغلاف وتتوسطه، وهي تضم وجه امرأة شابة في كامل زينتها، مع ملامح جادة تعلو وجهها. أما باقي مكونات اللوحة فهي عبارة عن وجوه لرجال ونساء بالزي المغربي التقليدي، مع أحجام أقل وملامح غير واضحة. وبناء على هذه العتبات، أمكننا وضع فرضية للقراءة مفادها: إن حضور المرأة في رواية “أَنَا قَلْبِي لِيكْ مَيَّالْ” سيكون مهيمنا. فما هي طبيعة هذا الحضور؟

الماضي مُطارِدًا

وتتصل الأحداث في الرواية ببطل لم يجعل له السارد اسما، وهو شاب سعودي الجنسية والإقامة؛ يعيش رفقة أمه ذات الأصول المغربية، بعد أن تُوُفِّي أبوه. وبالرغم من أصول أمه تلك، فإن معرفته بالمغرب لم تكن تتجاوز معرفة باقي أقرانه من الشبان الخليجيين، إذ هي بلاد تختلف عن بلدانهم في عاداتها وجغرافيتها. وهم يقصدونها رغبة في الاغتراف مما يتيحه هامش الحرية بها، مُتحلِّلين في ذلك من بعض القيود التي تُكبِّلهم بها مجتمعاتهم المحافظة. لكن بطلنا لم يكن يرى الأمور بالشكل الذي يراها بها باقي الأقران، بل كان صاحب نظر مختلف؛ أملته عليه تربيته وأصوله المختلطة.

لقد حرصت هذه السيدة كل الحرص على أن لا تخوض في أي حديث له علاقة ببلدها الأم، ساعية إلى أن يكون لابنها انتماء واحد، فهو سعودي وكفى “…اختارت المشرق ولم ترجع إلى المغرب، ولم تحثني ولو مرة واحدة على زيارته.” ص7. لكن هذا التكتم والحرص الشديدين من جانب أمه -حينما يتعلق الأمر بالإشارة إلى موطنها الأصلي- ولَّد عند الإبن/ البطل فضولا كبيرا؛ ازداد وتعمق أكثر مع بلوغه مبلغ الرجال وولوجه الجامعة.

الماضي مُطارَدًا

وسعيا إلى اكتشاف سر أمه ذاك، اختار الشاب في دراسته الجامعية إنجاز بحث له علاقة بالمغرب وتاريخه. فكان أن أخبرها بحاجته إلى السفر نحو بلدها للوقوف على مراجع تتعلق ببحثه ذاك، والذي اهتم فيه بتتبع تجربة السلطان المغربي “مولاي سليمان” في تأثره بالدعوة الوهابية في بداية ظهورها بمنطقة “نَجْد” بالجزيرة العربية.

وقبل أن نواصل متابعة تطور الأحداث في الرواية، نسجل للكاتب هذه الالتفاتة المهمة إلى التاريخ المغربي. فتجربة هذا السلطان المغربي تبقى فريدة من نوعها وجد معبرة، بالنظر إلى تأثيراتها على مؤسسة الحكم بالمغرب وعلى البلد بصفة عامة. فقد عُد انفتاح “مولاي سليمان” على الوهابية واهتمامه بها تجرؤا على المؤسسة الدينية الرسمية (الإسلام المغربي بروافده المتمثلة في المذهب المالكي والصوفية) فكان أن جَرَّ عليه نِقمةَ رجالها (ونخص بالذكر رجال ومريدي الزوايا) مما جعله يدخل معهم في مواجهة، انتهت بسجنه، ثم بتنحيه عن الحكم لصالح ابن أخيه بعد ذلك: “.. كان يجهل الواقع الثقافي والاجتماعي، خطأه هو محاولة وهبنة المجتمع المغربي..”ص34.

ويصل الشاب إلى المغرب، وبالضبط إلى مدينة الدار البيضاء، (وهي للإشارة مسقط رأس أمه ومدينتها) هناك سيتعرف على فتاة مغربية ذكية ومثقفة اسمها “حنان”؛ شكلت له دعما كبيرا في سعيه إلى اكتشاف سر أمه، هذا قبل أن تتطور علاقته بها ويتعلق كل منهما بالآخر.

ولأن مهمته في المغرب كانت مرتبطة بإنجاز بحث جامعي حول مولاي سليمان” والوهابية والتدين، فقد اتصل ببعض الأساتذة المغاربة لهذا الغرض، كما خاض نقاشات عديدة حول الموضوع مع صديقته وباقي رفاقها. وفي هذه المدينة المغربية دائما، وقف البطل على “الكليشيهات” التي تُتَداوَل عن السائح الخليجي، فهو موسوم بالغنى والإنفاق المبالغ فيه، خصوصا فيما يتصل بتحقيق متعه ونزواته. وقد خاض في نقاشات حادة مع مُحاورِيه المغاربة حول هذه الأمور؛ رافضا تعميمهم وتنميطهم لصورة الخليجي وسلوكه في المغرب. والحق أنهم كانوا يجدونه مختلفا عن أبناء بلده، وعن ذلك عبرت صديقته المغربية حنان بقولها “.. كل ما تفعله يناقض سيرة السائح الخليجي التقليدي” ص42.

وكان، في أثناء جولته بمدينة الدار البيضاء، يُطلع أمه على الأماكن التي زارها، فتساعده هي في التعريف بها، أو في تصحيح سوء نطقه لبعضها. وكان لا يمل من سؤالها مرة تلو أخرى؛ محاولا دفعها إلى الحديث عن حيها الذي نشأت فيه أو عن مكان وجود أهلها.

وأخيرا، وبعد جهد جهيد، سيفلح في أن ينتزع منها اسم “دَرْب غَلّْفْ” بوصفه الحي الذي انتمت إليه ونشأت فيه، ليبادر بالذهاب إليه واكتشافه، بالرغم من توتره الشديد، إذ كان يقترب من كشف سر أمه الذي سعت إلى إخفائه عنه سنين طويلة.

ومُحمَّلاً بكل قلق الدنيا وهواجسها، يصل إلى هذا الحي؛ قاصِدًا أحد مساجده. وفيه سيستجمع قواه؛ مُستفسرا من مؤذن المسجد عن اسم أمه وقصتها (كذب على الرجل وأخبره بأنها قد ماتت)، فكانت الإجابة/ الصاعقة التي ستدفع بالأحداث نحو مزيد من التأزم. فأمه ليست إلا واحدة من ضحايا قصة كانت قد هزت الرأي العام المغربي في عقد التسعينيات وذلك فيما عرف بقضية “البطوطي”؛ بطلها رجل سلطة استغل نفوذه ليعتدي على مجموعة من النساء ويبتزهن بأشرطة سجل عليها ما فعله بهن، فهي كانت ضمن مجموعة النساء اللواتي تعرضن للاعتداء على يد هذا الشخص. وكان وقع هذا الكلام قويا عليه”… انزعجت واسود بصري…” ص37.

وقد تلا هذا الاكتشاف رحلة طويلة سيقوم بها الشاب في سبيل معرفة كامل الحقيقة. وفي سعيه ذاك، التقى أشخاصا عديدين، بمساعدة صديقته حنان، ليصل أخيرا إلى “العَسْكْريَّة”؛ وهي امرأة مغربية بسيطة كانت جارة لأمه في “درب غلف” في أيام الضجة/ الفضيحة، إذ كانت تؤدي دور الوسيط بين الفتيات المغربيات الفقيرات ورجل السلطة المعتدي.

ومن أحد الأحياء الفقيرة بمدينة المحمدية، (حيث تقيم العسكرية التي هدها مرض السرطان) حصل على ما يريده من معلومات حول علاقة أمه بالفضيحة الشهيرة، فهي لم تكن إلا ضحية من الضحايا، ولا دور مشبوه لها في بعض وقائعها ( التسجيل رقم 32). ولئن اطمأن قلب بطلنا أخيرا بهذه التفاصيل التي أخبرته بها هذه المرأة، فإنها – ومن جهة أخرى- كشفت له سرا آخر، فقد وضعت أمه بعد الاعتداء عليها – كما فعل عدد من الضحايا- طفلة أنثى تبنتها إحدى الأسر.

وبعد مجهودات بذلها، واتصالات هنا وهناك أجرتها صديقته “حنان” سيتعرف إلى أخته “الدكتورة كلثوم”، والتي لم تكن تعرف بالأمر، وكان وقع الخبر عليها مزلزلا. وهكذا ينتهي الأمر بصاحبنا محاطا بثلاث نسوة بعد أن كان محاطا بواحدة؛ أمه وحبيبته حنان وأخته كلثوم؛ منتصرا بذلك على هواجسه، ومصالحا أمه مع ماضيها ومع بلدها.

…………………..

*كاتب من المغرب