حوار: أحمد سراج

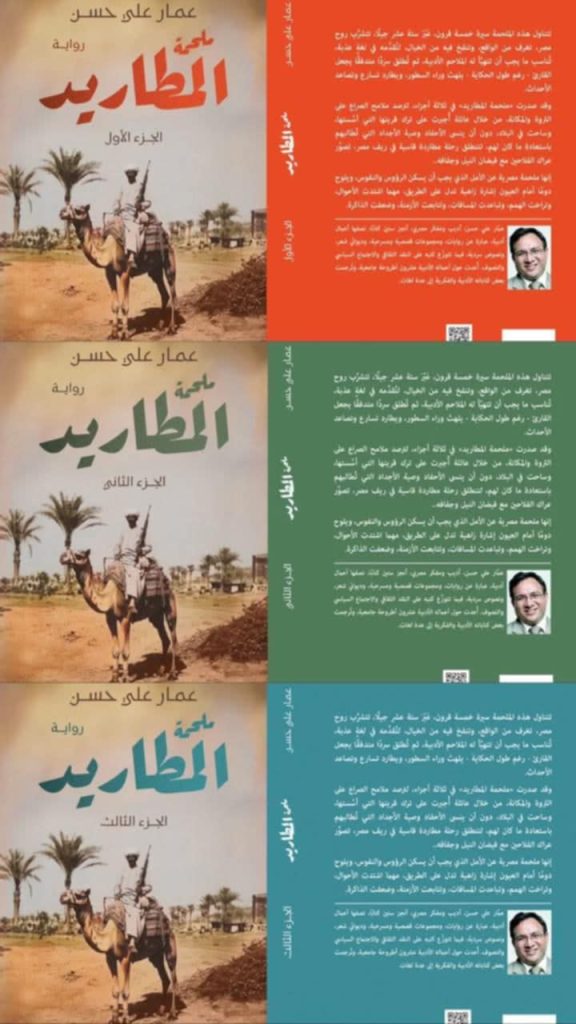

عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة صدرت “ملحمة المطاريد” للكاتب عمار علي حسن في ثلاثة أجزاء، لتكون الرواية الرابعة عشر في مسيرته، إلى جانب ثماني مجموعات قصصية وديواني شعر ومسرحية وسيرة ذاتية، وعدة كتب في السرد عابر الأنواع، فضلًا عن كتبه في الاجتماع السياسي والنقد الثقافي والتصوف، ليبلغ كل هذا ستين كتابًا.

زمن هذه الملحمة يمتد لخمسة قرون، تحديدًا منذ 1419 وحتى 1919، ومكانها قرية متخيلة تتشرب السمات الاجتماعية والخصائص النفسية لصعيد مصر في تلك الأيام، لتجسد الأوجاع المزمنة للفلاح المصري في عراكه ضد فيضان النيل وجفافه، وسطوة أمراء المماليك والعثمانيين وأصحاب التزام الأرض، ثم ضد مالكي الجفالك والأوسيات في ظل حكم أسرة محمد علي، وأثر الاحتلالين الفرنسي والإنجليزي، لكن المحطات السياسية هنا تبقى في الخلفية البعيدة، لتصبح جموع بسطاء المصريين هي البطل، حتى لو كانت الملحمة تجسد صراعًا ضاريًا بين عائلتين امتد لستة عشر جيلًا.

إننا أمام عمل ملحمي عن الأمل الذي يجب أن يسكن الرؤوس والنفوس، ويلوح دومًا أمام العيون إشارة زاهية تدل على الطريق، مهما اشتدت الأحوال، وتراخت الهمم، وتباعدت المسافات، وتتابعت الأزمنة، وضعفت الذاكرة. حول هذه الملحمة يدور الحوار:

ـ لماذا كتبت ملحمة المطاريد؟ ما الدوافع ؟

ـ أنت لا تختار أو تقرر في لحظة ما أن تكتب ملحمة أو ثلاثية، لكن هناك أشياء تختزن في وجدانك، وفي نفسك، وتختمر في عقلك، وتعيش معك فترة طويلة بين أخذ ورد حتى تأتي لحظة الولادة. ولحظة الولادة هنا جاءت في ظرف عصيب، حيث كنت أهرب في التاريخ من وطأة الحاضر، ليس هروب المتكاسل والمتقاعس والخائف، إنما هروب الباحث عن معنى. إنه المعنى الذي أؤمن به دوما، وهو أن سر بقاء مصر هم بسطاء الناس، الذين تحملوا عبر التاريخ الطويل قسوة الحياة، رغم الاختلالات والاحتلالات الطويلة والاستبداد والفساد. المصري البسيط، الذي عاش على ضفاف النيل، هو الذي حمل هذا البلد على كتفيه. وأنا من المؤمنين أيضًا بأن أصل مصر هو الريف وليس الحضر، ليس لأنني ريفي، لكن هذه هي الحقيقة. أغلب سكان مصر من الريف، وأغلب سكان المدن نزحوا من الريف، وكثير من العادات والتقاليد والطقوس، التي يمكن تتبعها على مدار فترة طويلة جاءت من الريف، وحتى البارزين في الأدب والسياسة والفكر والاقتصاد، جاء كثير منهم من الريف. والمصري حين يعمل عملًا آخر غير الزراعة لا يحقق النتائج المرجوة. نحن لسنا أهل تجارة مثل الشوام، وعملنا الصناعة لكننا نحتاج إلى جهد حتى نتقنها، كان لدينا تشغيل وطوائف حرفية في فترة من الفترات لكن حدث قطع هائل في هذا المسار، بما لن يجعلنا ندخل إلى فضاء الصناعة بتوسع، وبأقدام راسخة.

أما الزراعة عند المصري فهي الأصل، إذ إنها ليست مجرد مصدر أو مورد إنتاج، أو سبب من أسباب العيش المادي، بل إنها تؤثر في ثقافة المصري، من حيث نظرته إلى ذاته والحياة والكون كله. شخصية المصري متطبعة بالزراعة، لذلك حين تكتب ملحمة تمثل مصر يجب أن تنبت وتقوى وتستوي على سوقها في الريف، فملحمة مصر ريفية الطبع .

ـ لماذا حملت عنوان ملحمة المطاريد وليس ملحمة الفلاحين أو ملحمة الصوابر؟

ـ أنت تحتار وتختار بين عدة عناوين، وبالنسبة لي هناك روايات كنت موفقا في اختيار العنوان من اللحظة الأولى، وهناك أخرى كنت أبذل جهدًا في سبيل بلوغ العنوان، وفي الطريق إلى هذا اقترح عدة اقتراحات، وأدرسها مع النشر، ونختار سويًا من بينها. وهناك روايات لم يكن العنوان يعجبني حتى اللحظة الأخيرة قبل دخول المطبعة أغيره. بالنسبة لـ “ملحمة المطاريد” فاضلت في البداية بين عدة عناوين مثل “ملحمة الغلابة” لكن وجدته عنوانًا مباشرًا ودالًا بشكل فج، وليست فيه شحنة تنطوي على قدر من الشجن والدهشة والتساؤل والتشويق. وهناك عنوان آخر هو “ملحمة المجاذيب” اتكاء على أن هناك “زاوية” فوق ربوة بالقرية تمتد قرونًا طويلة، وكلما فرغت من من مريد يأتي آخر ليسكنها، لكن خفت أن تحال هذه الرواية إلى أعمال أخرى لي ذات نكهة أو طبيعة صوفية مثل “جبل الطير” و “خبيئة العارف” و “شجرة العابد” فيبدو للبعض أن “ملحمة المطاريد” تعزف على الوتر ذاته، رغم أن لدي تنوعا في موضوعات رواياتي ما بين الواقعية الفجة مثل رواية “باب رزق” وبين الواقعية الاجتماعية في “جدران المدى” والواقعية السياسية في “زهر الخريف” و”سقوط الصمت” و”آخر ضوء” التي نشرت مسلسلة في صحيفة “المصري اليوم” والرواية النفسية في “السارق والمسروق .. أربعون وجها للص واحد”، والتاريخية في “بيت السناري” والرومانسية في “حكايات الحب الأول” و”التي هي أحزن”. الحقيقة أنني خفت من أن عنوان المجاذيب يجعل القارئ ينظر للوهلة الأولى إلى الملحمة باعتبارها رواية صوفية طويلة، رغم أن مصطلح المجاذيب الذي كنت أقصده هنا يعني مجاذيب الأرض، من منطلق اعتباري علاقة الفلاح بالأرض مقدسة، فهو منذور لها، ويتحمل من أجلها الكثير من المشاق، ويرفض حالة الاستهانة بقيمة الأرض، أو اعتبارها مجرد شئ ممكن الاستغناء عنه، أو بيعه لغريب والتخلص منه بسهولة، وأن المال الورقي أفيد من الأرض، فهذا ضد طبيعة المصري نفسيته وثقافته التي توارثها عبر الأجيال.

والمطاريد مسمى جديد في الحياة الاجتماعية المصرية، فقبل حكم الرئيس جمال عبد الناصر كان الذين يهربون إلى الجبل يسمون في الحوليات التاريخية “الفلاتية” فكل من يخرج من الوادي الضيق إلى الصحراء، بعيدا عن قبضة السلطة المركزية يسمى فلاتيا، وكان بعض هؤلاء هاربين من عسف السياسة، أو عاجزين عن الإيفاء بضرائب الأرض أو ما عليها من التزام، أو مرتكبي جرائم، أو هاربين من عار بسبب ما يمس السمعة والشرف. وأيام عبد الناصر ظهر مصطلح “مطاريد الجبل، وهو مستمر حتى الآن. لكن الرواية أخذت المعنى أبعد من هذا، نعم يدور جزء من أحداثها في الجبل، وأبطاله مطاريد من وجهاء وفلاحين هاربين، إلا أنني أنظر إلى المصريين عبر تاريخ طويل باعتبارهم مجموعة من المطاريد، حتى لو كانوا يعيشون في الوادي والدلتا. هم مطاريد نتيجة الظروف القاسية التي يحيونها رغم تشبث أقدامهم بالأرض، والثمن الباهظ الذي يدفعونه في سبيل الامتثال لغريزة البقاء، مطاريد الفقر والعوز والعسف والخوف، ومطاريد الاحتلالات الطويلة التي مرت على مصر، حيث الإحساس الدائم بالفزع، والعوامل الجارحة التي تريد أن تخلع المصري من جذوره، ومن مكانه، ومن أمانه.

ـ كيف اهتديت إلى الحكاية برمتها؟

ـ كانت حكاية مبتورة، أشبه بقصة قصيرة، عن جنينة إلى جانب قريتي، صاحبها رجل ثري من أسيوط، كتبتها وتركتها سنوات، لا أعرف كيف أكملها، وأحيانا روادتني رغبة في تطويرها رواية قصيرة، لكن فجأة ولد معنى مختلف في رأسي، واختمر في وجداني، ووجدتني أكتبها، بل تكتب هي نفسها، إلى أن صارت الثلاثية التي أمامنا.

ـ كم الوقت الذي استغرقته كتابة هذه الرواية منك؟

كتبت مسودتها الأولى في تسعة أشهر، فهذا النوع من الكتابة لو تركته وقتا طويلا، من الصعب أن تعود إليه، إنها تفاصيل صغيرة جدا، وأشجار عائلات ممتدة لقرون، وقد يضيع منك خيط الحكاية، وتختلط عليك الأحداث والوقائع والأسماء إن لم تعكف عليها وقتا محددا ومكثفا.

حدث هذا على الأٌقل في المسودة الأولى، التي كنت فيها معنيا باصطياد الحكاية، والإمساك بخيطها. لم أرد كذلك أفقد الشحنة التي ملأت نفسي كي أنجزها، لكنني، كعادتي، أراجع العمل سبع مرات قبل الدفع به إلى المطبعة.

ـ من البطل في الرواية؟

ـ البطل في الرواية هم الناس، من المصريين البسطاء. نعم الأبطال الرئيسيين موزعين على عائلتي الصوابر والجوابر، لكن البسطاء الموجودين في نهاية المشهد، وهم الأكثرية، ورغم أنهم لا يظهرون كثيرا في الأضواء سواء في الوصف أو في الحوار القائم لكنهم أبطال الحكاية الحقيقيين، وبعضهم يصنع التحولات، سواء كانوا من المجاذيب والمريدين والبهاليل أو من فقراء الفلاحين واللصوص والخدم والعبيد. هؤلاء من يصنعون التفاصيل، والرواية فن التفاصيل.

ـ في التفاصيل، عما تتحدث الحكايات التي تنطوي عليها الملحمة، التي تبدأ بذلك الجندي الشريف الذي رفض أن يكمل في قتل الناس، وارتضى أن يعمل فلاحا أجيرا، ومن نسله ولد الصوابر، وفي وجههم الجوابر، واستمروا في الرواية ستة عشر جيلا؟

ـ تتحدث عن تتابع أجيال عائلتين متصارعتين في قرية مصرية متخيلة، وعن تطور نظام الملكية في الريف المصري، وعلاقة الفلاح بالسلطة سواء كانت ممثلة في العثمانيين والمماليك ثم محمد علي وصولا إلى الإنجليز، أو علاقته بالإدارة المباشرة من خلال سناجق المماليك وحكمدارياتهم، وصولا إلى مديري الإدارات في عصر محمد علي، وعلاقة الوجهاء الممكنين داخل الريف العمد والمشايخ وشيوخ الغفر التابعين للسلطة التنفيذية المركزية بالبسطاء من الفلاحين الأجراء، والعلاقة بين المصريين الموزعين على ثلاثة أديان في ذلك الوقت وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.

ـ اخترت عائلتين؟

ـ نعم عائلتان متقاربتان في القوة والنفوذ، وفي القرية عادة من ينشب صراع ظاهر أو مكتوم بين هكذا تكوينات اجتماعية، وقد يمتد قرونا طويلة بالفعل. لكن العائلتين هنا متخيلتان . أنا لا أعرف عائلة اسمها “الصوابر” ولا عائلة اسمها “الجوابر”. بحثت في جوجل فلم أجد شيئا بمثل هذا الاسم، ولا توجد قرية في صعيد مصر اسمها “الصابرية”، ولا لاحظت لا يوجد في الرواية تعيينا دقيقا وحاسما للمكان.

ـ لكن هناك تعيينًا لأماكن الهروب ؟

ـ هذا صحيح، لكن “الصابرية” هذه تبدو وكأنها قرية متخيلة، بل هي كذلك. أنا استفدت قطعا من ثقافتي الريفية، وكثير من الأشياء والمشاهدات والتجارب والحكايات والقصص تم استدعاؤها، وهضمت في الرواية لأني أعرف مجتمع القرية، ما هي تكويناته، وما هو نمطه العمراني، وطبيعته الاجتماعية، وسخرت كل ذلك في خدمة قريتي المتخيلة بالرواية.

ـ قريتك المتخيلة هنا تاريخية أيضًا؟

ـ نعم، فالرواية تبدأ تقريبا من أيام السلطان برقوق، تحديدا في عام 1419 وتنتهي على أبواب ثورة 1919، أي تمتد أحدااثها 500 سنة.خمسة قرون يعبرها 16 جيلًا، يصارعون الفيضان والجفاف وعسف الجباة من ملتزمي الأرض، علاوة على الإحن العائلية الممتدة.

ـ هناك أيضا صراع وجودي في االرواية، فما ملامحه؟

ـ ابتداء، ومن أسف شديد، يشكل الصراع قيمة مركزية في الحياة الإنسانية بشكل عام عطفا على الغابة. المجتمع البشري أصبح يظهر وكأنه أكثر توحشًا من الغابة، بل هو كذلك. ومن الحياة يمتد الصراع إلى السرد الروائي، يحتد ويشتد أو يهدأ ويخفت، ثم يعود. في ملحمة المطاريد يظهر الصراع بدرجات متفاوتة بين الصوابر والجوابر، حول المكانة والهيبة والمنافع المادية.

ـ عنوان “المطاريد” من أين جاءك؟

ـ هناك حكايات عنهم متداولة لدينا في الصعيد، ومنذ طفولتي وأنا أسمع عن العصابات التي تغير على القرى، ومنها قريتنا، وكانت إذا أتت عصابة وخطفت شيئا من قريتنا ليلا، خرج أهل القرية جميعا، حتى النساء والأطفال لمطاردتها، وكنت بينهم. وقد تناولت طرفًا من هذا في روايتي “زهر الخريف” التي رأت النور عام 2008. كنا نعرف أسماء بعض رجال هذه العصابات التي نتداولها، وتمتد إلى حكايات السمر على المصاطب ليلا. هذا العالم أنا أعرفه جيدا.

على مدار قرون كانت هذه العصابات تسمى “الفلاتية” هكذا يتتابع الاسم في الحوليات التاريخية المصرية الشهيرة، لكن مع ستينيات القرن العشرين صار الاسم “المطاريد” وهو مستمر إلى الآن، مطاريد الجبل من الخارجين على سلطان العثمانيين والمماليك وأسرة محمد علي، وهم مجموعة من اللصوص والهاربين إثر عجزهم عن دفع ما عليهم من التزام الأرض، أو مرتكبي جرائم، منها الثأر، أو من لحق بهم عار في وقائع تمس الشرف.

لكن الرواية تسحب المفهوم على دلالة أخرى، لتنظر إلى الفلاحين والمهمشين والغلابة على مدار خمسة قرون باعتبارهم مطاريد. إنهم المطرودون من الحياة الكريمة الملائمة لعيش طبيعي.

ـ هذا يقودنا لسؤال مهم حول المعلومات الموجودة والمصاغة بشكل فني مرقق للغاية. عندما نقرأ العمل سواء قراءة هادئة أو سريعة فإننا لابد أن نتوقف عند شيء حول أهمية المعلومات على كثرتها التي لا تقتصر فقط على المعايشة، فما مصادرك في كتابة هذه الرواية؟

ـ إلى جانب معايشتي الممتدة للمجتمع الريفي في الصعيد، وبعض ما يتم تداوله فيه انتقل شفاهة من جيل إلى جيل، بعضه يمتد إلى قرون خلت، كان علي أن أقرأ في بعض كتب التاريخ وحولياته، أو تلك التي تدرس المجتمع المصري على مدار تاريخه، الذي يمثل زمن الرواية، وهو خمسة قرون. هذه القراءة لا تقف فقط عند التقاط حكايات أو معرفة سياقات اجتماعية، إنما أيضا لتدقيق السياق. وأعتقد أن هذا يمثل جانبا لدى في طريقة العمل، فمثلا قرأت أطروحة دكتوراه عن الأزياء في العصر المملوكي كي أصف زي بطلة روايتي “شجرة العابد”.

في ملحمة المطاريد كان علي أن أدقق في الأشياء، فمثلا بحثت عن نوع البنادق التي كانت تستخدم في هذا الزمن البعيد، وطرائق عيش المصريين ، مثلا نوع المشروبات التي كانوا يحتسونا، والأطعمة التي يسدون بها رمقهم، ونوبات فيضان النيل، متى كان الفيضان هائجا مائجا جبارا يقتلع القرى من أصلها، ومتى كان هادئا، وكذلك نوبات الجفاف.

ـ وصفك للفيضان وآثاره، هل من حصيلة هذه القراءات؟

ـ ليست القراءات فقط، إذ لدي حكاياتي الخاصة لأن قريتي من القرى التي أكلها النيل سنة 1930 كانت على شاطيء النهر، واسمها الوصلية في مركز المنيا محافظة المنيا، فتم نقل سكانها إلى مكان أبعد عن النيل، وسميت بقرية الإسماعيلية، لأن هذا حدث أيام حكم إسماعيل باشا صدقي.

ورغم أنني ولدت بعد إنشاء السد العالي بما يربو على خمس سنوات، فقد سمعت من رجال القرية في سن جدي وأبي الكثير عن معاركهم مع الفيضانات. وحين نشأنا أطفالًا وجدنا جسرًا عاليًا يسمى في قريتنا الفيض (من الفيضان) تحته أرض واطئة منحدرة، نجمت عن انحسار الماء. كان جسرا ترابيا عاليا يرممه الناس بالقش والجريد طول الوقت. هذه الحكايات المستقرة في ذاكرتي تسربت إلى الرواية، حيث استعرت هذه التجربة في وصفي لما جرى لنجع مشتول، المتخيل، في الرواية، وما كان يحدث لـ “االصابرية” على مدار قرون.

ـ ماذا عن السياسة في الرواية؟

ـ موجودة في الخلفية البعيدة جدا، لا ذكر لها إلا من خلال الحوادث التي تعرف بها تطور الزمن فقط، ومن خلال تأثيرها على الأفعال البسيطة للناس. فمثلا في عهد السلطان برقوق ظهرت الملكية الخاصة، فانعكس ذلك على حال “الصابرية”، وحين يأتي العثمانيون ويفرضون نظام الالتزام، يمتد أثره إلى القرية أيضا، فيظهر في التصرفات ويذوب في الحكايات. وحين يأتي الفرنسيس ومن بعدهم محمد علي ثم الثورة العرابية فالاحتلال الإنجليزي وحتى الثورة العرابية، يؤثر كل ذلك على حياة أبطال الرواية ومصائرهم، لكن من بعيد، دون تورط أبدا في سرد أحداث تاريخية مباشرة.

ـ ناقشت الرواية قضية تحول أنماط التعامل مع الأرض الزراعية من الإرتزاق إلى الإلتزام إلى الإنتفاع كيف استطعت أن تضع هذه التفاصيل الدقيقة في 500 عام ؟

ـ راجعت دراسات وكتب حول تطور الملكية الزراعية في مصر، كي أفهم السياق الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي تجري فيه الأحداث، وكي أعرف كيف أزن تصرفات أبطال الرواية، وأدرك بمعنى أدق المؤثرات الخارجية على سلوكهم، وعلى أحلامهم أيضا. الرواية تدور في الريف ومثل هذا يؤثر على حياة الناس بشكل مباشر، وهو ما كنت معنيًا به.

ـ يتأسس حضور الصوابر من خلال تاريخهم المشرف حاضرهم الكادح قيامهم الموقرة فيما يخرج الجوابر مما يشبه العدم يعني هم ينسبون أنفسهم للمجاذيب وهم ليسوا كذلك وظهورهم الواضح في المقطع السادس عشر من الحكاية الأولى مع الغازي سليم الأول هل قصدت بهذا ان ينحاز قارؤك إلى الصوابر أم أردت أن تقول أن الأصل في الرواية هم الصوابر؟

ـ نعم، الأصل هم الصوابر لكن لا تخلو عائلة من أفاضل، فرغم أن الجوابر في الرواية قد يمثلون خط الشر والصوابر خط الخير، لكن في بعض الجوابر هناك خيرون كانوا يأتون عبر الأجيال، وفي بعض الصوابر كان يأتي أشرار، وهذه طبيعة الحياة، لكن هي المهمة الغالبة عند الصوابر هي مهمة أقرب إلى النبل والعكس صحيح عند الجوابر، لذلك يبدو الصوابر في الرواية لهم أصل يبدأ بجدهم الأول الذي رفض الجندية لأنه كان مطالب بالقتل وتحول إلى فلاح أجير وهرب من الصعيد

ـ لماذا حمل اسم بطل الأول عند الصوابر “رضوان” وأن يكون فلاحًا فيما حمل اسم بطل الجوابر ابراهيم وأن يكون تاجرًا؟ هل كانت تلوح لك هنا فكرة ما عن الفلسطينيين في مقابل إسرائيل؟

ـ لم أقصد هذا، لكن الصراعات تبدو متشابهة في جوانب كثيرة عبر التاريخ، وحتى وجود شخصيات يهودية في الرواية لا يغذي هذا الاتجاه بالضرورة، فاليهود كانوا جزءا من النسيج الاجتماعي المصري لقرون طويلة.

ـ هنالك نوعان من اليهود في الرواية: العادي الذي يمارس التجارة في قرية “الصابرية” وذلك الذي ظل خنجرا في ظهر “عمر” ابن الصوابر، وأحد أبطال الرواية، أليس كذلك؟

ـ الحالتان موجودتان، وهذا جانب من تاريخ اليهود في مصر، جانب فيه تعايش وتآلف، يؤدون خلاله وظائفهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، شأنهم شأن المسيحيين والمسلمين، وجانب آخر يتصرفون فيه كأقلية باحثة عن حماية، ولا يخلو بحثها هذا من تآمر. هذه طبيعة بشرية لا يمكن نكرانها.

ـ في الرواية يتمسك الصوابر بـ “حق العودة” .. هل يذكرك هذا بشئ يحدث الآن لدى الفلسطينيين؟

ـ ربما يكون هذا نوع من التأويل. أتذكر أن البعض قال عن “زينة” بطلة روايتي “بيت السناري” أنها ترمز إلى مصر. كانت شخصية مخترعة تماما، لكن هذا التأويل تمسك به البعض وقدموا براهينهم، وتبدو وجيهة، رغم أنني لم أقصد هذا ككاتب. في العموم أنت تستطيع من خلال التأويل، لاسيما إن كان مفرطا، أن تجد علاقة ارتباط أو تشابه بين أشياء ما، لم يقصدها الكاتب، وربما هي بنت اللاوعي.

ـ ربما لا تقصد أنت، لكن الرواية تقصد؟

ـ الرواية مفتوحة لمثل هذه التأويلات. وأي رواية لها تأويلاتها، والنص الثري من خصائصه هذا، ربما يجد القارئ معاني أخرى غير التي قصدها الكاتب، وما كنت معنيا به في روايتي هذه هي صراع المصريين مع الفيضان والجفاف وظلم القائمين على نظام الالتزام، إلى جانب الصراع التقليدي بين لعائلات في الريف.

ـ بمناسة الصراع بين العائلات، لاحظت أن القضاء على الصوابر مثلا لم يحدث مرة واحدة بسبب عداوة أناس من خارجهم، لكنه حدث كثيرا عندما اختلفوا مع بعضهم البعض؟

ـ هذا هو التطور الطبيعي للعائلات في مصر. هناك دراسات تتحدث عن أن عمر العائلة يستمر 150 سنة، ثم تتراجع إلى أن ينتهي نفوذها. الاختلاف في الرواية أن “الصوابر” كلما كانوا يتداعون ويضعفون ويقفون على حافة النهاية، يولد من صلبهم من يعيد تجديدهم، ويعمل على استمرار القوة فيهم لا تموت، وربما يعود هذا إلى أنهم ظلوا يرددون الحكايات عن العودة إلى قريتهم التي أخرجوا منها. هذا الهدف أبقاهم خمسة قرون.

ـ في هذه الملحمة يسبق ظهور أي عمران وجود رجل صوفي يؤسس لهذا الظهور ويسلمه لمن يستحق؟

ـ هذا وضع قائم في مصر منذ علاقة المعبد بالدولة، أو الكهنة بالحاكم أو الملك. إنه تعبير ما وجود الدين في حياة المصرين، عبر التدين الشعبي الذي تمثله الصوفية. فقرية “الصابرية” ورغم الصراع المرير المستمر، لا تخلو دائما من زاوية، رغم وجود مسجد وكنيسة وكنيس يصلي فيها اليهود يوم السبت، عبارة عن غرفة في منزل أحدهم. الزاوية طرح ديني شعبي مختلف ومغاير، وكانت أحيانا منبع للحكمة، وأحيانا مكان للراحة ، وأحيانا نقطة تحول داخل الرواية، لأن الأدوار اللي لعبها المجاذيب والمريدين كانت فارقة.

ـ في الرواية نجدك مولعًا بالمرأة ومقدرا لها لدرجة إننا إن كان أمامنا مثلا ثلاثون امرأة فمنهم ثمان وعشرون امرأة مقدسة، واثنتان حين غدرتا كان هناك مبرر لذلك؟

ـ ربما يعود هذا إلى ثقافتي الريفية، فقد فتحت عيني لأجد المرأة هي محور الحياة، تساعد زوجها في أعمال الحقل، وتقوم بأعمال المنزل ولا يساعدها هو، وتقوم أيضا بتربية الأطفال، وبيع بعض ما تنتجه الأسرة في السوق.

ولي تجربة خاصة، فقد تربيت في طفولتي ببيت جدي، وكان قد أنجب أربعة بنات، منهن أمي، ومع البنات الثلاثة وجدتي وأمي، كانت نشأتي. والغريب أنني بعد ذلك كانت أحب الجلوس إلي الرجال الكبار أكثر من أقراني من الأطفال، كنت أنصت إليهم، لكن كثيرا مما أسمعه لم يفدني ككاتب قصة أو رواية، قدر إفادتي من النساء اللائي كن يجلسن في غرفة الخبيز ساعات طويلة أمام الفرن، وكان يحلو لي أن أجلس إلى جانبهم أستمع إلى حكاياتهم.

ـ إحدى مغامراتك داخل هذا العمل الملحمي هو اسخدام مجموعة من مربعات فن الواو العامية في النص، هي من تأليفك ليست لابن عروس أو عبد الستار سليم ولا الأدب الشعبي، فلماذا؟

ـ لا تنسى أنني شاعر، بدأت مساري الأدبية شاعرا، لكن نشرت الشعر متأخرا، ولي الآن ديوانان من الفصحى، والثالث يستوي على مهل. أما بخصوص فن الواو، كانت عندي عدة خيارات، إما آخذ ما يناسب كل فصل أو حكاية من مربعات ابن عروس أو عبد الستار سليم، أو ألجأ إلى شخص ثالث يقرأ كل حكاية ويضع مربعا يناسبها، على غرار ما يحدث في تترات المسلسلات، وإما أن أقوم أنا بتأليف هذه المربعات، ولم يكن هذا صعبا، فأنا نشأت في بيئة تتعاطى ألوانا من الشعر العامي والأغاني الشعبية.

ـ نأتي هنا إلى المغامرة الثانية، لماذا اخترت كلمة ملحمة وهي ستستدعي بالضرورة ملحمة الإلياذا، وملحمة الأوديسا، وملحمة الحرافيش؟

ـ لأن هذا هو الوصف الذي يناسب هذه الرواية، بامتدادها الزمني والتخييل فيها والمعنى الكامن في بينتها ومضمونها، وما فيها من أساطير وعجائب، ولا يخلو واقعها من غرائب.

ـ هل ترى الملحمة فن روائي أو فن أدبي مختلف عن الرواية العادية؟

ـ نعم مختلف، فهو ليس بالضرورة منسوبا لزمان ومكان، وشخصياته متخيلة، وينطوي على غنائية، وفيه رمز وأمثولة، فقرية الصابرية في الرواية يمكن النظر إليها باعتباره الكون كله.

ـ ألم تستدع في ذاكرتك “ألف ليلة وليلة” وحكاياتها، فملحمة “الحرافيش” لنجيب محفوظ كانت مؤسسة على ذلك في توزعها على حكايات؟

ـ الحرافيش تحاكي ألف ليلة وليلة في تقسيمها إلى حكايات منفصلة ومتصلة في آن، لكن فكرتها مستعارة من موضوع “المهدي المنتظر”، فعاشور الناجي يغيب مثله، ولا نعرف إن كان قد مات أو لا زال حيا، ويظل كل من يأتي بعده يستدعيه ويطلبه وينتظره ليعيد العدل إلى الحارة.

أما “المطاريد” ففكرتها نابعة من البيئة الاجتماعية المصرية، إنها ملحمة مصرية خالصة، لذا تجري في الريف، حيث أصل مصر، وتستعين بفن المربعات المتماس مع الغناء الشعبي,

ـ أنت قرأت لجبرائيل جارثيا ماركيز وبعض الأدب العالمي، فهل فقط كان الاختلاف بينك وبين ماركيز أنها لديك 500 عام من الاتصال في مقابل 100 من الانعزال؟

ـ الاختلاف كبير جدًا بين الاثنين، ماكوندو غير الصابرية، وروايتي متشربة الملامح المصرية القح، ترى فيها التاريخ الاجتماعي لمصر، ولا تشبه رواية ماركيز لا في المضمون ولا الشكل.

……………………………

نقلًا عن صحيفة “المشهد”