حسن عبد الموجود

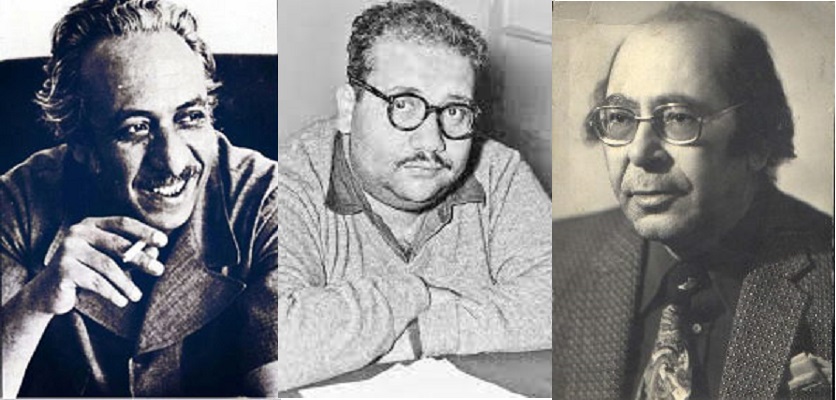

«15 ب شارع نوبار» ليس عنواناً عادياً، وإنما عنوان لثلاثة من أهم شعراء مصر. كان الوحي يهبط ليوزع حصصه على الشعراء الثلاثة، فوفروا عليه عناء التحليق في السماء، وأصبح بمقدوره أن ينتقل في عمارة واحدة، من شقة عبد الرحمن الخميسي في الطابق الأول، إلى صلاح جاهين في الثاني، إلى صلاح عبد الصبور في الخامس.

هذه العمارة تلخص عدَّة عقود مصرية. بناها ببذخ شديد أحمد باشا القرشي، عضو مجلس الشيوخ أيام الملك، وتعد تحفة معمارية بأعمدتها وبمدخلها الواسع وواجهتها الجميلة وأساسها المتين، إلى أن قامت الثورة بالتأميمات فانتزعت شركة التأمين الأهلية ملكيتها في عهد عبد الناصر، وفتحت مكتباً في الطابق الأول في مواجهة شقة عبد الرحمن الخميسي، ومنذ فترة رفع ورثة الباشا قضية لاستعادة ملكية هذه العمارة، كأن التاريخ يعيد سيرته من جديد، من الباشوية إلى الناصرية إلى المطالبة باستعادة الباشوية مرة أخرى.

في نهايات عهد عبد الناصر عندما خفت صوت ثورة يوليو كتب صلاح عبد الصبور قصيدته: «الظل والصليب» ليعبِّر عن ضجر ويأس وحزن وقلق كثير من المصريين، إذ قال بوضوح في مطلع تلك القصيدة: «هذا زمان السأم».

تجاور في هذه العمارة الماركسي عبد الرحمن الخميسي، مع الناصري صلاح جاهين، مع الوجودي صلاح عبد الصبور، كما تجاور فيها تاريخ الملكية، مع تاريخ بواكير الثورة، مع تاريخ خفوتها، وتجاور فيها تاريخ شعر الفصحى مع تاريخ شعر العامية، وكان عنوان «الجيران الثلاثة»: الإنسانية وحب الناس والحياة وإيمانهم بالقضية الوطنية رغم اختلاف نزعاتهم. كان أحمد الخميسي يطرق باب جاهين باستمرار، بعد أن قابله ذات مرة بالصدفة في مدخل العمارة وتعرف عليه ونشأت قصة صداقة بين صبي في مقتبل حياته وشاعر معروف في سماء الأدب والصحافة والفن، ولا يجد أحمد الخميسي وصفا أفضل من «حياة رجراجة» لوصف تلك الحيوية التي ميَّزت جاهين صاحب الجسد والقلب الهائلين، أما صلاح عبد الصبور فبدا مثل «شعاع خافت لشمس في لحظة غروب»، بينما لم يجد وصفاً لأبيه عبد الرحمن الخميسي أفضل من «حياة متوثبة»، وهو قريب من وصف يوسف إدريس له في الأهرام حين توفي في أبريل 1987: «كان فمه مفتوحاً على آخره، مستعداً لابتلاع الحياة بكل ما فيها من طعام وشراب وجمال».

كان الشعراء الثلاثة الكبار جيراناً في العمارة وعلى صفحات الجرائد والمجلات. لم يلتقوا كثيراً، لكن هناك بعض القصص التي ربطتهم معاً، عبد الصبور الموظف رفيع المستوى اصطحب الصبي حينذاك أحمد الخميسي بسيارته وهو في طريقه إلى هيئة الكتاب. بهاء جاهين الطفل الانطوائي كان يرفض اللعب مع الخميسي وأخوته. والدة الخميسي كانت موظفة في هيئة الكتاب وكانت تلتقي بعبد الصبور بحكم أنه أصبح رئيس هيئة. كانت تحكي لابنها عن بساطة الشاعر وتواضعه في التعامل معها ومع الموظفين بشكل عام. صارت عمارة «15 ب شارع نوبار» محطة من محطاتهم في الحياة، إذ سكن ثلاثتهم في شقق وبيوت أخرى، في أحياء بعيدة، وتركوا في كل مكان جزءاً من أرواحهم وحكاياتهم. وكانت العمارة خشبة مسرح لجمهور ومثقفي وسط البلد. كان كثير من الأدباء والفنانين يأتون إلى شقة عبد الرحمن الخميسي بشكل خاص، ثم ينطلقون منها إلى الشارع بحثاً عن الرزق والشهرة وليصبحوا أبطالاً في قصص واقعية شديدة الغرابة، لكن غربتهم لا تطول كثيراً في الخارج، فالشقة تناديهم والعمارة تفتح بابها لاحتضانهم، عمارة الشعراء والأحلام والأيام الجميلة.

باب لا يُغلق

لم يكن باب شقة عبد الرحمن الخميسي يُقفل بالمعنى الحرفي للكلمة. أي شخص غريب مُرحَّب به. وبما أن الباب مفتوح لا يطرق. يدخل مباشرة ويجد كثيرين يرحِّبون به، ولا يعلم -إلا بعد أن يأتي أكثر من مرة- أن من يرحِّبون به غرباء مثله. أحمد الخميسي الطفل نفسه ابن صاحب الشقة كان يأتي من الخارج ويجد أشخاصاً لا يعرفهم، وهؤلاء الغرباء كانوا يصيحون به حين يشاهدونه على الباب: «يا أهلاً.. اتفضل اتفضل» كأنهم هم أصحاب المكان، وكان هذه طبيعياً، فبخلاف أصدقاء أبيه وأمه، كان هناك أصدقاء أخوته الخمسة (ضياء وفتحي وعزة وعائشة ومنى)، وأصدقاء أصدقائهم، وربما جيرانهم، أو معارفهم ممن يأتون ليبيتوا في الشقة.

والدة أحمد الخميسي كانت تعمل في دار «الكاتب العربي» (هيئة الكتاب حالياً) مسؤولة عن النشر للشبان. عادت ذات مرة وقالت له: «يا أحمد أنا جالي شاب طيب ولطيف للغاية ومعه شوال قصص، عنده 15 سنة»، ولم تشأ أن تكسر خاطره، فأخبرته أن ابنها أحمد في نفس عمره تقريباً ويكتب (وبتعبيرها يعك) القصص مثله، ثم منحته عنوان الشقة طالبة منه أن يأتي ليتعرَّف عليه. جاء جمال الغيطاني في السادسة مساء اليوم التالي وكانت المرة الأولى التي يقع فيها نظر أحمد الخميسي على هذا الشاب النحيف. وجدوه شخصاً مريحاً وطيِّباً فأحبوه جميعاً، وساعده عبد الرحمن الخميسي في الالتحاق بعمل. يشير أحمد إلى كرسي في الركن ويقول إن جمال كان يجلس على هذا الكرسي دائماً. ذات يوم وكان مزاجه رائقاً التفوا حول جمال فراح يغني «متحسبوش يا بنات إن الجواز راحة»، وضحك وضحكوا وهم يرددون المقطع خلفه.

كانت لدى الغيطاني رغبة أكبر من الخميسي الصغير في الذيوع الأدبي، ولديه حماس بالغ في التعرف على الأدباء الكبار، وطلب من أحمد ذات صباح أن يذهبا لمقابلة نجيب محفوظ. فقال الخميسي بدهشة: «محفوظ مرة واحدة؟!». الغيطاني أعد العدة بما فيها رصد خط سير محفوظ، وقال لأحمد: «إنه يخرج كل يوم من بيته على النيل ويسير فوق كوبري قصر النيل حتى ماسبيرو، لأنه يعمل مستشاراً في الإذاعة والتلفزيون». كانت الخطة أن ينصبا كميناً في الثامنة صباحاً لحظة عبور محفوظ على الكوبري، ولما كان لا يتأخر أبداً، فقد فاجأه الاثنان في الموعد، وأشهر كل منهما القصة في وجهه ووضعاها في يده. رحب الأستاذ العظيم بهما كعادته مع الناس، خاصة وقد رآهما في مقتبل العمر، وأخبراه أنهما سيأتيان إليه في اليوم التالي في نفس المكان على الكوبري ليعرفا رأيه في القصتين.

انتظرا الإشادة وحصلا عليها. قال محفوظ للخميسي الصغير: «أنا قرأت قصتك يا أحمد ولو هناك درجات سأقيِّمها 9 من 10، وقرأت قصتك يا جمال وهي قصة جميلة ولطيفة ولو هناك درجات سأمنحها 9 من 10». فرح الخميسي جداً يومها لكن فرحته لم تدم طويلاً إذ عرف في ما بعد أن الأستاذ العظيم يجامل «طوب الأرض» تشجيعاً للجميع، وأنه لهذا لم ينتقدهما كما لم ينتقد غيرهما، يحدوه في ذلك حرصه على ألا يُحطِّم بالصرامة قلماً شاباً. يحكي الخميسي: «قرأت الثلاثية وفتنتني. دلَّني يحيى الطاهر عبد الله على جلسة الروائي العظيم في الأوبرا، فترددت عليه. لكنه، ربما لمدة عامين لم ينطق بأي كلمة مفيدة أبداً أمامنا. وجدته ينطق ببضع كلمات، وأحياناً يسألنا رأينا عن أمور تحدث في الشارع أو المجتمع. مثلاً قبل أن يكتب «اللص والكلاب»، ظل يسألنا كلما جلسنا معه كيف يمكن لنا أن نكتب حادثة محمود سليمان سفاح الإسكندرية أدبياً؟ وطبعاً لم ننطق أمامه بأي شيء مفيد، ومع هذا استمر في توجيه أسئلته البسيطة والاستماع إلى إجاباتنا الساذجة وبعدها بأربعة أو خمسة أشهر أصدر رواية اللص والكلاب».

وفي عام 1966 طلب الغيطاني من أحمد الخميسي أن يذهبا سوياً إلى ثروت أباظة لينشرا في مجلة «القصة». كان أباظة رئيس التحرير الفعلي من الباطن بينما الاسم الموضوع كرئيس تحرير على المجلة هو محمود تيمور. الرجل البواب ظن أنهما قريبان لأباظة، فحداثة سنهما لا يمكن أبداً أن تنبئ بأنهما كاتبان، وفعلاً سمعاه يقول له: «يا ثروت بيه فيه اتنين أولاد قرايبك». نظر إليهما ثروت أباظة بدهشة لكنه عاملها بشكل لطيف. قرأ القصص في وجودهما، ثم نظر إلى الخميسي لينبهه إلى خطورة اللهجة العامية التي يستخدمها في الحوار. نطق أمامه بكلمة عامية من القصة وسأله إن كان يعرف معناها بالليبية، فهز الخميسي رأسه بمعنى: لا، فأخبره أباظة أن معنى الكلمة سيئ جدا في ليبيا، ونصحه بأن يستخدم كلمة أخرى بدلاً منها. تحدث عن اللغة الإنسانية، وأننا لا نكتب لقراء في مصر فقط، وأن للمجلة جمهوراً واسعاً في البلاد العربية، وغادر الاثنان بعدها بانطباع جيد، وأصبح الانطباع ممتازاً بعد أن نشر القصتين معاً في أقرب عدد.

في تلك السنوات كان لأحمد الخميسي ابن عم يدرس في معهد الخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي، وكان من زملائه في المعهد صلاح عيسى وصبري حافظ وأنيس البياع، الذين كانوا بعد انتهاء اليوم الدراسي في المعهد يأتون إلى شقة الخميسي ليستريحوا جميعاً، وهكذا تعرف الغيطاني على صلاح عيسى. يقول أحمد الخميسي: «صلاح عيسى بالمناسبة هو من فتح أبواب التاريخ للغيطاني ولنا. كنا نذهب إليه أنا والغيطاني، في شقته بالقرب منا في شارع متفرع من شارع خيرت، وهناك شاهدت للمرة الأولى صور مصطفى النحاس، وسعد زغلول، وكان كل زعماء ثورة 19 خارج التاريخ الذي ندرسه، وصلاح هو من لفت نظر الغيطاني لابن إياس والجبرتي وهذا الباب بالكامل من مدوِّني التاريخ العظماء، واكتشفنا أن عيسى الذي يكبرنا بحوالي تسعة أعوام يكتب القصة كذلك في ذلك الوقت».

حينما اعتقل جمال في 1966 تصور الخميسي أنه يجب أن يفعل شيئاً، وقرر الذهاب إلى بيت الغيطاني في درب الطبلاوي، ولأنه يخشى الاعتقال مثل أقرانه -في هذا التوقيت- استقل أكثر من أتوبيس طوال الطريق، كنوع من التمويه، حتى وصل إلى والدة جمال، وقال لها إنها يجب أن تخبِّئ أوراق ابنها. يحكي: «كان لديّ تصور ساذج أن الغيطاني يملك أوراقاً يجب ألا تقع في يد أحدهم، فالمباحث يمكن أن تهجم مرة أخرى، وقد يشكل هذا خطراً شديداً عليه، واصطحبتني إلى دولابه، وفرزنا كل شيء، وأخذت هي الأوراق وأحرقتها أمامي. علاقتي استمرت بالغيطاني حتى بعد أن نقله الأستاذ محمود أمين العالم إلى دار أخبار اليوم. علاقتي به فيها شيء من الطفولة، ليس من السهولة أن أفقده أبداً، أو يسرقه منى النسيان».

يتذكر الخميسي كثيراً من الوجوه تلك الفترة. كان أنيس البياع يكتب الشعر، وكانت القافية في قصيدته تنتهي بحرف الكاف، ولم يكن الخميسي معجباً بما يسمعه، إذ كان البيَّاع يردد كل بضعة سطور كلمة «أشكرَك» فردد الخميسي بصوت عالٍ خلفه: «عفريت ينقرَك»، وقهقه صلاح عيسى وقال له إن جملته تعبِّر عن رأيه في القصيدة أيضاً. يتذكر كذلك الأبنودي الذي سكن في شقة بميدان التحرير بعد أن وصل من قنا إلى القاهرة، كان يتردد عليهم في نوبار كذلك، وكلما صدرت أسطوانة بأغنية كتبها يُحضِرها ويضعها في «الجرامفون» ليسمعوها سوياً، ومنها أغنية شادية «طاب واستوى»، أما يحيى الطاهر عبد الله فكان شبه مقيم في الشقة، بينما احتل عبد الرحيم منصور غرفة الخميسي الصغير، وأخذ مكانه. لو رآه أحدهم في هذا الوقت لشعر أن الخميسي وأخوته ضيوف على عبد الرحيم الذي جاء القاهرة بعد استقرار الأبنودي بخمس سنوات، وأخذ نفس مساره في كتابة الشعر والأغاني، وشاع عنه أنه: «جاي شايل قفص لهجة». يحكي الخميسي: «تزوج عبد الرحيم منصور ابن الأعوام الخمسة والعشرين من ممثلة في مسرح العرائس، تجاوزت الستين من العمر، وسكن معها في شقتها بشارع خيرت. ثم اختلفا فتركها وجاء ليعيش معنا. عاش عندنا لمدة ثلاثة شهور لا يغادر المكتب، وأنا شعرت بالغيظ الشديد. أنا لست كاتباً كبيراً، لكن هذا مكتبي، وقلت له: دعنا من الكتابة وخلينا في حقوق الملكية. أنا أريد مكتبي. دعنا نستخدمه سوياً، يوم لك ويوم لي. لكنه لم يأبه. يستيقظ فيصيح بصوت عالٍ طالباً الإفطار، ثم دور الشاي الأول فالثاني، ثم يهرش شعره ويغلق على نفسه المكتب ليكتب. كنت أقول لنفسي: أنا أيضاً كاتب وأريد مكتبي. ظل معنا حتى سارت أموره مع الأغنية كما يجب، وقابلته بالصدفة في شارع طلعت حرب يقود سيارة طولها ستة أمتار. هبط منها فاندهشت من كل هذا الثراء وتلك النعمة وتصافحنا وجلسنا على مقهى نتذكر الماضي».

الأبنودي حضر مرات قليلة إلى عمارة نوبار وبادله أحمد الخميسي الزيارة في شقته بالتحرير، وقد شهد الخميسي الضجة التي أحدثها ديوانه الأول «الأرض والعيال»، الذي صدر وسط أجواء من الصمت الناصري. شِعْر فيه حرارة واحتجاج وغضب.

اعتقل الأبنودي وإبراهيم فتحي والغيطاني عام 1966 فأصبح أحمد الخميسي بطلاً لقصة غريبة جداً. أيامها كان يحيى الطاهر عبد الله هارباً، لم يعتقل، ويرفض أن يقابل أي شخص باستثناء الخميسي. وكان يحيي بمجرد أن يراه يستحلفه ويوصيه بصرامة ألا يخبر عطيات الأبنودي أبداً بمكانه. يحكي: «كانت حينما تقابلني تخبرني أنها تريد أن تُرسل ملابس ثقيلة ليحيى، وكنت أقسم لها كاذباً طبعاً أنني لا أعرف مكانه. طاهر عبد الحكيم عنده كتاب جزم فيه بأنها أرادت أن تتقرب إلى الأجهزة الأمنية، لأنها ظنت أنها بذلك ستساهم في الإفراج عن الأبنودي بسرعة، وقد حذَّرها طاهر عبد الحكيم وطلب منها ألا تستسلم لهذا الخداع، وحينما قررت أخبار الأدب عمل ملف عن يحيى الطاهر عبد الله طلب مني الغيطاني أن أكتب تلك الواقعة. ذكَّرني بأنني الوحيد الذي كنت أقابل يحيى في تلك الفترة، وكتبت في أخبار الأدب أنه كان يرتعش ذعراً من أن تعرف عطيات مكانه. بعد الإفراج عنهم أخبروني أن إحدى قدميَّ كانت داخل المعتقل والأخرى خارجه، فقد سألوهم جميعاً عني، فقالوا لهم إنني مجرد شاب يكتب القصة وليس لي علاقة بالسياسة، وبعد خروج الأبنودي من المعتقل عمل لقاء سخيفاً جداً مع شعراوي جمعة على شاشة التلفزيون، فهاجمه أحمد فؤاد نجم من داخل المعتقل، وقد شهدتُ تلك المعركة بعد اعتقالي والزج بي إلى سجن القناطر، إذ وجدت في مواجهتي أحمد فؤاد نجم، ومن ضمن ما كتبه قصيدة «يعيش المثقف على مقهى ريش» فرد الأبنودي عليه يهاجمه بقصيدة «يعيش الملحن في غرزة حشيش». وحينما خرجنا دعا الأبنودي مجموعة من الأصدقاء للاحتفال بي في كافيه بالقرب من قصر العيني كان منهم الناقد سيد خميس، ناديت الأبنودي دوماً بـ«يا عبده» واعترف لي بأنه لا أحد يناديه بهذا الاسم إلا أنا وأمه. سألته لماذا تهاجم نجم وهو في المعتقل؟ فقال بسخرية: «وهوَّ ده شاعر يعني؟!» فقلت له إنهم لم يعتقلوه حرصاً على مستوى الشعر، ونقل سيد خميس هذه الحكاية إلى نجم فضمَّنها كتابه «الفاجومي»، وقد ابتلعت الأبنودي السكك الأخرى كما ابتلعت عبد الرحيم منصور فتباعدنا أيضاً، أما علاقتي بيحيى الطاهر عبد الله فظلت قوية. هو أول من وجهني إلى السينما، واصطحبني معه لمشاهدة كثير من الأفلام. نبهني أيضاً لأسماء مهمة في الأدب. يحيى من غير الوسواس القهري كان شخصاً مرهقاً وجلاداً، ولا يترك أحداً ليتحدث. كان يحب أن يتحدث بمفرده طوال الوقت، وأسمعني كثيراً من الحكايات المُختَلَقَة. حينما نشرت قصة بعنوان «رجل صغير» في مجلة «صباح الخير» قال لي تعبيراً لا يمكن أن أنساه: «هذه القصة فيها شيئان، الأول أنها قصة كاملة مكتوبة باقتدار كاتب، والثانية أن رائحتها رائحة طفولة». لم يكن بيننا مجاملة، وكان مشاءً عظيماً. كنا نسير يومياً حتى الثالثة فجراً وجلسنا كثيراً في نصبة شاي في ميدان التحرير، ولم تكن علاقته جيدة بالمال، أقصد أنه كان مفلساً على الدوام، وعلاقته الوثيقة الوحيدة بالمال جاءت من خلال ما يقترضه من أصدقائه، لكن وسط الصخب والهوس والوساوس والاضطراب شعرت أن هناك جوهرة إنسانية بداخله، وهو من صالحني على الأبنودي بعد خلاف وقع بيننا، وبعدها كتب لي الأبنودي رسالة جميلة للغاية ذيلها بتوقيع غريب «أخوك البغل عبد الرحمن الأبنودي»، وذهبت إليه في شقته لأخبره أن الأمور بسيطة فقال لي بلهجته الصعيدية المحببة: لا والله. أنا زعلت قوي من نفسي».

نجم يدخل من الشباك

كان أمل دنقل وأحمد فؤاد نجم من زوار الشقة، لكن قصة تعرف الخميسي الصغير عليهما بدأت في مكان آخر بعيد. كان الخميسي في الصف الثاني الثانوي في مدرسة المبتديان، وأيامها خرجت مظاهرات في المغرب ضد الملك، ومع الطلبة المغاربة الذين خرجوا خرج أيضاً طلاب مصريون كانوا يدرسون هناك، والبوليس المغربي فتح النار على الجميع، ومات في هذه الحادثة خمسة طلبة مصريين، وأصدر عبد الناصر أمراً بأن يخرج طلبة المدارس في القاهرة في مظاهرات احتجاجاً على ملك المغرب، وخرج الخميسي مع طلاب مدرسة المبتديان ومروا على المدارس القريبة في الأحياء المجاورة واصطحبوا الطلبة المحتشدين هناك، ثم بعد أن أدى الخميسي وزملاؤه المهمة بإخلاص شديد قرروا مكافأة أنفسهم. اشتروا «كشري» ودخلوا سينما «إيزيس» في السيدة زينب، لكن أحمد الخميسي لم يكتف بما حدث، أعجبه الموضوع جداً لدرجة شعر معها بأنه خُلق ليصبح قائداً في مظاهرة. لم يتحمل كتمان حماسه تحت جلده فصاح في زملائه أنهم يجب أن يخرجوا في مظاهرة مرة أخرى، وكان ناظر المدرسة شخصاً مهيباً. شعر زملاؤه بالقلق، وطمأنهم. طلب منهم أن يحملوه فقط ويتركوا كل شيء عليه: «بعد تحية العلم رفعوني فعلاً، ورفعت صوتي مردداً تلك الجملة في وجه الناظر: «عاش جمال عبد الناصر» كأنني أتحداه أن يقول عكس هذا الكلام، ثم استداروا بي وخرجوا وهم يرفعونني إلى الشارع وذهبنا إلى السينما وأكلنا الكشري، وقد تخيلنا أننا يمكننا تكرار الأمر إلى مالانهاية، لكن الناظر طلب لنا البوليس، فأمْطرْنا العساكرَ بالأحجار، ودخلت المباحث على الخط. سألوا عني وبمجرد أن عرفوا اسمي فهموا الأمر، فأبي شيوعي معروف وخيلاني كذلك، وقال لي الضابط وقتها: «لولا إنك صغير كنت قطمتك»، وصدر قرار بفصلي، ليس من هذه المدرسة فقط، وإنما من جميع مدارس القُطر المصري، وعرفت بعد فترة أنه يمكنني أن أواصل الدراسة من البيت، وأحضر أيام الامتحانات فقط. ذهبت للعمل في مجلة «الإذاعة والتلفزيون» وهناك قابلت شخصاً جيداً اسمه عبد القادر حميدة، عهد إليّ بإعادة صياغة الموضوعات وتنقيحها، وبما أني أذهب دوماً ومعي كتب الدراسة شاهدني حميدة وأنا أمسك بكتاب الجغرافيا وسألني ما هذا؟ فأخبرته. ترجاني أن أغلِّفه بأوراق جريدة لأنني صغير وفي نفس الوقت أراجع موضوعات يكتبها خريجو ليسانس، وهو لا يريد مشاكل معهم. وبعد أن شعرت بالزهق تركتهم وذهبت للعمل في منظمة التضامن الأفروآسيوي وكان مقرها في فيلا بالمنيل. اكتشفت أن أمل دنقل يعمل هناك، وغرفة مكتبه بها نافذة تطل على السطوح، وفجأة ونحن جالسان رأيت شخصاً يقفز من الشباك المفتوح على السطح إلى داخل الحجرة. إنه أحمد فؤاد نجم. ومن يفعل ذلك سواه؟ إن كانت لديه فرصة ليرتكب خطأ فلماذا يقوم بالصواب؟ كنا نخرج من العمل يومياً ونجلس في مقهى قريب، وكان أمل يدندن قصائد مع نفسه، أو نلعب عشرة طاولة، حتى ينتهي موعد الدوام، فنعود للتوقيع. كنا نذهب يوماً وعشرة لا، وأحياناً كنت أصطحبهما إلى الشقة لنستريح ثم نرى ما سنفعله في المساء».

حينما نقلت المنظمة مقرها من فيلا الروضة إلى جمعية الأدباء في قصر العيني، نادى رئيسها يوسف السباعي على الخميسي ونجم ودنقل. وقف ثلاثتهم في مواجهته. أغلق الباب وطلب منهم الجلوس، وصارحهم بمشكلة عدم التزامهم بالحضور، وخوفه من أن ينتقل سلوكهم إلى بقية الموظفين، فتحدث فوضى في العمل، خاصة أن هؤلاء الموظفين بدأوا يتساءلون عن سبب التساهل مع الثلاثة، ثم نطق السباعي بعبارات لا تقبل التأويل: «أمامكم حل من اثنين، إما تحضروا بانتظام، وإما لا تحضروا نهائياً، وستصلكم روابتكم بانتظام (وحلف بالطلاق) وهناك حل ثالث وهو سهل بالنسبة لي وهو أن أفصلكم». شد أمل دنقل جسده، وتعالى صوته ببيت شعري: «بالأمس كنت مشرداً أهلياً، واليوم صرت مشرداً رسمياً»، لكن هذا الكلام لم ينطل على يوسف السباعي، الذي يعلم أن رواتب الثلاثة معقولة بمعايير ذلك الزمن، فكل واحد يقبض 15 جنيهاً، مع العلم أن سعر القميص في هذه الفترة لم يزد عن نصف جنيه، فقال: «لا يا سي أمل. رسمياً إيه وأهلياً إيه. بالأمس لم يكن معك مليم، واليوم صار معك 15 جنيهاً»، ونجم مثَّل بدوره أنه غاضب وقال: «يا يوسف بك، أحب انبهك لو فصلتني هتكون دى المرة التالتة» وسأله السباعي: «يعني إيه؟!» فقال نجم: «يعني عشان ارجعلك لازم محلل!».

في نهاية هذه القصة وصف الخميسي يوسف السباعي بأنه شخص طيب على المستوى الإنساني، فقبل اعتقال الخميسي بشهرين أو ثلاثة قطع علاقته بالمنظمة وجمعية الأدباء، وحينما علم يوسف السباعي بأمر اعتقاله طلب من الموظفين أن يعيدوا اسم الخميسي كموظف في الأوراق الرسمية، لكي يمكنه استلام راتبه كل شهر، وطلب منهم التواصل مع أسرته حتى يأتي أحدهم لاستلام الراتب.

خمسة جنيهات مجانية

ظروف أمل دنقل كانت صعبة ولم تكن عبلة الرويني قد ظهرت في حياته. اتصل مرة بالخميسي ليخبره بأن هناك فرصة عظيمة ليحصل كل منهما على خمسة جنيهات، فهناك صديق يعمل مخرجاً إذاعياً في برنامج «إذا عرفت الحل» يقدم هذا المبلغ، واعترض أحمد قائلاً إنه ابن عبد الرحمن الخميسي وليس من المقبول أن يظهر في برنامج مسابقات، فطمأنه أمل بأن المخرج صديقه وسيوافق على أن يشاركا باسمين مستعارين، فوافق: «ذهبنا إلى الاستوديو، وأعطانا المخرج الحلول مسبقاً في ورقة، وسأل سؤالاً فرفع أمل يده وقال: أنا إبراهيم محمود والحل هو الزعيم مصطفى كامل، فصاح المخرج بحماس: صح اتفضل يا افندم خمسة جنيه. ثم جاء الدور عليَّ وكان اسمي المستعار مصطفى عبد ربه وحصلت كذلك على خمسة جنيهات، وخرجنا بعد ذلك لنأكل الكباب في أحد المطاعم الرخيصة».

أما أحمد فؤاد نجم فقد انتقلت علاقة الخميسي به من الشقة إلى المعتقل بعد أن قُبض عليه في مظاهرات الطلاب في فبراير 1968 التي قامت تأييداً لمظاهرات عمال حلوان الخاصة بأحكام الطيران. وأصبح نجم من أقرب الناس إليه، وقد طلب منه مسجون ذات مرة أن يكتب له كلمات متقاطعة، ووافق نجم الذي كان على استعداد لعمل أي شيء، للترفيه عن المساجين، وقد توسطت زنزانة الخميسي زنزانة السجين ونجم، وبالتالي لم يكن باستطاعتهما التواصل إلا من خلال الخميسي، وبالتالي يطرق السجين على جدار زنزانة الخميسي ويطلب منه أن يسأل نجم عن اسم «مطرب من أربعة حروف»، والخميسي يطرق بدوره جدار زنزانة نجم وينقل له الرسالة فيقول بغضب: «يعني انا أعملها له الصبح واحلها له بالليل؟!».

كومبارس ناطق

في هذه الشقة وقع الخميسي في الغرام لأول مرة، وكسر كنبة لأول مرة، وكتب قصة لأول مرة، وحصل على أول درس في حياته.

في الشقة المواجهة كانت تسكن أسرة من أصول تركية، وهناك بنت من بناتها في منتهى الجمال اسمها منى، كان مبهوراً بها لكنه يخاف أن يحدثها، وكتب عنها قصيدة رديئة يقول مطلعها: «منى شعرها ذهب، وقلبي معها ذهب» ثم جاء أحد أقربائهم وكان يعمل مخرجاً وطلب منه أن يظهر معه في مسلسل، كان دوره صغيراً. مجرد كومبارس ناطق، عليه أن يعبر في ممر مستشفى فيوقفه أحدهم ليسأله عن رقم غرفة، والمطلوب منه أن يشير إليها وينطق برقمها. وافق الخميسي على العرض، لكن بمجرد أن سأله الممثل عن رقم الغرفة لم ينطق الجملة المقررة وإنما قال ما يشبه الخطبة الطويلة. أوقف المخرج التصوير وطلب منه الالتزام. بعدها بفترة وجد فتاة أحلامه منى، فائقة الجمال، تشرق في مواجهته على السلم بابتسامة لم ير مثلها في حياته، وتهتف بانبهار: «أحمد أنا شفتك في التلفزيون»، فقال لها محاولاً أن يبدو متواضعاً: «ده دور بسيط لكن أنا هدقق بعد كده في المعروض عليَّ».

أصاب الخميسي أمه بالجنون بعد أن قرأ عبارة لجوركي يقول فيها: «جئت إلى هذا العالم لأختلف معه»، فقد أعجبته الجملة لدرجة أنه لطخ بها -بأقلام الفولماستر وطلاء الأظافر- حوائط وأبواب ونوافذ ودواليب وكراسي الشقة، حتى صاحت أمه: «خلاص عرفنا إنك جئت للعالم لتختلف معه ارحم الشبابيك والبيبان»، ثم كسر الخميسي الكنبة الزان، واندهش أبوه وسأله إن كانت بهذه الصلابة فكيف كسرتها؟ فرد عليه أحمد: «كسرها من أسهل ما يمكن»، ومثَّل له جريمته. كانت علاقته بأبيه رائعة للغاية، كأنهما صديقان، تفصل بينهما سنوات قليلة، وأول درس تعلمه منه أنه لا يجب أن يفرط في كرامته لأي سبب. في الصف الأول الثانوي كان الخميسي الصغير يذهب إلى الدروس ومعه رواية ويجلس في آخر دكة ليخفي أنظاره عن المدرس ويضع الرواية في حجره ويستغرق في القراءة. وفي حصة كيمياء، كان مندمجاً كالعادة ولم ينتبه إلى نداءات المعلم، ويبدو أن المعلم شعر بعدم انتباه الخميسي فغضب للغاية، واقترب منه حتى صار فوق رأسه وشتمه بالأم، فانتصب الخميسي واقفاً ورد الشتيمة بمثلها فوراً، وطرده المدرس وخاف الخميسي أن يضربه بـ«الشلوت» فتلكأ وطلب من المدرس أن يسير أمامه حتى غادر الفصل: «مكثت في الشقة أربعة أيام، وأبي انزعج من صمتي وعدم ذهابي إلى المدرسة، وسألني أكثر من مرة عن السبب، حتى حكيت له أخيراً، وسألني: «ولما شتمك انت قلت له إيه؟!» وخفت أن أخبره بالحقيقة فيعاقبني إذ سيجدني طفلاً قليل الأدب يشتم المدرس، فعاد ليسألني مجدداً بحزم: «وانت قلت له إيه؟!» فأخبرته، فنهض من مكانه واحتضنني وقال لي: انت كده ابني وأنا هوريلك مقامه بكرة. واصطحبني إلى المدرسة وعمل ملحمة ضخمة».

تنقل أحمد الخميسي مع والديه من مكان إلى مكان. سكنوا في حدائق القبة، ثم شارع مصر والسودان أمام أجزخانة الحياة، وكذلك أيضاً في شارع عدلي، وشقة نوبار، ولم تكن علاقة أبيه بأصدقائه قوية لكنه كان يقابلهم بترحاب خاصة الغيطاني، اعتبره مثل ابنه، مع أن الغيطاني في كل أحاديثه بعد ذلك أشار أساسا إلى دور والدة أحمد في حياته. كان لدى الأب كذلك علاقة مع نجم والشيخ إمام، وتعاطف معهما، وحينما قامت مظاهرات الطلاب عام 1968 كان نجم في شقة الخميسي فأغلقوا عليه باب حجرة ولم يسمحوا بدخول شيء إليه سوى الشاي والسجائر، وطالبوه بكتابه قصيدة فكتب «رجعوا التلامذة يا عم حمزة».

أصدقاء عبد الرحمن الخميسي أطلقوا عليه لقب «القديس» وناداه الجميع في المنزل وخارجه بـ«يا قديس». محمد عودة قال إنه وشاعر اسمه مخيمر استقلا بصحبته حنطوراً، وكان قد قبض مرتبه للتوِّ. نظر الخميسي إلى سائق الحنطور وقال بأسى إن هذا الرجل لم يأكل منذ زمن، لا هو ولا حصانه، فالهزال يبدو واضحاً على الاثنين، ثم أخرج راتبه ووضعه في يد الرجل، فأطلق الصديقان عليه لقب «القديس» من وقتها.

كان أحمد الخميسي يقابل أصدقاء أبيه في هذه الشقة وفي كل البيوت التي سكنوها، وكان محمود السعدني، ومحمد عودة أقربهم إليه. السعدني تردد كثيراً على هذه الشقة وجاء لتقديم واجب العزاء للعائلة حينما مات الأب: «حكى أبي أمامي وأمامه، ذات مرة، أنه حينما جاء إلى القاهرة سكن في بيت، فقاطعه محمود سعدني ساخراً: بيت إيه يا صايع؟! قول سكنت جنب بيت!». الصدفة قادت الخميسي الصغير لمعرفة مزيد من أصدقاء الأب: «قريب لي في طريقه إلى استوديو مصر سألني إن كنت أحب الفرجة على الممثلين أثناء التصوير؟ ذهبنا فوجدت شكري سرحان يصور مشهداً، ثم أخذني قريبي من يدي إليه وقال له هذا أحمد الخميسي، فنظر لي بانبهار وقال: معقول؟ أنا كنت أشيلك على إيدي وانت صغير. عدت إلى المنزل وسألت أبي من أين يعرف شكري سرحان؟ فضحك طويلاً وهو يهز رأسه وأخبرني أن نجومية شكري سرحان جعلته محاطاً ومرغوباً طوال الوقت من الفتيات الجميلات، ولهذا حافظ على صداقة معه. كان يصطحبه إلى كافتيريا في شبرد أو هيلتون بصفته سنارة يصطاد بها».

شهد الخميسي أول لقاء جمع الأب بسعاد حسني. قال إنه كان يسير مع والده في عابدين، وأوقف شخص ما والده وعرَّفه بنفسه، وقال إنه كان يحضر لأبيه محاضرات الموسيقى في كلية الآداب، وإنه يسكن في الفوَّالة، ودعا الأب للغداء فوافق ببساطة: «ذهبنا إليه وكان البيت بسيطاً بل وفقير للغاية، دخلنا ووجدنا السيدة جوهرة وهي أم سعاد حسني، وزوجها الذي دعانا وهو عبد المنعم حافظ. أكلنا وكنا على وشك المغادرة ثم جاءت فتاة فائقة الجمال تشبه أمها، هي سعاد حسني، وضعت أمامنا صينية الشاي وجلست، تمعن أبي في ملامحها ثم أشار إليها قائلاً: «هذه البنت نجمة». استغربت واستغربوا جداً. ولأني أعرف أنه مجامل فقد سألته حين غادرنا بيتهم: هل كنت تجاملهم يا قديس؟! فقال: «لا والله يا ابني، البنت دي نجمة ونجمة كبيرة كمان». ظلت سعاد مخلصة لأبي وحين ترك مصر عام 1972 أحضرت سعاد حقيبة كبيرة مليئة برزم المال إلى شقة نوبار حيث أمي، وأشارت إليها وقالت لها: من فضلك خدي اللي انتي عايزاه منها، خديهم كلهم. كل ده من فضل عم عبد الرحمن. أمي رفضت وشكرتها، فقالت سعاد: عشان خاطري لو احتجتي أي حاجة متروحيش لحد أبداً. كلميني أنا».

يجلس في مكتبه بالبيجامة

كان القديس يجلس على المكتب في الثامنة صباحاً، وكان يدخل مكتبه ذاك عبر باب مشترك مع غرفة النوم، فيستقر على الكرسي بالبيجامة وهو لم يفق بعد من النوم، وذات مرة اتصل بمؤسسة السينما لأمر ما ولم يرد عليه أحد فشعر بالغيظ. نادى أحمد ولم تزل آثار النوم بادية على وجهه وقال: «أنا مستغرب جداً، الناس مش بيروحوا شغلهم في مواعيد مظبوطة ليه؟ ما أنا قاعد في مكتبي آهو من الساعة تمانية الصبح!»، وضحك أحمد قائلاً له: «تمانية إيه.. ده انت مغسلتش وشك!»، وفي إحدى المرات جاء إليه شابان، طلبا مقابلته، كانا يريدان أن يصبحا نجمين ثم جاء محمود المليجي فهجم الشابان عليه، وقلت له في حضورهما: «انت وحش الشاشة يا عم محمود مع إن شكلك طيب» فقال: «وحش الشاشة إيه يا ابني أنا كل اللي احتكم عليه محل جزم في شارع ثروت، وبيخسر!». المليجي جلس قليلاً مع أبي ثم خرج ودخل بعده أحمد بك مظهر، فألحَّ الشابان في الدخول فطلبت من القديس أن يخرج إليهما، وسألهما ماذا يريدان فقالا: الحصول على فرصة للنجومية، مجرد فرصة يستطيعان من خلالها إثبات موهبتهما، فسألهما عن اسميهما، فقال الأول: «محمد عدس»، وقال الثاني: «شوقي الشامخ» وحينما سمع والدي اسم الشامخ نظر للأول، أي لمحمد عدس، وقال له: «شايف الأسماء يا عدس؟!».

علاقة الخميسي الصغير بصلاح جاهين لم تبدأ من الجيرة، وإنما من ملحق الأهرام: «كنت أقرأ الرباعيات وأحفظها، فهي سهلة وجميلة، وجاهين هو من حبَّبني في العامية. كانوا ينشرون صورته ولم أكن قد رأيته بعْدُ رغم أننا نسكن في نفس العمارة، حتى وجدته في مواجهتي ذات يوم في مدخلها ونظرت إليه بذهول. قلت لنفسي هذا هو الشاعر العظيم الذي أقرأ له وأرى صورته في الجريدة، وسألته ببراءة شديدة: «انت صلاح جاهين؟!» ونظر إليّ وقال: «آه»، فقلت: «بس شكلك حاجة تانية!». سألني عن سكني واسمي، وبعد أن عرف أنني ابن عبد الرحمن الخميسي، قال لي إنه الآن فهم سر الفضول المبكر نحو الشعراء. كان يوم الجمعة هو يوم إجازتي من المدرسة، ويوم نومي، ويوم صدور ملحق الأهرام الأدبي، وطبعاً لأني أعلم أن الجريدة تنفد في التاسعة صباحاً، وأنني أستيقظ بعد الظهر، لم أتردد أبداً في الصعود إلى شقة الأستاذ صلاح جاهين، فقد اعتبرت أننا أصبحنا أصدقاء ولم أنتبه إلى فارق السن الضخم بيننا. أطرق الباب، فيسألني ضاحكاً عن سبب مجيئي رغم أنه يعرف السبب، فأطلب منه كالعادة ملحق الأهرام. يدخل ويحضر نسخة، ويقول ضاحكاً بصوت جهوري طيِّب: «يا ابني عيب. أبوك صحفي. اشتروا الجورنال بقى. عيب!».

جمعت علاقة ممتدة وقوية بين عبد الرحمن الخميسي وصلاح جاهين كما يظن أحمد الخميسي، المشترك فيها صداقتهما لسعاد حسني، لكنه لم يرهما يلتقيان أبداً: «أما بهاء جاهين فكان صغيراً. نراه أنا وأصدقائي يسير وقد عقد يديه خلف ظهره مطرق الرأس، كأنه مشغول بحل مسألة فلسفية. نطلب منه أن يلعب معنا فيرفض برزانة. لكننا أحببناه وظللنا نلح عليه ونطلب صداقته التي لم نتمكن منها إلا وهو كبير».

كان الخميسي الصغير من أشد معجبي صلاح عبد الصبور، وحفظ الكثير من ديوانه «أحلام الفارس القديم»، ودائماً يردد هذه الأبيات: «لو أننا كنا جناحي نورس رقيق، وناعم، لا يبرح المضيق….». يحكي: «رأيته مرات قليلة، خاصة حينما كان يركب سيارته الفولكس الصغيرة متجهاً بها من أمام العمارة 15 ب شارع نوبار إلى هيئة الكتاب. يصر على توصيلي إلى أي مكان حينما يراني. كان شخصاً شديد النبل، به مسحة غير عادية من الحزن، كأن داخله هو مركز حزن العالم. في السيارة لا يتحدث عن نفسه أبداً، ويسألني عن الأحوال وأبي وأمي وأخوتي، وفوجئت به ذات مرة في البرنامج الثاني يقول: عندما يهبط غبار هذه المرحلة ستبقى من الشعر قصائد قليلة، منها قصيدة «في الليل» لعبد الرحمن الخميسي، وكان ذلك غريباً بالنسبة لي، فلم أتصور أن يلتفت إلى هذه القصيدة لأنها رومانتيكية، أما أجمل مفاجأة، فقد حدثت بعد سنوات، وأنا في غربتي في روسيا. حين جاء الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور إلى بلاد الثلج، وبحث عني حتى وجدني، وكان مصرَّاً على أن يعاملني بنفس الرفق والمحبة والبساطة التي كان يعاملني بها وأنا صغير لدرجة أنه فاجأني بهدية من القاهرة».

اعتذار إلى الطفل أحمد الخميسي

انتهت حكايات الطفل الأول أحمد الخميسي، لتبدأ حكايات الطفل الثاني بهاء جاهين: «لا أتذكر شيئاً عن شقة عمارة نوبار لأني كنت ابن عامين، باستثناء ثلاثة مشاهد، أو فلنقل بشكل أكثر دقة ثلاث لحظات، أستعيدها بالصوت والصورة. في يوم كان هناك أشخاص يجلسون على كراسي خشب أحضرها أبي، ووضعها بامتداد حوائط الصالون، لتكفي عزومة يحضرها عدد كبير من الأشخاص. أتذكر المشهد جيداً بما فيه شكل الأكواب والمشاريب داخلها، وأتذكر كذلك -والله أعلم- أنني أمسكت كوباً وارتشفت رشفة واحدة. وقد حكى لي أحدهم أنني كنت أحب عبد الحليم حافظ جداً، وأتحدث عنه طوال الوقت مع أبي، فقال لي: «طيب يا سيدي أنا هجيبلك عبد الحليم». كان عندي ثلاث سنوات في هذا التوقيت حينما رأيت عبد الحليم لأول مرة. المشهد التالي وأيضاً حكاه لي أحدهم أنني صعدت إلى الدور الخامس، في العمارة، وكانت هناك حفلة، وصاحبها شخص اسمه صلاح. أحدهم مد يده إليَّ بقزازة كازوزا، شربت منها، وبعد أن حكوا لي فيما بعد عن صاحب هذه الشقة، فهمت أنه هو صلاح عبد الصبور. أما شقة الأستاذ عبد الرحمن الخميسي فلم تربطني بها ذكرى، وأنا أعتذر للأستاذ أحمد الخميسي (يضحك) إذا كنت صددته، ورفضت اللعب معه أو مع غيره».

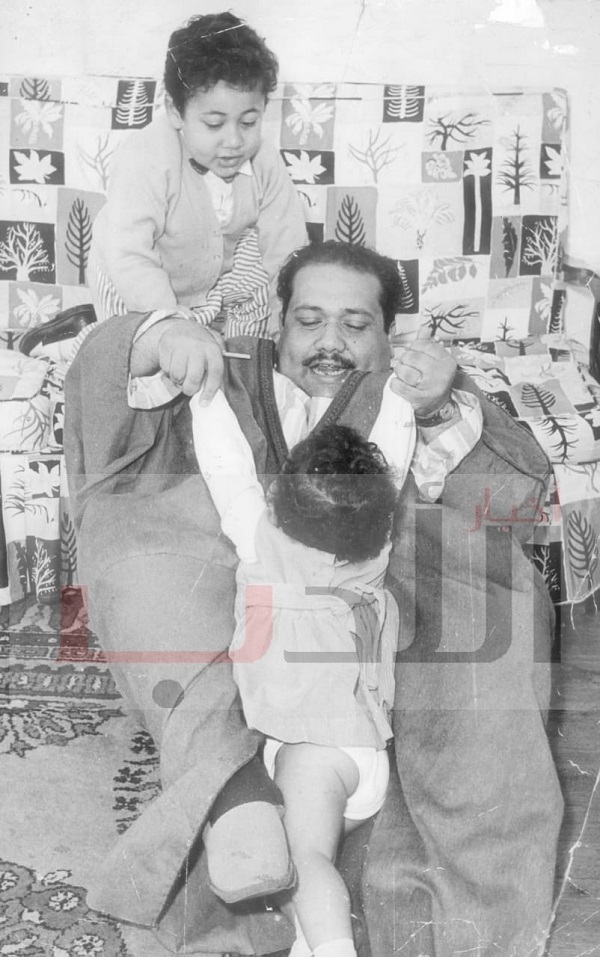

وهناك مشهد يعتبره بهاء ماستر سين للعلاقة مع الأب، حدث في شقة نوبار. كان أبوه يحذره دائماً أن يغلق باب الحمام على نفسه، لكنه تجاهل الأمر مرة وأغلقه، وحينما حاول فتحه لم يستطع. بكى بصوت عالٍ. طرق الباب كثيراً، وفوجئ بأحدهم يدخل عليه من شباك الحمام: «حينما تبيَّنتُه اتضح أنه أبي. سحبني إلى غرفة في مواجهة الحمام، وبعد أن انتهى الموقف بسلام واطمأن عليَّ تماماً، أنامني فوق فخذه و«هاتك يا ضرب بالشبشب» حتى أكف إلى الأبد عن إغلاق باب الحمام من الداخل». استغرب بهاء أن يقوم أبوه بهذه الحركات التي تحتاج إلى رشاقة كبيرة. كيف دخل بجسده هذا من شباك المطبخ ثم تسحَّب منه إلى شباك الحمام؟ لكن أمه أخبرته بعدها بسنوات أنه لم يقم بحركات بهلوانية ولم تكن في المغامرة مخاطرة، إذ سار على أفريز عريض.

وقف بهاء مع صلاح جاهين في البلكونة ذات مساء والأب سأله: «نفسك تطلع إيه؟» ورد عليه: «مهندس»، ثم حكى له حكاية حدثت أيام الوحدة بين مصر وسوريا ويصفها بهاء ضاحكاً بـ«فضيحة». جاءت الإذاعة لتسجِّل مع صلاح جاهين ورأوا بهاء الطفل الصغير يمرُّ بالصدفة أمامهم فسأله المذيع: «وانت يا حبيبي إيه رأيك في الوحدة؟!» فأمسك بالمايك وقال بصوت صبغه بلكنة أجنبية، ليبدو وكأنه إنجليزي، مع العلم أن الإنجليز كانوا قد غادروا مصر منذ عامين فقط، والكراهية لا تزال تلاحقهم: «أنا أتكلم إنجليزى!»، يعلق بهاء ضاحكاً: «يعني ضد القومية العربية على طول!». حكى له أبوه هذه الحكاية ضمن حكايات كثيرة أخرى بعد أن كبر قليلاً وصار يعي الأشياء.

يتذكر بهاء أن وعيه الداخلي قد بدأ يتشكل في عمارة الهرم، وهو بيت من دورين: «كنا نسكن في الدور العلوي، وجدتي وأبي في الدور الأرضي. نزلت السلم وأنا عندي ست سنين، وتوقفت في الدور الأرضي، فقد سمعت كلاماً بعد قليل ينطلق في دماغي، كأن هناك شخصاً آخر بداخلي، لم يكن هذا قد حدث لي أبداً قبل ذلك، فمي وحده هو الذي يعمل، أما دماغي فهذه المرة الأولى التي يعمل فيها من الداخل، كأنه هو من يتحدث وليس أنا. هذا هو الوعي الداخلي، ومعناه أنني غادرت مرحلة البغبغان بلا رجعة. كان إحساساً مدهشاً للغاية حتى أنني سألت نفسي: ما هذا؟ ارتبطت ببيتنا في الهرم لأسباب كثيرة، أولاً لأن جدي وجدتي لأبي اللذين أحبهما معي، وكذلك أولاد عماتي موجودون ونلعب سوياً. وعيي تشكَّل، وبدأت أحفظ وأعي ما يدور حولي، ولا أحتاج إلى أحد يحكي لي موقفاً عشته سابقاً بعد أن يكون قد انمحى تماماً من ذاكرتي. لم تعد الذاكرة شبه ومضات أو لقطات أو مشاهد متفرقة وغير مترابطة، وإنما أصبح هناك شريط ملون وواضح من التفاصيل والذكريات. مثلاً هناك مشهد مضحك جداً. يبدو أن الكبار قد قالوا لنا حينما توضع الأطباق على السفرة لا تمدوا أيديكم حتى يجلس الكبار ونأكل جميعاً في وقت واحد، وفي أحد الأيام جاءت عماتي وكنت ألعب مع أولادهن ودخلنا من الجنينة وكان الأكل الشهي موضوعاً على السُّفرة ويبدو أنني مددت يدي إلى طبق الفراخ وفوجئت بأبي يجري باتجاهي ويهجم عليَّ، فهربت منه، لكنه استمر في مطاردتي حول طاولة السفرة، وكان جدي يجري وراء أبي حتى يمنعه من الفتك بي. كانت أجيال الأسرة كلها تجري حول السفرة. ثم عاقبوني بأن أودعوني غرفة صغيرة في الطابق العلوي، وبعد أن انتهوا من الغداء جاءت جدتي واصطحبتني لآكل مثلهم».

الأب صلاح جاهين كان يعمل كثيراً، وجزء كبير من شغله خارج البيت، وهذه الفترة تختلف عن فترة السبعينات التي لم يخرج فيها من البيت، إلا للشديد القوي، لم يكن بهاء يراه كثيراً. عبد الحليم حافظ جاء إليهم بعربته المكشوفة ذات صباح. سار بها في شارع الهرم حتى وصل إلى بيتهم، ووصل إلى أسماعهم أن بنات الهرم كن يجرين خلف سيارته. بهاء رأى عبد الحليم يجلس في مكتب الأب في الدور الثاني، بدا له أنه يحلم وهو يتطلع إليه. يراه وقد غادر التلفزيون ليجلس قبالته. بهاء كان شديد الانبهار به، وقد رأى كذلك كمال الطويل يجلس على كرسي المكتب يطبل ويغني، ثم نهض عبد الحليم وجلس على كرسي البيانو وعزف وغنَّى ما كان يلحنه الطويل: «ميولي الفنية لم تتعد حبي لعبد الحليم، والبيانو في غرفة أبي أحضروه لي لأتعلم عليه، لكني لم أتعلم. أمي كانت تذهب معي إلى الكونسرفتوار وتجلس معي في الفصل، وتنقل الكلام الذي يُكتب على السبورة في كراسة لم أعد إليها أبداً، ثم أرسلوني إلى معلمة خاصة ومع هذا لم ينجح الأمر. كانت تضعني على البيانو وأنا سرحان. تمسك يدي وتضعها على المفاتيح وتقول بلكنتها الأجنبية: «قول دو يا أخْمد»، فأنا اسمي في الورق عندها أحمد بهاء الدين، ثم قالت تلك السيدة الجميلة لأبي وأمي صراحة أنني لن أتعلم أبداً، ثم طلبوا مني أن أتدرب بمفردي، فقلت لهم إنني لا أريد العزف بل تأليف الموسيقى على البيانو مباشرة، والاثنان نظرا لي باستغراب شديد خاصة مع ثقتي التي لا مبرر لها ولا أعرف أنا نفسي من أين جاءتني، فالفكرة، فكرة تأليف الموسيقى طرأت لي في التو، ولم أكن قد فكرت فيها سابقاً».

هناك مشهد آخر يرتبط ببيت شارع سامي، وهو البيت الذى وُلد فيه وكان يقع أمام بيت جدته لأمه في منطقة لاظوغلي. يتذكر بهاء -أثناء وقوفه في البلكونة النحيلة الطويلة- ولدين في نفس الطول ويرتديان نفس الملابس، يقفان أمامه. ظل يتبادل معهما النظر دون أن يحاول أحدهما مبادرة الآخر بأي إشارة. عرف بهاء بعد ذلك أنهما أمين حداد وأخوه سليم: «هذا أقدم مشهد في ذاكرتي، ولا أعرف كيف فهمت أنهما أمين وسليم حتى الآن. المهم أنني عرفت وخلاص. كانت هذه أول شقة سكناها، ثم تركناها إلى شقة نوبار، ثم بيت الهرم، ثم عدت مع أمى وأختى إلى بيت جدتي فى لاظوغلى. كنت أحب شقة جدتي بمعمارها القديم ذي السقف المرتفع، ولم أحب الشقة التي وُلدتُ فيها فقد كانت حديثة وذات سقف واطئ. لقد جاءت جدتي وسكنت هنا منذ الأربعينيات تقريباً، أنا أحب هذا البيت لأني أحب جدتي. وبيت الروضة الذي عشت فيه بعد ذلك ارتبط بحرب 67. الحرب قامت بعد أن انتقلنا إليه بشهور، ورغم أني كنت طفلاً ولا أفهم معنى الحرب إلا أنني لم أحبه. السيدة صاحبة العمارة بنت طابقين، وكلما جمعت مبلغاً من المال بنت طابقاً آخر حتى أصبحت العمارة ستة طوابق، وحينما انتقلنا إليها كنا في الدور الأول بعد الأرضي، وفوقنا السطوح فقط ولا شيء آخر، وكانت الشمس تتعبنا جداً في الصيف، وفي الشتاء لا تدخل غرفنا أبداً. كان بيتاً كئيباً، ولأنه قريب من بيت خالتي ويكاد أن يكون ملاصقاً له ذهبنا إليها حينما قامت الحرب لنصبح معاً. أتذكر جيداً هذه الأيام الخمسة وكان عندي 11 سنة. كبرت وفهمت ووعيت ما يدور حولي جيداً. آخر يوم في الحرب، حينما خرج عبد الناصر وألقى خطاب التنحي. كنا نجلس في الصالة، العائلة كلها، ثم ألقى عبد الناصر خطاب التنحي وبعدها بساعة فوجئنا بهدير طائرات وانفجارات قنابل، كأن هناك غارة، وكان هذا أول إحساس حقيقي مباشر بالحرب. استمر الرعب لمدة نصف الساعة. لم تكن الحرب قد وصلت إلى القاهرة ويبدو أنها وصلت إليها أخيراً. الحرب كانت على الأطراف دائماً وها هي تأتي إلى العاصمة. وفي اليوم التالي على التنحي رأيت من البلكونة سيارات نقل مكتظة بالعمال والفلاحين والموظفين والناس العاديين، رجال ونساء، يهتفون، وسمعت أحدهم ينادي عليَّ من داخل البيت: «تعالى يا ولد» فانفجرت في البكاء، وكان بكاء عجيباً، ليس بالضرورة ذا معنى، هو بكاء أطفال يحدث فجأة، طفل صامت ثم ينفجر في البكاء. لا أستطيع أن أقول إنه حدث بسبب الصدمة فلم أكن مدركاً جيداً لأبعادها».

صداقة في شقة الزمالك

أطول فترة مكث فيها بهاء كانت في بيت الروضة. استقر به لمدة عشرين عاماً. عاش الأب صلاح جاهين فى بنسيون فى وسط البلد، ثم انتقل منذ أواخر الستينيات وحتى بدايات السبعينيات إلى الزمالك ليعيش في شقة استوديو مع السيدة منى قطان زوجته الثانية، وهذه الفترة بدأ بهاء يتحرك بمفرده. كان صبياً في الثالثة عشرة من عمره، أصبح لديه وعي بفكرة الصداقة والأبوة والبنوة. لمدة عام أو اثنين راكم الابن والأب الذكريات في شقة الزمالك الصغيرة وتبادلا الأحاديث، وبعد أن تزوج الأب رغب في أن ينتقل إلى شقة كبيرة فذهب عام 1970 إلى شقة سفنكس (10 شارع جامعة الدول العربية) التي عاش فيها بقية حياته وحتى رحيله في عام 1986: «من الأشياء التي قوت علاقتي به الكتب التي أحضرها لي وأنا في سن 11 عاماً وحتى 13 تقريباً. أحضر لي مجموعة للفتيان اسمها «أولادنا» كانت تضم كتباً وروايات مبسطة، مثل «قصة مدينتين». ثم أحضر لي مجموعة اسمها «شبابنا» ومجموعة اسمها «حول العالم» كل كتاب منها يحكي عن بلد ما، ثم حدث ما يشبه الثورة في عقلي حينما أحضر لي عام 1969 -وكنت في الصف التانى الإعدادي- أربعة أجزاء أصدرتها الهيئة العامة للكتاب من الأعمال الكاملة لدستويفسكي بترجمة سامي الدروبي. تلك الأجزاء ضمَّت كتاباته الأولى، وروايته «مذلون مهانون» وهي رواية كبيرة حجماً. هذه الكتب عملت لي نقلة ضخمة في عقلي، وأظن أنها أول مرة أبكي فيها وأنا أقرأ كتاباً. علاقتي بالأدب بدأت بهذه المجموعة، وأتذكر كذلك كتاباً مهماً آخر أثَّر في وعيي، وجدته في بيت جدي لأبي المستشار بهجت حلمي في الفلاحين، وكان قد بنى هذا البيت الصغير بعد أن خرج على المعاش وعاش فيه مع جدتي، كنا نذهب إليهما مرة أو مرتين في العام، وفي إحدى الزيارات وجدت هذا الكتاب في الصندرة، أقصد رواية فتحي غانم «الساخن والبارد» وهي عن علاقة حب بين مصري وسويدية. هذه الرواية أثارت دهشتي، كانت أول قصصى مكتوب للكبار أقرؤه، قبل الأعمال العظيمة لدستويفسكي».

لم يجرِّب بهاء جاهين كتابة القصة، وبدأ بالشعر مباشرة. كتب قصيدة «تعبانة» بتعبيره، في مرحلة التقليد مطلعها: «أردن يا شرق الحصون، عن أراضيك زود وصون، المراعي وغصون الزتون» عرضها على الأب، فطلب منه أن يُغيِّر كلمة المراعي بكلمة المرعى حتى يستقيم الوزن، وكان الأستاذ إبراهيم رجب الملحن -الله يرحمه- بصحبته ساعتها، وسمعه يقول له، وكان ذلك في شقة سفنكس: «الولد ده فيه مني ومن فؤاد حداد» وهذا هو الاعتراف الأول به شعرياً من جاهين الأكبر. ذهب صلاح جاهين للعلاج في روسيا وعاد، وكان بهاء في نفس الوقت مع أهل أمه في الإسكندرية، وكان قد بدأ يكتب الشعر بانتظام في كراسة خضراء، عرضها عليه بعد عودته فقال له إن الكلام حلو لكن لا يوجد وزن، فسأله بهاء ما معنى الوزن؟ فأحضر صلاح ديوانه الأول «كلمة سلام» وقرأ له من قصيدة «دموع ورا البرقع»: «أنا لوحدي مفيش حاجة، مجرد اسم متشخبط على ورقة، ف إيد واحد مدير أصله قومسيونجي، يقدمها لتركي ولا لخواجة….»، وتفعيلة هذه القصيدة هي «مفاعيلن» ويبدو أن صلاح قد اختارها لأنها واضحة وسهلة وجميلة في نطقها وفي سماعها. بدأ يقرأ أمام ابنه الذي يشق طريقه بالكاد مع الشعر بطريقة تجعل الموسيقى عالية، إذ يقوم بتقطيع الكلمات على وحدة الوزن، حتى يفهم المعنى الذي يقصده، معنى الوزن، لكنه نصحه بألا يكتب بهذه التفعيلة، وأن يبدأ بتفعيلة «مستفعلن» فهى سهلة وتسعون بالمائة من الشعر مكتوب بها، وصاح بصوت عال وبنفس التقطيع الموسيقي: «مستفعلن مستفعلن» ولم يُكذِّب بهاء خبراً. أغلق على نفسه باب غرفة، وكتب قصيدة فوراً كل سطر فيها عبارة عن تفعيلة واحدة فقط: «يا شعبنا، انهض وسر، وانس الخطر، زحف العدو المستمر، زحف القدر، في ذلك العصر الغبِرْ، عصر القمر». وبعدها عافر بهاء مع نفسه بعد أن فهم كل التفعيلات. مرة يزنها بشكل صحيح، ومرة يخطئ، حتى أجادها فجأة، تماماً مثل شخص يتعلم قيادة سيارة وفجأة وجد نفسه يسوق بشكل ممتاز. عرف ذلك حينما كف عن حسابات السكون والحركة، والكلمة إلى جوار الكلمة، وسارت الأمور كما يجب.

بهاء لم يعرف أمين حداد في المدرسة رغم تزاملهما لسنة فى الأورمان الثانوية: «كان خجولاً للغاية، ولم أكن قد رأيته أبداً، ولم أربط بينه وبين ذكرى طفلي البلكونة. عرفت أمين حينما ذهبنا في أحد أيام عام 1978 إلى بيت فؤاد حداد. أبي كان قد حكى لي، أنه وهو شاب صغير، على العكس مني، لم يكن انطوائياً. حينما يعجبه ما يكتبه أحدهم يبحث عنه ليصادقه، وقد قرأ بضع سطور لفؤاد حداد قبل الثورة بأيام قليلة في إحدى الجرائد اليسارية التي تصدر وقتها، فأحبه جداً، خاصة أنه كانت لديه بدايات على استحياء في كتابة شعر العامية، وفجأة وجد روحاً أخرى تمارس نفس الفكرة، ولم يكن هناك أي شخص آخر خلافهما يكتب ما يُعرف بشعر العامية المصرية المختلف عن الزجل. دفعه انبهاره إلى النبش عن حداد، الذي يكتب شعراً عميقاً وحديثاً. فؤاد حداد خريج مدارس فرنسية، وكان على دراية عظيمة بالشعر الفرنسي، وصلاح جاهين قرأ معه الشعر الفرنسي، وبما أني لا أجيد الفرنسية أردت كذلك قراءة الشعر الفرنسي بمساعدة فؤاد حداد. اصطحبني أبي معه إلى بيته في مدينة الطلبة ولم يكن يبعد كثيراً عن بيته في ميدان سفنكس. أحببت البيت فوراً ووقعت في محبة عم فؤاد وزوجته طنط زكية، وحسن الصغير وأمين الأوسط وسليم الكبير. لكن أكثر شخص شدَّني في هذا البيت هو فؤاد حداد الإنسان والشاعر، ولم يكن قد نشر كثيراً من الشعر في حياته، فبدأت أسمع كثيراً من قصائده. لم يُجِد تسويق نفسه. أعتقد أن السبب الأساسي في عدم نشر أعماله أنه لم يكن على هوى الحاكمين، ومكث طويلاً في السجن، ورفض كل محاولات الناس لإرسال صكوك استرحام، وقد سُجن مرتين الأولى في عام 1951، ومرة أطول عام 1959، إذ استمر في السجن حتى عام 1964، وبالتالي أضاع فترة طويلة من شبابه في السجن، ثم إنه لم يكن من النوع الذي يبحث عن كثير من الصداقات، لتسويق نفسه، كان عنده إحساس كبير جداً بالكبرياء، فلم يتذكره أحد وقتها وهو لم يطلب أن يتذكره أحد، كتب كثيراً من الشعر العظيم غير المنشور، كتب ديوانين أو ثلاثة في الخمسينيات والستينيات وبعد وفاة جمال عبد الناصر أصدر كتاباً بعنوان «استشهاد جمال عبد الناصر» عبارة عن قصيدة واحدة طويلة، وقد مرض بسبب فترة السادات، وأصيب برهاب الميادين الواسعة وحينما كان يهبط إلى الشارع ويسير قليلاً يدوخ ويقع، ولجأ للطب لكي يُعالج من ذلك الدوار، والأطباء وصفوا له أدوية جعلته مُخدَّراً وثقيلاً وغير قادر على الكتابة، وحينما قابلته في المرة الأولى عام 1978 كان لا يزال غير قادر على الكتابة، حتى أصيب في عام 1980 بجلطة في القلب، واستمر شهوراً طريح الفراش، ولكن في الأيام الأولى من التعافي قال له الأطباء إن الأدوية التي كانت تعالجه من دوار الميادين والشوارع الواسعة غير جيدة لحالة قلبه ونصحوه بأن يمتنع عنها، ومع توقفه عن تناولها تدفق الشعر بعرامة شديدة جداً، وفي آخر خمسة أعوام من عمره كتب عدداً كبيراً من الدواوين لا أتذكره بالضبط، ربما وصل إلى عشرة دواوين مثلاً، كلها باستثناء ديوان واحد لم تنشر في حياته».

شعر بهاء أن فؤاد حداد إنسان وديع جداً وطيب وجميل وفيه براءة شديدة لدرجة أنه بعد الزيارات الأولى ذهب إلى أبيه صلاح جاهين وقال له: «شكلك طفل ذكي عنده 6 سنين أما عم فؤاد فعنده براءة طفل عنده سنتين». بعد أن أصيب حداد بجلطة القلب أصبح فيه قليل من الحدة والغضب تجاه الحياة الثقافية، لكن هذا الغضب لم يظهر أبداً في صيغة شكوى، وإنما امتزج بشعره. يقول بهاء: «أنا مدين له بالكثير، ومن أسعد اللحظات التي أتذكرها حينما قرأت عليه قصيدة أولها: «أنا قلت شيء ما طلعش من قلبي، عيطت من غُلبي»، فقال لي: «آهو انت كده بقيت موجود». وفي مرة أخرى وجدته يقول لي: «انت أعمق واحد في جيلك». كنا نقرأ بعض النماذج عليه، وسعدت جداً بذلك التقدير. كان يحب نماذج الفصحى التي أكتبها لكنه قال لي لا بد أن توسِّع قاموسك قليلاً، لأن مفرداتك قليلة، كنت أكرر فى القوافى كلمات من عينة النبيل والجميل وغيرهما. شعر أنني مزنوق في هذه القافية، ولم أكن منتبهاً إلى ضرورة توسيع مفردات الشاعر».

مع مرور الوقت تعلق بهاء به وانبهر بشعره وتعرض لشلالات هائلة متدفقة من قصائده، لم يكن ليستمع إليها إن لم يقده الحظ إلى هناك، فقد كان أغلبها غير منشور، وتعرَّف بهاء على شعراء شلة الوراق الذين اكتشفوا بيت فؤاد حداد في نفس التوقيت، محمد كشيك وعمر الصاوي ورجب الصاوي وأشرف عامر، وكذلك شاعر عامية صديق له منذ أيام الإعدادية هو عمرو حسني، يعتبره أخاه الثالث: «وكان هناك شاعر عظيم جداً كتب شيئاً على استحياء وتردد طويلاً قبل أن يعرضه عليَّ وهو أمين حداد. كتب في نفس الشهر الذي توفي فيه أنور السادات، أكتوبر عام 81. كان عنده 23 سنة، وهو سن متأخر، لكنه كتب شعراً ناضجاً، ولم يتهته مثل كثير منا في البدايات، تصاحبنا لأن هناك نوعاً من الألفة أو الكيمياء، وأمينة أختي عرفت طريق بيت حداد، وأحبت أمين، وأمين أحبها، وتطورت العلاقة من صداقة إلى علاقة عائلية. لم نجامل بعضنا أنا وأمين. كنا ولا نزال أخوين يتعاملان مع بعضهما بالصدق وحده»..

يتذكر بهاء ملمحاً من كل بيت عاش فيه. في الروضة لوحة بألوان المياه لصلاح جاهين شاباً رسمها جمال عنايت زميله في «صباح الخير»، وبورتريهات رسمها صلاح جاهين بالجواش، تجمع بين البورتريه العادي والكاريكاتير، منها بورتريه لجده المستشار بهجت حلمي، ولوحة أخرى لأمه، وكذلك لوحتان أو ثلاثة بريشة آدم حنين صديق الأب. كان اسم آدم الحقيقي هو صمويل هنري وحينما تصادق مع الفنان مكرم حنين ووصلت صداقتهما إلى درجة الأخوة غيَّر اسمه الفني وسمَّى نفسه آدم حنين، كأنهما شقيقان لأب واحد، ثم هاجر إلى باريس وعاش فترات طويلة وبعد وفاة صلاح جاهين عاد إلى مصر مرة أخرى، أما شقة سفنكس فيتذكر بهاء شيئاً غريباً وجميلاً فيها: «أنت تعرف بورتريهات الفيوم التي تعود إلى أيام الوجود الروماني في مصر. كان هناك في الصالون غطاء تابوت مرسوم عليه بورتريه لوجه جميل، من وجوه الفيوم. أبي رسم لي صورة وأنا في سن المراهقة تأثراً بهذه البورتريهات وهي لم تكن واقعية وإنما ذات نزعة تجميلية وبالتالي جعلني أبي أجملَ من شكلي الحقيقي، وأتذكر بورتريهاً لأمي الثانية منى قطان أم أختي سامية، وهذه هي البورتريهات التي رسمها في السبعينات وهي تختلف عن بورتريهات الخمسينات التي كانت أقرب إلى كاريكاتير».

شخصية صلاح جاهين لم تتغير بسبب نقله من بيت إلى بيت، وإنما تغيرت حينما حدثت نكسة 1967، وتغيرت كذلك لأنه دخل مرحلة الكهولة، أو لأن السببين تزامنا. عزل نفسه وكان يعمل من البيت، كان يأتي إليه الرجل الغامض – كما يسميه – على موتوسيكل ليأخذ منه الرسمة. أصبح يمارس الحياة في البيت، والحياة كلها كانت تحضر إليه، أصدقاؤه وأبناؤه ومحبوه وحكاياتهم.

كانت عمارة الشعراء أقرب إلى أخوية للشعر والأدب والسياسة والأحلام والتوق إلى الحرية، وجمعت ما لا يمكن أن يجمعه سوى فردوس يفتح أبوابه للجميع، وإن كانت حكايات شعرائها الثلاثة، صلاح عبد الصبور، وصلاح جاهين، وعبد الرحمن الخميسي قد انتهت، لكنَّ هناك أبطالاً آخرين لها، كتاباً وفنانين، جذبتهم بغوايتها ذهبوا وتركوا حكايات أخرى في انتظار من يجمعها ويدونها ويكتب فصلاً جديداً من فصول تلك التحولات، من الملكية إلى الناصرية إلى الانفتاح، ومن الإيمان بثورة يوليو إلى الكفر بها، ومن الصداقة إلى التخوين، ومن جمال المعمار إلى قبح الصورة.