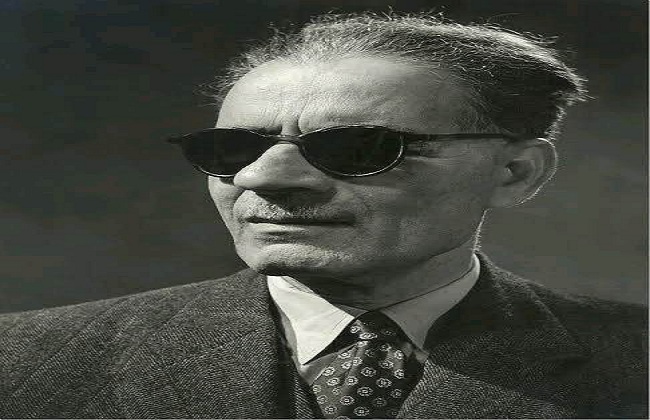

محمد خلف

قصة الدكتور طه حسين مع الصحابة تستحق أن تروى وأن تسجل، لأنها قصة الحب الخالص لهم، والإيمان الصادق بهم، والتقدير لأعمالهم والتعظيم لشأنهم، فلقد أحيا عميد الأدب العربى سيرتهم، وتعقب-بكل حب وتقدير- مواقفهم وأعمالهم فى السراء والضراء، ورصد وسجل وحلل سيرتهم، كأديب ومفكر ومؤرخ، وكان له رؤيته وأسلوبه اللذان تميز بهما عن كل من رأى وكتب قبله. وقد تميز عرضه بالشمول، فقد عرض لسيرتهم أثناء كفاحهم من أجل التمكين للإسلام فى بداية نشر الدعوة، وحين البأساء والضراء عندما عمت الفتنة وانتشرت البلوى، فلقد كان معهم حينما صعد نجمهم، ولمع مجدهم وكانت بطولاتهم ومفاخرهم تتوالى وتتكاثر حتى لتكاد أن تستعصى على الحصر، ولم يتركهم حين مال الدهر عليهم، وكشر لهم عن أنيابه، وفرق بينهم، وحاول أن يسلبهم مجدهم.. كان معهم حين كانت الدنيا تتهافت عليهم وتتقرب إليهم وتخطب ودهم، وهم فى زهد منها وإعراض عنها، وكان معهم حين تخلت عنهم، وتآمرت عليهم وقلبت لهم ظهر المِجَنّ.. فصور حياتهم حين اُمتحنوا فى دينهم، وصورها أيضا حين اُمتحنوا فى دنياهم، فأبدع التصوير فى هذه وفى تلك. فقد كتب «على هامش السيرة» و«الوعد الحق» و«الشيخان» مبينا أعظم أعمالهم وأكبر إنجازاتهم، وكتب أيضا «الفتنة الكبرى»، شارحا أسباب ومبررات اشتعال الخصومة بينهم فيما ألم بهم من الفتنة ونزل بهم من الشدة، ثم عاد فكتب «مرآة الإسلام» موجزا وملخصا كل ما كتب عنهم.

واسمع معى عزيزى القارئ ما قاله عميد الأدب العربى فى مقدمة كتابه «الشيخان»، لتقف على مبلغ الحب والإيمان الذى ملأ قلب هذا الرجل نحو أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، يقول -رحمه الله-: «هذا حديث موجز عن الشيخين: أبى بكر وعمر رحمهما الله، وما أرى أنه سيكون فيه جديد لم أسبق إليه، فما أكثر ما كتب القدماء والمحدثون عنهما! وما أكثر ما كتب المستشرقون عنهما أيضا، وأولئك وهؤلاء جدوا فى البحث والاستقصاء ما أتيحت لهم وسائل البحث والاستقصاء، وأولئك وهؤلاء قد قالوا عن الشيخين ما كان يمكن أن يقال.

ولو أنى أطعت ما أعرف من ذلك لما أخذت فى إملاء هذا الحديث الذى يوشك أن يكون معادا، ولكنى أجد نفسى من الحب لهما والبر بهما ما يغرينى بالمشاركة فى الحديث عنهما، وقد رأيتنى تحدثت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى غير موضع، وتحدثت عن عثمان وعلى رحمهما الله، ولم أتحدث عن الشيخين حديثا خاصا بهما مقصورا عليهما.

وأجد فى نفسى مع ذلك شعورا بالتقصير فى ذاتيهما، كما أجد فى ضميرى شيئا من اللوم اللاذع على هذا التقصير». «الشيخان-ص٧»

وقبل كتابة «الشيخان» بنحو ثلاثين عاما تقريبا كتب طه حسين «على هامش السيرة» وجاء فى مقدمته: «هذه صحف لم تكتب للعلماء ولا للمؤرخين، لأنى لم أرد بها إلى العلم، ولم أقصد بها إلى التاريخ. وإنما هى صورة عرضت لى أثناء قراءتى للسيرة فأثبتها مسرعا..». ثم يستطرد فى الكلام إلى أن يقول: «إلى هذا النحو من إحياء الأدب القديم، ومن إحياء ذكر العرب الأولين، قصدت حين أمليت فصول هذا الكتاب، ولست أريد أن أخدع القراء عن نفسى ولا عن الكتاب، فإنى لم أفكر فيه تفكيرا، ولا قدرته تقديرا، ولا تعمدت تأليفه وتصنيعه كما يتعمد المؤلفون، إنما دُفعت إلى ذلك دفعا، وأُكرهت عليه إكراها، ورأيتنى أقرأ السيرة فتمتلئ بها نفسى، ويفيض بها قلبى، وينطلق بها لسانى، وإذا أنا أملى هذه الفصول، وفصولا أخرى أرجو أن تنشر بعد حين».

فعميد الأدب العربى يكتب إذن إشباعا لعاطفة الحب للصحابة لا تحقيقا للتاريخ، وهى إذن كتابة المحب للمحبوب لا كتابة المؤرخ للتاريخ، هى عاطفة الحب القوية كالموج العاصف دفعته إلى الكتابة لا فضول العالم ورغبته فى المعرفة والبحث والتحقيق.

وفى عام ١٩٤٧ يبدأ طه حسين الكتابة عن أحلك فترة من فترات التاريخ الإسلامى، فيتناول فى كتابه «الفتنة الكبرى» الصحابة ويصور لنا حالهم ومواقفهم حين أظلهم زمان الفتنة، فيقول: «وأنا أريد أن أنظر إلى هذه القضية [قضية الفتنة التى بدأت فى عهد عثمان رضى الله عنه] نظرة خالصة مجردة، لا تصدر عن عاطفة ولا هوى، ولا تتأثر بالإيمان ولا بالدين، وإنما هى نظرة المؤرخ الذى يجرد نفسه تجريدا كاملا من النزعات والعواطف والأهواء، مهما تختلف مظاهرها ومصادرها وغاياتها». [الفتنة الكبرى، ج1 ص 8] فهل تجرد العميد فى تناوله لمواقف الصحابة من العاطفة، ولم يتأثر بالإيمان حين عرض لأحداث هذه الفتنة؟

الحق أن العميد وإن أعمل عقله واستعمل المنهج العلمى فى تناوله للأحداث كمؤرخ، وحقق فى ذلك نجاحا مبهرا فى العرض والتحليل، فإن عاطفة حب الصحابة رغم ذلك لم تتخل عنه ولم تتركه لحظة واحدة أثناء كتابته، ولم تُنقص هذه الأحداث من إيمانه بهم وتقديره لهم شيئا، ويبدو ذلك جليا حين نراه يلقى باللائمة فيما آلت إليه الأحداث على الظروف، ومن ذلك قوله: «وسيرى الذين يقرءون هذا الحديث أن الأمر كان أجل من عثمان وعلى وممن شايعهما وقام من دونهما وأن غير عثمان لو ولى خلافة المسلمين فى تلك الظروف التى وليها فيها عثمان لتعرض لمثل ما تعرض له من ضروب المحن والفتن، ومن اختصام الناس حوله واقتتالهم بعد ذلك فيه». [الفتنة الكبرى، ج١ ص ٨ وفى عام ١٩٥٠ يصدر كتابه «الوعد الحق» ليأخذنا فى رحلة إلى طائفة خاصة من الصحابة، كعمار بن ياسر وأبويه ياسر بن عامر وسمية (أول شهيدين فى الإسلام) وصهيب الرومى وبلال بن رباح وسالم بن أبى حذيفة، وعبد الله بن مسعود، وخباب بن الأرت وغيرهم، ليبين لنا كيف بدأت حياتهم عبيدا مستضعفين وكيف احتملوا ألوانا من الذل والتعذيب والتنكيل فى سبيل الإسلام، ثم كيف نصرهم الإسلام وأعزهم فأصبحوا هم سادة القوم وأولى الأمر، وكانت آخر كلماته فى هذا الكتاب: «صدق الله وعده لقد أورث هؤلاء المستضعفين أرضه، وأدال لهم من قيصر وكسرى وجعلهم أئمة للناس ما عاشوا، حتى إذا اختارهم لجواره، وآثرهم بنعيمه جعل ذكرهم خالدا، وسيرتهم رضا، وحياتهم قدوة صالحة وأسوة حسنة، فهم أئمة للمسلمين حتى يرث لله الأرض ومن عليها». [الوعد الحق ص) ١١٥

وفى عام ١٩٦٠ يعود طه حسين فيصدر كتابه «مرآة الإسلام» ليلخص فيه قصة الإسلام، ومن أهم ما جاء فيه حديثه عن إعجاز القرآن الكريم، وتحدث عن هذا الإعجاز باستفاضة إلى أن قال: «وقد ألفت كتباً قديمة وحديثة فى إعجاز القرآن، ولكنها على كثرتها لم تقل فى إعجازه كل ما يمكن أن يقال؛ لأنه أروع روعة وأبهر جمالا من أن يستنفد فيه القول». [ص - ٨٠ ثم يختتم هذا الكتاب بقوله: «وقد عرضت فى هذا الحديث صورة إن تكن شديدة الإيجاز، فإنها شديدة الوضوح لحياة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رحمهم الله.

وواضح جلى مما سبق أن العميد كان يرى ضرورة إحياء السيرة وإعادة قراءتها، ونقلها إلى الشباب فى ثوب عصرى حديث، كما يتمثلون رجال الدين الأوائل فى أخلاقهم وأعمالهم، ويقتدون بهم، حتى تنهض الأمة من كبوتها وتسترد عافيتها وتسترجع مجدها القديم. فقد قال عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى كتابه «مدرسة الأزواج»: «فعمر فيما نعتقد أعظم شخصية يمكن أن تعرض على الشباب لأنهم يجدون فيه خير ما نحب أن يجدوا من المثل التى نتمنى أن يطيلوا النظر إليها، والتفكير فيها، والتأثر لها؛ لعلهم يرقون إليها شيئا». [كتاب «مدرسة الأزواج» طه حسين – ص ١٠ ويمكن القول بأنه كان صاحب مشروع علمى لنقل السيرة إلى الناس بعامة والشباب بخاصة. ولقد أدى العميد هذه الرسالة على أكمل وجه، بل أداها وبرع فيها كما لم يؤدها ويبرع فيها أحد غيره من المحسوبين على الدعوة الإسلامية.

وبعد، فهذا حديث موجز، آثرت أن يكون أغلبه من لسان المُتحدَث عنه لا من لسانى، ومن عقله وقلبه لا من عقلى وقلبى، لأن ذلك أبيَّن وأقطع وأبلغ فى تحقيق الغاية.. وإن من الحق، بل من أحق الحق أن نخلص فى ختام هذا الحديث إلى أن عميد الأدب العربى حين خاض فى سيرة الإسلام وسيرة رجاله الأوائل كان متسلحاً بإيمان صادق لا يخالطه أدنى شك، وأن هذا الإيمان لم يمنعه من استعمال أدوات البحث العلمى، فى تحقيق الروايات وتحليل الأحداث، وتنقيتها مما علق بها من الشوائب، والتمييز بين ما هو جدير بالاعتبار وما هو مستحق للإنكار. لقد عاش مع الصحابة ودمج حياته فى حياتهم، ونفذ إلى أدق تفاصيلها، فملأ عقله ووجدانه وروحه منها، ثم أخذ يملى حديث المؤمن الفطن، وانطلق يقص ويحكى لنا عنهم بقلمه الساحر، وبيانه الرائع، وكله رغبة وإرادة فى أن نقرأ لهم مثلما قرأ، ونحبهم كما أحبهم، ونؤمن بهم كما آمن. ولسنا ندرى فى الحقيقة هل غلب عقله-حين استعرض السيرة- إيمانه أم غلب إيمانه عقله؛ ولكن المحقق عندنا أنه كان صادقا وأمينا ومخلصا للدين وللعلم معا.