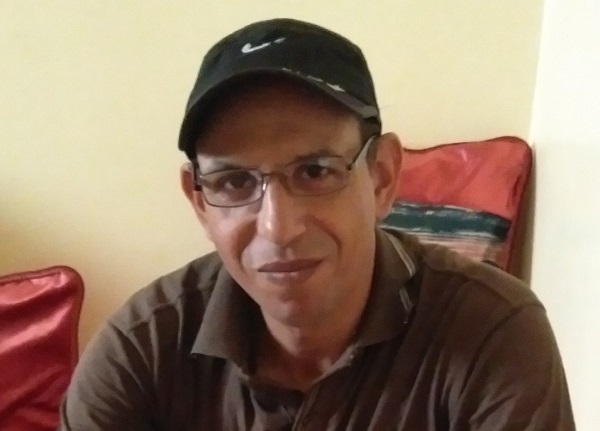

عبد الرحمن أقريش

المكان، زاكورة.

الزمان، رمضان 1994.

التقينا صدفة في المسجد الكبير مرة أو مرتين، ثم ذات يوم قرر (سي محمد) دعوتي إلى بيته.

– الشهر شهر الصيام وأنت رجل أعزب، وأود لو تفضلت، وقبلت دعوتي للإفطار غدا؟

(سي محمد) رجل جنوبي بسيط وطيب، ولكن طيبوبته مجرد غلالة، يختفي ورائها شخص مزاجي، حاد الطبع، غريب الأطوار وسريع الغضب.

لسنوات طويلة اشتغل (سي محمد) مدرسا للفلسفة، ولكنه ولسبب ما أجهله، كان يعيش تناقضا وجوديا مزمنا، واغترابا حادا، يلامس حدود الفصام والهلوسة بين إيمانه الديني العميق، ومستلزمات الفلسفة.

عندما تعرفت عليه عن قرب، اكتشفت شخصية مركبة وغريبة، رجل تقليدي، محافظ، ويعاني من تحجر فكري رهيب، يبدو الرجل كما لو كان قادما من زمن بعيد، يقرأ كتب إبن تيمية، يحفظها عن ظهر قلب، يميل لفكر الإخوان المسلمين، تستهويه السياسة بقوة، وبالمقابل يتشكك في كل ما له علاقة بالفلسفة وسلطة العقل.

أحيانا كثيرة أتساءل.

– هل ولج الرجل يوما أبواب كلية الآداب؟ هل مر من هناك؟ هل تخرج فعلا من شعبة الفلسفة؟

…

وقف (سي محمد) يستقبلني أمام بيته مرحبا، انتابني احساس غامض، نوع من الحدس، شعرت فجأة بالخوف، وكأنني أدلف إلى عالم غريب وغير مريح، شيء يشبه رهاب الأماكن المغلقة، ثم انتبهت للتفاصيل، بدا المنزل مثل قلعة حصينة، عالم مغلق على ذاته، باب حديدي ضخم، أقفال قوية، طابق سفلي بدون نوافد، طابق علوي تخترقه فتحة مستطيلة تتوارى تفاصيلها وراء شباك وقضبان حديدية منيعة.

استقبلني الرجل مرحبا، جلست، ورحت أنظر لقاعة الضيوف، أستكشف تفاصيل المكان، فراش بسيط على الأرض، مساند من الصوف، جهاز فيديو وتلفزيون ملون، مكتبة أنيقة من القصب، تنتظم فوق رفوفها كتب ومجلات دينية وفقهية مختلفة.

تبادلنا بعض المجاملات، ورحنا نتحدث عن الشغل، وإكراهات الغربة، وحياة العزوبة، وأشياء أخرى لم أعد أذكرها، في انتظار آذان المغرب.

جلسنا نشاهد التلفزيون، صلينا المغرب، استمعنا لحصة (المسيرة القرآنية) بصوت مقرئ مغربي، صوت شجي، حزين ودافئ.

بدا الرجل طيبا وكريما، وطبعا كنت ممتنا لدعوته، ولكنني شعرت بالكثير من الحرج، الحرج الذي تشعر به عندما تنزل ضيفا على شخص لا تعرفه، شخص غريب لا تشبهه، أو هو شخص غريب لا يشبهك، ولا تتصور أن تكونا صديقين في يوم من الأيام.

انتهت وصلات الإشهار الطويلة، وانطلقت أغنية الجنيريك للمسلسل المصري (المال والبنون)، كنت أعتدل، وأهيئ نفسي للانخراط والاستمتاع بأحداث الحلقة الجديدة، عندما قام (سي محمد) من مجلسه، وضغط على زر التحكم وأطفأ الجهاز، تفاجأت في البداية، أصبت بخيبة أمل، ولكنني استعدت هدوئي بسرعة، استوعبت الموقف، وفهمت خلفية ما حدث.

نهضت بدوري، وقفت بهدوء أستعد للمغادرة.

قلت بصوت هادئ، حاولت أن يبدو محايدا.

– (سي محمد) أشكرك على الكرم، وحسن الضيافة، ولكنني مضطر للذهاب.

تفاجأ، نظر إلي باندهاش، احتج في البداية ورفض، ولكنني شرحت له أنني أشاهد المسلسل بانتظام، وأنني أريد إتمام بقية الحلقة في منزلي، عندها انخرط الرجل في خطاب طويل ومرتجل، كلام غريب عن الصهيونية والماسونية والبهائية واليهود، والأدوار الخطرة للتلفزيون والمسلسلات، ومؤامرات الحركات السرية واليسارية، وأكذوبة اليسار الإسلامي، ومكائد المثقفين العلمانيين، الذين حملوا معاول الهدم، وعاثوا في الأمة فسادا…

ثم استرسل الرجل، وذكر قاسم أمين، وطه حسين، وعلي عبدالرازق، وكمال أتاتورك، وسلامة موسى، وفرج فودة، ونصر حامد أبو زيد…وتحرير المرأة، والتبرج، والحجاب، والفتنة، والشيطان، وغربة الإسلام، والفرقة الناجية، والصراع الأزلي بين الخير والشر، و…

كنت مترددا، محرجا، فتحصنت بالصمت.

وبالمقابل، تشجع هو، وراح يكمل خطبته.

– ثم أنت رجل متدين، تصلي وتعرف الدين جيدا…سررت كثيرا عندما رأيتك تصلي في المسجد…

عندها، استجمعت قوتي، وقلت له بهدوء.

– شوف (سي محمد)، نحن أصدقاء، وأنا أحترم رأيك، ولكن ما من دين يمنعني من مشاهدة مسلسل تلفزيوني، أنا أصلي، هذا صحيح، ولكنني لست متدينا، أو على الأقل، ليس الأمر تدينا كما تفهمه أنت…

ودعته، ثم غادرت بهدوء، وهو يكاد لا يصدق.

…

في الطريق، تفاعلت بداخلي مشاعر متناقضة، مزيج من الندم والغضب، خفت أن أبدو غير مهذب أوعديم اللياقة، ولكنني كنت صادقا تماما، فقد كنت أعيش تحت تأثير تجربة الموت والفقدان، فقبل سنة فقط، فقدت والدي، وشكل رحيله صدمة مزلزلة، تصدع لها كياني من الداخل، كنت فقط أبحث عن التوازن، وأحاول عبثا أن أرمم أعطابي الداخلية.

كنت وحيدا في الشارع، أمشي بخطوات حذرة، ألتمس طريقي بصعوبة، فقد انقطعت الكهرباء فجأة، وغرقت المدينة في ظلام مطلق ورهيب.