نجم والي

عندما شنق البعثيون في 27 كانون الثاني/ يناير 1969، أربعة عشر مواطناً عراقياً (تسعة يهود وثلاثة مسلمين “بأصول شيعية” واثنين مسيحيين) في أول إعدام علني في ساحة التحرير في بغداد وكان مر على تسلمهم السلطة سبعة شهور وعشرة أيام، قالوا “لقد شنقنا الجواسيس واليهود صلبوا المسيح”، عندما حدثت مجزرة خان النص في شباط/فبراير 1977 وقُتل المئات من المشاركين في زيارة أربعينية الحسين”مشاية” كانوا في طريقهم إلى كربلاء على يد قوات الأمن والشرطو واللواء العاشر المدرع، ودُفن أغلبهم أحياء في قبور جماعية، تحدثت السلطات البعثية ذاتها عن “الغوغاء” ..”المتآمرين على الثورة”، للإيحاء بأنهم يتصرفون بناء على رغبة الشعب، عندما بدأ حصار عبادان في 6 نوفمبر 1980 (بداية الحرب العراقية الإيرانية)، نطق الديكتاتور بتصريحه الشهير “طريق القدس يمر عبر عبادان”، أما إيران فأطلقت اسم “ثامن الأئمة” على العملية التي فكت فيها الحصار، والإمام الثامن المعصوم معروف، هو علي موسى الرضا، لكي توحي أنها ضحية شيعية، وعندما احتلت قوات المارينز بغداد، تحدث الأميركان عن “عملية تحرير العراق”، كأن الأمر يخص عملية بسيطة مؤقتة، إستئصال زائدة دودية، وعندما تصف الأحزاب الحاكمة في العراق احتجاجات تشرين بأنها مجرد تمرد قام به أبناء السفارة “الأميركية”، تريد الإيحاء أن السفارة أم عاق أو عاهرة أنجبت كل هؤلاء الأولاد غير الشرعيين “نغولة”، وحين يؤسس الحكام أنفسهم فصائل عسكرية وأحزاب تحمل مسميات “دولة القانون”، “تيار الحكمة”، “عصائب أهل الحق”، “النجباء” “حزب الله”، “الفضيلة” يريدون الإيحاء أنهم، وحدهم حراس “القانون” ورواد “الحكمة”، وحدهم “النجباء” وأصحاب “الحق” من دعاة “الفضيلة” وأنهم صوت “الله” الذي لا يعلو عليه صوت، أما الآخرون، الذي على رأي آخر، فهم على باطل وضلال. هل حقاً ذلك؟

كم هي عدد المرات التي نتحدث فيها عن “حرب المصير” و”الدفاع عن المباديء” و”معركة التحرير”، “القادسية”، “أم المعارك”، “أم الحواسم”، “محور المقاومة”، كم هي عدد المرات التي يتم فيها ليّ الكلمات لمخاطبة الجمهور، وفي كل مرة يثبت لنا من جديد: أن اللغة ليست مجالًا محميا، بل “مُجنَّدة” يتم ليُها حسب الحاجة، مرة بإسم “الشعب”، بإسم “الجماهير”، ومرة بإسم “الوطن” أو “الدين”، وأنها لا تُجدي نفعاً إلا عندما يُصغي المستمعون والقراء إلى الاقتراحات التي تقدمها، حين تجد آذاناً مستعدة للسماع والتصديق، بل وحتى للمشاركة مرات علناً وفي مرات أخرى في صمت.

للشعر كما للنثر الروائي القدرة على تجاهل كل هذه الأكاذيب وكل هذا الخداع، وعلى إعادة اللغة إلى الواقع، وتجسيد الفكر في صيغة الجمع. وحين أتحدث عن الشعر، أعني الشعر الذي ينطق بصوته الخاص، ليس شعر البروبغندا، المكتوب بلغة السلطات، بلغة الجمهور الذي يجلس تحت أعواد المشانق، الأجساد معلقة فوقه منذ أيام، وهو يفرش سفرته تحتها، يأكل من قدور الطبخ ويستمع إلى الموسيقى تحتها. أبداً، أعني الشعر الذي لا يطيق وحدته فيخرج مخاطباً الأنوات الخائفة بصيغة الجمع، ينحت لغة تنجو من فخاخ الاطناب، تبتعد عن الرطانة، لغة تمسك جمرة الأصالة، تتغنى بالحرية وتنشد قيمة الحياة.

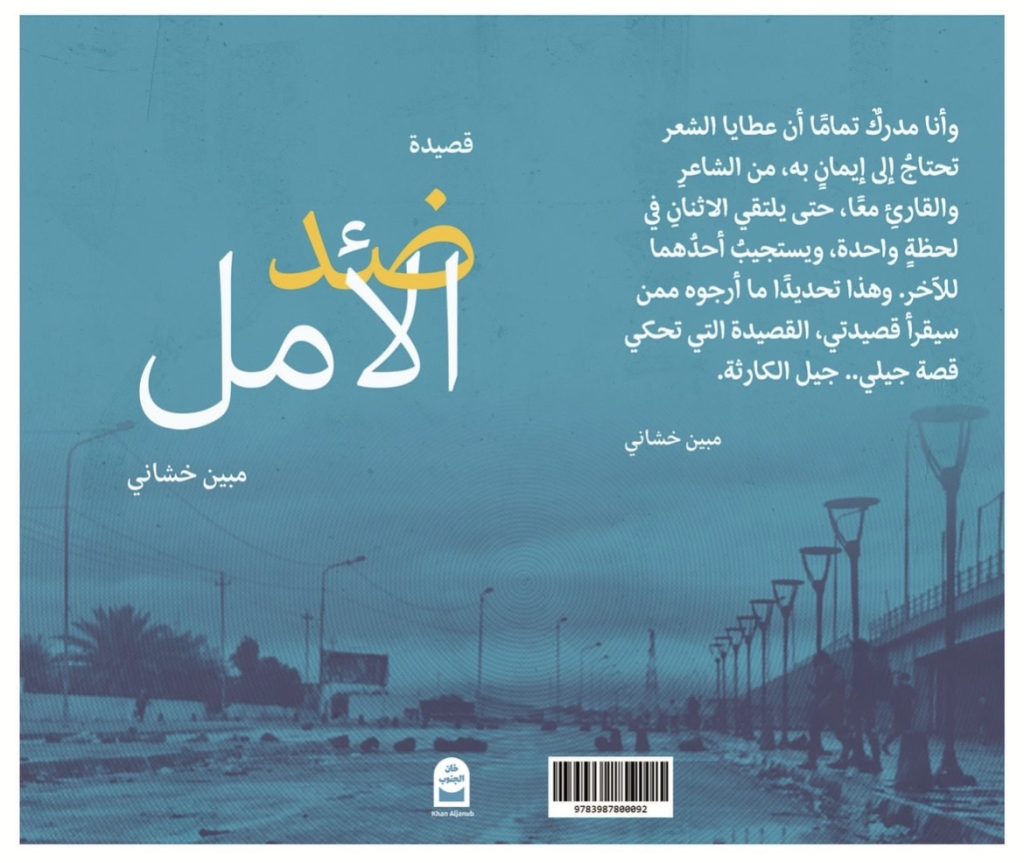

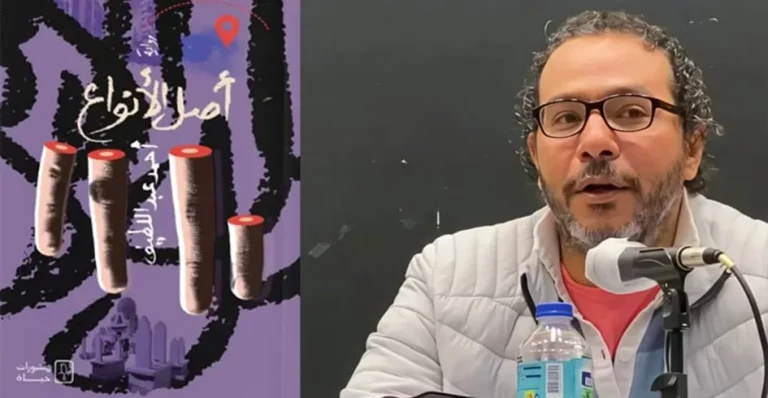

إلى هذا الشعر ينتمي شعر العراقي مبين خشاني، إلى هذا الشعر ينتمي “ضد الأمل” الكتيب الصغير (77 صفحة) الذي صدر له حديثاً عن دار “خان الجنوب” في برلين. و”ضد الأمل” هو عنوان قصيدة متمردة طويلة كتبها الشاعر على مراحل مختفلة، بدأ فيها في أيام نشاطه في ساحة التحرير في إحتجاجات تشرين 2019 مروراً في فترة إقامته في تركيا وأنتهى منها في مدينة كامن الألمانية، حيث يعيش منذ قرابة ثلاث سنوات ضيفاً على برنامج “كتّاب المنفى” لنادي القلم الألماني.

بخلاف أدب البروبغندا الذي شكل ظاهرة فريدة في العراق، بدأت بشكل خافت بأصوات شعراء الأيديولوجيا في السبعينيات، وشعراء الحرب في الثمانينيات والتسعينيات، وتصاعدت نبرتها لتصل إلى الرطانة والإسفاف بعد 2003، لا تسعى شعرية مبين خشاني إلى إقناع أحد، لا تستجدي سلطات سياسية أو دينية، مجتمعية أو مسلحة. شعريته تُعنى بمعاناة ومقاومة المحرومين من حقوقهم، لكن في جوهرها – وهذا هو الأهم – في جوهر شعريته تكمن مقاومة اللغة التي اتسمت بالحرمان من الحقوق.

لقد اختبر مبين مبكراً في طفولته عنف اللغة، في كل ما عاشه وسمعه من صيحات، في كل ما رآه من قتل ودمار في سنوات حرب “الأخوة” الأعداء 2006-2008، وما تلاها من سنوات، سنوات إزدهار الميليشيات وتكاثرها كما نبات الفطر، اللغة التي ازدادت عنفاً بالتوازي مع ازدهار ثقافة الكذب وثقافة الغنيمة بعد 9 أبريل 2003 (تاريخ دخول المارينز إلى بغداد)، وحاصرت الشاعر الشاب المولود 1998 وشدت الخناق عليه. ليس من المصادفة أن تحصل مجموعته الشعرية الأولى “مخطوف من يد الراحة” على جائزة دار الرافدين في دورتها الأولى عام 2021، والتي هي جائزة غير رسمية، مستقلة، فهو منذ البداية قدم نفسه كصوت هو وريث لشعرية عراقية أصيلة، تكتب تاريخها الخاص بها.

المجموعة الشعرية تلك هي بداية مسار إنطلاق صوت حبيس لواحد من “أبناء مناخ مجبول بالجمال والمأساة” .. أبناء جيل “حبيس الصوت، مدفون تحت ركام حروب تنوعت أشكالها، ومخدر بآمال لا تصمد أمام أوهن حجج الواقع لكنها مفروضة كأشياء كثيرة أخرى، مثل الهوية وما يرتبط بها من أذى وآلام” (من مقدمة الشاعر في “ضد الأمل” ص7). ومن يكون الشعر بالنسبة له بداهة وليس خيار، من لا يريد أن يبقى حبيس الصوت، بل يجرؤ ويعيد اللغة ” المُجَنَّدة” إلى الواقع، سيعرف سلفاً ما ينتظره من مصير، أما يكون: مسجوناً، أو منفياً أو مدفوناً تحت التراب.

ولأن الشعر بالنسبة له بداهة وليس خيار، اختار مبين خشانى المنفى، لكي لا ينتهي تحت التراب. فعل الشعر بالنسبة له التزام تام نحو تثمين قيمة الحياة والانتصار لها، ولو حصل وتورط بغير ذلك، فهو خيانة تنفي سمة جوهرية لوجوده. كأنه يعرف، أولاً في المنفى سيشعر كليته، بفرديته، كإنسان، كشاعر. شعريته التي هجسها مسبقاً، هناك أولاً في ساحة التحرير، ولمس جمراتها الأولى شعرياً مع زملائه الثائرين، تنفست هواءها النقي في كامن، استقراره في هذه البقعة من العالم، التي ليست هي بقرية ولا هي بمدينة، هي بين بين، جعلته يشعر بالحرية والأمان، الآن وهو يجلس في بيته وحيداً، يمكنه أن يصفن، أن يسترجع كل ما جرى، أنها اللحطة الحاسمة لقول كل ما لم يُقال:

“سأنحت صمت عشرين سنة

حوت ما زمَّ الشفاه:

فزعاً وتنكيلاً ونهب حواس.

وألفظ ناراً سكنت سقف فمي طويلاً

حتى انطفأت على زفراتي

نجمات الليل

وليس سوى قَمَرهِ

هذا الذي يذوب على زجاج النافذة

ويقتحم وحدتي بفضول” (ص13)

كأنه في الأبيات الأولى من القصيدة هذه يهيؤنا لمشاركته في هذه الرحلة الشعرية، لكي لا يصدمنا عنوان القصيدة، “ضد الأمل”، هو أيضاً تنويعة لسؤال “ما هذا الأمل؟”، والقصيدة الطويلة المتمردة على محيطها، المنعتقة من حبسها، تقول في جوهرها أيضاً إننا جميعاً مولودون في لغة محددة، في عالم “موعود بالأمل”، نخضع لقوانيه في البداية، لغة تسعى الذات إلى “طردها”. ولكي لا نسمح لهذه اللغة بأن تُملي علينا العالم، علينا، بطبيعة الحال، أن نحررها من تأثيرها علينا، من خدر “آمال لا تصمد أمام أوهن حجج الواقع”، بهذا الشكل تصبح القصيدة نوعاً من الاستيطان الجديد، تفلش البنى المعترف بها والراسخة وبكل ما تحويه من سموم، سعياً منها إلى تمهيد الطريق للغة لفتح آفاق جديدة وغريبة ...

“فلا هناءة في يقظة مفروضة

ولا أمان في نوم معذب

……….

سأكسر بلسان حار

جليد الساعات

موقظاً ما خبا تحت جلدي

من صواعق وبروق،

أنا سأتذكر…

يا ليلي وليل آبائي المؤبد

أرخِ سياطك

سأتذكر

سأتذكر

وأحاول نفي المعجزة

ومنح الكارثة تعريفاً

يثمن دور الصدفة في النجاة” (ص14-15)

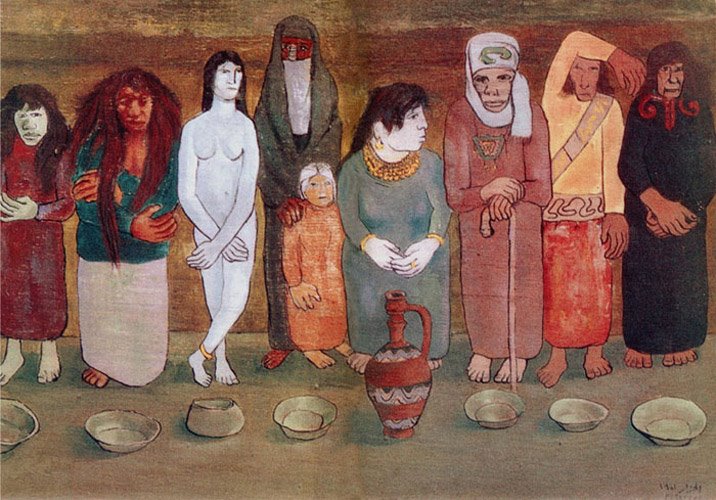

إن الشعرية التي تتصور “شمعة للأحد الدامي” و”ياساً للخميس الأسود” و”أكفاناً لبقية الأسبوع”، مثلما تتصور الطفولة المفقودة والقتلى من كل الأطراف، أو مثلما تتصور نساء البلاد، البشر العُزل، الأسرة المبتلية بالموت، بالأشخاص المنفصلين عن لغتهم، إن هذه الشعرية تسعى في المقام الأول إلى شكل من أشكال الكلام لا يُشعر بالعنف أو الكذب أو الخيانة. فبينما تُدمر السلطة بتنويعاتها سلامة الجسد البنيوي، بإسم “القانون” و”الفضيلة، بإسم “المباديء” والوطن”، بإسم “الكرامة” و”الشرف”، بإسم “الثوابت” و”الخطوط الحمر”، بإسم كل ما تفرضه من أوهام شبيهة، وكلمات يُراد منها تبوأ سلطة عقاب أعلى “الله”، تسعى شعرية مبين خشاني إلى استعادة اللغة لجسدها، وحركيتها – حريتها. لكن الأجساد اللغوية في شعريته لا تتكون من أفكار مجردة، بل من أصوات وإيقاعات وسجع وقوافي داخلية وجناس. لا يُؤلف مبين خشاني القصائد ذات البيتين أو تسعة أسطر (كما قصيدة النونيت التي اخترعتها الشاعرة الأميركية باتريشيا ديفيس)؛ كلا، مبين يستخدم اللغة كحدث، كلقاء، ويبني الحركات داخل جسد اللغة، حركات تُغيّر مجرى اللغة وتفتح روابط وصوراً ومسارات فكرية.

تعلمنا كيف إذا هبطت علينا ملائكة وشياطين:

“سننشغل عنهم بانتظار الكهرباء

تعلمنا كيف ننتظر عودة صديق مفقود

وحين يعود لنا جثة نقيس وزن أنفاسه،

نظرح وزن جسده الحي من وزن جثته

ونعرف ثقل ما عاش

وندرك خفة منيته” (ص40)

ولأنها الحرب، تسعى عائلة الشاعر كما بقية العوائل، تجرب حظها بالنجاة، “وتبتهل بدعاء الصباح: فاجعل اللهم صباحنا هذا نازلاً علينا بضياء الهدى، ومساءنا جنة من كيد العِدى ووقاية من مُرديات الهوى”(ص25). للنجاة من الحرب نحتاج إلى العديد من أرواح الله الحامية. والكثير من الحصانة، “إنها حصانة من شيء أخطر”(ص25)، إنها البداية، بدايتهم، و”أشد البدايات نهاية”(ص25)، وإلا، أية طفولة هذه؟ “في طريق المدرسة، يمر رتل الأميركان، صريخ، عصف، دوران”، الشاعر الطفل على الأرض، في فمه تراب، وفوق رأسه أحذية وكتب، صفير يفترس سمعه، وغبار يغشى بصره.

“انفجار.

أنهض محتضناً أخي

فاقداً السمع

أمامي عربة تشتعل

وفي البعيد راية سوداء

هرولة الجنود بطيئة

وفوهات البنادق

تبرق دون صوت

اكملنا الطريق إلى المدرسة

وخلفنا صورة كبيرة لمعمم شاب

ملثم بالدم والدخان…

وجه حرب ثان إذن

تلفه الخوذ والعمائم واليشاميغ

هل اخترنا؟

هل سننجو؟

لا أدري

لكنها حرب تُشرق في دواخلنا” (ص26-27)

في “ضد الأمل” يتشابك الوعي السياسي والأدبي مع الأحداث اللغوية والصوتية التي تُحرك النص – هنا، على سبيل المثال، التلاعب بالصورتين:

“ نبحث في المنشورات التي تُمطرها الهيلوكبتر

عن الحلم الأميركي

فلا نجد سوى السموم

واسلحة نقتل نقتل بها بعضنا”

وصورة: “على شروق الوجوه وغروبها

نحتت الحرب الندوب

وسرنا بخواصر مثنية

احمالنا تاريخ وأساطير

وأسماؤنا لغة تنقرض” (ص28-29)

“كتبنا برماد الانفجارات أماني خجلى

ولبست أيامنا جلوداً نازفة” (ص40)

على عكس شعر التكسب، شعر التملق الشائع عربياً، والأكثر شيوعاً في عراق الأمس وعلى أشده اليوم، نجد أنفسنا في شعرية “ضد الأمل” منغمسين في عالم الشوارع والمدارس وكمائن ألعاب الطفولة الضائعة بين الحلم الأميركي المسموم وصور المعممين الملثمة بالدم والدخان:

“لعبنا

في طُلل الحرب

وتبادلنا أسلحة معطوبة

كتبنا برماد الانفجارات أماني خجلى

ولبسنا أيامنا جلوداً نازفة

شمعة للأحد الدامي

ياساً للخميس الأسود

وأكفانا لبقية أيام الأسبوع”(ص40)

شعرية مبين تتحدث هذه اللغة الغير منطوقة، لغة مشدودة بالبراغي وتجاعيد الأمهات اللواتي هجم عليهن الشيب مبكراً، بذكريات العيش المضنك والنوم المفقود، لغة الأرق وفقدان الحب، لغة مدبوغة تركت الحروب على جلدها الندوب، لغة قاسية، ملطخة بالدموع، تعيسة ومتألمة، جائعة للحلم، تئن من مكر المعممين أبناء آوى وإرهاب السلاح، لغة أصابع مقطوعة وحناجر لا تريد أن تستسلم لبحة صوت، لكنها مهما بدت قاسية ومتوحشة، إلا أنها لغة مُزيّتة بجمال صورها، برؤوس جُملها المرفوعة ،مُخاطبةً هذا العصر اللين، بفخرها أنها على قيد الحياة، أنها تعيش.

شعرية مبين ملموسة للغاية: كل ما حاضر فيها يحمل أسماء، ولكل منها مصير فريد. هناك مبين التي يذهب إلى المدرسة وهو طفل، مبين الذي عمره عشر سنوات وهو يرى رتل الأميركان يعبر الشارع، طفل العشر سنوات وهو يرى جثث الحرب الأهلية في طريقه إلى المدرسة، مبين الشاب الذي يرى أحلامه الضائعة بين سموم الحلم الأميركي وفساد المعممين، مبين الذي يذهب يطالب بحريته في ساحة التحرير مع زملاء له، ويرى كيف أن زملاءه له يُقتلون، فيما يصعد إنتهازيون احتالوا عليه إلى أعلى المناصب الحكومية، بعضهم يصبحون نواباً في البرلمان الذين اعتصموا به ذات يوم، وبعضهم الآخر يصبح مستشارا في مجلس الوزراء أو رئيس تحرير جريدة أو قناة تلفزيون تابعة للحكومة أو لاحد حيتان مافيات الفساد والقتل، وأخيراً نعثر على مبين الذي يجلس في كامن الألمانية، مدينة صغيرة، في وسط الطريق بين المدينة والقرية، يجلس وحيداً، يرتب أحلامه وأمانيه.

كل شيء حاضر بقوة في شعر مبين: الحرب، القتل، الدمار، الكفاح، ضجيج الطائرات، قعقعة الأسلجة، اللمعان الأحمر للحراب، للألم لذي لا ينتهي، لحياة التسول والبغاء. من المنفى البعيد، يتردد صدى همس الحنين إلى وطن بلا ندوب حرب.

والآن وقد أصبح وحيداً، بدا الطريق أطول وأكثر ظلمة. وفكرة ضيوفه الإفتراضيين وهم يسبقونه إلى البيت هاربين من ليل كامن ويتجولون حوله في مكان ما في الظلام، أضفت على وحدته، على الصمت دلالة مصيرية. أنه يشعر بتهديد خفي. يشعر بغربة تامة عن هؤلاء الذين يزورنه، عن المدينة التي وُلد فيها، المدينة التي كان يشعر تجاهها أحياناً بنوع من الود الجامد، لأنها كانت كل ما يعرفه وطناً. لطالما ظن أنه سيتمكن يوماً ما من بناء جنة لنفسه هناك. والآن يبدأ يتساءل بدهشة كيف يُمكن لأي شخص أن يتجذر في هذه الصحراء الصخرية؛ بل يدرك تدريجياً ما أصبح عليه أولئك الذين ترسخت جذورهم والذين يصافحونه ببرود “ويدخلون البيت دون معنى للدخول فيجدون البيت خالياً من معنى البيوت”، كما جاء في مستهل القصيدة. فجأةً بدأ يرى الشاعر نفسه في ضوء جديد، متسائلاً:

“من هم؟

ماذا يريدون؟

يجلسون إلى طاولة الكتابة” (ص11)، يعبثون بسلوته، يخلوته، يقترحون الحنين بداية، فلا يقبل، يقترحون أغنية الطفولة، فلا يرضى، يهددونه، فلا يستجيب، يعاندونه، فيقول لهم:

“لا تفرطوا بتزيين العتبة

حين أخاطبكم بصيغة الجمع

بأنني محاصر.

ولا أرى سوى أغلالي

أقسو عليكم بلسان مفرد

وإشرارات عديدة

حتى أتمكن من قول كل شيء

أناديكم بإسم واحد

وأنتظروا أن تخرجوا مني.

اعلموا

حين أخاطبكم بصيغة الجمع

أني لا أطيق وحدتي

وأنكم جميعاً أناي الخائفة.” (ص13)

ماذا يفعل الشاعر عندما يسوء أمر ما، عندما يصيبه مكروه، غير أن يلجأ إلى وحدته؟ غير أن يرغب فقط في البقاء وحيداً لفترة؟ غير أن يريد الاختباء حتى ينتهي؟ يلعق جراحه. ثم يعود، يعود ينشد:

“كلُّ امرئٍ يرى، وحتى الأكثر جهلاً،

أنَّ طروادة هي الآن على حافة الهلاك.

أنشد يا هوميروس

إملأ الأحقاب موسيقى

واللانهاية جمالاً وسحراً“

أنشد الإغريقي هوميروس في الإلياذة

وها هو مبين خشاني ينشد على خطى أحد أسلافه من الشعراء الملعونين:

“أيتها البلاد،

يا مسافة بين سيف ورقبة

اقنعي دمي الذي يرجف

أن الشمس أشرقت يوماً على وجهك

وكان بلا دموع

اقنعي قلبي المُخْتَلِب بسيرتك

أن ما دار ويدور

لن يكتب ليلتك الأخيرة وأن بساط الريح

سيحمل ثانية أغانيك وحكاياتك.”

من ينتهي من قراءة “ضد الأمل” هذه القصيدة المتمردة الطويلة، سيسأل نفسه: كيف يُمكن، مع كل ما حدث ويحدث، مع كل هذا العمل الشاق الذي يمكن أن نطلقه على الحياة هناك، كيف يمكن لهم “أمراء الوهم” أولئك الحديث عن “العراق العظيم” وعن “الديموقراطية”، عن “الحرية” و”الإنجازات”؟ كيف يُمكن لهم أن يجرؤا بالحديث عن “دولة القانون” و”الحكمة”، عن “جماعة الله” من “النجباء” و”أهل الحق”، عن أوهام “الفضيلة” و”سرايا السلام”؟ كيف يمكن لشعرائهم ومداحيهم “النثريين” بثّ الرطانة ذاتها، والحرب ما تزال لم تبرح مكانها، ما زالت مقيمة هناك، تتمختر على الشارع، متبرجة، زينتها السلاح؟ كم هي غريبة علينا صور تلك اللغة الناطقة في البلاد التي كان اسمها بلاد وادي الرافدين؟

“ضد الأمل” هذه القصيدة الملحمة، تُوسّع أسئلتنا حول كل ما جرى ويجري وما سيجري. ننجذب إليها ونُغير نظرتنا لأفكارنا عن “العراق العظيم”، عن تصوراتنا لأوهام “الديموقراطية” و”الحرية”، عن أوهام “العدل” و”السلام”، وكلمات جوفاء أخرى شبيهة، فقدت معانها، مهما كانت “مُجنَّدة”، مهما لِيَّتْ، فهي ليست غير هياكل عظمية … من دون لحم ودم.

عمل مبين خشاني يدور بالضبط حول هذه المسألة: أنه معني بالدفاع عن البعد الإنساني الفردي للغة في وجه المكر اللغوي للسلطة، وبقدر ما يثمن شعره قيمة الحياة، يثمن في القدر نفسه المقاومة المتأصلة في اللغة ذاتها ضد تجنيدها من قبل السلطات. اللغة تستعيد الحياة في شعره. وهذا وحده إنجاز عظيم.