حاورته: د. شهيرة لاشين

إذا كان صلاح فائق لا يذهب للشِّعر، بل هو الذي يأتي إليه؛ فالأمر مختلف بالنسبة لكركوك، تلك المدينة التي يطلبها دائمًا ولا تأتي، يسافر إليها في الحلم واليقظة ولا يصل، الأمر أشبه بنكتة سخيفة يقولها الصيادون وهم يرمون الشباك كرشوة؛ لإضحاك البحر وتضليل السمك كي يسكن الشباك.

كركوك ذكرها الشاعر في دواوينه لأكثر من ست عشرة مرة، كرشوة ليحصل على كركوك خاصته وإرثه من أبيه وأمه، بالرغم من ذلك لم يحصل سوى على رائحة ترابها السومري العتيق الذي حمله في قلبه أينما ذهب. ثمانية عشر عامًا تفصله عنها منذ أن زارها آخر مرة في خريف عام 2003م، لكن لم تكن كركوك حينها تلك المدينة التي يعرفها، قلعتها وجسورها وبساتينها وأرصفة شوارعها ونرجس ربيعها، كل شيء تغير، كل شيء ما عاد يشبه تلك الرائحة في قلبه.

ذات مرة فكر صلاح فائق وهو يسحب جزيرة بحبلٍ إلى بيته؛ بالوعد الذي قطعه لرفاقه، بأن يعود إليهم بدراجة من الفيليبين، تلك التي اشتراها حين كان جنديًّا من “سوق هرج” بدينارين. وخطط حتى لمكان جلستهم، التي لن تكون في مقهى المجيدية ولا في بيت أحدهم بل سيذهبون إلى كنيسة الأب يوسف سعيد، يشربون النبيذ ويقرأون الشعر.

لو تمكن صلاح فائق من الذهاب حقًّا إلى كركوك بدراجته كما وعدهم، سيجد حشدًا من السومريين بانتظاره، فاسمه مدون بالخط المسماري على ألواحهم الطينية منذ آلاف السنين، وسيذهب ككل مرة إلى قلعة كركوك مكان ولادته، ويقبل يد أمه ويغني بصوت عذب كما تعود مع أبيه، إلا أنه في الوقت ذاته سينشغل بالبحث في كل مكان عن صلاح فائق الذي كانه، عن الطفل الذي كان يكتب الشِّعر بالطباشير على الجدران والذي يهرب منه كلما قابله في قصيدة. لو تمكن حقًّا من الذهاب إلى كركوك؛ لزار كما تمنى ضريح أحد الأولياء وربط خرقًا ملونة بسياج قبره القديم.

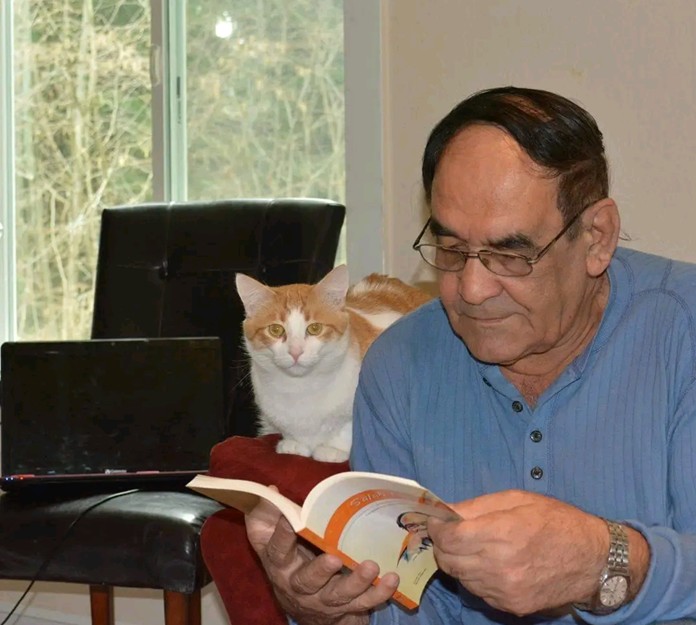

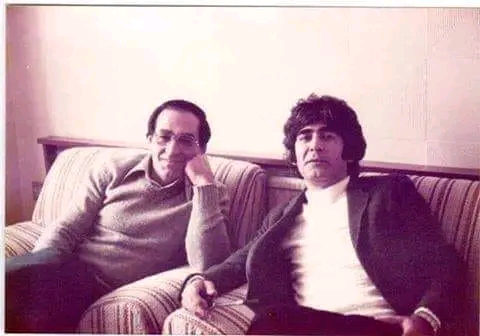

صلاح فائق شاعر عراقي ولد عام 1945م في مدينة كركوك لأب تركماني وأم كردية، انخرط في صفوف جماعة كركوك الأدبية (1964- 1968) تلك الجماعة التي خدمها كون أعضائها من مدينة واحدة وانتمائهم الأيديولوجي السياسي واحد للحزب الشيوعي العراقي، وأولًا وأخيرًا حبهم للشعر والأدب، وبالرغم من أنه لم يصدر عنها أي بيان أو برنامج مشترك أو جريدة تجمعهم، لكن كان لها أثر كبير في تحريك المياه الراكدة في البيئة الثقافية والأدبية في العراق آنذاك. أيضًا عمل العديد من الوظائف “عمل فرّانًا ثم بنّاءً ثم صباغًا ثم عاملًا في شركة الغاز ثم عاملًا في السكة الحديدية”. وفي عام 1974م غادر صلاح فائق العراق بمساعدة عبد الوهاب البياتي إلى دمشق ثم بيروت، وفي عام 1976م هاجر الشاعر إلى بريطانيا وعاش فيها لأكثر من عشرين عامًا. ثم هاجر بعد ذلك في عام 1993 إلى الفيليبين حيث ما يزال مقيمًا حتى هذا اليوم.

صلاح فائق المتورط مع وحدته -لا رفيق له سواه- الذي يتحايل على شيخوخته ويخبئ في جانبها المظلم حدائقه الشعرية لم يسعَ إلى شيء ولم يطلب أبدًا ود أحد، لكنه نجح بما قدمه من منجز شعري وتجربة ثرية وفريدة أن يجعل الجميع يقف، حيث أريد، وبما يليق بنبي سومري؛ فترجمت أعماله إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والكردية، وعُدّ من أكثر الأصوات الشعرية شهرة في الربع الأخير من القرن العشرين.

أن تكون في زمن صلاح فائق هذا يعني، أنك محظوظ بما فيه الكفاية لترى آخر أنبياء الشعر من جماعة كركوك.

سنبدأ من المكان الذي تراءت لك فيه أشباح الشّعر لأول مرةٍ في بيتٍ لأمٍ كردية وأب تركماني، في مدينة كركوك، تلك المدينة الصغيرة التي أراها عبارة عن ديوان شعر كُتب بلغة سومريّة، عنوانه جماعة كركوك، يضم قصائد ملائكيّة شيطانيّة حية ومتجددة تصلح لكل زمان ومكان، عناوينها (سركون بولص، وصلاح فائق، وجان دمّو، ومؤيد الراوي، وأنور الغساني، وفاضل العزاوي وقصائد أخرى)..

ما الذي أعطته لك تلك المدينة غير الرفاق والشعر وأب وأم وهباك تنوع اللغة والثقافة؟ وما الذي تفقده هناك وتحنُّ له الآن؟

طبعًا أفتقد تلك المدينة، كركوك، كما كانت في طفولتي ومراهقتي وبقيت فيها حتى نهاية ستينات القرن الماضي، حيث غادرتها مرتين، الأولى حين التحقت بالحركة الكردية آنذاك وبعد الانقلاب الدموي العسكري لحزب البعث وحلفائه في شباط 1963 والمجازر التي قام بها. التحاقي كان إلى تنظيم الحزب الشيوعي في الثورة الكردية. وبقيت فيها حتى أواسط العام 1964. عدت بعدها إلى مدينتي. قررتُ أني أرغبُ مغادرة العراق لكن حصولي على جواز سفر كان مستحيلًا بدون انهاء الخدمة العسكرية.

في هذه الأثناء تم اعتقالي لعدة أشهر، ضمن التنظيم الحزبي في كركوك، مما أعاق تحقيق رغبتي. حالما خرجتُ التحقت بالخدمة في الجيش بهدف الحصول على الجواز بعدها. بعد الخدمة، وبطلب من الحزب، عدت إلى الثورة الكردية وبقيت لأكثر من سنة، حينها قررتُ أن لا أملَ في تغيير الأوضاع بهذه الأساليب. بدل العودة إلى مدينتي، سافرت إلى بغداد وبقيت فيها حتى مغادرتي نهاية العام 1974، وفي هذه الأعوام اشتغلت في مهن، كتبت كثيرًا ونشرت عدة مرات في الصفحات الأدبية للصحافة اليومية آنذاك، ولم يكن سهلًا نشر كتاباتي بسبب كتابتي المختلفة، ولأني كنت أحد أعضاء جماعة كركوك التي كانت معروفة باتجاهها الفكري والأدبي المناقض لما كان مقبولًا ومرغوبًا رسميًّا من قبل السلطة وجهازها الإعلامي. لكن أصدقائي ورفاقي من الجماعة كانوا يعملون في بعض هذه الأجهزة كمحررين، وقد ساعدوني كثيرًا في نشر كتاباتي تلك.

من الصدف المهمة في حياتي في تلك السنوات في بغداد التقائي بالشاعر عبد الوهاب البياتي، الذي كان قد قرأ بعض كتاباتي التي نشرت ومنها ما ظهر في مجلة الكلمة، وقد أثارت اهتمامه كما أخبرني فيما بعد. المهم أن سردت له في لقاءاتنا الكثير من ماضيّ ورجوته أن يساعدني في الحصول على جواز سفر لي نظرًا لأهميته الشعرية ونفوذه الأدبي. وهذا ما حصل. فبعد أن نقل قصائد لي ونشرها في سوريا ولبنان، عمل أيضًا على نشر مجموعتي الشعرية الأولى، رهائن، من قبل اتحاد الكتاب العرب في دمشق العام 1975، هكذا غادرت العراق، ومدينتي، إلا أنني كنت دائم الحضور في اللقاءات الأدبية لجماعة كركوك في الفترات التي كنت فيها، تعلمت منهم واغتنيت بتجاربهم وأساليبهم في الكتابة الأدبية والشعرية.

بعد نصف قرن ما زالت تلك المدينة معي، وأيضا حين أقمت في عدة بلدان، ذلك لأنها كانت الأصل وبداية شعري، أصدقائي، الأهل، وذلك التنوع اللغوي والقومي والبيئي، الجغرافي، للمدينة. صحيح أننا في الغربة الطويلة نكتسب خبرات ونحيا تجارب جديدة على كل صعيد، إضافة إلى تأثير البيئات وتشكل ذاكرة أغنى، إلا أن الحنان يتلهف إلى المشاهد الأولى وشعريتها. غير أن المدينة تغيرت كثيرًا ولم تعد كركوك هناك، إلا أنها في أعماق الذكريات لمرحلة عمرية كانت تعج بالنشاط والأمل والرغبة في تحقيق الإنجاز الأدبي والثقافي. إنجاز حقق كل عضو في تلك الجماعة حصته من تراثها الشعري والجمالي، والتي تعرف بهما الآن ويعاد اكتشافهما والاحتفاء بهما من قبل كل جيل جديد.

“رفاقًا يريد المبدع لا جثثًا ولا قطعانًا ولا مؤمنين أيضًا، رفقًا يريد المبدع ومشاركين في الحصاد؛ إذ كل شيء لديه ناضح للحصاد، لكنه تنقصه المائة منجل، لذا هو يقتلع السنابل اقتلاعًا.. ويستشيط غيضًا” هكذا تكلم زرادشت..

هل تتفق مع نيتشه في أن حاجة المبدع لا تكون إلى جمهور غفير من المتابعين بقدر ما هي الحاجه إلى رفاق رحلة يفهمون جيدًا ويقدرون قيمة ما يكتب ويشاركون معه أيضًا وقت الحصاد حين تنضج قصائده؟

نعم، أوافق أننا، كجماعة، بلا جمهور حتى أواخر التسعينات من القرن الماضي، ويبدو أن الإنترنت -والفيس بوك خصوصًا- أثَّر في التواصل والتعرف بشعراء وكتاب من الجماعة مع أعداد قليلة من المهتمين بالكتابة الجديدة والمختلفة خصوصًا في بلدان المهجر. في تلك السنوات، منذ مغادرة معظم أعضاء جماعة كركوك ونشرهم لأعمالهم الإبداعية في الخارج، إضافة إلى دور الترجمة لبعض أعمالهم إلى لغات أخرى، اتضحت الأهمية الأدبية لأعمالهم وأثارت الاهتمام في الداخل العراقي.

ساعد في ذلك تهريب نتاجاتهم المنشورة في الخارج ونسخها من قبل الشباب في بعض المدن العراقية. لكن نشر أعمالهم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كانت قليلة في العراق بسبب كونهم من المعارضين الراديكاليين للنظام، سياسيًّا وأدبيًّا. كنا منعزلين، ومعزولين في بداياتنا، ولم نكن نعرض أعمالنا إلا لبعضنا. كانت تلك فترة سنوات مهمة لبلورة الأسلوب الشخصي لكل منا، من قراءات متبادلة بيننا لأعمالنا والقيام بدور النقاد أيضًا، في صيغة انطباعات وملاحظات، وكانت مهمة. رفضنا التجاوب مع الخط الأدبي، والشعري، الرسمي آنذاك، لأنه عمل على استخدامه إعلاميًّا لأغراض سياسية، وكانت ضحلة المستوى جماليًّا.

أهمية لقاءاتنا في فترة حصارنا، كانت في المشاركة وتشخيص أهميتها أو مواطن ضعفها. أكثر من مائة كتاب، قصص وروايات ومسرحيات وتراجم، ومجموعات شعرية، من إنجاز هذه الجماعة، ولا أظنها متوفرة كلها ككتب ورقية في العراق أو بلدان عربية، لكنها موجودة في معظمها في صيغ إلكترونية في مواقع الإنترنيت وصفحات أعضائها أو من بقي منهم ومن ينشر أعمالًا لهم بين فترة وأخرى.

كثيرًا ما يطرق صلاح فائق بابك ويأتي إليك في هيئات عديدة، مرة رجل في صوته صراخ قافلة ضائعة، ومرة رجل شحاذ يطلب حسنة منك، ومرة طفل يأخذك من يدك إلى مدرسته الابتدائية، وفي كل مرة لا تعرفه. وحين تسأله عن اسمه ويخبرك؛ إما أن يختفي هو أو تغلق أنت بابك في وجهه..

متى ستجلسان معًا، تتشاركان نفس القصيدة ونفس فنجان القهوة وتخرج له كل الأشجار والحيوانات والغابات والجزر والبلدان والحيوات التي تخبئها في دولاب أحلامك وسنين عمرك الفائتة؟

علاقتي مع صلاح فائق، في السنوات الأخيرة، سلمية. كانت، في الماضي، مكتظة بصراعات وعدم رضا، ثم تواجهنا وقررنا تخفيف مطالبنا وحل خلافاتنا بالتفاهم وتأجيل بعض التوتر إلى سنوات مقبلة.

لم تعد قوافل تظهر مدعية بأنها ضائعة وقد وفرت لها استخدام التكنولوجيا في العثور على اتجاهها الصحيح بين الكثبان. هذا يسمى موقع جوجل لخرائط العالم. كما اختفى مشهد المتسولين لأني أشرت إليهم إلى مواقع كنوز في قصائدي وأظنهم مازالوا يبحثون.

الطفل الذي في السؤال لم يكن إلا أنا وقد استدعيته إلى ساحة مدرستي الأولى، لأن البراءة كانت واضحة في وقفته وإجاباته على أسئلتي. هذا ما كنت عليه في طفولتي، وحين أتذكره فلأجل أن يمنحني، أو يتكرم عليّ ببعض التفاؤل في عالم مهدد بالكوابيس بشكل دائم.

وهناك صورٌ بلا نهاية، لأعوام حياتي الأولى، معبأة بالأوهام والقصص المتطرفة حول ماضيَّ قبل الولادة، وأظنها سترافقني إلى ما بعد وجودي الراهن، وهذا شكل من أشكال كرمها وطيبتها. وكما قلت دائمًا فإنني محظوظ لهذا السبب.

لو عاد بك الزمن إلى الوراء -تحديدًا في بداية مراهقتك في المرحلة المتوسطة من تعليمك- ما الذي يتوجب عليك فعله حتى لا تقع في مصيدة السياسة التي جعلتك منفيًّا خارج وطنك، تمتهن الترحال الدائم كحلٍّ وحيدٍ للحفاظ على حياة شاعر كل ذنبه أنه يمتلك ضميرًا ومخيالًا شعريًّا يحرضه على الثورة بكافة أشكالها؟ أم أنك ستعيش الحياة نفسها وتسكن نفس البلد وتسير نفس الخطوات رغم معرفة قدرك؟

لن أسمح للزمن أن يعيدني إلى الماضي. فأنا منذ خمسين سنة أتنقل إلى بيئات وجزر وبراكين، كما لي أصدقاء في كل قارة من عمال مناجم سائقي قطارات ولصوص لا يؤذون، المهم أنني أقوم بعملي الثوري والتخريبي كل يوم: أحلم، أكتب، وأتذكر نومي في كهوف ثعابينها صديقة.

هذه المرة وبعد سنوات صارت السياسة تسقط في مصيدتي، أضعها أمامي وأتمتع بالسخرية منها ومن قادتها وضحاياها أيضًا. السياسة كذبة. لو انخرط الجميع في نشاط إبداعي في كل مجال، لانقرضت السياسة ورجالها الذين هم دمى في الحقيقة. ضع سياسيًّا في قفص وعلّقهُ في حديقة، ماذا ترى؟

في الوقت الذي كانت فيه جماعة كركوك تكبر أكبر من العراق نفسه لكن داخله، كان هناك على الجانب الآخر جماعة شعر على عكسهم تمامًا، شعراء من بلاد مختلفة، يكبرون بحجم الوطن العربي داخله وخارجه..

لماذا لم تتأثر جماعة كركوك بجماعة شعر أو تنضم إليها باعتبارها سبقتها في التكوين والحضور في المشهد الشعري؟ وهل ترى أنه كان من الممكن أن تماثلها بنفس القوة والتأثير في ذلك الوقت لو توفرت لها نفس الظروف ونفس الإمكانيات السياسية والإدارية لأعضائها؟ وهل تتفق معي أن تأثير جماعة كركوك ظهر فيما بعد، بعد تفككها وشهرة أعضائها كل على حدة “الشهرة الفردية”؟

الفرق بين جماعة كركوك وجماعة مجلة شعر، أن الأولى كانت ماركسية، عراقية صميمة، بينما كانت جماعة مجلة شعر البيروتية منتمية إلى الحزب الاجتماعي السوري، أو معظم أعضائها. تبنت الثقافة الفرنسية ونشرت نصوصًا فرنسية كثيرة مترجمة إلى العربية، إضافة إلى النقد، كما جعلت من سوزان برنار قائدة قصيدتها النثرية. لم نكن نعرف الفرنسية، وإنما الإنجليزية، خرجنا باكرًا من الانتماءات الدينية والقومية وكرسنا جهودنا للمواقف الثورية والإبداعية، تركنا وطننا، تحررنا من كوابيسه، وانتشرنا في هذا العالم ووثقنا إبداعنا في كتب ونشاطات.

ليس صحيحًا أنهم كانوا البداية، أي جماعة مجلة شعر. جماعة كركوك تشكلت في بداية الخمسينيات، وإلى جانب الكتاب والشعراء والمسرحيين فيها، فإنها كانت تضم موسيقيين ورسامين أيضًا. هذه الاختلافات بين الجماعتين لا تعني أنهم لم يكونوا روَّادًا في تقديم الجديد، شعرًا وترجمةً ونصوصًا نقدية متميزة. أنا هنا أشير فقط إلى الاختلاف الفكري والتنظيمي بين الجماعتين، وليس في تفضيل إحداهما على الأخرى.

بودلير اعتبر القصيدة “حلمًا وسحرًا ونبوءة”، وأنسي الحاج عرفها بأنّها “عمل شاعر ملعون” وعرّفها يوسف الخال بأنها قصيدة “لا تشرح العالمَ أو تفسّره أو تنقله أو تكشفه وإنّما تريد خلقه من جديد على محكّ تجربة الشاعر وبواسطة حدسه ومخيّلته”. وأكد سركون بولص على “أهمية أن يقف الشاعر على مبعدة من قصيدته وينظر إليها بعينين باردتين أكثر” وهو ما قام به بالفعل، من اعتماده الكلي وهوسه بالصورة الشعرية في كتابه الأول، إلى التخلص منها وتبسيطها قدر الإمكان في كتابه الثاني.

صلاح فائق كيف يعرّف قصيدته؟ وكيف يراها في المشهد الشعري العربي؟ ومع أي التعريفات السابقة يتفق؟

لا أميل إلى التعريفات في أي مجال إبداعي وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالشعر. هناك عدد هائل من التعريفات للشعر، عربية وأجنبية، وهي في رأيي تعمل على تحديد مساحة الشعر وعلى تنميطه.

لا أرتاح أيضًا إلى مصطلحات شاعت الآن، كشعر التفعيلة وقصيدة النثر والشعر المنثور والشعر الحر، وكل هذا للقبض على هذه الخيول البرية وهي تعدو حرة ومبتهجة، وأعني الكتابة الشعرية. أميل إلى مفردة الكتابة بما تتضمن من تنوع ومشاركة أنواع كثيرة من الشعر والقصة القصيرة جدًّا وهدير صور اللاوعي وإغناء النص بالرسم والكولاج والهجاء والسخرية وغيرها.

قصيدتي بلا موضوع وغالبًا بلا عنوان. لا أفكر ما يعنيه المشهد الشعري عربي أو غيره. الكتابة علاج، شفاء من اضطرابات الداخل، كما أنها تلهفٌ للقاء الأفق. الكتابة حالة ذهنية، وليست تعبيرًا عن (جملة ناقصة). استمرار الكتابة يجددها، ويجعلها تتجاوز حالها إلى ساحل جديد.

الشاعر العراقي محمد مظلوم قال عن قصائدك إنها عبارة عن “قهقهة في كابوس”، وهو تعبير سريالي بامتياز، يعبر بشكل مختصر عن النزعة السريالية في نصوصك والتي تبني عليها جملك الشعرية. وسواء كنت تتفق أو تختلف مع مفهوم السريالية التي تعني بتحرير الخيال وفصله عن العقل الواعي والغوص في أعماق النصوص من خلال اعتمادها على الأشياء المتنافرة والمتناقضة وخلخلة سياقات الكلام كما دعا إلى ذلك أندريه بريتون ورفاقه من خلال مذهبهم السريالي.. هل يعد صلاح فائق شيخ المتصوفين السريالين وكبيرهم الذي علمهم الشعر، أم هو شاعر قصيدة نثر كتبها كما يحب وكما أرادت القصيدة أن تكون فصادف ذلك نقطة تقاطع مع السريالية ومبادئها؟

كثرة من شعراء ونقاد أطلقوا عليَّ أوصافًا وأسماء منذ بدايتي. شكرا لهم جميعًا، وليسمحوا لي أن أختلف معهم. كتبتُ مراتٍ، خصوصًا، في المقابلات، بأني لستُ سرياليًّا ولا أرغبُ أن أصير. لا أتحملُ النشاط الجماعي، التنظيمي، في مجال الكتابة الشعرية أو الانضواء في صيغة عامة.

أعتقد أن سبب إطلاق هذه الصفة عليّ، هو أن قصائدي تعجّ بالصور، وأنا شاعرُ صور. فقد كنت في مراهقتي مأخوذًا بالرسم والتخطيطات وأعمال الزيت، ثم قفزتُ إلى كتابة القصة القصيرة قبل أن أستقر في مجرة الشعر، وفي الحقيقة قبل هذا كله كنت أغني، وورثته عن أبي.

إذن الصور والسرد والغناء موجودة وواضحة في كتاباتي، والأهم أن للمخيال دوره الأول في إنجاز هذا التوازن بين هذه الأصول وهي موجودة منذ كتابات السومريين.

السريالية، نظريًّا، عمرها حوالى قرن، ومبادئها صارت عامة في المعمار والموسيقى والنحت والإعلان وغيرها، لكن السريالية حاضرة، فنيًّا وأدبيًّا، في أعمال جيروم بوش وشعر الصعاليك العرب وأغاني البوذيين.

إذن ليس مناسبًا وصم كل كتابة، أو عمل فني، بالسريالية لمجرد طغيان اللامتوقع والساحر عليهما. هذا دفاع عن نفسي لأن السريالية أيضًا صارت أيديولوجيا ولها نظرياتها، بينما بذرتها الأولى في الكشوفات التي توصل إليها سيغموند فرويد حول الحلم وتوارد الخواطر واللاوعي.

نعم هناك أيضًا حالات من التصوف، وهي أصلًا هذيانية في كتابات البداية. كل أيديولوجيا تحاول، مع مرور الزمن أن تصير دينًا أو تتشبّه بالدين من خلال قناعات وعادات ثابتة في الممارسة الشعرية، الأدبية والفنية.

أنا لا سلطوي في كل شيء، كذا كتابتي. أحاول جهدي تفادي المجاز والتشبيه والرمز والأساطير، فهي عكّازات وقد استنفدت طاقاتها منذ زمن طويل. أحبّ الصورة المادية في القصيدة، سرد ما أرى وما أشعر وأتخيل برهافة، فالقصيدة أنثى.

الدارس لقصائدك والمتعمق فيها يجد أنك بعين الخبير تشير باستمرارٍ وبغضبٍ متهكمٍ إلى خرائبنا ومشاكل مجتمعاتنا العربية، وأنك لم تترك فئة من فئات المجتمع إلا طالها نقدك اللاذع وتهكمك وسخريتك، ولم تستثنِ من ذلك سوى طائفتك السومرية. ما الذي يعطي السومريين امتيازات تجعلهم خارج هذا الخراب؟ وهل ما زلت عند قولك “هذا العالم يستحق شتائم طويلة، بدل أن نملأ جيوبنا بالتوت”؟

نعم، أعتبر السومريين مثالًا للإبداع، فهم اخترعوا الكتابة. وحتى في الشعر والموسيقى والمعمار والنحت، كانوا متقدمين، وعندهم أيضًا الهجاء والطرافة، وهم من بناة المدينة والقلاع، ومنها قلعة مدينتي، كركوك.

أتباهى بكوني مولودًا في مدينة السومريين. يكفي ملحمة كلكامش كأعظم أثر تاريخي على مستويات كثيرة، فكرية وشعرية وسردية. عندما نقارن هذا بالأوضاع الثقافية الراهنة في هذه الأمة البائسة، فإني لا يمكنني إلا أن أصف هذه الأوضاع بالجنون وقادتها بالمجانين لكثرة عقدهم النفسية وهيمنتهم على الأرض والبشر بالعنف والكذب.

وهذا منذ بدايات هذه الأمة بأديانها الكابوسية وأوهامها القومية. باختصار إن الفرق بين تخلف العرب والغرب المتقدم، هو الفرق بين التقويم الهجري والميلادي، أي أكثر من ستمائة سنة.

المشكلة أننا نتخلف أكثر كلما مرت الأعوام. الأنظمة السابقة، الملكية في العراق مثلًا، كانت أفضل مليون مرة من الأوضاع التي تشكلت بعدها. كما أن كل ما عندنا، ثقافيًّا ايضًا، بما فيه قصيدة النثر المحبوبة، مستورد من الغرب.

ماذا أضفنا خلال ألف سنة الأخيرة إلى العالم؟ الفوضى.

هل صحيح أنك تكتب القصيدة ولا تنقحها، لأنك تؤمن أن القصائد لها حياتها الخاصة التي ينفصل عنها الشاعر بمجرد الانتهاء منها؟

ما إن نبدأ بالكتابة أو أي عمل إبداعي آخر، حتى يوثق هذا حضوره فورًا، زمنيًّا، وبالتالي لا يحق التدخل في السياق، ما إن يكتمل العمل، وإدخال تعديلات وإضافات أو مراجعات عليه لأنه سيطيح بالقوة التعبيرية للنص. لكن يمكن التريث عند الكتابة والصبر حتى تتبلور العناصر ببطء إلى الصيغة النهائية.

أنا فقط أضيف القليل أو أمحو الأقل أيضًا، إذا تركتُ النص لزمن طويل، وهذا يعني تغييرًا في حالي، مما يتيحُ إجراء تعديلٍ طفيف. الأفضل، في رأيي، دخول غابة جديدة واكتشاف المبهر فيها، بدل العودة الى أرصفة حملت قدميك مراتٍ كثيرة، وهي بلا مفاجئات.

تفاعلك الواضح مع الحيوانات وعناصر الطبيعة ومحاولة أنسنتها جعلها تثق بك، وهروبك من المدن إلى القرى والمناطق البعيدة والنائية جعلك صديقها الأول، فالذئب الذي تحت يدك التي تكتب ينظر إليك بحنان ويرفض الذهاب إلى أمه وغابته، الحيتان تغني لك، والغربان تنقل لك الأخبار، وغرفتك لأنها تأمن لك؛ تنام قبلك. ليس هذا فحسب؛ لقد نجحت في سحب جزيرة بحبل إلى بيتك..

هل خلقت هذا العالم الخيالي بكل كائناته الخيالية المدهشة لعدم وجود عالم حقيقي في حياة صلاح فائق يماثله؟ أو نقول عجزك عن إيجاده هو ما دفعك إلى خلقه في منطقة الحلم، تلك المنطقة التي ينطلق منها الشعر؟

لِمَ يستغرب أصدقائي وقرائي من وجود الحيوانات في قصائدي؟! هي موجودة في كل مكان، في الفضاء، البحار والمحيطات، الكلاب والقطط في البيوت وأيضًا البلابل، الثعابين والعقارب في البيوت القديمة وحدائق الحيوانات، وفي الغابات تكثر أنواع أخرى، ضمنها ذئاب ودببة وضباع.

الحيوانات تخاف من البشر بسبب تاريخها الدموي معهم. عشتُ مع كلب نبيل لعشر سنوات وقد حماني مرتين من محاولات لصوص. هي جزء من حياتنا ومن بيئات العالم، لا تهاجم أحدًا إلا دفاعًا، لا تخون ولا تغدر، كما البشر. كان حلمي العيش في غابة كبيرة ومحاطًا بها، لكن حتى هنا تتدخل القوانين السلطوية في كل مكان ولا تسمح بتحقيق رغبة بسيطة كهذه.

حين أكتب يدخل بعضها، في هدوء، ضمن سياق المقطع الشعري أو الصور، وهنا يظهر التنوع والألفة الإنسانية. في إحدى المرات، وكنت مقاتلًا في كردستان، متجهًا إلى مطحنة، فجأة ظهر ذئب كبير أمامي. كنتُ مسلحًا وكان يمكنني أن أدافع عن نفسي، لكنه وقف وبدأ يتطلعُ إليّ لدقائق وبشكل ودي. ذهب، وبعد دقائق عاد وكنتُ في مكاني بعد. هذه المرة راقبني، وظننته يريد إقامة علاقة ما معي. بعد دقائق، غادر يائسًا.

في الفلبين ذهبت إلى حديقة الحيوان وسالتُ عن إمكانية تبني ذئب صغير. أخبروني بأن ذلك ممكن إذا أقيم في الريف لكن ليس في المدينة. حتى في الكتب الدينية تكثر الحيوانات وتقوم بأعمال رمزية بهدف حكمة ما أو درس أخلاقي:

الهدهد في القران مع الملك سليمان وحكايته مع بلقيس.. كما يظهر الثعبان، البقرة، النمل، وحتى الحمار في بعض السور. الحيوانات تغني حيواتنا وتعلمنا اللعب معها، خصوصًا مع الأطفال. يكون من الوفاء لها نقل هذه المشاعر الودية عنها في نصوصنا الأدبية لإغنائها بهذه اللمسات الإنسانية.

ما رأيته بشعًا في الفلبين هو أمكنة قتال الديكة والكلاب، وهو قتال حتى الموت وعليه مراهنات مالية كبيرة ويعتبر نوعًا من الإدمان هناك، بل يعتبر الرياضة الوطنية الأولى، رغم كونه شكلًا من أشكال القمار. وفي هذا لا تختلف هذه “الرياضة” عن رياضة مصارعة الثيران في بلدان في أمريكا اللاتينية، وتتسبب في قتل مئات الآلاف من هذه الحيوانات سنويًّا من أجل إمتاع هؤلاء البشر الأغبياء وربح بعض المال.

في جريدة إيلاف بتاريخ 30 نوفمبر 2007 كتب أمجد ناصر مقالًا بعنوان من يتذكر صلاح فائق؟ وذكر فيه أن من يعرف صلاح فائق شخصيًّا، يعرف أن كتابته انعكاس لكوابيسه الداخلية ومخيلته الحرة الجامحة وحسه الساخر الذي يكاد ألا يكون عراقيًّا. وقال أيضًا: يبدو أن صلاح فائق في كتابه الأخير (رحيل) كأنه يدفع تجربته الشعرية حتى النهاية. كأنه يعتصرها. يستنفدها. حتى لا يعود قادرًا على الكتابة مرة أخرى. لا أدري. بصرف النظر عن أسباب اختفاء صلاح فائق وإقلاعه عن النشر (وربما الشعر)، إنه تجربة خاصة في الشعر العربي، لم يتوقف أمامها نقدنا الأدبي المبتلى معظمه بالشللية والإخوانيات.

حين كتب أمجد ناصر هذا المقال لم يتوقع هو أو غيره في ذلك الوقت عودة صلاح فائق إلى الحياة وخروجه من منفاه ليكتب بعدها العديد من الكتب الشعرية.

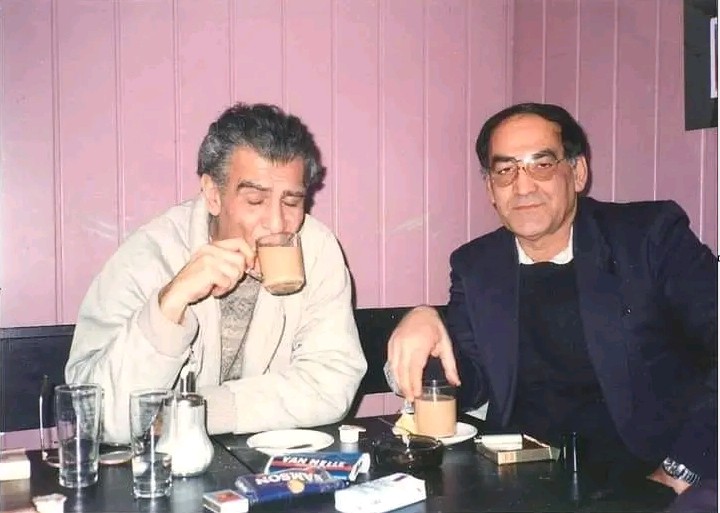

أولًا المحبة لذكرى صديقي أمجد ناصر. عشنا سنوات طويلة معًا في لندن ولي ذكريات رائعة معه وعنه.

المحبة لأمجد ناصر وكل من سبقونا نحو الضوء.. دعني أسألك عدة أسئلة من منطلق مقال أمجد وهذه الفترة في حياتك:

أولًا: ما الأسباب التي جعلتك تختفي عن الأنظار وتقلع عن النشر في تلك الفترة؟

سبق لي أن زرت الفلبين في العام 1988، وتمتعت هناك في جزر فلبينة، وقررتُ وأنا هناك أن أقيم بشكل دائم في هذا البلد حين أتقاعد، أو إذا حصلت فرصة لتحقيق هذه الرغبة، والتي كانت تشبه معجزة.

هذه المعجزة تحققت في العام 1993 حين أفلست المجلة التي أشتغل فيها كمحرر ثقافي، وذلك بسبب حرب الخليج الأولى، حاولت إيجاد عمل آخر، لم يساعدني أحد من أصدقائي الذين كانوا يعملون في صحافة لندن العربية، رغم أني ساعدت معظمهم آنذاك. المهم، قررت أنها فرصتي لهجرة جديدة إلى الفلبين هذه المرة. هكذا سافرت إلى مانيللا العاصمة، بعد أيام سافرت إلى جزيرة سيبو وبقيت فيها لأكثر من عشرين سنة، من حسن حظي التقيت بعض الشعراء وأخرين، واستطعتُ ترتيب مكان لي، وأيضًا بعد فترة وجدت عملًا مناسبًا.

ما شجعني على هذه الهجرة هو أنني كنت أكره العمل في الصحافة العربية في بريطانيا، إذ لم نكن سوى مرتزقة. حين وصلت إلى لندن في آب/ أغسطس 1976 لم أستطع إيجاد عمل مناسب، إذ لم أكن أعرف أية مهنة سوى الكتابة، وبعد أشهر حصلت على وظيفة مصحح في إحدى المجلات، ثم كمترجم لفترة، محرر صحافي في الشؤون الثقافية. وقضيت حوالى عشرين سنة متنقلًا من مجلة إلى مجلة، لأن شرط منحي الإقامة في بريطانيا كان ضرورة قيامي بعمل ما، عنوان ثابت ودفع الضرائب. هكذا افترستْ هذه الأعمال التافهة سنوات طويلة من عمري.

في الفلبين قررتُ أنني تحررت من ذلك العمل الكابوسي، ولن أعود إليه. وهذا ما حصل حتى الآن. لم أنشر لعشرين سنة في أية صحافة أو مجلة ثقافية، ولم أحضر أي مهرجان، ولم أجب على أسئلة أية مقابلة. بقيت كل تلك السنوات أكتب ولا أنشر. في نهاية العام 2011 دعوني إلى المهرجان الشعري في مدينة سيت الفرنسية، وهناك التقيت بأصدقاء قدامى، وسرني أنهم ما زالوا يتذكرون أعمالي الشعرية الأولى، وفوجئت بترجمة مختارات من قصائدي إلى الفرنسية من قِبل صديقي الشاعر صالح دياب. عدت إلى جزيرتي، اشتريت كمبيوترًا لأول مرة وبدأت أتعلم هذه العجيبة الساحرة.. بدأت أعيد النظر في آلاف الصفحات التي كنت كتبتها طوال عشرين سنة، ساعدني صديق آخر في ترتيب صفحة لي في الفيس بوك، وصار ملجئي الجديد.

هل معنى هذا أن الفيس بوك كان هو الوسيلة التي عدت بها للحياة أم سبق ذلك طرق ومحاولات أخرى؟

نعم، لولا الفيسبوك لما استطعتُ التركيز على إنجاز ما كنت أرغبهُ شعريًّا ونشر مجموعاتي بواسطة صفحتي في الفيسبوك وصفحتي الخاصة بمجموعاتي الشعرية. أجمع في نهاية كل سنة معظم ما نشرته خلالها وأرتب منها كتابًا ونسخة إلكترونية لتلك الصفحة، حيث يمكن لقارئي أن يطّلعَ عليها أو حتى يحفظها إذا شاء.

ساعدني أيضًا في إعادة علاقاتي مع أصدقائي القدامى، أقاربي وأهلي، وإقامة علاقات جديدة مع آخرين. الأهم هو التخلص بواسطة الفيس بوك من هيمنة دور النشر الأهلية والرسمية على أعمال الأدباء والشعراء. نشرتُ معظم مجموعاتي باستخدام الإمكانيات الفنية التي يتيحها هذا الموقع العالمي. أليست هذه هدية كونية؟

دعنا نعود مرة أخرى للفترة التي اختفيت فيها؛ ما شعورك في ذاك الوقت وأنت تجلس وحيدًا في الفلبين تقرأ مراثيك في حياتك؟

كان صعبًا تعودي على البقاء والعيش في هذه البيئة المختلفة كليًّا، من حيث المناخ واللغة والثقافة والعلاقات الاجتماعية.

عملت جهدي لقبول وضعي الجديد وكان يهمني أن أستمر في الكتابة، وخلق عالمي الخاص من خلالها. أنجزتُ مجموعات شعرية كثيرة، اطلعتُ جيدًا على تاريخ ذلك البلد وثقافته الغنية. لم أعش فترة مراثي عن حياتي هناك، بل صرت مسرورًا ومبتهجًا بهذه التجربة الكبيرة، وواصلت الاطلاع على جغرافية ومشاهد جزر، وساعدني هذا في إغناء قاموسي الشعري واكتساب ذاكرة أخرى وتنويع كتابتي بالطبيعة الفلبينية المبهجة.

هل النقد الأدبي في عالمنا العربي مصاب ومبتلى بالشللية والإخوانيات كما وصفه أمجد ناصر؟

لا أعرفُ شيئًا عن الشللية والإخوانيات في النقد العربي، حولي أو غيري. الأمر يحتاجُ بحثًا عن دلائل ومعلومات وحقائق. وهو يتطلب إضاعة وقتٍ وأعصاب في ثقافة لا تعني الكثير بالنسبة لي أو عالميًّا.

إنها ثقافة بائسة وسلطوية، ومن يستطع تجاوزهما وينجز عملًا أدبيًّا، أو شعريًّا، رغمهما، فإنما يحقق معجزة. المهم أن يواصل الأديب في هذه الأوضاع الشريرة، مشروعه الأدبي أو الشعري، لأن هذا ما يبقى.

تقول إن هناك دكاكين تبيع الأحلام في الفلبين؟ أخبرنا عن الأحلام التي اشتريتها من هناك؟

الفلبين، بجزرها الآلاف، أكبر دكان في الكون لتحقيق بعض الأحلام ببساطة شعبها وطيبته. الأمور سهلة هناك وحياتي في تلك السنوات ما زالت تزخر بالكثير من الذكريات وستبقى تمدّ كتابتي بحشود من التجارب والمشاعر الغنية بالصور الغريبة، لكن الودية في معظمها. سأبقى فيها، رغم بعدي عنها الآن، أزورها أو تزوروني، لا فرق فهي جزء كبير وكريم مني.

نختم الحوار بمقطع من قصيدة للشاعر صلاح فائق:

بما إنني من عشاق الأفق

أخرج إليه منذ سنوات، وقت الفجر،

لكني لم أصل إليه بعد.

لأني صبورٌ، سألاحقه حتى يتعب

ويقف أينما أريد.