شوقى عبد الحميد يحيي

لا يستطيع أحد أن يُنكرن تأثير بدايات القرن العشرين، وما كان به من سفريات أقطاب التنوير لكل من بريطانيا، وفرنسا، بما كان لهما من انفتاح عقلى ومعرفى، والدور الكبير فى النهضة والتقدم. فسافر طه حسين (1889- 1973) إلى فرنسا، ولُقبَ بعميد الأدب العربى، وسافر أحمد لطفى السيد (1872-1963) أستاذ الجيل وأبو الليبرالية – كما أطلق عليه عباس محمود العقاد- إلى اسطنبول ، حيث إلتقى الشيخ محمد عبده. وسافر قاسم أمين (1863-1908) إلى فرنسا، فكان كتابيه العلامة “تحرير المرأة” و “المرأة الجديدة”. كما سافر الأدباء

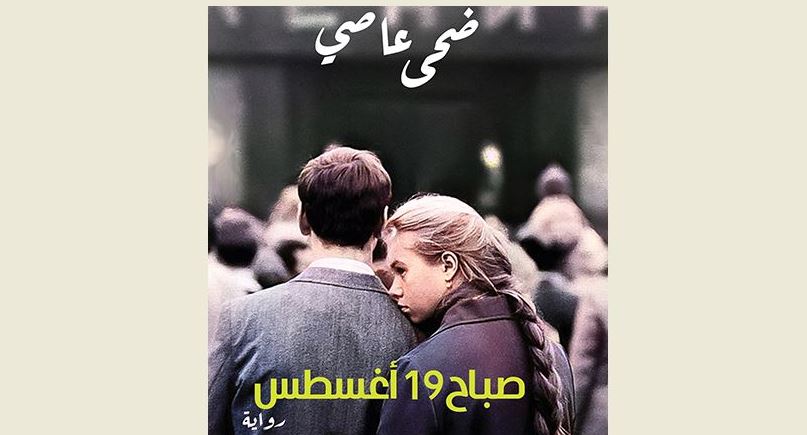

توفيق الحكيم {1898-1987) إلى فرنسا فكتب “عصفور من الشرق”(1938). ويحيى حقى(1905- 1992) إلى فرنسا أيضا فكتب قنديل أم هاشم (1940).-فضلا عن الأدباء العرب “سهيل إدريس” اللبنانى الذى كتب “الحى اللاتينى”(1953). و السودانى الطيب صالح وروايته “موسم الهجرة إلى الشمال” (1966). حيث كانت الوجهة إلى الغرب. لتأتى من بعدهم سهير المصادفة لتتجه إلى الشرق، حيث كان الاتحاد السوفيتى قد أصبح القطب الثانى، والرؤية العكسية لما كان عليه الغرب، فكانت روايتها “لهو الأبالسة”(2003). ولتأتى أيضا “ضحى عاصى” بروايتها “صباح 19 أغسطس”[1] (2022)، لتفرز –أيضا- تجربتها فى روسيا، التى كانت يوما الاتحاد السوفيتى، لتتشرب تلك التجربة المنهارة، وكيف انعكست على التجربة المصرية التى عاشتها فى يناير من العام 2011، كيف كانت، وإلى ما كان المآل. لتستمر رحلة التنوير، خاصة أن ضحى عاصى، قد شحنت روايتها بالكثير من المعلومات، التاريخية والجغرافية، التى هضمتها وأفرزتها فى حنايا الرواية، لتصبح ضمن نسيجها، كما لو أنها مرشد سياحى، سواء فى روسيا أو مصر أو أفغانستان أو الشيشان. الأمر الذى يدفع بالقارئ للبحث عن مدى دقة ما أتت به من معلومات. فإذا أخذنا جزءا منها .. وهو الشيشان، والتى كان لها الوجود الأكبر من بين الخمسة عشر جمهورية، المنفصلة عن الاتحاد السفيتى، وحيث ورد اسم “خطاب” و”شامل” وغيرهم، حيث يثور التساؤل: أهذه أسماء حقيقة، أم أنها مؤلفة للحيلة الروائية؟. غير أن ” ويكيبيديا، الموسوعة الحرة” تمنحنا صدق المعلومات، وصدق الأسماء.

{فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 انتُخب القائد الجنرال المعروف جوهر دوداييف رئيساً للشيشان بناء على الانتخابات العامة التي جرت بتاريخ 27 تشرين الأول 1991 . ثم أعلن رئيس جمهورية الشيشان جوهر دوداييف استقلال الشيشان، مما أشعل الحرب الضارية بين الروس والشيشان من 1994 حتى 1996. وبالقيادة العسكرية الميدانية (شامل باسييف) الملقب “خطاب” كان قائد المقاتلين العرب في الشيشان. ثم عادت الحرب وتجددت عام 1999}.

ولقد كانت أفغانستان هى مطمع كل من روسيا وأمريكا، فكانت محط أنظار الجهاديين الذين يحملون الضغينة لكل من أمريكا (المسيحية) وروسيا (الشيوعية)، وكلاهما كان الجهاديون يعتبرونهم أعداء لهم ولدعوتهم –الدولة الإسلامية- فكان اختيار رسلان (الشيشانى) الذى يعتبر “مدحت النادى، مرشده وأستاذه، والذى كان يعتبر الإسلام هو دين العدل، {العدل الذى اختفى عندكم (فى روسيا) وعندنا(الشيشان)، السوفيت طلبوا العدل، ولكن لأنفسهم، والأمريكان أيضا لهم عدالتهم المليئة بالأنانية، وعدالة رؤسائنا وملوكنا فى قصورهم الفاخرة}ص189، فكانت كلماته فيها الإقتناع، وفيها ضرورة التسليم، فأسلم “رسلان” له، واستسلم لتعاليمه. فكان الاختيار موفقا-من الكاتبة-، ومدروسا، مثلما يتضح الدرس والاستيعاب بطول صفحات الرواية (المعلوماتية).

تعرف “رسلان” على “كاملة” فى الجامعة.. وتزوجا.. ثم هاجر إلى أفغانستان. فاصبحت كنيته التى منحه “خطاب” إياها “ابو حمزة الوليد”. ثم “مسعود يلماز”.

فنحن إذن أمام رحلة ثقافية مصوغة بحرفية روائية لا تخلو من المتعة الثقافية، والتى تحولت الرواية معها إلى جرعة ثقافية ممتعة، ربطت فيها العلاقات بين الشعوب، وكيف تتشابه المصائر، حيث كان المسبب واحدا. فضلا عن الشاعرية المغلفة، والتى تبدأ من العنوان (صباح 19 أغسطس) والذى لم تشر الرواية إليه إلا فى مناسبة واحدة، وإن كانت لا تُشبع نهم القارئ الباحث عن الهدف من ذلك العنوان الحاوى على المبتدأ دون الخبر، وذلك حين تأملت أحوال “عمر” ابن عمتها يعيش فى الخيال لتقول هى { أما هى فقد نزلت أرض الواقع منذ صباح 19 أغسطس}. وليظل العنوان باحثا عن خبر المبتدأ، داعيا القارئ للخروج من الاستكانة، والبحث، الذى يؤدى إلى أن 19 أغسطس 1991 كان محاولة انقلاب في الاتحاد السوفيتي قادها نائب الرئيس غينادي ياناييف أدت للإطاحة بالرئيس ميخائيل غورباتشوف، الذى قاد حركة ال”بريستوريكا” والتى أشيع أنها السبب فى تفكك جمهوريات الاتحاد السوفيتى، ذلك الذى أحدث إنقلابا، ليس فى الاتحاد السوفيتى فقط، وإنما لزلزال سرت توابعه فى العالم كله، الأمر الذى أدى إلى تلك الفوضى، والجوع الذى أفاضت الكاتبة فى وصفه، لتربط بينه وبين تلك الفوضى التى حدثت فى مصر إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وبالتحديد بعد أن تنحى مبارك عن الحكم.، والذى كانت أقل توابعه، تضارب الآراء، والرؤى بين الشباب الذين كانوا هم طليعة الثورة، خاصة بعد تولى مرسى للحكم، بين مؤيد ويرى فى حكم الإخوان، إقامة العدل، ومن يرى أن الأصوات سُرقت من شفيق { فكرت”كاملة” فى زيارة بنى حسن الشروق، بعد مضى فترة كبيرة، لتواجه بالكثير من التغيرات، وإختفاء الكثير من الوجوه التى تعرفها، وتفرق الشباب بين مؤيد للإخوان، ومؤيد لحمدين، ومؤيد لشفيق}. وكأن التفكك، هو نفس ذلك التفكك الذى حدث بعد الثورة على خرشوف، حيث انفصلت خمسة عشر جمهورية عن الاتحاد السوفيتى. فكانت تلك الأجواء داعية لمقول “رسلان”، ومبدأ تلك الجماعات المتأسلمة، حين شرح الأمر ل”كاملة: {تعلمت ما يسمى”فقه الواقع” فلا يمكن لأى جهادى أن ينجح إلا فى بيئة مضطربة ومنقسمة على نفسها أو مرشحة للانقسام: حكم بوليسى- معازل فوضى- تجمعات مذهبية وطائفية- نزاعات مسلحة واضطرابات سياسية}ص196.

ونلحظ أن الكاتبة تخيرت إحدى قرى الصعيد “بنى حسن الشروق” – إحدى قرى أبو قرقاص- كقرية ليست من مشاهير المدن أو القرى فى الصعيد، لتصبح هى منبت والد كاملة، ومحط زياراتها لمصر، وكأنها تنبش فى التراب لتستخرج الذهب، أو كأنها تستدعى الهامش ليكون فى المتن. وللدلالة أيضا على ما قامت به الكاتبة من جهد فى البحث.

ومن عايش تلك الأجواء التى أتبعت ثورة يناير، وتلك الأخبار التى تواردت عن دخول قوافل مسلحة بالمدرعات، من خارج الحدود، وما اصطحبها من اقتحام للسجون، وإخراج المساجين ، خاصة أؤلئك الذيم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم محمد مرسى، الذى تولى حكم مصر، فى ذلك العام (المشؤوم). فأبت الكاتبة أن تأخذ بالظاهر من تلك الأمور، وعادت بالتاريخ لنشأة تلك الجماعات، وانتشارها فى العالم كله، وكانت البداية، بعد تلك الثورة الروسية، والتى أعطت حلم الدولة الإسلامية، بداية من تلك الجمهوريات الصغيرة، المنتمية للإسلام، وخاصة الشيشان، التى كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى، والتى منها كان “رسلان جاسانوف” ابن الشيشان.. الذى تعرف على كاملة فى الجامعة.. وتزوجا.. ثم هاجر إلى أفغانستان. فاصبحت كنيته التى منحه “خطاب” إياها “ابو حمزة الوليد”. ثم “مسعود يلماز”. والذى تقاسم مع “كاملة” محورية الرواية.

وقد بدأت الدماء تسيل فى الشوارع حتى صرخ الناس فى 15 فبراير 1989بعد مرحلة من الجوع الشديد، والتضخم الأشد، خرجت دبابات الجيش إلى الشوارع، وصاح الناس{لقد سالت الدماء فى شوارع موسكو.. لقد سالت الدماء فى شوارع موسكو.. إنقلاب على جورباتشوف}ص37. حيث كانت الدعوة الاستردادية، لما فعله جورباتشوف، الذى أراد أن يخرجهم من جحيم الشيوعية، التى حرمت الجميع من أبسط الأشياء حتى {فاجأتنى جدتى “تاتيانا بافلوفا” بهديتها لى فقد اشترت حذاء يوجسلافيا أعطتنى إياه وهى ضاحكة فرحة بغنيمتها ونظرت إلىَّ قائلة: “حفيدتى الجميلة (كاملة)، وقفت مدة يومين كاملين فى الطابور حتى أستطيع شراء هذه الهدية}ص13.

كما تصور الكاتبة تلك الأوضاع التى كانتها الحياة قبل جورباتشوف {سألتها ذات مرة: لماذا تُسمى بيتنا الريفى (داتشيا)؟ .

طبعا كنت أعلم الإجابة: فالحكومة السوفيتية قامت بتوزيع بعض الأراضى على السكان، ولذا يطلقون عليها (داتشيا) والتى تعنى (هبة) أو (عطية) ، ولكن سؤالى الذى لم يعجب أمى : لماذا يعطوننا هبة؟ هل نحن فقراء؟ . تضحك أمى قائلة: إن الدولة عندما تعطى للمواطن شيئا فهذا لا يعنى أنه فقير، إنها تعطينا حقنا مقابل العمل والإنتاج}ص14. ولهذا كانت نظرة الناس لجورباتشوف {تُشعل السياسة أحاديثهم، فيتناقشون حول انتخاب الرئيس الجديد الذى هوسهم حضوره الطاغى وطريقته العصرية التى يلبس ويفكر ويتكلم بها، فهو صغير السن ولا يتعاطى المُسكرات، حتى اسمه”جوربى” الذى عُرف به فى الغرب جعلهم يشعرون أنهم يتخلصون من هذا التحجر القديم. ومع سياسته الجديدة الجلاسنوست ظهرت لأول مرة برامج حوارية على شاشات التلفاز تناقش كل شئ، كل القضايا،}ص22 ،23. {كانت نسائم الحرية تُراقص أرواحهم الشابة، وتُزيد من حنقهم على هذا التاريخ الذى تملؤه القسوة، كانوا واثقين أن هذا النظام الذى تراكمت بداخله كل هذه القسوة والدماء بدأ يهلك ليحل محله نظام أكثر إنسانية}ص24. وهو ما رسخ للتحدى فى شخصية “كاملة” التى رفضت الاستسلام، و تمسكت بالتحدى {ربما كان حقد دفين ما زال كامنا بداخلها يملؤها رغبة باختراق هذا الجزء من العالم الذى احتكر لنفسه الأمان والرفاهية، وظل يعاملهم، بالرغم من كل ما وصلوا له، معاملة لا تخلو من التغطرس والفوقية منذ تلك الأيام التى كان دخول مواطن سوفيتى إلى أنجلترا أو أمريكا أو فرنسا للسياحة أو للزيارة ضرب من المستحيلات، حتى عندما تغير النظام وانهار السيوز خافوا من هجرة الروس، وتعاملوا معهم كأنهم جحافل فقيرة همجية}ص112.

ولتربط –الكاتبة- كل ذلك بما حدث فى مصر، حيث كانت مصر تتبع ذات السياسة، فى ستينيات القرن الماضى، وكأنها تعلن عن بوار بضاعة (الاشتراكية)، ومنطقية الثورة الجورباتشوفية عليها. تخاطب ابن عمتها، وحبها الأول “عمر” فيما يشبه السُبة (المداعبة)، فتُرسل له خطاب بعد أن شرح لها كيف أُطلق عليه هذا اللقب فى ليبيا، عندما كان والده معارا بها كمدرس. وكيف انتمى إلى بعض الفصائل الاشتراكية والناصرية فى مصر. لتكتب له {آسفة يا اشتركى، سأتأخر ساعة عن موعدنا}. ليقول لنفسه {اشتراكى! كاملة تمزح معى مثلما كانت تمزح فى طفولتنا، مازالت تتذكر ذلك اللقب الذى اشتُهرت به فى قريتنا، ولكنى لم أفهم وقتها –بالرغم من اشتراكيتى الشديدة والتى أصبحت مزحة يمزح بها الجميع معى- لماذا لم تصل هذه الاشتراكية لمشاعرى، فلم تُحرك بداخلى واحدة من بنات خالاتى فتحية أو هانم سوى الإحساس بالشفقة كما أراهن أشبه بالدجاجات البلهاء، أما الغرام فقد تحرك تجاه كاملة ابنة خالى، كاملة التى ترتدى أحذية من الجلد مثلى، بل ترتدى معطفا من الفرو لا يشبه ما يرتديه أحد من أبناء عماتى أو خالاتى ولا حتى أنا ..}ص100. فتسأله ذلك السؤال الاستنكارى {إذن لماذا تركت المنيا يا اشتراكى، وأتيت إلى حياة البرجوازيين؟ أنت لست اشتراكيا أصيلا.. ثم تنهدت ضاحكة: “عامة لا ألومك، لقد تخلى أصحابها عنها”}ص105.

وبالعودة إلى روسيا بعد جورباتشوف، تبدلت الأوضاع، ودارت عجلة الزمن، فاصبح {فى صخب موسكو الشاهقة، كل شئ فيها شاهق.لافتات كبيرة تعرض إعلانات لكل المنتجات العالمية، وسيارات فارهة عددها ربما يفوق الموجود فى أى عواصم العالم، اختفت الطوابير، وتكدست واجهات المحلات بالبضائع التى تبحث عن مُشتر…}ص162. وهكذا كانت رغبة السادات، الذى أرادها “بريستوريكا” مصرية.. فكانت نهايته على يد ذات الجماعات الإرهابية، الداعية للظلام، وللخلف. والغريب فى الأمر. أن “رسلان” أو “مسعود يلماز” الذى يُعد الرجل الثانى فى جماعته الإرهابيىة، قد أصبح من أغنى الأغنياء فى العالم، بالاستيلاء على أموال الإعانات والتبرعات التى تمنحها دول وجهات عديدة عبر العالم، وتُقدر شركاته (السياحية والمصرفية)، الموزعة بطول الأرض، وأصبحت يده تحرك (من وراء الستار)، مراكز الأموال والمناصب، حين يكشف ل”كاملة” أن تعيينها كرئيسة لأكبر شركة سياحية، وسلطاتها التى كانت تسيطر بها على أسواق السياحة، كان هو السبب فيها. فضلا عن “أنجل” الذى تزوجته “كاملة” دون حب، ودون حتى إحترام، وانتهى به الأمر على أنه لم يكن إلا واحدا من أذرع “رسلان” الخفية، والذى انتهى به الأمر لسرقة ثروة خزينة “كاملة” والهروب بها إلى حيث المجهول-لنا- والمعلوم لدى “رسلان”.

وتصرح “كاملة” عن سبب الوقوف إلى جانب البرستوريكا، بتبيان سبب الثورة عليها، والتى تصدق على الجانبين، الروسى، والمصرى {وقتها كنا ناقمين على كل شئ، لقد تشبعت عقولنا وأرواحنا بالمقولات الكبرى ومبادئ العدالة والمساواة، وعندما تفتحت أزهارنا وجدنا أنفسنا مُكبلين بالممنوعات التى تبدو لنا كبيرة، ألا تتذكر كيف لم يكن من حقنا أن نقول كلمة عن ستالين أو ننتقد لينين، ألا تتذكر مغاملااتنا كى نسمع موسيقى الروك وخوفنا من أن يقبض البوليس علينا أثناء الحفلات، أتذكر كيف كان الشباب يذهبون إلى مكتبة الجامعة لاستعارة كتب الفن التشكيلى، العدالة والأممية التى كانت شعارنا لم نشعر أنها لنا….. كنا متشابهين لدرجة يصعب عليك بها التعرف حتى على نفسك، لم يكن ما نبحث عنه رفاهية أو تفاهة، كنا نبحث عن الإحساس بالجمال والتنوع، الإحساس بالاختلاف….إلخ}ص206 ، 207.

لنصرخ فى مصر مع “كاملة” فى روسيا، عندما تصل للنتيجة الحتمية للتخبط:

{من فعل بنا ذلك: الشيوعية أم البريسترويكا؟ لا يهم، المهم أننى أنا ابنة هذه الروح المهزومة، ابنة لنظام نبذه العالم وأصبح يعتبره جريمة كبرى لابد من التبرؤ منها، أنا ابنة لدولة زالت}ص231.

التقنية الروائية

تنوع السرد بتنوع الموقف المُتناول، فصنع سمفونية مختلفة الحركات، وخلقت – إلى جانب المفارقات- حركية إقاعية متنوعة لتنوع المواقف العديدة التى تعرضت لها الشخصية الرئيسة “كاملة”. فمثلا حين كانت العاطفة هى ذات الصوت العالى، فى لقاءء “كاملة” وابن عمتها “عمر” كان الحب الأول، واللمسة الأولى، فَرَّقتْ الكلمات، وكان التغنى بالنيل ومركبه الشراعى، وكأن نسماته تهفهف عليهما. وحين عاد متضرعا ، تحولت الكلمات إلى محراب خشع أمامه، متبتلا {كاملة أنت حبيبة عمرى، ولن أقبل أن أموت إلا فى حضنك، وقد جئتُ ولن أرحل أبدا}ص141. وعندما. انهار “عمر” بعد طول فراق وانتظرها أمام فيلتها بالزمالك، خرجت كلماته تفيض بالعاطفة، ولهثت الكلمات، وكان المشهد رومانسيا{ بدأ يقترب منها، أخذ يتغزل بها، لامست يده شعرها المموج، اقترب أكثر، ولكنها صامتة لاتعطى أى رد فعل أو تعبير، بدأ يتحسس رقبتها، اقترب بشفتيه منها، اقترب أكثر…}ص146. بينما عندما أخذ السرد الشكل العلمى، الخالى من العاطفة، وجدنا اللغة أقرب للصرامة، واستطالت الجملة حتى وإن حملت فى باطنها الفخر، مثلما كانت تتحدث عن النيل وورد النيل{على جدران المعرض عُلقت اللوحات المصنوعة من ورق البردى رُسمت عليه وجوه فرعونية ، فهنا حورس الإله الصقر وابن المحبوبين اللذين هزما قوى الشر، وهذه لوحة “إيزيس”إلهة الحب بجناحيها المحلقين وجسدها الشبق وخصرها النيل، والتى استطاعت بقبلة أن تعيد الحياة لزوجها “اوزوريس”…}ص56.

وحين أحبت “رسلان” فى فورة الشباب والحلم{يحتضنها ذلك الحضن الذى يتحدى سُمك الملابس الشتوية المُبَطنة فيصل بدفء يده إلى روح كاملة التى تُسلم له شفتيها ليُقبلها، فينقلب صقيع موسكو إلى حرارة أفريقية}ص21.

فضلا عن المواقف المشهدية التى تبدت، وعبرت عن مواقف “رسلان” الموُخيفة-حين عودته بعد غياب طال- ومحاولاته خنقها، وهو نائم، ثم يعود وكأن شيئا لم يكن، معتذرا، فتأرجحت تصرفاته بين الجنون، والعادية، وما انعكس عليها ذلك من رعب، جعلها تُغلق عليها حجرتها بالمفتاح من الداخل، وهو ما نجحت فيه الكاتبة، بالتصوير الذى يجعلك تتخيل أنك أمام شاشة التلفاز، وتشاهد موقفا مشحونا بالمشاعر، ومُخرِج للأعماق، وكأنك تشعر أن ثعبانا يختبئ تحط غطائك، لكنك لا تراه.

وقد كان استخدام الضمائر، موفقا إلى حد كبير-أيضا-. فبينما تَوَاصل السرد بضمير الغائب، العليم، الذى سمح لها بذكر الكثير من المعلومات، فإنه فقط فى حالتين، استخدمت الكاتبة فيهما ضمير المتكلم. حيث تطلب الأمر تدخل الشخصية بذاتها، لتروى ذلك الجزء المظلم من الرؤية.

فى الفصل السابع، حين يتحدث “عمر” عن علاقته الدفينة ب”كاملة”، ليكشف الكثير مما خبأه فى باطنه، عن كاملة، وعن أمه التى لا تحب كاملة. أى أنه حديث النفس، أو حديث الهمس. والمرة الثانية، عندما تدخل “رسلان” للحديث عما كان منه مع الجماعات الإرهابية فى أفغانستان، تلك المواقف والتطورات التى كانت غائبة عن أعيننا، وتدور فى الخفاء.

كما ساعدت المقابلة، التى ساهمت فى خلق المواجهة الكاشفة، عن البشر هنا، فى مصر:

{أما عمر، فكان التغيير عليه أكثر ظهورا ف{لم يعد كما كان ، ولم يصبح كما كان يحلم،لا ترى أمامها إلا رجلا له من الأبناء أربعة لم يحقق لهم شيئا، فليس لديهم بيت خاص بهم، ولا مكتب محاماه يليق بمن هم فى سنه، فقط لافتة باهتة عُلقت على البيت، ومصطبة يجلس عليها مع موكليه من الأقارب والجيران}ص129.

وهو ما يكشف عن شخصية “عمر” المصرى الصرف، وسلبيته وخمول طموحه. رغم أنها مرت بالعديد من مراحل القسوة والجفاف، بعد الثورة الروسية، بل ربما أشد مما عاناه أهل شرم الشيخ، و”عمر” من بطالة وجوع بعد ثورة يناير. غير أن تعامل كل منهما مع الظروف كان مختلفا، حيث رؤية كل منها كانت مختلفة، فتخاطب “كاملة” نفسها، بعد أن تحدث معها “عمر” عن المهمشين والفقراء، والأهل والأقارب: {أما هى فكانت تفكر فيما يقوله عمر: مُهَمشون .. فقراء .. حلم .. القومية العربية.. شكاير علف.. مدحت الأخرس .. شمع العسل.. أدركت أن ما بينها وبين عمر الآن ليس فرقا فى التوجهات السياسية، ولافى الظروف المادية والاجتماعية، إنه فرق فى الإيقاع .. إيقاع الزمن والحياة، هو ما زال يحلم، أما هى فقد نزلت أرض الواقع منذ صباح 19 أغسطس}ص108.

كما أن تكوينها -“كاملة”- المصرى الروسى، جعل منها إنسانة مختلفة، استوعبت الدرس، حين تعرضت أمها للجوع، وارتدت السترة الزرقاء حيث انهارت أمام ابنتها، وهى التى لم تكن تتصور أن أمها تنهار، وحيت شعرت بعد إنهيار الحياة فى مصر بعد يناير، وحيث يكمن فى الخلفية من تفكيرها “عمر” يعلو المنولوج {أخذت تفكر فى”صادق” –ابنها- والخوف يتملكها.. خوف يصل إلى حد الفوبيا، خافت أن تأتى اللحظة التى يرى فيها ضعفها وعجزها كما رأته فى أمها من قبل، لم تجد أمها القوية كما تخيلتها، لم تجد الدرع الفولاذى الذى يحميها، لن تسمح أن يفقد ابنها الشعور بالأمان والقوة، ولن تسمح أن تتحول إلى امرأة قليلة الحيلة……… لا تعرف لماذا قفزت إلى ذهنها صورة أوبلومف- بطل رواية جونتشاروف- الذى قضى عمره فى حياة باهتة وفارغة وكسولة، إنسان بلا هدف}ص109. خاصة وأن النساء هناك كُنَ –فى روسيا- بعد أن مات العديد من الرجال، هن من عليهن تحمل المسؤلية {أخذت الحرب كثيرا من الرجال، أما النساء فهن فقط من بأيديهن مُهدت الطرق وعَلتْ البنايات بعد الهدم}ص11.

وفى سياق السرد، والتطور الدرامى للوقائع، ربطت الكاتبة بالرمز الهامس، بين هنا ، وهناك، فكانت “كاملة” فى تلك الفترة قد تزوجت من مدير أعمالها “إنجل” الذى سرق خزنتها بما فيها من مجوهرات وأموال، ويهرب فى ذات الفترة {جلست كاملة تلعن الثورة وكل الثورات التى وقعت فى حياتها وكأنها ممسوسة بلعنة الفراعنة أو كلعنة عائلة “رومانوف”، ولكن لعنتها كانت لعنة الثورات.. الدبابات نفسها، والصراخ ذاته، والفزع نفسه، والحماس بعينه، والدما كذلك كالتى رأتها تسيل على الأرض، الدبابات تغلق المبنى الرئيسى للجامعة الأمريكية فى وسط القاهرة، وصادق ابنها مشغول يبحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يُنظم الاعتصامات مع فريقه “بلاك كامب” الحماس الذى يملأ ابنها الآن يذكرها بنفسها منذ عشرين عاما، هذه الحشود الهائلة فى ميدان التحرير رأت مثلها من قبل، بل شاركت فيها بكل روحها، حملت اللافتات دفاعا عن الحرية، حتى فرحة الناس تعرفها، وتفهم شعور جموع الناس بأنهم أصبحوا أصحاب قرار}ص83. فكأن تلك الفوضى، وذلك الجوع، هنا بعد الثورة، سرق أمانها، حين تعتبر تلك الثورة هى أمان المستقبل، مثلما كانت الثورة هناك قد سرقت منها الآمان-أيضا- بما كان من فوضى بعدها.

وتُحكم الكاتبة حبكة الرواية، لتُعيد للذاكرة روايتها السابقة، شديد الإحكام، والهندسة –الروائية “104 القاهرة “[2]. ففى فصلها الأخير، حيث يبرز الرمز، وتتضح معالمه. حيث كان “رسلان” قد عاد وكشف عن وجهه الإرهابى، و بعد أن سجن زوجته “كاملة” لمدة أكثر من عشرة أيام، ومنعها التدخين، أو فتح النوافذ، أو الحديث مع أى أحد، أو طلب الدليفرى، أو حتى الأكل.. وكانت قد قررت أن تعرفه على ابنها “صادق” على أنه زوجها الجديد، يأتى الشاب “صادق من شرم الشيخ- المدبنة الأكثر تأثرا بفوضى ما بعد الثورة، بغياب السياحة- ويخبرها {الناس ترقص وتُغنى والألعاب النارية تنطلق فى كل مكان، وأنتِ لا تعرفين شيئا، لقد عزلوا الإخوان}ص233. حيث يكشف الموقف عن رمزية “كاملة” لتصبح هى المعادل الموضوعى لمصر التى تم حبسها، والضغط على أنفاسها، فترة حكم الإخوان، والذى مرضت بعده –نفسيا- وإحتاجت إلى العلاج النفسى. وأمام حالتها الغير طبيعية {أصر صادق أن يأخذها إلى طبيب نفسى، وربما تستدعى حالتها أن تمكث فى مصحة للعلاج من إدمان الخمر حتى تُشفى}ص234.وحتى فترة حكم الإخوان، وقصرها –سنة واحدة- عبرت عنها الكاتبة بمحدودية فترة تواجد الإرهابى فى بيتها – عشرة أيام- وحبسها وعزلها عن العالم . وبعدها إختفى الإرهابى، دون أن تعلم كيف اختفى.

وبعد أن شُفيت كاملة، ذهبت مع ابنها للاشتراك فى مسيرة الفوج الخالد التى تقام كل عام إحتفالا بعيد النصر على النازية. وكأنه احتفال فى روسيا بالنصر على النازية –هناك-، مرادف لخروج الإخوان، وكأنه نصر هنا .. وخبر موت الإرهابى العنيد “مسعود يلماز” أو “رسلان جاسانوف” الشيشانى.

وتظهر –أيضا- رمزية “صادق” بما يحمله من اسمه، هو الرمز الدال على شباب الثورة، الذى نظم المظاهرات ورتب الاعتصامات، وهو أيضا من أخرج –مصر- من السجن إلى الانطلاق والحرية.

ورغم أن الكاتبة، لم يعلو صوتها بالحديث عن مصر، وتاريخها الممتد، وتعرضها للعديد من الغزوات، والروافد، إلا انها إستطاعت أن تشير إلى تلك الغزوات، التى صنعت صلابتها وتحديها للأزمات، فخلقت شخصية “كاملة” –إذا ما آمنا برمزيتها- المكونة من أكثر من عنصر، مثلما أشارت الجدة {لكن جدتى تاتيانا كانت تعترض على كلام أمى وتسّمى ما تعده أمى صعوبة فى شخصيتى، ذكاء أرجعته لاختلاط دمائى من الجنس الُّلافى وال..، احتارت جدتى كثيرا فى تصنيف أبى، فأحيانا تقول: “الإفريقة” وأخرى تقول “العربى” وثالثة تقول “الفرعونى” ولكن المهم أنها استقرت أننى أملك ذكاء حادا يجمع كل هذه العبقريات}ص13.

وكما أن الإنسان، إبن والديه، وابن تاريخهم، فقد مهدت نشأة الأب، وطبيعة الأم فى تكوين تلك الشخصية التى كانتها “كاملة. فقد كثرت سفريات الأب، وانفتح على العالم {قبل سفره إلى الخليج وعمله أستاذا فى إحدى الجامعات هناك، مكنه ذلك من أن يجوب العالم فى مؤتمرات عديدة، ليعود وقد تغير جذريا وتغير فيه الكثير، فأصبح ينتقد كل شئ كان يعجبه فيما سبق، فبدأ يصب لعناته على الدولة السوفيتية والبيروقراطية ويتهكم على “الكمصامول” ويدين لينين ويشرح باستفاضة كيف أن تجربة البلاشفة والشيوعية عطلت روسيا عن اللحاق بالحضارة الغربية}ص15. كما أتاحت له سفرياته، وتعرفه على الفروق الواسعة بين اليمين واليسار، بين العالم الرأسمالى، والعالم الشيوعى، بين معاملة الفرد هنا، ومعاملته هناك، وكشفه عن محاولات الاتحاد السوفيتى فى أن ينتزع له مكانا فى أرض العالم الغربى {لم يعد يذكر شيئا مما كان يتغنى به سابقا عن الخبراء السوفيت الذين بنوا السد العالى ووقفوا جنبا إلى جنب مع المصريين فى العدوان الثلاثى وفى حربهم ضد إسرائيل ، وعن تجربة ناصر الاشتراكية وكان يُقر أنه لولا مجانية التعليم التى أقرها ناصر لما كان هو الآن أستاذا جامعيا}ص16. كما أكسبته الصلابة والأصالة التى أورثها ابنته، حين {رحل الأب تاركا ابنته تحمل اسم أخته “كاملة”. هذا الاسم الذى تمسكت به، رغبة منها فى التميز، فرفضت أن يناديها أحد “كاميلا” أو “كاتيا” أو جتى “جميلة” فهو اسم معروف عند أهل القوقاز}ص16. وكأنها مهما تغربت، ورحلت، فإن الجذر يظل فى صعيد مصر، فى “بنى حسن الشروق”.

إلى جانب مهنة الأم، كمدرسة للموسيقى، ومحبة للفنون {أما أمى فكانت تعزف لنا كل عام السيمفونية الشهيرة “ليننجراد” لشوستاكوفيتش التى ألفها أيضا فى زمن الحصار}ص12. لذا نشأت الإبنة تتغنى-مع عمر- بجمال النيل والمركب الشراعى، وجمال المتاحف الفرعونية. وقد يتجلى حبها للفن فى ذلك الموقف الذى ائتنست فيه بالتماثيل حين هربت إلى المتحف المصرى -فى موقعة الجمل، أثناء ثورة يناير- من المجزرة {ربما كانت تشعر بالألفة فى هذه القاعات.. هنا تشعر بالأمان.. فهذه التماثيل أنقذتها من الجوع والآن تنقذها من الموت تحت حوافر الجمال.. لماذا شعرت بالخوف، ولكن الخوف الذى انتابها هذه المرة كان من أن يدخل هؤلاء ويسرقوا تاريخها وأمانها}ص86. حيث كانت الفرعونيات هى ما إقتات به حين أزمة الجوع التى ضربت الاتحاد السوفيتى، بعد حصار الألمان. وفى إشارة مبطنة لتلك الآثار التى تعتبر مصدرا كبيرا للدخل فى مصر، حتى الآن، وغدا.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن الظروف الاجتماعية، والسياسية، كان لها الدور الكبير، فى تكوين شخصية “عمر” السلبية. حيث يروى عن ماضيه {كنا نُحرك المظاهرات عندما قصفت أمريكا العراق أول مرة، وقتها تم احتجازى فى سجن أسيوط لمدة 16 يوما، ثم تم الإفراج عنا، ولكن الأمن قام بتسليمنا للجامعة التى قامت بعرضنا على مجلس تأديب، وقاموا بحلاقة شعرنا أمام مجلس الآباء، كنوع من العقاب والإهانة، وعندما أنهيت دراستى بالجامعة، كأمر طبيعى تم تجنيدى فى الجيش ولكنى فوجئت بقرار إنهاء خدمتى فى الجيش بعد ستة أشهر فقط. كانت حيثيات هذا القرار أننى منضم لتنظيم سرى اعتبروا اتحاد الأندية تنظيما سريا لأنه خارج الكيان التقليدى للناصريين، حتى إن بعض الناصريين كانوا يطلقون على هذا الاتحاد “نمل”. لا أعرف لماذا هجرت العمل السياسى بعد أن خرجت من الجيش؟}ص147. ومن استطرادات “عمر”، وما تركته الكاتبة من فراغ خلف السؤال، فإن القارئ، كان عليه البحث عما خلفته تلك الوقائع فى شخصية “عمر” وما دفعته دفعا للابتعاد عن كل ما يتصل بالسياسة من قريب أو بعيد. وكأنها فى ذات الوقت تُدين جيلا كاملا، تعرض لما تعرض له “عمر”، إن لم يكن أشد. ولذا كان رفض، أو بمعنى أدق، عدم استجابة “كاملة” للحب الطاغى الذى عرضه “عمر” عليها، وطلب منها الزواج، فكان الرفض منطقيا، على المستوى الشخصى، لكراهية المرأة الارتباط بشخص ضعيف الشخصية. وعلى المستوى الجمعى، لعدم التوافق بين الطرفين، المؤمن بشخصية الفرد وحريته، من جانبها، والقانع، محدود الطموح من جانبه. خاصة إذا ما تذكرنا تلك الصفة التى نعتته بها- وكان قد إلتصق به عامة- وهو (إشتراكى). وهو ما له حديث سبق توضيحه.

الأمر الذى معه يمكن القول بأن الكاتبة أجادت فى رسم الشخصيتين المحوريتين، حتى وإن بقيت الشخوص الأخرى، مجرد رموز، لها دور فى نحت الشخصية الرئيسية، وكأننا عدنا إلى رواية الشخصية، إلا ان ذلك أيضا جاء محسوبا، لأن مصر هى الأساس فى الرؤية الكلية، بما تعرضت له من ظروف بعد ثورة يناير.

كما كانت عملية الشويق، وصناعة الشعرية، حاضرة فى الرواية. فحين أتى ثلاثة غريبى الشكل بسيارة نصف نقل ، للبحث عن “انجل” بعدما كان قد هرب بأموالها، استثنت السائق وصفت الآخرين {أكثر من لفت انتباهها هذا الرجل الذى يرتدى بنطالا أبيض تحت جلباب قصير ارتدى فوقه صدرية مُطرزة بخيوط فضية ملون، وعلى رأسه طاقية من نفس خامة التطريز، وتحمل أيضا الخيوط نفسها، أما ملامحه فتؤكد أنه ليس مصريا، فبشرته البيضاء المليئة بالنمش الذى يقترب من البهاق، وعيونه الضيقة شديدة الخضرة، وحواجبه الصفراء الخفيفة، وأنفه الدقيق المدبب لأعلى… كل ذلك يذكرها بهؤلاء الذين كانت تراهم فى موسكو. الرجل الآخر.. ذلك الأشقر بجلباب قصير وطاقيته المطرزة بأسماء الله الحسنى الذى هرب من المدينة للبحث عن الأسلاف لن تستطيع أى إمرأة أن تستدرج عطفه أو تدير رأسه}ص79..

وكان أحدهما فرحات {ثم نظر إلى رفيقه معرفا به أيضا : “أخمت الشيخ أخمت” “أخمت مولاليتش” من صربيا. فى الوقت الذى لم تكن أيضا الصورة قد وضحت فى ذهنها.. ليظل السؤال –لديها- ولدى القارئ عما يكونون.

وكذلك حين تتساءل “كاملة” عن كل تلك الأسماء التى تتاجر فى السلاح وفى غيره من الأيادى الخارجية {من هؤلاء الذين عرفتهم ولم تعرفهم، هؤلاء الذين يعبثون بوطنها؟!}ص122.

{فى أحد الشوارع المتفرعة من شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، أمام جامع طُلى باللونين الأزرق والأبيض فى ساحة جميلة حيث يقع مقر”مركز الإيمان لتعليم اللغة العربية للأجانب، الذى احتشدت حوله تجمعات كبيرة من شباب أجانب من مختلف الجنسيات، فرنسيين وإنجليز وأمريكان. كانت السمة الجامعة لهم أنهم يرتدون جلاليب بيضاء وتحتها بنطلونات، وجميعهم كانوا مُطلقى اللحى}ص123. حيث كانت الرؤية لا تزال غائمة، فلم تتكشف حقيقة الأمور بعد. والتى تكشفت حين أتى “رسلان” –فى آخر الرواية- فى الزيارة التى حبس فيها “كاملة” وأعلمها بأن تعيينها مديرة للشركة السياحية، كان بعلمه. وأن “فرحات” و “الشيخ أخمت” لم يكونا إلا مبعوثين منه ومن جماعته الإرهابية. رغم ما سبباه لها من ذعر وخوف.

وكما يقال، فإن التاريخ يعيد نفسه، فما يجرى على الساحة الآن، من حرب روسية أوكرانية لذات الهدف- حماية الحدود الروسية- وتداعياته التى طالت العالم بأسره، يدعونا للقول بأن الكاتبة ضحى عاصى، تعيش اللحظة، السياسية، وتترجمها إبداعا، يستبطن التاريخ فى روايتها الأحدث “صباح 19 أغسطس”، ليكون عبرة ودرسا للحاضر، فى كل بقاع الأرض، وفى القلب منها مصرنا التى تعيش تحت سطوة تهديد تلك الجماعات المتأسلمة، والحالمة بإقامة الدولة الإسلامية، وكأنها لا تقتنع بأن قطار التاريخ لا يتوقف.. مطلقا.

…………………………….

[1] – ضحى عاصى – صباح 19 أغسطس – الدار المصرية اللبنانية- ط1 2022.

[2] – ضحي عاصي -104 القاهرة- رواية – بيت الياسمين للنشر والتوزيع –ط 1 2016.