مريم العجمي

تتقوس السطور وتسحبني، ترتفع وتلتف حولي مع قوة شفط. لم أكن أتخيل أبدًا أن الورق له هذه القدرة، كان بإمكانه ابتلاعي. أسحبُ إصبعي في اللحظة المناسبة، أنظرُ بدهشةٍ إلى الورق الخالي من الكلام، أمدُ أصابعي بحذر، تسحبني السطور من جديد؛ أستسلم، ينغرس نصف ذراعي داخل الدفتر، أسمعُ صراخ الصغير من غرفته، أنزع يدي عن السطور، أتتبع صوت الصغير في ظلام الغرفة بين الأغطية، أحمله؛ يهدأ، أتمشى في الغرفة المعتمة، لكن نوبة الصراخ الليلي تطول هذه المرة. يهدأ، أهدأ، يتثائب، تتثاقل رأسي، يتوسد كتفي، يمسك بكفه الصغيرة طوق ثوبي، أتمدد إلى جواره على السرير ونروح في النوم.

أحاول على مدار اليوم التالي أن أغرس يدي في الدفتر، لأعرف الوقت الذي تفتح فيه السطور أبوابها بلا طائل، ما زالت ورقةً موصدةً لدفترٍ عادي.

هل كنتُ أتخيل؟

أرضع الصغير فينام، أغلق التلفزيون، تسكت الألعاب الملقاة بالأرض، هذا النعيم الخفي من اللاشيء.

أختلي بالدفتر، أمدُ يدي، تتسارع ضربات قلبي خشيةَ أن يستيقظ الصغير، تسحبني السطور إلى ملمسٍ ليّن: كريات ماء دائرية مرصوصة ليست سائلة بالكامل. يمكنك سحب كرة الماء متماسكة، أغوصُ حتى كتفي في هذه النعومة المنسابة، إحساس الخدر المدغدغ يدعوني للمزيد، أغوص بمقدمة وجهي في الدفتر، أميل رأسي، أرى المدينة بالداخل، وضعتُ أذني على السطور، انسحب جانب وجهي الأيمن للأسفل، كأني دفنت خدي بخليط ماءٍ بارد بالنعناع الأخضر الطازج، رائحة حلوة منعشة تحضن الجلد وتُحرّك الهواء من حوله.

أُذنٌ خارج السطور تسترق السمع لغرفة الصغير خشيةَ استيقاظه المفاجئ، وأُذن داخل السطور تلتقط الأصوات من بعيد، تحيط الأُذن، تمنعها عن العالم الخارجي. من مكاني ألمحُ أضواءً مبهرةً ساحرةً خاطفة، مدينةٌ كاملةٌ تشف عنها كريات المياه، تتعالى صيحات نداء الفضول بي، أُدخل رأسي بالكامل في الدفتر بإغواءٍ كبير، لا يمكنني الآن سماع أي صوتٍ خارج الدفتر، سيحبو الرضيع إلى حافة السرير ويسقط إن استيقظ، أنزع رأسي بالكامل من الدفتر، أسحب ذراعي، أدخل لأطمئن على الرضيع، لا شيء سوى انتظام صوت الأنفاس، هذا الصوت القادر دومًا على طمأنتي؛ يهدأ القلب المشتعل إلى جواره، أفكرُ في العودة إلى الدفتر على المنضدة في الصالون، يُضاء الهاتف المجاور له برسالة من أختي في البلاد البعيدة، تنتظر هي الأخرى نوم صغيرها لتحدثني، نفرح بلحظات سكون الصغار والانعتاق، نتهامس في الرسائل الصوتية، تخبرني أن الصغير نائمٌ يعبد ربه، أخبرها ببرودة الجو، تشكو الملل وعدم الخروج هناك، أنظر إلى الدفتر المنتظر لمستي. أواصل الحديث مع أختي إلى أن يطلع الفجر، أسمع تقلُّب الصغير في الفراش مناوشًا الاستيقاظ، أستأذن منها وأدخل إليه، أحمله متكئة، أهدأ في حضنه، ألقمه ثديي وننام.

يمضغ الصغيرُ قلبي على مهل، يبتلعه، أتوزع غذاءً في جسده. لا تُجدي لمسات الدفتر في الصباح؛ لا يمكنني النفاذ داخله، أُفكر في الغوص بالكامل داخله ليلًا، حيثُ عالم يلوح بألوانه وأضوائِه وأصواته، يدعوني للتجول، للغوص، لكن قدميَّ موثقتان إلى جانب الصغير. هذا التخبط بين الأمرين لا يمنح سوى ألم الارتطام بالحاجزين، كرة بندول لا يمكنها الانحياز إلى أي جانب والتوقف في المنتصف يصيبها بالبرودة. لا تقوى على الفرار، مُعلّقة بطرف خيط.

الخيط!

خيطٌ وعلبتان مثقوبتان من الأسفل لإدخال طرف الخيط وبرمه لعمل عقدة حتى لا يخرج من الثقب الصغير؛ سأصنع تليفونًا بدائيًّا.

أثبّت علبة “لبن صناعي” فارغة بالأعلى إلى جوار الصغير، وأغوص بالكامل في الدفتر بالعلبة الأخرى، حرّة إلى الحد الذي يسمح به طول الخيط.

كل شيءٍ جاهز الآن، الصغير نائمٌ، أكاد أن أسمع طقطقة انتصاب شعيرات الجسد.

على حافة الدفتر، علبة التليفون البدائي مثبتة إلى جانب الصغير، والأخرى في يدي، يسحبني الدفترُ على مهلٍ، تنفتح السطور وأدخل، يداي أولًا، ثم رأسي بالكامل، أغوص بالكامل في باطن السطور، تحوط بي مادةٌ رطبةٌ بين السائل والبخار، تضفي غبشةً أسطوريةً على المشهد بالداخل، تجحظ عيناي، ترتبك أعضائي، تتبادل الوظائف في فوضى، أرى بأذني، أتنفس بالجلد، أسمع رائحة الموسيقى، أمد عينيَّ تلامس الأشياء. على بُعد بضع خطواتٍ، أرى ألوانًا سبعةً مضيئة متوهجة خاطفة، إنه قوس قزح! يسحبني للتزحلق عليه.

كان أول كتابٍ اشتريته من مصروفي مطبوعًا عليه تلك الألوان، تحت عنوان قوس قزح، لم أكن أعرف معنى الجملة، كل ما كنت أرجوه وقتها هو الحصول على كتابٍ ملونٍ مثل الكتب التي كانت على فخذ الأبلة سناء. تدخل الفصل مرة في الأسبوع، تضع قدمها حيث نجلس، وتجلس حيث نضع الكتب، في مكانها المعتاد أول الصف؛ لتتمكن من كشف الفصل كله، تفتح الكتب الملونة وتبدأ الحكي. يمكنني المراهنة على أنك إذا ما أسقطت إبرة -وهي تحكي- لاستمعت إلى رنتها. تطوف بنا هنا وهناك، تقابلني بالفتاة ذات الرداء الأحمر التي تمنيتُ اللعب معها في الغابة وحاولتُ أن أحذرها من غدر الذئب، ألححتُ على أمي كثيرًا بشأن فستانٍ أحمر مثلها، لكن قريتنا لا تحيطها أية غابات كما في الكتاب الملون، الذي رفضت الأبلة سناء تسليفي إياه ووصفته بالعهدة.

لم أكن أعرف كيف يمكنني الحصول على كتابٍ ملون. نهارًا كاملًا أتجول في القرية الصغيرة، أبحثُ عن قصصٍ ملونة، بين محلات البقالة والخردوات وتجارة الأعلاف وحتى الصيدليات سألت فيها عن القصص، ولم أسلم من الضحك والتهكم. دلّني أحدهم على مكتبة أدوات مدرسية، من الممكن أن تجدي هناك هذه الأشياء، وهناك كتب البائع ما طلبتُ بكراسة النواقص لحين سفره إلى المدينة القريبة. نصحني عابر آخر بمحل خردوات على أطراف القرية، وصفه بأنه يحوي من الإبرة للصاروخ، وأضاف أن بإمكاني شراء الكهرباء جافة في زجاجاتٍ من عنده. ذهبت إلى المحل، كان غائصًا عن سطح الأرض سلمتين، متربًا تكتب اسمك على الأسطح بسهولة. وقفتُ صامتة ً لدقائق، المحل لا يخلو من الزبائن، والعم عبد العليم البائع وسط فوضى المكان يسمع اسم السلعة ويمد يده بالمطلوب متربًا، لا يكلّف خاطره بمسحه قبل أن يناوله للزبون. يخبر من يطلب حقيبة بلاستيك سوداء يضع فيها البضاعة أنه ليس من شأنه وأن ثمنها عشرة قروش إذا أراد. يزداد الناس من خلفي؛ اندفعتُ للأمام إلى أن وصلت إلى “الفاترينة” التي طالتها جبهتي بالكاد، شببتُ على قدميّ كي يراني. لن يشعر بي عم عبد العليم إن وقفت عشرة أعوام، لا بُدَّ أن أناديه بصوتٍ أعلى.

– عندك حكايات يا عم؟

كلٌّ ينادي على طلبه، يلتقط العم عبد العليم الطلب في ثانية، وفي مثلها يمد يده بدقة على الرف المطلوب، وقبل أن تصل البضاعة يد الزبون يبلغه بالسعر، يسلم ويستلم. أعيد النداء وسط صيحات الزبائن.

– مصباح.

– إبرة.

– كوع حنفية.

– مسامير عشرة.

– ربع ينسون.

– عندك حكايات يا عم؟

– أزرار.

– منبه.

أشبُّ على أطراف أصابعي أكثر، وأكرر طلبي، أصيح:

“حكايات يا عم؟”.

توقف العم عبد العليم ثانيتين، نظر إلى وجهي، أدار عينيه في الأرفف، أحضر سلمًا وصعد، أخرج بضعة كتب، نفض عنها التراب، ناولهم لي لأختار، وعاد يجيب طلبات الزبائن.

تسمرتُ مكاني أمام الكتب الملونة التي تحوي الحكايا، خطفتني ألوان مرصوصة في نصف دائرة وممتدة فوق عنوان “قوس قزح”، لم أفهم معنى الكلمة؛ تضاعف فضولي نحو القوس السماوي بالألوان الزاهية المبهجة، أسفله ولد وبنت يجريان للإمساك به.

هذا كتابي الأول!

طلب العم عبد العليم جنيهًا، رفعت يدي به وأنا أفكر أنه مصروف أربعة أيام، بمجرد أن خرجت من المحل بدأت الحكاية، وانتهيت منها قبل أن أصل إلى المنزل، حكاية قوس السماء الملون الذي يظهر في السماء بعد المطر في الاتجاه المعاكس للشمس.

أين المطر الآن ونحن في عز الحر؟!

– لِمَ لا يظهر قوس قزح في الصيف يا أمي؟

– لا بُدَّ من المطر.

كنت أعرف، ضوء الشمس يعبر المطر ويتحلل في الجانب الآخر إلى سبعة ألوانٍ أسطورية متقوسة في السماء، هذا القوس يظهر في سقف غرفتي، على ملابسي حتى عندما أستحم. أفتح الدش وأولّي ظهري المصباح (المشبوح) في جانب الحمام، كأنه شمسٌ صغيرةٌ، أتخيل القوس مصلوبًا في الجانب الآخر، ألمسه، أتعلق به، أفرّق ألوانه، أعيد ترتيبها، أصنع منها أثوابًا وألعابًا، ومدنًا هو مدخلها.

عليّ انتظار دخول الشتاء.

عندما يبرد الجو؛ نضاعف قطع الملابس، كل ليلةٍ أنتظر نشرة أخبار الطقس، أحقد على المحافظات والمدن القريبة التي تعلو خرائطها سُحبٌ تصحبها جملة المذيعة “مع احتمال سقوط أمطار”. دومًا مذيعة الطقس جميلة ومبتسمة، عكس الأخريات مِمَن يخبرننا باندلاع الحرائق والثورات والانتفاضات، المدن المحتلة والمفاوضات والمراهنات، عدد القتلى والجرحى، وأخبار الحكام والرؤساء. يمر كل هذا ثقيلًا في انتظار الساحرة مذيعة الطقس. أخيرًا ظهرت السحابة على مدينة المنصورة؛ صحتُ فرحة: “سيسقط المطر”، كيف سيكون القوس في السماء، طوله، اتساعه؟ سأشب لألمسه. مضى أكثر من نصف النهار والشمس زاهية ساطعة، الجو صحو لا يُنبئ بأي أمطار.

– لم لا تسقط الأمطار يا أبي؟

– من أخبرك أنها ستسقط؟

– قالت المذيعة أمس: مع احتمال سقوط أمطار.

– لا تصدقي كل ما يقال.

غضبي فاق الحد، صعدت إلى آخر سلمة تفضي إلى سطح البيت، دعوتُ الله أن تمطر، بكيتُ وأنا ألح في الدعاء، تتساقط دموعي على السلم، تتلاحق القطرات من حولي، لم يكن كم النقط المنهمرة طبيعيًّا! رفعت وجهي وجدت النقط حولي من كل جانب، إنه المطر! وقفتُ، طرتُ، قفزتُ أحتضن القطرات حتى تغلق السماء بابها، أنظر عكس اتجاه الشمس، أفتش عن القوس الملون الزاهي، لم أرَ في حياتي شيئاً في مثل جماله، الألوان المتداخلة بامتزاجٍ رهيف، يبهرني، يتضاعف حجم القوس، يفرش ألوانه في السماء، يصير نصف دائرة، يكمل مسيره في اتجاه الشمس ليكمل الدائرة، يرمي ظلاله، تحيط بي، ألعب بالألوان، أقفز من لونٍ إلى آخر، أصعد في درجاتها كأنها سُلَّمٌ غير مرأيٍّ.

إلى الآن لا أدري هل سقط المطر فعلًا أم كان مجرد حلمٍ كالحلم الواقفة على أعتابه الآن؟ ما زلتُ في مدخل مدينة الدفتر، أقترب، أتسلق القوس، أجلسُ فوقه، أضع كفي اليمنى على كتفي اليسرى ممسكةً علبة التليفون البدائي، ويدي اليسرى على كتفي اليمنى، كسلامٍ فرعوني، أُرخي جسدي وأتزحلق على القوس عكس اتجاه الجاذبية، يرفعني لأعلى يطوّحني كما لو كنت بلا وزن، أصرخُ من الحماسة وأنا أسقط في نهرٍ من الحبرِ. لم أكن أعرف أن لدي القدرة على السباحة والغطس، هنا شعاب مرجانية من الأقلام الملونة البديعة، هناك نافورةٌ عظيمةٌ على شكل كتاب، تتراقص الأحبار من مضخات قلمية الشكل. أسبح إلى ضفة النهر، أصعد، أراني عارية، يستتر جسدي بالحروف والكلمات، من مختلف اللغات التي أعرف ولا أعرف.

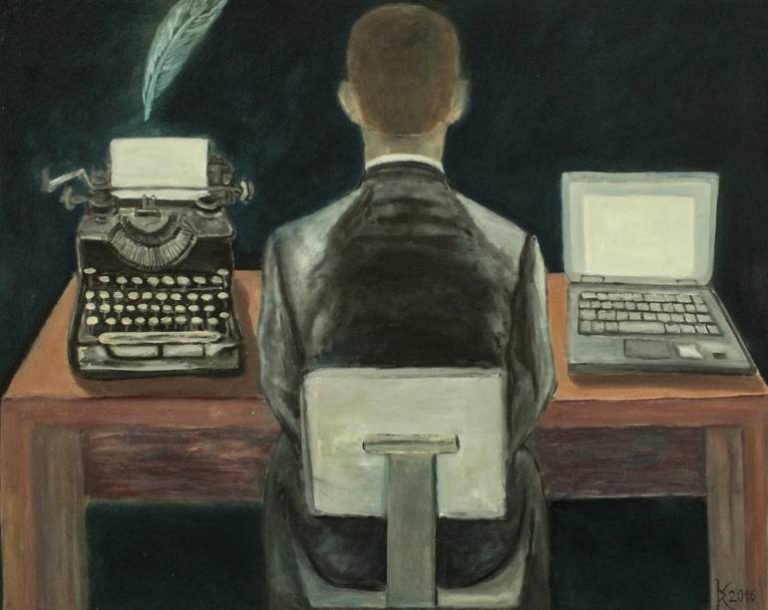

الأرض لينة حريرية الملمس ومع ذلك لم تسمح لقدمي بالانغراس، أرتفع عنها، أراها سحابية الشكل، برّاقة الألوان. أريد تسجيل كل ما أراه على الورق، أتمنى آلةً كاتبة الآن. ما إن يمرُ الخاطر بذهني، تظهر دائرة عشوائية صغيرة بالأرض، تتسع شيئًا فشيئًا، يخرج جزعٌ ويتضاعف اتساع الدائرة، يتضخم الجزع تنبت فروعٌ باسقةٌ، تظهر بالتتابع عدّة دوائر من حولي، يتضاعف حجمها وترتفع بأقصى ما يمكن للبصر مده، تدنو الأفرع والغصون، تنبت أوراقٌ بيضاء، تُثمر آلاتٍ كاتبة. شجرة تلو أخرى تنبت صانعة غابة صغيرة، تحاصرني الآلات الكاتبة من كل جانب. أسمع صراخ الصغير في علبة التليفون؛ أتتبعُ الخيط وأصعدُ إلى السطح، لم يكن الأمر صعبًا، بأدنى من لمح البصر أجدُني بالخارج، لم أعد أسمع بكاء الصغير، يرتطمُ قدمي بمنضدةٍ وسط الظلام، ما الذي أتى بها إلى هنا؟ أتحسس الظلام حولي، أخطو لا أجد باب غرفة الصغير في مكانه، أمرر يدي على الحائط، أبحث عن زر الكهرباء، أتتبع الجدار غير مألوف الملمس، أصلُ لزر الكهرباء أخيرًا، أضغط، أصرخُ، لم تكن شقتي!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاصة وروائية مصرية ـ والرواية صادرة عن الهيئة العام للكتاب ـ معرض القاهرة الدولي 2023