آية أيمن

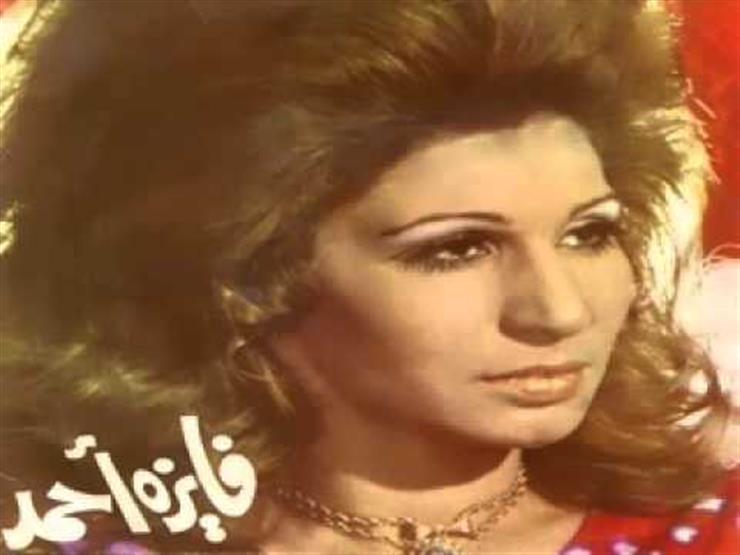

الظهور عند الإنسان شهوة تضم رغبةً في أن يكون مرئيًا ومحبوبًا ومقدَّرًا، ولن يلومه أحد إذا استمر في ذلك عمره كله، أما أن يقرر إنسان يمتلك كل هذا أن يتخلى في لحظة مناسبة للتخلِّي، فهو استثناء يستحق التأمل. شادية عرفت كل هذا، وعرفت ببراعةٍ متى وكيف تعتزل؛ براعةٌ تحول معها الاعتزال إلى فعل فني قائم بذاته.

الاعتزال في حالة شادية لم يكن انسحابًا، بل وجهًا آخر للظهور. ظهورٌ في غياب الصخب، في إنهاء الأغنية حين يبلغ الصوت مداه. في أن يختار الفنان لحظة الصمت. وشادية، التي جاورت الضوء نصف قرن، أدركت أن اكتمال التجربة لا يتحقّق بالاستمرار، بل بالانسحاب في اللحظة التي يكتمل فيها القول.

ولكن، ما إن أعلنت شادية اعتزالها عام 1987 حتى تحوّلت تلك اللحظة إلى مرجع دائم نعود إليه كلما ذُكرت سيرتها؛ صارت حكاية الاعتزال أكبر من صاحبتها نفسها، كأنها ذروة رمزية تختزل أربعة عقود من الفن والتمثيل والغناء.

غير أن صورة «الحاجة شادية» التي صنعها الجمهور سرعان ما ابتلعت الفنانة التي كانتها، لتغدو حياتها بعد الاعتزال هي العدسة التي يتم من خلالها تأويل كل ما قدّمته. كيف حدث أن صار القرار الفني الشخصي حدثًا اجتماعيًا ودينيًا؟ ولماذا ظل الجمهور ينظر للاعتزال كـ«توبة» أكثر منه خيارًا جماليًا واعيًا؟

مهرجان القاهرة 94

“الفن رسالة وليس شيئًا نتبرأ منه”، قالها فريد شوقي منفعلاً على مسرح مهرجان القاهرة السينمائي، في العام 94. لم يوجّه الملك خطابه لشخص بعينه، ولكن الكل علِم أنه يقصد شادية التي انتظرها الجميع، لكنها تخلفت عن حضور التكريم في اللحظة الأخيرة، بعد أن سبق وأعلنت موافقتها لسعد الدين وهبة رئيس المهرجان على قبول التكريم.

امتلأ الجو بإشاعات عن أن غيابها كان بإيعاز من الشيخ متولي الشعراوي، وأن سببه تبرؤها من مشوارها الفني واحتقارها للمهنة، وكتب البعض أن موقفها هذا ما هو إلا إهانة متعمّدة للفن والفنانين، فيما انبرى الفريق المقابل بمهاجمة هذا الرأي، معلناً أن شادية قد نفضت يديها من الوسط الفني منذ زمن، وتفرّغت لعبادتها، كأنها في مهجع ما، لا تأكل ولا تشرب، ولا تفعل شيئًا سوى العبادة، فيما امتنعت شادية وسط كل ذلك عن الرد.

وغاب عن الجميع في سياق خلافاتهم أن يحللوا ما حدث فعلاً؛ فالغالب الظن أن شادية تراجعت لأنها خافت من أي تأويل خاطئ. هي التي كانت وقت نشاطها الفني مقلةً في الظهور الإعلامي أصلاً، لم تشأ أن تتاجر باعتزالها كما فعلت أخريات بظهورها في حدث فني، واكتفت برسالة شكر مع قبولها للتكريم.

وبرغم العزلة التي فرضتها شادية على نفسها، ظل اعتزالها موضوعًا لتأويلات متضاربة، ما بين شيطنة أو رمنسة أسبابها الدينية للاعتزال. وناهيك عن أن هذه الأسباب قد أجهضت أي تحليلٍ موضوعي، فإنها ربما تكون قد غطّت على أي تحليلٍ موضوعي لأسبابها الفنية للاعتزال. وشادية، كما سبق وأسلفنا، فنانة قديرة تأخذ فنّها على محمل الجدّ؛ فإذا قررت يومًا الاكتفاء، فلابد أن تكون هناك أسبابٌ فنية وجيهة تدعم قرارها. فما هي أسباب شادية الفنية للاعتزال، والتي لم يناقشها الكثير باهتمام كافٍ؟

تتبع جذور الفكرة

“لأنني في عز مجدي أفكر في الاعتزال. لا أريد أن أنتظر حتى تهجرني الأضواء بعد أن تنحسر عني رويدًا رويدًا. لا أحب أن يرى الناس التجاعيد في وجهي ويقارنوا بين صورة الشابة التي عرفوها والعجوز التي سوف يشاهدونها.”

هذا الاقتباس لشادية معروف كتصريحٍ أردفته بعد خبر اعتزالها المعلن عام 1987، والحقيقة أن هذا التصريح موثق فعلاً، لكنه صدر قبل أكثر من عشرين عامًا على اعتزالها، أي أن شادية حققت أقصى نجاحاتها الفنية بالتزامن مع فكرة الاعتزال التي كانت تغازلها طوال هذه الفترة.

يشاع هذا الاقتباس خطأً أنه صدر عن شادية وقت اعتزالها في الثمانينات، لكنه في الحقيقة ورد في حديثها الصحفي عام ١٩٦٣ لمجلة «آخر ساعة» مع حسن شاه. يكشف هذا التصريح عن فلسفة جمالية وفنية اعتنقتها شادية مبكرًا، تجلّت بعد ذلك في سياق اعتزالها الفعلي في الثمانينات.

التمرد على التصنيف

منذ بدايتها، لم تقع شادية في فخ تقليد ليلى مراد رغم إعجابها الكبير بها، بل جعلتها نقطة انطلاق توسَّعت منها في استخدام أدواتها؛ إذ جعلنا صوتها، الذي يكتنز إمكانية للتوصيف الدرامي، نشاهد الأغنية بمجرد سماعها، ما جعل على رأس نجاحاتها في أوائل الخمسينات أغنيات مثل «الشمس بانت من بعيد» و«سوق على مهلك» التي خلقت فيها مساحات موسيقية للتعبير الدرامي المرح.

برعت شادية في الخروج من المناطق التي ألفها الجمهور فيها؛ إذ سعت في ذروة نجاحها مع منير مراد للتعاون مع محمود الشريف وأحمد صدقي في ألوان لحنية مختلفة؛ وبمجرد أن اعتادها الجمهور في الأغاني الخفيفة، تنحت بلطف عن هذا التصنيف وغنّت لبليغ حمدي والموجي.

أرادت تثبيت مكانتها في موجة الواقعية لسينما الستينات؛ فابتعدت عن الميكروفون ثلاث سنوات لتركز على نفسها كممثلة، ثم جذبت الأنظار لأدائها في «آه يا إسمراني اللون» لتفتح تصنيفات جديدة كليًا، حتى أنها فاجأت الجميع قبل اعتزالها بأغنيتها الصوفية «خد بإيدي»، والتي اعتبرها الجمهور على نطاق واسع وداعًا تمهيديًا. تميزت شادية خلال أربعين عامًا في إعادة اختراع نفسها، ومواكبة التغيرات التي تطرأ على المشهد. فمتى قررت التنحّي، وما الذي حدث؟

اصطدام المعايير

كان عقد الثمانينات يشهد تحولات جذرية قوامها أغاني الكاسيت، ورسّخت تلك التحولات مفهوم الأغنية الأسرع صناعةً وإيقاعًا. تضاربت كل تلك التحولات مع رؤية شادية للأغنية كعمل إبداعي يستلزم وقتًا وجهدًا جماعيًا لإبراز الفكرة، وربما جعل كل ذلك من الاعتزال قرارًا حتميًا.

مع ذلك لم تخل الساحة الغنائية من مطربات جيل شادية، فنجد وردة وقد تراجعت عن رغبتها في الاعتزال بعد أغنية «بودعك»، وقدمت مع صلاح الشرنوبي في 1991 ألبوم «بتونس بيك» الذي مزجت فيه بين الأداء الطربي والإيقاعات الخفيفة، مع خلفية لروح الراي الشبابية، لتثبت به وردة مكانها في العقد الغنائي الجديد.

بالمقارنة نجد أن شادية اختارت عدم مجاراة الإيقاع السريع للإنتاج الموسيقي في تلك الفترة، وظلّت متمسكة بفلسفتها الخاصة. من هنا بدا اعتزالها كخيار جمالي وامتداد طبيعي لرؤيتها الفنية، وعزوف عن ساحة جديدة اختارت ألا تدخلها من الأساس.

في لقائها مع سلمى الشماع في كواليس عرض «ريا وسكينة»، دافعت عن اتهامها بالكسل الفني: “مش هقولك كسلانة؛ لكن مش لاقية موضوع جديد أقوله.” وعلّقت على سير عملية الإبداع وقتها: “المؤلفين ممكن بيعملوا غنوة غنوتين في اليوم وتتبعت في كاسيتات، دا لأ. الغنوة دي فكرة جديدة بتتولد” واستطردت: “إن مكانش فيه ملحن ومؤلف فاضيين، ونقعد خمس ست مرات لحد ما تتولد أغنية نكون إحنا التلاتة فاهمينها، ما ينفعش.”

لم تقبل شادية أن تتنازل عن قناعاتها الخاصة بالجودة، وبالتزامن مع إحباطها المتصاعد من المشهد الغنائي، وقررت إنهاء مسيرتها الفنية في عام ١٩٨٧. في الواقع، بدأ امتعاض شادية من سير العملية الفنية منذ السبعينات، مثلما أعلنت في عدد من الحوارات عن صعوبة إيجاد الكلمات واللحن المناسب، كتفسير لقلة أعمالها. وربما لا نستطيع تأطير ذلك كسببٍ أوحد للاعتزال، لكنه بالتأكيد كان من ضمن الأسباب.

كما أعلنت في حوار مسجل مع الصحفي شريف قنديل 1993، لم يفرج عنه إلا بعد وفاتها، أنها كانت تنوي الاعتزال أصلًا قبل أدائها مسرحية «ريا وسكينة»، نظرًا لأنها لم تجد فيما عُرض عليها من أغانٍ أو روايات شيئًا يستحق التقديم. فهل نستطيع القول إن شادية أحسنت اختيار الوقت والكيفية لمغادرة الحفلة؟

«خد بإيدي».. حفلة أخيرة؟

رغم أن السائد اليوم أن أغنية «خد بإيدي» هي وداع محسوب من شادية للجمهور، إلا أنها كانت مجرد نتيجة طبيعية أخيرة لاختيارها لعمل فني ينسجم مع معاييرها الخاصة في الجودة والموضوع. تحدثت في حوار إذاعي مع إمام عمر عن رغبتها الملحّة في صنع أغنية دينية صوفية، أو كما وصفتها عاطفية، وبعد حصولها على الكلمات من عليّة الجعار، سردت صعوبة تجربتها في البحث عن ملحنين من خارج إطار الكليشيهات للأغنية الدينية: “الأغاني دي بتتغنى بطريقة واحدة من مئة سنة، تلاقي ناي حزين، كام تيمبو كدا، وتطويل، وحزن”، وتضيف ضاحكة عن سماعها لأكثر من ملحن يصرّ على استخدام نفس الناي الحزين، إلى أن استقرّ الرأي على الملحن عبد المنعم البارودي الذي لائم تصورات شادية.

وقت العمل على الأغنية لم تكن النية مسبقًا لجعلها الأخيرة، لكنها تعكس فلسفة شادية في اعتبار الأغنية عملا إبداعيا متكاملا يتطلب وقتًا وجهدًا جماعيًا لإخراج الفكرة بشكل لائق. من هنا، يمكن اعتبار أداء الأغنية بمثابة عرضٍ أخير لمعاييرها الفنية، قبل أن يأتي اعتزالها لاحقًا انسجامًا مع تلك المعايير.

يمكن القول إن اعتزال شادية لم يصبح اختيارًا شخصيًا كما كان مفروضًا له، بل صار حدثًا يحتمل دلالات فنية واجتماعية ودينية ظلت حاضرة في الذاكرة الجماعية. فبينما رأى فيه البعض انتصارًا للقيم الروحية على بريق الفن، نظر إليه آخرون كخسارة قاسية لصوت شكل وجدانهم. والحكاية لم تفقد أبدًا راهنيتها، فما زال الجمهور يميل إلى اختزال مسيرة كاملة في قرار الاعتزال، كأن اللحظة الأخيرة وحدها هي التي تمنح الإبداع معناه.