أحمد العشري

هل يمكن لحياةٍ بسيطة، عادية، كلعب الطاولة دون الاحتياج للحظ والنرد، وسماع عبد الباسط ورفعت والمنشاوي دون الاحتياج لـ”رسائل باطنية سرية”، وضحك المقاهي القديمة الذي يتسرّب من أبوابها المعتقة بالبُن والخمر.. أن تفتح لنا أبوابًا كانت موصدة بأقفال صدئة على منصات وصفحات ثقافية متنوعة، وصولًا لمجلة “إبداع”، لتعبر منها أجيال عديدة؟ هل يمكن لحنينٍ يُروى عن حبيبة محتملة أن يكون امتدادًا لهذا السحر؟ أو أن يتحول هو نفسه إلى قصيدة؟

نعم! فأنا، الذي أكره نهايات يونيو وكل نوفمبر، أحب إبراهيم داود.. لأنه مثل السينما: لم يكن مجرد شاعر “”ُيجرب نصوص التفعيلة والنثر”، بل عاش بالشِعر، وكان – مثله – حين يُمتَحن، يمتحنك!

وجدته صدفةً في وسط البلد، دعاني للجلوس وأنا بعمر ١٩، أدرس الإخراج السينمائي والإعلام.. أحاول الوصول لكل أديب وفنان عاش في خطوة هنا. قلت له بشيء من الثقافيكا: “بحب شِعرك يا أستاذ، ومجلة إبداع تحت رئاستك”.

رد بهدوء شخص من زمنٍ أحبه: “يا حبيبي، شكرًا.. الله كريم.. إنت منين؟”

المدن والمحافظات عنده أشخاص وقصائد، لم تكن أبدًا خرائط!

فعمي إبراهيم لا يحب المديح، ولا يتحمل ثقل الدنيا خلال الافتعال، يكتفي بـ«الله كريم»، ويمضي.

وعمي إبراهيم لم يُجرّب الشعر حتى يكون منطقًا للترقي الاجتماعي والوظيفي.. لذلك لم يكن أبدًا متحزبًا، ولا طالب اعتراف، ولا ابن مؤسسة بعينها. كتب فقط، وعاش فقط. ولذلك نجا!!

كما حدثنا يومًا الأستاذ حسن عبد الموجود في أحد نصوصه البديعة عنه..

أذكر مرة كنا نتشاجر حول السينما – تحديدًا: من الأفضل؟ بيرجمان أم جيمس كاميرون! – فكل من يعرفني في ذلك الوقت يدرك مدى عشقي لمدرسة بيرجمان وغيره من رواد أوروبا في تلك الحقبة الذهبية.. لكنه، بعد كل ذلك، أصابني كقناصٍ محترف ببضع جُمل قصيرة تؤكد أنه مشاهد سينما عالمية عتيد.. بل جعلني أشك أن القصيدة قد تكون فيلمًا ممتعًا، وليس مخلوقًا متطرفًا في العُمق والإيحاءات الثقافية المملة، دون حتى صوت يريد أن يتهشم في الجدار أو صدرك!

عمي إبراهيم يجلس على طرف كل مقهى في وسط البلد، حتى لو لم يغادر بيته، ينفخ دخانًا في الهواء، ويحكي قصة صغيرة شعبية، أو نكتة، أو حتى ملاحظة قد تبدو بلا أهمية في لحظتها، ثم تكتشف بعد أعوام أنها غيّرت نظرتك إلى كل شيء كعمل فني عابر لكل مكانٍ وزمانه القائم.. لأنه لم يكن أبدًا ما كُتب عنه خلال صباه “شاعر التفاصيل الصغيرة!”

بل بعد قراءة أعماله الكاملة المتفرقة من فيس بوك إلى تجميعها – بمجهود شخصي – بين ديلرات الكتب والأصدقاء، أو كما أحب أن أسميهم “أعمامي” من كبار الكُتاب الذين يحتفظون بأكثر من نسخة لأعماله، تأكدت أن قصيدة إبراهيم داود = الرجل الذي جعل التفاصيل الصغيرة قادرة على البكاء، والذي منح اليوميّ معناه في نثره.. ليحوّل العبارة إلى مرثية، أو مرآة لا نجرؤ على النظر فيها طويلًا خلال جلسة واحدة معه!

أظن أن تلك هي حيلة قديمة للهروب، تعلّمها في طفولته الفطرية، أو من خلال تجربة مع حبيبة ساحرة ماتت في وطن معلّق بذكرياته فقط – كوسط البلد عشيقته –

فهو مع كل نكتة لم يكن ساخرًا، بل مصريٌّ حريف، يعزل قصيدته في بورتريه يشتبك مع المأساة.. نعم يا صديقي، ذلك الحزن الذي يحرّك الابتسامة، والوجع الذي يتحول لحكايةٍ لا تُروى ولا تُبكى!

كما حدثني عنه مرة صديقه الراحل وصيّاد القصة والنبوءة القصاص “سعد الدين حسن”، إبراهيم أظنّه يمثل: “أصحاب الأحلام الثقيلة، والجيوب الخفيفة، أولئك الذين يشبهون قلبه، لا قصائد التفعيلة”.

أشهد الله بآياته، بصوت أحد أحبّائه كغلوش، أو ربما المنشاوي.. بأني كل مرة أقول له: “يا عمي إبراهيم، أخبرني رأيك في نص أو سيناريو، وصولًا لتخيّل كادر خلال مرحلة الديكوباج”، يُخبرني: “لم نأتِ للريادة والنصيحة، جئنا للكتابة. كلٌّ منا له صوته، طريقته في القنص، كتبنا دون أن نُشهر أسلحتنا على أحد. وكل ما فعلناه، أننا انحزنا للحياة وللفن، صديقي”.

عمي إبراهيم شاعر لا يمكن اختزاله في جيل، ولا في مجلة، أو حتى ديوان. فهو خيطٌ كصوت أم كلثوم الهارب من مقهى قديم، ليدلّك على خيانة مرّت، خيانة لا تسكن في تفاصيل لا ترى الضحكة في عزّ الغضب، الكلمة التي تُقال بدلًا من الصفعة، الذكاء الذي يعتذر عن فساد العالم “بقصيدة حرة”.. نعم، حرة! حتى من ترجمتها!

كل الذين عرفوه من أساتذتي: كعلي بدرخان، سامح الأسواني، جمال الطيب، إبراهيم قنديل، إبراهيم عبد الفتاح – أبي وصديقي الحبيب – ونصف عمي داود الآخر، بل وغيرهم كـ لطفي لبيب، ومحمود حميدة، وأحمد عبد المعطي حجازي، وغيرهم، كانوا يخرجون من مجلسه كما كنت أفعل تمامًا، ويبدو أنه شعور جمعي.. تمامًا كما يخرج أحدهم من فيلم صادق: صامتين، ومتورطين في الحياة أكثر!

فهل يمكن أن يكون عمي إبراهيم داود، هو قصيدة تمشي دون أن يدري صديقه الميكانيكي، وعازف الكلارينيت الأعمى، والحدّاد، وسائق الميكروباص، والنجّار الذي يصنع لنفسه تابوتًا وآخر لأحد أصدقاء داود من الوزراء أو علية القوم؟! بل وتكون قصيدته هي الحقيقة التي لم تُكتب بعد كبورتريه في “الجو العام” الذي يحترف خلقه بمزاج شديد؟!

كلنا عنده زُوّار المحبة، وكلنا طبعًا – كما قال لي – “لنا جميعًا في كتابه: طبعًا أحباب”.

يا عمي إبراهيم، لو رأيتني مرة، أنا وأفلامي، أو حتى نصوصي، نحاول الركض في شوارع الشِعر، ثم نترك أثرًا.. فذلك ليس فضلًا مني، بل ظلما.. لأنك تركت عباءتك على أكتافنا جميعًا، وظلّ إبراهيم داود كما شاهدته، يمارس أشياء كثيرة؛ كأن يُدخّن على ناصية، أو يشرب نخب أحد أحبابه الذي نسي أن يموت، ويشبه “محسن حلمي”،

محسن حلمي الذي كان سيموت مرتين، حين يرى الغدر لمرته الألف.

أنا الآن مثلك يا عمّي إبراهيم، مخرج سينما حائر، يبحث عن شريطه السينمائي وقصيدته الوفية! ينتظر الحياة لتمرّ عليه خفيفة، كما مرّ “الله الكريم”

…………………………….

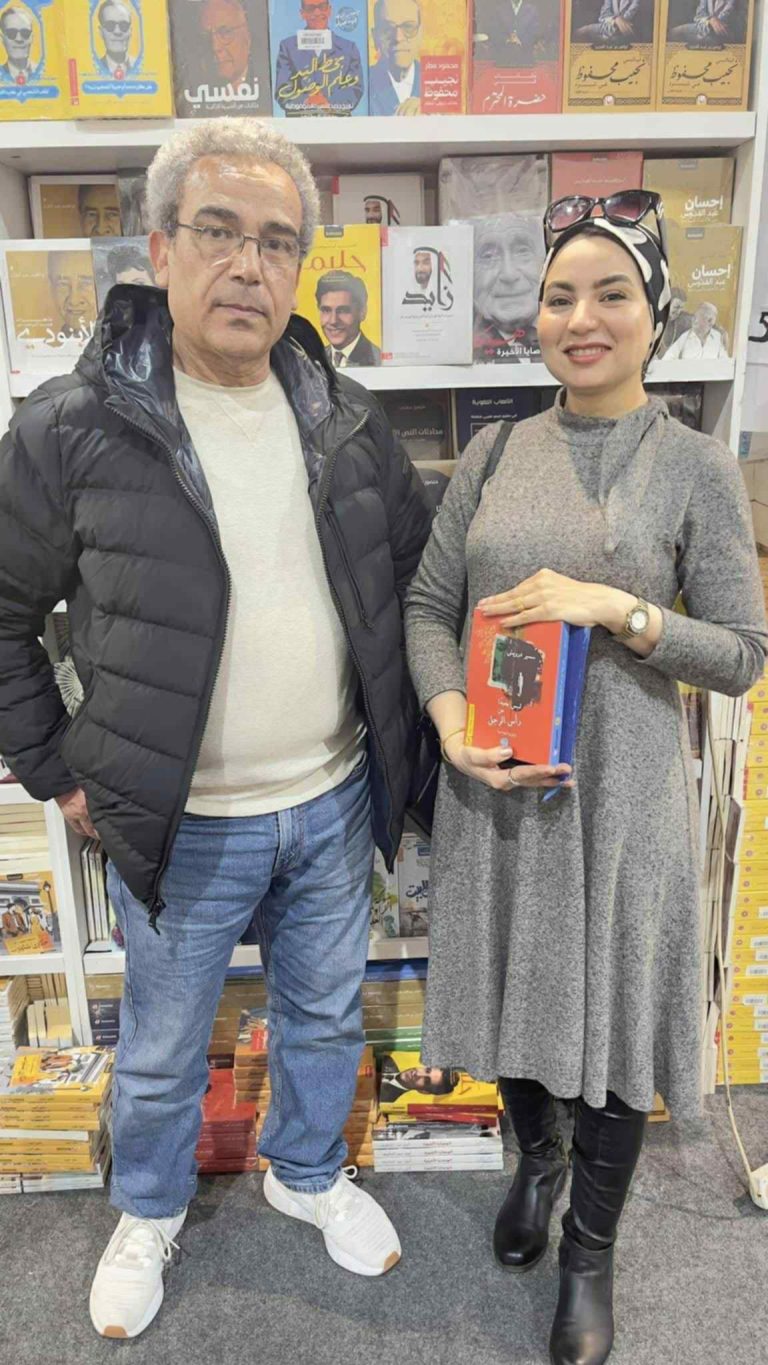

*تم التقاط الصورة يوم ١٨ أكتوبر عام ٢٠٢٤ خلال مجلس لطيف مع إبراهيم داود في “الجريون” العزيز جداً