جهاد الرنتيسي

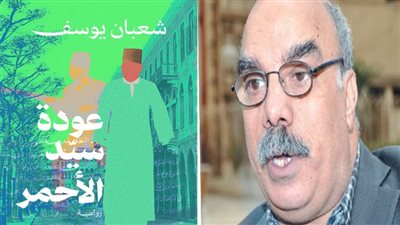

اشتغل شعبان يوسف في روايته “عودة سيد الأحمر” الصادرة مؤخرا عن دار “دوّن” على لغة الحكائين، لتتخلل نظرته التفاصيل الدقيقة لحياة البيئات الشعبية المصرية، في مقطع زمني لم يزل ملتبسا في ذاكرة المصريين الذين عاشوا عقد الستينيات، ووعي الذين جاءوا بعده.

عمل على تطعيم الفصحى المستخدمة في الرواية باللهجة، وطريقة نطق حروف معينة في مناطق محددة، للاقتراب من روح الريف الذي جاءت منه إحدى شرائح المجتمع القاهري، إيذانا بتحولات اجتماعية جديدة، في مدينة لم تتوقف طوال تاريخها عن هضم الهجرات، واستيعاب القادمين اليها.

أثث من خلال لغة روايته ذاكرة المكان، بدءا بوصفه العمارة التي تحاكي مكانا آخر ـ حيث يتشابه بيت الجدة في إحدى المناطق الحديثة في القاهرة مع بيوت الريف ـ مرورا بسرده لقصة نشوء الحي، وصولا إلى الجمل الحماسية التي كتبت على جدران ذلك الزمن، سواء المرتبط منها بالسياسة مثل “حنحارب” و”راجعين بقوة السلاح” أو الرياضة “الأهلي عمهم وحابس دمهم” و”الزمالك يا مدرسة” التي ظلت حاضرة لسنوات لاحقة.

وجدت ألعاب الأطفال مكانا لها في المعمار اللغوي المؤثث “السبعاوية”، “تيكا ع العالي”، “الاستغماية”، “حلق الحوش”، “نطة الانجليز”، “القطة العمية” و”تريك تراك” التي يمكن للأطفال ممارستها دون أعباء مادية على الأهل.

نمط العلاقات الإنسانية بعض أثاث زمن الرواية وبيئتها الاجتماعية، حيث يظهر التضامن في المحن “الناس برضه لبعضيهم، النهارده عندك، بكرة عندي” والتسامح وجه آخر للتضامن، يميز المجتمع عن غيره من المجتمعات “في أي حرب اتعلمنا أن فيه حاجة اسمها تجار حرب صغار وكبار” ليكمن الفارق الذي تم التقاطه في “اللي حاصل غير كده خالص والناس متعاونين ومتسامحين مع بعض بشكل طبيعي أو غير طبيعي” الأمر الذي يعاد إلى علو الروح الوطنية.

يظهر ذلك أيضا في العادات والطقوس المتبعة في الأرياف “لقيت البيت اتعبى ناس من نجعنا ومن النجع اللي في ريحنا، وناس جايين من نجوع تانية بعيدة عننا” تقول أم سيد خلال روايتها ما حدث بعد وصول خبر اختفاء ابنها، وتصف الوداع عند محطة القطار قائلة ” كان أكثر من نص البلد معانا ع المحطة، واللي جايب معاه فلوس، واللي جايبة فرخة”، كما يشير إبراهيم الشاب الذي يحتفظ بثقافة اهل القرى عند وصول القادمين من البلدة إلى اتساع البيت رغم ضيقه.

تعددت أشكال تفاعل اللغة المختارة مع النص، فهي مرآة الشخصيات وأداة قراءة النفس البشرية، كما ظهر في تحولات الجدة من القوة إلى الضعف، الحوارات التي دارت بين والدي سيد الزنباعي، مراوغة إبراهيم مع شقيقته فوزية، ومراقبة تغيانة للمشهد في ذروة التوتر.

رغم بساطتها الظاهرة أثبتت اللغة المستخدمة قدرة على التقاط الانفعالات، حيث يخفي إبراهيم غضبه بحضور جلال ثم يخرج ما بداخله فور تأكده من ابتعاده “ملعون أبو الخوف اللي مخلينا منقدرش نقول الحق قدام شخص منافق وحرامي زي ده” وتتفوق اللغة على نفسها حين تستدعي جوانيات الشخوص “كل ما شوف واحد طويل اجول لتغيانة بصي عليه كده يمكن يطلع سيد” تقول أم سيد لشقيقتها، وتشير إلى أنها “ما كنتش قادر أمسك دموعي من النزول” قبل مغادرتها محطة القطار.

تمزج لغة الرواية بين العفوية والذكاء حين تلتقط الروح المصرية “عندها تاريخ طويل وجغرافية مهمة وفن وحضارة” لتؤكد أن الروح التي تمتلك مثل هذه المواصفات لا يُخشى عليها، ولا يهزمها عمر او زمن.

تضيء لغة الرواية التي تولّد الحكايات الأماكن المعتمة في حياة ناس ذلك الزمن، حيث يكتشف إبراهيم رغبته في استعادة الكثير مما حدث مع شخص يأمن له، ويستريح معه، ويضمن أن ما يقوله ويعترف به ليس إلا فضفضة، ويتأمل الذات المشتبكة مع كل مفردات الحياة الاجتماعية والسياسية.

تنتقل لغة الرواية برشاقة بين تحولات الزمن وسماته التي لا تخلو من الفانتازيا، منذ حالة الهياج التي اجتاحت سيد الزنباعي في مناخات التعبئة، مرورا باكتسابه لقب الأحمر، وحتى ظهوره في التظاهرات المنادية ببقاء الرئيس جمال عبد الناصر في الحكم.

تظهر متغيرات الزمن في لغة الكتابة على الجدران، حيث التطورات المتسارعة منذ الاستعداد لحرب الأيام الستة حتى نهايتها “فجأة لاحظ الدكتور أن تغيرا ما حدث في الإرسال، كان فتيان من كل شوارع المنطقة تفرغوا لكتابة الشعارات والأغاني فور إذاعتها من الراديو” و”على طول وفي الحال سألته هو إيه اللي حصل في مصر يا وليدي؟، جالّي يا خالة منصورة الدنيا مغفلقة هناك، ومحدش عارف إيه اللي حاصل بالضبط” كما جاء على لسان أم سيد خلال حوارها مع عامل التلغراف.

هناك أيضا الأسئلة التي أحدثت نقلة ما بإخراج وعي الناس من هامش وإدخاله إلى آخر، كان يقول أبو العلا “خلي بالك الحيطان لها ودان، ما توديناش في طوكر، إحنا مش حمل أي حاجة تاخدنا ورا الشمس، ومش ناقصين بلاوي” وهذه كنايات ذات مغزى عميق، ومجاز شعبي عبقري، أبدعته التجربة والمعايشة، ومع ذلك دخل البيت في حالة حوارات دائمة، حتى الصبية تحولوا إلى تروس صغيرة وفاعلة في ماكينة الأسئلة الحائرة والمحيرة.

تكتمل صورة الزمان والمكان بحركة القطارات التي عبرت عن عادات وسلوكيات، أنواعها الصغيرة والكبيرة، السريعة والقشاش، عوالمها الداخلية، والأخرى الخارجية، واستخداماتها، وحضورها في أحاديث الناس.

وسع الروائي حدقة العين في سرده قصة سيد الأحمر التي قد تكون عادية ـ شاب قادم من الأرياف إلى المدينة يختفي بضعة أيام في زمن النكسة ويتضح أنه تم القبض عليه لعدم حيازته ما يثبت شخصيته ـ ليستعرض مناخات وظروف شريحة من فقراء الفلاحين الذين استقروا في القاهرة بعد ثورة الضباط الأحرار، ويتقصى ما وراء ظلال النكسة وانعكاساتها على الشرائح الأوسع من المجتمع المصري، ليظهر قدرة على الاستخدام المزدوج للغة المحكية، فهي رافعة لفهم الملتبس من التاريخ، وقالب قادر على استيعاب الأحداث.

…………………….

- كاتب وروائي من الاردن