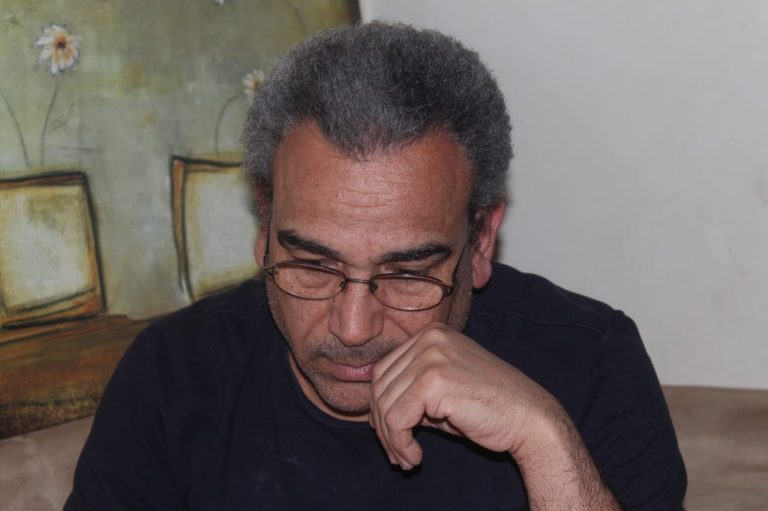

حاوره: أحمد اللاوندي

يعد سمير درويش، واحدًا من أبرز شعراء جيل الثمانينيات في مصر، وأحد أهم الشعراء الذين يكتبون قصيدة النثر في الوقت الراهن على المستوى العربي. ولد في 7 يناير 1960، وهو عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصري منذ مارس 2018، عمل رئيسًا لتحرير مجلة الثقافة الجديدة منذ سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2018، وهو رئيس تحرير سلسلة «الإبداع العربي» التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث تهتم بنشر الإبداع الأدبي من خارج مصر، وذلك منذ سبتمبر 2016 حتى الآن.

صدرت له دواوين شعرية عدة: «قطوفها وسيوفي» (1991)، «موسيقى لعينيها» (1993)، «النوارس والكهرباء والدم» (1998)، «الزجاج» (1999)، «كأعمدة الصواري» (2002)، «يوميات قائد الأوركسترا» (2007)، «من أجل امرأة عابرة» (2009)، «نصطاد الشياطين» (2011)، «سأكون ليوناردو دافنشي» (2012)، «غرام افتراضي» (2012)، «الرصيف الذي يحاذي البحر» (2013)، «انهيارات بطيئة» (2014)، «أبيض شفاف» (2015)، «في عناق الموسيقى» (2015)، «مرايا نيويورك» (2016)، «ثائر مثل غاندي زاهد كجيفارا» (2018).

شارك في كثير من المؤتمرات الأدبية بدول عديدة، كما تناولت أعماله مجموعة من الرسائل العلمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه. ترجمت قصائده ودواوينه إلى لغات مختلفة، وحصل على جائزة أفضل ديوان شعر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 47 عام 2016 عن ديوانه «أبيض شفاف».

* ثمة ميل واضح نحو السرد في نصوصك، فاللغة التي تستخدمها بسيطة، وقريبة من لغة الحياة اليومية، بماذا تفسر انزياح الكثير من الشعراء صوب ذلك؟

– أتصور أن شعراء قصيدة النثر –بقصد أو بدون- عثروا على جماليات الحالات الصغيرة والعادية التي تعرِّي الذات وتكشف المسكوت عنه، مقابل قرون طويلة كان الشعر خلالها شفاهيًّا استعراضيًّا وكذَّابًا إلى حد بعيد، فقدرة الشاعر العربي القديم وموهبته كانا يتجليان في تمكنه من صنع صورة جميلة من مفارقة تتشكل باللغة، بصرف النظر عن علاقة هذه الصورة بالواقع، ففي المدح مثلًا كان الشاعر يقول في زيد ما يقوله في عبيد، وفي الفخر كان يقال عن قبيلة ما ما يقال عن غيرها رغم اختلافهما في العدد والعدة والتاريخ والأنساب، وكذلك في الحماسة والهجاء إلى آخر الأغراض المعروفة، لذلك وجد الشاعر الحديث ضالته في الكشف عن ذاته وما يشغله هنا والآن.

من هنا فإن اللغة البسيطة المباشرة هي التي تعبر أكثر عن الجماليات الجديدة، وقد استعاض الشاعر عن المجاز القديم الذي يهتم بالمفارقة بين كل كلمتين متجاورتين، بالمجاز الكلي الذي يعوِّل على العلاقة بين “الأشياء” داخل النص ونفس الأشياء خارجه: الأشجار والبحر والشارع والميدان.. إلخ، وعلى المفارقة التي يصنعها النص كوحدة كلية مع الواقع حوله، وفي سبيل ذلك فقد ضاقت المسافة بين الأنواع الأدبية المختلفة، وبين الآداب والفنون، فأصبح الشاعر يستفيد من كل شيء، إيقاع السينما وحوار المسرح وألوان الفنون التشكيلية وسرد القصة القصيرة.

* لماذا هاجس المرأة الأنثى حاضر في تجربتك الشعرية بشكل دائم؟

– المرأة ليست حاضرة في تجربتي فقط، بل في حياتي نفسها، وهذا ما يجعل تجربتي تحتفي بها كشريك حاضر في معظم الحالات، فأنا أرى أن الكون كله بني على ثنائية الأنثى والذكر، السالب والموجب، وأن أحدهما يكتمل بوجود الآخر، وأن من يستطيع الاستغناء عن الآخر ثمة مشكلة عنده عليه اكتشافها، فالتطور لا يحدث إلا بتلاقي الطرفين. ولأن قصيدتي انعكاس لشخصيتي وأفكاري وهواجسي وانشغالاتي، فكان لزامًا أن تكون المرأة حاضرة في كل حين.

المرأة –في ظني- تكوين جمالي موازي للقصيدة، أو باعث عليها، على مستوى الشكل ثمة انحناءات ودوائر وخطوط وضوء وظل وألوان ساخنة وأخرى باردة، تناغم كل تلك المكونات يصنع لوحة جمالية في النهاية، إن استطاع الشاعر وصفها فقد أنجز، وعلى مستوى المضمون فالمرأة إشكالية وجودية، لأنها تتحرك وفق عواطفها أكثر من الرجل، وتحتاج إلى فهم أعمق لطبيعتها وطريقة حساسة في التعامل معها، وهي إن أعطت تفوق المحيطات، وإن أمسكت تفوق الجبال في جمودها. كل امرأة قصيدة في ذاتها، والشاعر عليه أن يدخل عوالمها ليعرف أكثر، ويكتب أعمق، فكلما غاص فيها اكتشف أنه يحتاج المزيد وهذا سر جاذبيتها.

* صدر ديوانك الأول “قطوفها وسيوفي” عام 1991، بينما ديوانك الأخير “ثائر مثل غاندي زاهد كجيفارا” صدر عام 2018، الآن وبعد مرور 27 عامًا مع الشعر، كيف تقيم تجربتك كشاعر؟

– لا يستطيع الشاعر أن يقيِّم تجربته، وإن حاول سيفعل أحد أمرين: إما أن يبالغ في تقديرها، أو أن يحط من قدرها، وأنا من النوع الثاني، فمن حين لآخر أنظر إلى ما كتبت وأدخل في حالة اكتئاب طويلة لشعوري أن الوقت ضاع في لا شيء، وأنه كان من الممكن أن أنجز ما هو أفضل. ربما يساعد على هذا الإحساس محاولاتي المستمرة أن أتجدد، أن أهجر موقعي كلما استرحت فيه إلى موقع جديد.. وهكذا، كما أن كثيرين من النقاد والناشرين ورؤساء تحرير المجلات لم يستوعبوا بعد النقلة الجمالية التي حدثت في الشعر، فلا يتعاطفون مع الأشكال الجديدة ويرونها سهلة، لأن ذائقاتهم تربت على الشعر القديم وجمالياته، ولأن الشكل الجديد أغرى كثيرين كي يكتبوا، دون أن يطالبهم أحد بالمواصفات القديمة، خاصة الإيقاع التراتبي، بل إن اللغة ذاتها لم تعد مهمة عند كثيرين منهم، ويعتبرون من يلفت نظرهم إليها متزمتًا، فالمصحح يمكن أن يقوم بهذا الدور من وجهة نظرهم، خاصة في غياب الإيقاع المنتظم الذي كان يفرِّق قديمًا بين من يمتلك تلك الخاصية ومن يفتقدها. ما علينا.. تجربتي ليست أكثر من محاولات للتعبير عن ذاتي، دون أن تطمح إلى أكثر من ذلك.

* ما الجديد الذي أضفته إلى قصيدة النثر، وهل تتفق مع من يقول: إن أجمل الشعر الآن موجود فيها دون غيرها؟

– أتصور أن إضافتي الرئيسية هي شعرية “اليوميات”، أي تحويل اليومي إلى شعر. فمنذ بداية عام 2001 بدأت في كتابة “يوميات” شعرية عن مواقف رأيتها في اليوم نفسه، وكان التاريخ هو العنوان: 1 يناير و2 يناير.. وهكذا حتى 31 ديسمبر، وبعد انتهاء العام تجمعت لديَّ 365 قصيدة لم يكن لديَّ الوقت للنظر فيها حال كتابتها، ففعلت ذلك في العامين التاليين، وفي النهاية اخترت مائة يومية فقط ونشرتها في ديوان صدر عن هيئة الكتاب عام 2008 بعنوان “يوميات قائد الأوركسترا”، لأن رئيس الهيئة –وقتها- رأى أنه لا يوجد ديوان شعر اسمه “اليوميات”! بعد هذه التجربة الشاقة بدأت أكتب نصوصًا مكثفة، كل نص حالة في صفحة أو صفحتين تقريبًا، وأذيل كل منها بالتاريخ الذي كتبت فيه، وبالمكان إذا كان خارج مصر.

أما فكرة “الشعر الأجمل” فأتصور أن “قصيدة النثر” تعد خطوة للأمام في تاريخ تطور الشعر العربي، لأنها تقدم مفهومًا مغايرًا لبناء القصيدة وجمالياتها، كما كانت الرومانسية مثلًا خطوة، والواقعية والحداثة، التشبيه فالاستعارة بأنواعها فالمجاز.. إلخ، فإن كتب شاعر اليوم شعرًا باستخدام تشبيهات مباشرة ستجد من يقول له إنه بدائي، وإن عليه أن يستفيد من التطور الحادث، وهكذا قصيدة النثر، قد لا يعي الشعراء والنقاد ما حدث فيها الآن لأنها لا تزال تتشكل، لكنهم سيعون مستقبلًا. مرة كنت ضيفًا في إحدى الندوات وسألني شاعر شاب عن “التجاور”، فسألته: لماذا لا يحدث التجاور في القصة القصيرة بين ما كان يكتبه محمود البدوي مثلًا، ثم يوسف إدريس، مع ما يكتبه الشباب منذ نهاية التسعينيات حتى الآن؟!

كثيرون أساءوا لـ”قصيدة النثر” بكتابات خفيفة استغلت الانتشار الكاذب الذي تحققه السوشيال ميديا، حيث يقاس “نجاح” القصيدة بعدد الإعجابات والتعليقات التي تحصل عليها، وهناك من يفتعل هذه الأشياء لامتلاكه الوقت والمعرفة بتلك الوسائط، كما أن سيئي النية من الشعراء القدامى والنقاد استخدموا خفة هذه النصوص معيارًا للحكم على “قصيدة النثر” عمومًا، ربما لأنهم لم يستوعبوا بعد جمالياتها، أو لأنهم لا يدركون أن الشعر السطحي هو الغالب في كل الأزمان وبكل الأنواع، وأن قليلين هم المتميزون، كما أنه ليس صحيحًا أن الشعر الجيد هو الذي يبقى، فقانون السوق يقول إن العملة الرديئة هي التي تطرد العملة الجيدة من التداول.

* في حياتك العديد من المحطات المهمة، اذكر لنا جانبًا منها؟

– منذ بداياتي وأنا مفتون بيوسف إدريس، ليس كونه أحد أهم كتاب القصة العرب فقط، ولكن –أيضًا- لأنه حالة ثقافية عامة، مثير للجدل ويعرف كيف يحرِّك المياه الراكدة، لديه حس فطري يقوده إلى فتح قضايا معينة في أوقات معينة. دخل معارك ثقافية وسياسية مع وزراء ورجال دين وخرج من جميعها منتصرًا، وافق ما يفعله هوى السلطات في بعض الأحيان ولم يوافقها في أخرى، لدرجة أن الرئيس الأسبق حسني مبارك خصص خطبًا للهجوم عليه شخصيًّا، لكنه ظل كما هو، قيمة وقامة، لم تفلح كل الخطوب التي واجهته من زحزحته عن صدارة المشهد الثقافي. وحين مات سألت نفسي عمن يستطيع أن يشغل الفراغ الذي خلفه، وكتبت مقالًا عن شخصيتين: أحمد عبد المعطي حجازي وجمال الغيطاني باعتبارهما الأكثر صخبًا في الساحة الأدبية المصرية، كل منهما يقف فوق إنجاز مهم ويمتلك منصة للتعبير، واستبعدت أن ينجحا لأنهما يتطلعان إلى مكاسبهما الشخصية، جائزة أو منصب، وقد أثبتت الأيام صدق توقعي.

إعجابي بدور يوسف إدريس رافقه انغماسي مبكرًا في الشأن العام، فحين كنت طالبًا بالجامعة قرأت كثيرًا في السياسة والاقتصاد والفلسفة، إلى جانب الأدب، وعرفت شخصيات كانت صغيرة ثم أصبحت مهمة بعد ذلك، فبدأت محاولتي أن أكون صاحب رأي، وأن أدافع عما أعتقده مهما كلفني ذلك، حتى وصلت إلى قناعة تامة بأن نموذج الدولة المدنية الديمقراطية هو الذي يناسب حالتنا، دولة تقوم على العلم والتكنولوجيا وتقف على مسافة واحدة من جميع مواطنيها على اختلافهم الديني أو العرقي، دولة قانون حقيقية يتساوى فيها الجميع.. أدرك أن هذه غاية بعيدة، لكننا لن نصل إلا إذا حاولنا، وأنا أحاول حسب ما أستطيع.

* تلقيتَ دعوةً خاصة في مارس الماضي، من هيئة الشارقة للكتاب، لحضور معرض الكتاب الدولي في باريس، ضمن وفد الشارقة الرسمي الذي شاركت فيه الإمارة كضيف مميز، حدثنا عن بعض أجواء تلك الرحلة، وعما يضيفه لك السفر أيضًا؟

– للأسف لم اسافر إلى باريس لأن الوقت كان ضيقًا بين حصولي على الدعوة الرسمية وموعد السفر، لم أتمكن خلاله من استخراج التأشيرة، لكن عزائي أن ديوانيّ صدرا في كتاب باللغة الفرنسية عن هيئة الشارقة للكتاب: “في عناق الموسيقى” و”مرايا نيويورك”، وتم طرحهما في معرض باريس، وقد صدرت الطبعة العربية لكليهما –بالصدفة- عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. مع ذلك فقد سمحت لي ظروفي أن أسافر كثيرًا في الاثني عشر عامًا الأخيرة إلى دول عربية وأجنبية، وأشارك في أمسيات وندوات، وألتقي بالكثير من الشعراء والكتاب العرب والأجانب حيث نستمع إلى بعضنا بعضًا ونتبادل الكتب، وهذا جعلني أرى جزءًا مهمًّا من المشهد الشعري العربي الآني بكل تفاصيله، مما ساعدني بالتأكيد على تجويد تجربتي، مع اعترافي أن الشعر الجيد قليل في كل زمان ومكان.

كما أنني من خلال سفراتي، وبحكم عملي، اقتربت من اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب في الوطن العربي، وهي –في الأغلب- ليست جاذبة للأصوات الراسخة، وتحتاج إلى الكثير من الإيثار والتجرد لتكون ممثلة للمشاهد الثقافية والأدبية بحق، وإن كنت أشك أن هذا سيحدث.

* أنت من جيل الثمانينيات المصري، كيف تنظر إلى شعراء هذا الجيل، ومن منهم تحب أن تقرأ له؟

– أعتقد أن جيلي هو الأكثر حضورًا على الساحة الشعرية في الوطن العربي عمومًا، وليس في مصر وحدها، وهو الجيل الوحيد الذي تستطيع أن تذكر عشرة شعراء جيدين منه، على الأقل، وهو رقم كبير إذا قيس بالأجيال السابقة واللاحقة، كما أنه الذي أحدث النقلة النوعية من الشعر القديم إلى “قصيدة النثر”، ليس باعتبارها قصيدة تفعيلة غير موزونة كما تتجلى عند كثيرين من السبعينيين مثلًا، لكن باعتبارها لونًا شعريًّا جديدًا له جمالياته الخاصة التي ذكرتها لك. كما أنه “جيل الحلول الفردية” كما كتب إبراهيم داود في بداياتنا، فلم يتحزب في جماعات ولم يصرخ في وسائل الإعلام ولم يسب السابقين واللاحقين، بل اهتم ببناء مشروع شعري متنوع، من البساطة العميقة التي يكتب بها عاطف عبد العزيز وإيمان مرسال مثلًا، إلى الصور المركبة والعمق الذي يكتب به محمود قرني وفتحي عبد الله.. إلخ.

في المجمل أنا أحب تجارب إبراهيم داود وإيمان مرسال وعاطف عبد العزيز وعلي منصور، كما أحب شعر عماد أبو صالح من اللاحقين، هذا لا ينفي أن أشياء كثيرة تعجبني عند شعراء آخرين، وأشياء ربما لا تعجبني في شعر من ذكرتهم، لكنني أتحدث عن عموميات.

* الحركة النقدية في الوطن العربي، أين هي الآن؟

– النقاد الموهوبون قليلون أيضًا، مثل الشعراء والروائيين وكتاب القصة والمسرح ومخرجي السينما والتليفزيون، كثيرون يكتبون “نقدًا” ليس سوى شرح للعمل الأدبي وإعادة حكايته بشكل مسطح رديء، وقليلون هم الذين يفهمون أن سؤال النقد الأساسي هو ماذا وكيف، ماذا أراد الكاتب أن يقول وكيف قال، وهل الطريقة التي قال بها هي المناسبة لرسالته؟

أول دراسة معتبرة كتبت عن شعري كتبها الناقد والمترجم السوري الكبير د.منذر عياشي في جريدة الرياض السعودية عام 1992، كان يتناول قصيدة لي اسمها “العرافة والعطور السحرية”، على اسم موسيقى باليه لعمر خيرت، كانت نشرت قبل أسبوع واحد في المكان ذاته. اشتريت الجريدة ومكثت أسبوعًا أعيد قراءة المقال، وأعيد قراءة بعض الفقرات أكثر من مرة لأفهم ماذا يريد أن يقول، فالدكتور منذر أحد البنيويين العرب، وهؤلاء يجتهدون لتحويل النص إلى شبكة من العلاقات اللغوية، كأنه نسيج العنكبوت، كل كلمة فيه ترتبط مع الأخريات برباط ما قد لا يكون ملحوظًا، وبالفعل أعدت اكتشاف قصيدتي بهذا المقال، واستفدت منه كثيرًا.. وعلى النقيض كتب الشاعر حلمي سالم دراسة طويلة عن ديواني “موسيقى لعينيها” صدرت مع الديوان نفسه عن هيئة الكتاب عام 1993، وضع خلالها يدي على بعض المشكلات في شعري مبكرًا، بشكل تقني، فاستفدت كثيرًا وتجنبت تلك المزالق.

بشكل عام أستطيع القول إننا نعاني من أزمة نقد، عرفت ذلك أكثر حين ترأست تحرير مجلة “الثقافة الجديدة”، فالأكاديميون لا يكتبون، والمبدعون يكتبون عن بعضهم بعضًا قراءات انطباعية لا يرقى معظمها إلى النقد، والقليلون من النقاد الذين يكتبون يربكون أنفسهم بأسئلة هامشية أو شكلانية دون الغوص داخل النص وتقنياته.

* نشرتَ روايتين فقط، هل من مشاريع أخرى في هذا الاتجاه، ولماذا دور النشر في الوقت الراهن تبحث عن الرواية وليس الشعر؟

– قلت كثيرًا إنني لست روائيًّا، وإنني اعتذرت عن الروايتين رغم حصولهما على جائزتين، فقد كتبتهما في ظروف خاصة لا أتصور أنها ستتكرر، وأنا بالأساس شاعر، استفيد من القصة والرواية، كما أستفيد من الموسيقى والسينما والمسرح والفن التشكيلي.. وغيرها. السرد عمل يومي شاق كما كان يفعل نجيب محفوظ مثلًا، لأنه يقوم على بناء عريض محكم وشخصيات وأماكن وأزمنة متعددة، لهذا يلزم له بعض المنطق –إلا في حالات نادرة-، فالروائي لا يستطيع أن يجعل بطله السلفي متفتحًا يقبل الآخر، لأنه وقتها سيخون طبيعة تكوين الشخصية ولن يصدقه أحد، لكن الشعر –بالمقابل- لمحة خاطفة تأتي سريعًا وتذهب سريعًا إن لم يقبض عليها الشاعر، والشاعر يستطيع أن يجعل الناس تمشي على السماء ويجعل الأرض تمطر، والبحر يخرج من حيزه ويعانق المارة. الروائي يرسم الكرة الأرضية بمقياس رسم مضبوط، بينما الشاعر لا يعرف المقاييس أصلًا، ويراها مُعطِّلة لخياله.

* ترجمت لك مجموعة من الدواوين الشعرية إلى عدة لغات، ما المعايير التي يجب أن تتوافر في العمل كي يترجم، وإلى أي مدى ترى أن النص يفقد رونقه عندما ينقل إلى لغة أخرى؟

– مترجمتي إلى الإنجليزية هي اللبنانية سوسن الفقيه، قالت لي في بداية تعاملها مع دواويني إن قصائدي إنسانية، من السهل التعاطي معها في كل مكان وزمان، وأنا أصدقها لأن هذه هي فكرتي عن الشعر كما ذكرتها لك في البداية: أن تكون صادقًا أكثر، وأن تتوغل داخل ذاتك لتفهمها وتستخرج المسكوت عنه والمختبئ خلف طبقات من الموروث، الذي يقول لنا إن التعبير عن العواطف الرغبات حرام، وإن تصوير حالات الضعف ليس في صالح رجولتك، التي تستلزم أن تبقى قويًّا متماسكًا، وجبارًا إن لزم الأمر، وهذا –في ظني- هو الذي جعل العرب يكتبون الشعر لأكثر من ألف وخمسمائة عام، دون أن يساعدنا في معرفة أنفسنا، أو أن نستشف منه عاداتهم وخصائلهم في زمن ما، فقد كانوا يكذبون ويضخمون الأمور كما ذكرت لك، وكانوا “برانيين” في الغالب، يتعاملون مع الشعر باعتباره حرفة، فمن يعرف نظم الموسيقى واللغة يستطيع أن يكتب شعرًا منمقًا، لكنه لا يستطيع أن يكون نفسه مع الأسف.

ترجمة الشعر صعبة إذا قيست بترجمة بالقصة والرواية، لأن كل مفردة لغوية في القصيدة تكون مثقلة بحمولات معرفية حصَّلتها من تاريخ الشعر ومن القرآن الكريم والتراث بشكل عام، ومن التعامل اليومي. لذلك لم يمر يوم إلا وأرسلت لي المترجمة تسألني ماذا قصدت بهذه وبتلك، وكنت –ولا أزال- أجد مشقة في التوضيح، لأن هذه الأشياء تكون عصية على الشرح أحيانًا، لكنني أجتهد قدر ما أستطيع، وهي تدرك ما أريد بحكم ثقافتها الواسعة.