أشرف البولاقي

(1)

كـ شرفةٍ مضيئةٍ تطِل على العالم

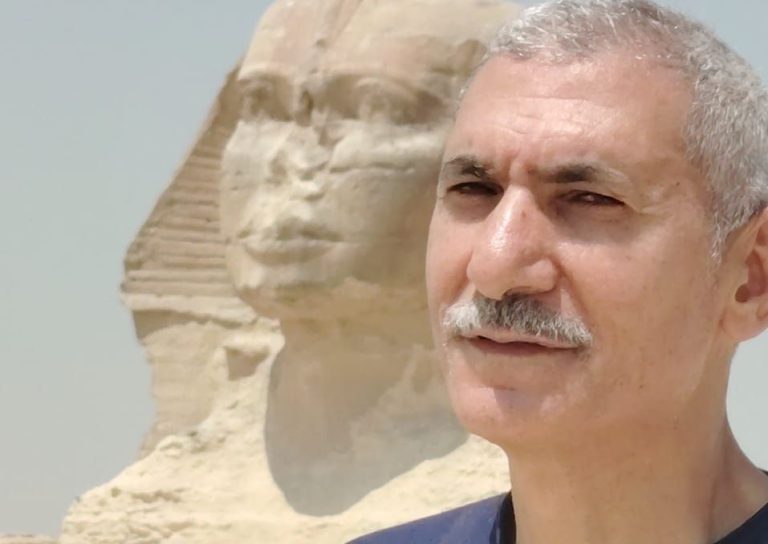

يبدو سمير درويش في عينَي

يشير إليَّ أن أقترِب..

لكنني أتردَّد

ألوِّح له بيدي مكتفيًا بالنور الذي يصِلني.

(2)

عرَفتُه قبل أن أراه

عرفتُه مِن قصائده التي بدت كمِرآةٍ

تعكس وجهي وبعضَ جروحي

كان صوته في الكتابة يصِلني هادئًا

لا يهتف ولا يصرخ كما يفعل الشعراء

لم يكن معنيًّا أن ينال استحسانًا أو تصفيقًا

كان مهمومًا فقط أن يقول:

أنا هنا بين الخراب والنور

أنا هنا أعيد تعريفَ الكلمةِ والإنسان

(3)

بعيدًا عن الشِّعر

يواجه سمير درويش العالمَ بأسئلتِه

عندما يتحدث في الدين أو اللغة أو التاريخ

يبدو كمن خرج توًا من كتابٍ ضخم

على أصابِعه مدنٌ وحكاياتٌ وأساطير

وفي عينيه أثرٌ من سهرٍ طويل

وملامحُ لمدنٍ ومعالمَ وشخصيات

لكنه حينما يكتب يشعِل النارَ في كل شيء.

(4)

كنت أتمنى أن أكون دقيقًا ومنضبطًا وأنا أكتب عن سمير درويش، لكنني أبدو حائرًا ومرتبكًا، لا أعرف مِن أين أبتدئ الكتابة، ولا كيف يمكنني إنهاؤها! هل أبدأ بالشِّعر أم بالسرد؟ هل أقف ناقدًا أمام عملٍ من أعماله؟ هل أتحدث عن تجربته الثقافية كمدير تحرير ورئيس تحرير لعدد من الدوريات والمطبوعات الثقافية؟

والسبب في ذلك أنَّ الحالة الثقافية التي يمثلها سمير درويش، تكاد تكون نادرةً أو فريدة: مثقف، شاعر، وقاص وروائي، ناقد ومفكر، مدير ورئيس تحرير، وفنان يفهم في الموسيقى والرسم والألوان والنساء. لكن لحَيرتي وارتباكي سببٌ آخر، أنني عرفتُه متأخرًا جدًّا، ربما منذ أقل من خمس عشرةَ سنة، وهي معرفة تطورت إلى صداقةٍ مختلفة ومغايرة عن صداقاتي الأخرى التي كان أهمُّ دعائمها الصحبة وكثرة اللقاء، وهو ما لم يتوفر في صداقتي مع سمير درويش التي نمت وتطورت عبر الاتصالات الهاتفية ثم الشات، ومِن خلال لقاءاتٍ قليلة، لكن ذلك كان كافيًا جدًّا ليسكن قلبي وذاكرتي، ولأحِبَّه محبةً خاصة فيها من تقديري لفكره ووعيه وثقافته أكثر مما فيها من عِشرة العمر والذكريات المشتركة.

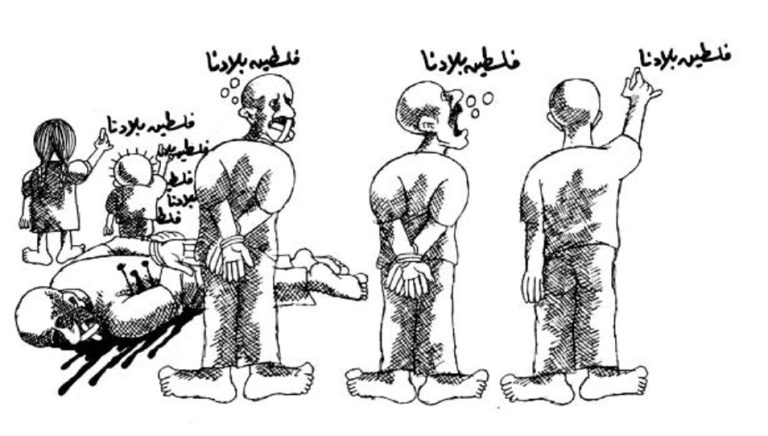

كطائرٍ خفيف، أبيضَ شفَّاف يحلِّق الآن في ذاكرتي، منذ تلك اللحظة البعيدة التي رأيته للمرة الأولى شاعرًا –كان ذلك منذ سنواتٍ بعيدة في مدينة قنا- بعد فترةٍ من متابعتي له وقراءة بعض ما كان ينشره، كان شِعره مختلفًا لا يشبِه الشعرَ الذي أعرفه، وكان إلقاؤه مختلفًا أيضًا، أذكر وقتها أن كلمات القصائد كانت تخرج مِن فمي، بينما رأيتها عنده تخرج مِن عينيه.. وبينما كانت قصيدتي تتحدث عن القدس والوطن والحبيبة، كانت قصيدته تتحدث عن الكهرباء والنوارس والدم. نعم.. كان ذلك في اللحظة التي كنت أكتب فيها مواسيًا العالم، بينما وجدته هو يقوم بتعريتِه. وهو ما أدَّى إلى انهياراتٍ بطيئة في البناء الشعري الذي شيَّدته واحتفظتُ به زمنًا طويلًا، ربما بسبب غرامٍ افتراضي وجدته في نفسي لهذا النوع من البناء، ربما بسبب دراستي، ربما مِن أجل امرأةٍ عابرةٍ تحِب هذا النوع من البناء، كانت القصيدة عندي في محبة البطل واحتضان المخلِّص، بينما سمِعتها عند درويش في عناق الموسيقى، وبينما كانت قصيدتي تصطاد الفراشات كانت قصيدته تصطاد الشياطين.

ورغم أن قصيدته باختلافها ومغايرتها عن السائد –لحظةَ معرفتي به- كانت سببًا في أن ألتفِت، إلا أن أحد أهم أسباب تعلُّقي به مفكرًا ومثقفًا كان لقاؤنا ونحن نشهد لحظةَ أفول العقل العربي بسبب تغوُّل دولة الملتحين، ومتابعتي لكل ما كان –وما يزال- يكتبه عن مساءلة العقل العربي العربي، ونقد السردية الدينية، وتفكيك منظومة التلقي التقليدي للتراث.

بعدها تابعت جهوده كرئيس تحرير في أكثر من مكان، وأدهشني حرصه وقتها على التواصل الشخصي بي في أمورٍ يستنكفها رؤساء التحرير في أي زمانٍ ومكان، كأنْ يسأل أو يستشير، كأن يطلب فكرةً أو مقترحًا، كأن يبحث عن شاعرٍ جديد، أو ناقدٍ موهوب.. ولقد ظننتُ أنه يؤثرني بذلك كرمًا منه ومحبة، حتى اكتشفتُ أنه أسلوب عملٍ يقوم به ويصنعه مع كثيرين غيري، من مختلف محافظات مصر، مؤمنًا في ذلك بتعددية الأفكار، وتنوُّع الآراء، وأهمية مشاركة الآخر.

لا يدرك سمير درويش أنني أحِبُّه، ربما لأنني لا أتواصل معه كثيرًا، كنت لا أفعل وهو يعيش معنا في بلادنا، فكيف بي الآن وهو يعيش بعيدًا؟ سواءٌ أكان يعيش هنا أم هنالك في البعيد، فهو في الأساس لا يسكن الجغرافيا، إنه يسكن في الفكرة ويعيش في الوعي.. يحمِل وطنَه في فؤادِه، ليس فرارًا به ولا حنينًا إليه، ربما ليعيد تشكيلَه على الورق.